Каким должен быть проект для дома: от руки, типовой, индивидуальный?

Несмотря на то, что вы собираетесь построить небольшой гараж для мотоцикла, или заказать постройку жилого дома у профессиональных строителей, предстоит ответить на основные вопросы предварительного планирования объекта и определить:

Сложность проекта напрямую зависит от сложности постройки. В каких случаях проект нужен обязательно, а в каких можно обойтись и без него?

В 51 статье Градостроительного кодекса указано, что для разрешения на строительство проект не требуется. Будущий владелец дома сам определяется с тем, нужен ли проект для будущего здания. Проектирование и дальнейшее строительство отдельных домов не более трех этажей и общей площадью не более 1500 м 2 для проживания одной семьи не требует урегулирования по действующему законодательству.

Это означает, что любой желающий может самостоятельно сделать индивидуальное проектирование будущего дома и получить разрешение на строительство. Такое правило значительно облегчает работу тем, кто только начинает строительство своего дома.

Практика показывает, что если дом изначально строится для последующей продажи, то на его материала сильно экономят, а вот когда речь идет о постройке дома «для себя» — тут уже заказчики более детально обсуждают материалы и выбирают более качественные решения.

Самостоятельное создание проекта

На основании рисунка или эскиза можно возвести дачный домик при условии отсутствия коммуникаций и использования в дачный сезон.

У такого решения есть свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести небольшую стоимость и возможность самостоятельного строительства. Минусы – риск ошибок строительном процессе.

Дом для постоянного проживания с удобствами и коммуникациями требуется более основательного подхода, расчетов, проектной документации.

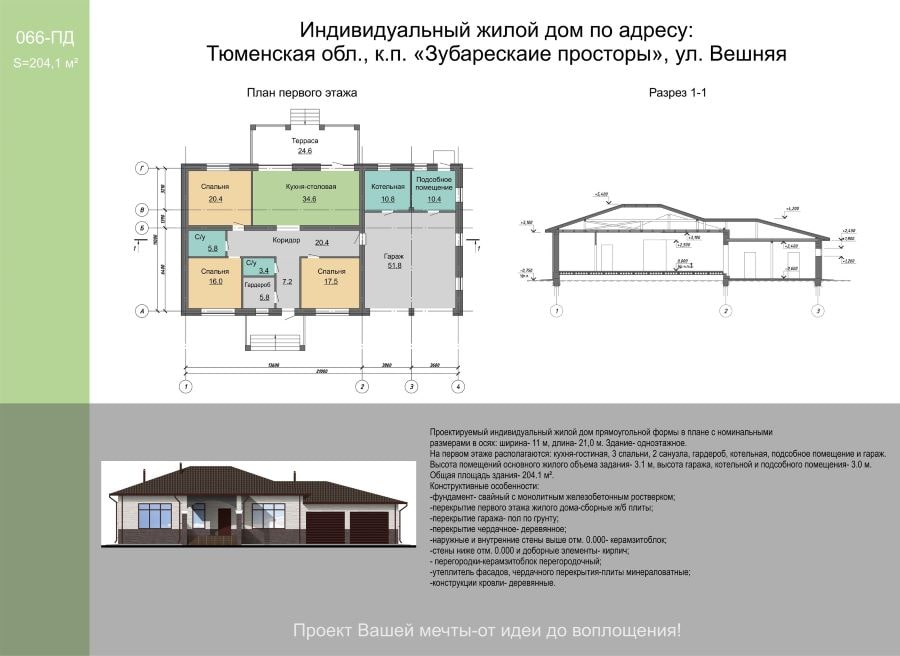

Индивидуальный проект

Можно представить его конечный вид, оценить будущие удобства. На этом этапе безболезненно можно будет поменять конструктивные детали. Проектировщики выполнят проект в соответствии с принятыми техническими стандартами (ГОСТ, СНиП) с учетом многих важных факторов, влияющих на качество строительного процесса, о которых заказчик может не знать.

Проект позволит подсчитать затраты на материалы, транспорт, услуги рабочих. Без проекта полноценный дом невозможно сделать с нужной точностью, а окончательные расходы могут в разы превышать ожидаемые. Когда смета выполнена на основании данных, можно заранее просчитать размер будущих затрат. Ведь для большой стройки ошибка может быть критической.

Выполняя строительство дома по готовому проекту, получается то, что ожидалось. Проще работа с подрядчиком и отслеживание строительных процессов по срокам и количеству затраченных материалов.

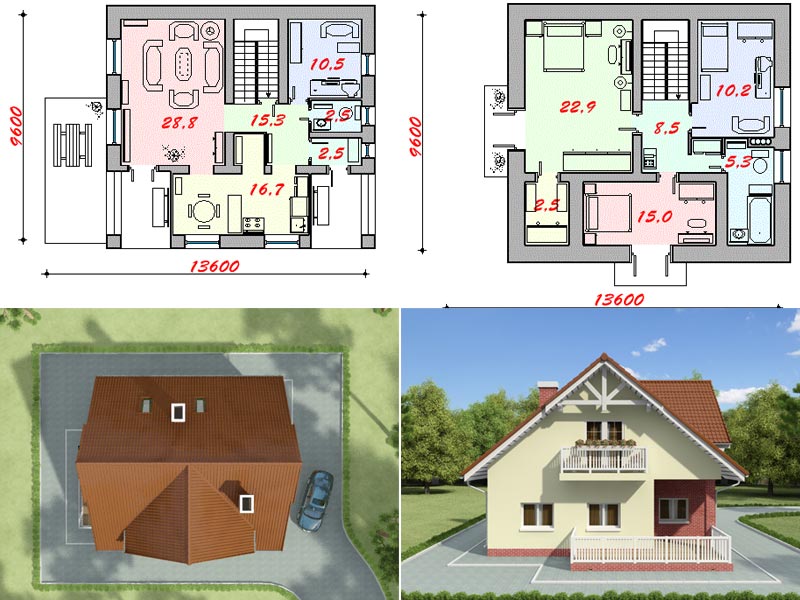

Готовый проект

Существуют разработанные или типовые проекты построек любого типа. Для их разработки не требуется время, можно просто купить. Они проверены на практике.

Не стоит забывать, что в типовых проектах жилого дома используются усредненные решения, которые в среднем подходят большинству заказчиков. Поэтому там не учитываются такие условия как грунт, рельеф местности, природные объекты и уже существующие строения рядом, местонахождения постройки относительно желаемой стороны света и т.д.

Доработать типовой проект может профессиональный архитектор, но иногда из-за глубины доработки, цена может приравнятся стоимости индивидуального проекта. Пытаться самостоятельно исправить типовой проект – это большой риск допустить ошибку, которая в дальнейшем приведет к непоправимым последствиям.

Зачем нужен проект или как застраховаться от долгостроя

Что такое полноценный проект, нужен ли он по закону, во сколько обойдется индивидуальное проектирование под собственные «хотелки»

Проект своего дома – едва ли не самый важный этап любой стройки, но эта важность часто ставится под сомнение. Многие люди готовы переплатить и потратить больше ресурсов во время самого строительства, но при этом сэкономить на проекте. К чему приведет такая политика, почему индивидуальный проект коттеджа предпочтительнее типового, как понять, хороший проект перед нами или плохой? Разбираемся по порядку.

1. А зачем вообще нужен этот проект

Проект – это самый лучший способ получить качественную постройку и не переплатить за это. Он позволяет:

Проекты подразделяются на типовые (стандартные планировки, конструктив, усредненные площади помещений) и индивидуальные (в прямом смысле, любой каприз за ваши деньги).

2. Достаточно ли только АР проекта?

Да. В некоторых ситуациях достаточно.

Если речь идет о частном строительстве малоэтажного здания, раздела АР вполне достаточно, любой грамотный строитель в состоянии построить дом без ОВ, КЖ, КМ и т. д.

Но именно информация из конструктивного и инженерного разделов обеспечит надежность конструкции. Без них не составишь точную смету и не проконтролируешь как следует все этапы строительства.

3. А что такое эти АР, КЖ и КД? И что еще должно быть?

АР – архитектурные решения; КЖ – конструкции железобетонные, КД – конструкции деревянные. В полном проекте должны быть эскизный проект, архитектурный, конструктивный и инженерный разделы.

Эскизный проект – «картинка» фасада и план внутренних помещений с довольно приблизительными размерами. Иногда его используют как основной (и почти всегда это долгострой). На основе эскизного проекта практически невозможно составить смету, и как следствие, все это выливается в безумные и необоснованные затраты.

Архитектурный раздел – в нем содержится:

Конструктивный разде л – здесь вся техническая информация, составленная инженером-проектировщиком. Здесь результаты расчетов всех конструкций, фундаментов, подробные чертежи и характеристики всех узлов и деталей, кладочный план, ведомость перемычек, приведена очередность работ и описаны технологии.

Инженерный раздел – расчет характеристик электроснабжения, вентиляции, водопровода и канализации.

4 . Как мне выбрать типовой проект, чтобы не ошибиться?

— Посмотреть, подходит ли проект к вашему участку по размерам, учесть все отступы, пожарные нормативы, место под сад, гараж и пр;

— Точно понять, какие помещения нужны, а какие нет;

— С учетом этих данных выбрать наиболее продуманный и функциональный проект, практичный и одновременно привлекательный внешне, с разумным соотношением между общей и жилой площадью.

— Лучше избегать сложных конфигураций: так, крыша с множеством скатов – это точно удорожание стройки и высокая вероятность протечек;

— Пересмотреть множество проектов, остановиться на нескольких проектах-финалистах. Составить для каждого список достоинств и недостатков. Выбрать тот, где список достоинств самый длинный, а список недостатков – самый короткий.

Но гораздо важнее все же удобная планировка, а не то, как выглядит дом. Всегда можно придумать интересную отделку фасада, какие-то необычные решения.

Поэтому главное, чтобы:размер дома соответствовал размерам участка, а планировка была удобной для жизни семьи.

5. На чем можно сэкономить при строительстве по типовому проекту?

Если дом отапливается газом, можно отказаться от наружного утепления;

В регионах с мягким климатом – на толщине газобетонных блоков. В типовых проектах они 400 мм, вполне допустимо поменять их на 300 мм с маркой прочности не менее В2.0.

Выбрать для облицовки фасада не кирпич 120 мм (формата 1NF), а 60 мм (0,5NF).

6. Я выбрал проект с фундаментом ж/б плита. У меня на участке классный плотный грунт, смогу обойтись ленточным мелкозаглубленным?

Правы. Исследование грунта, которое нужно сделать, чтобы принять это решение, и проектирование фундамента, окупятся снижением расхода железобетона. Это неоднократно доказано разными подсчетами и на практике.

7. Почему индивидуальный проект лучше типового?

Потому что у вас наверняка есть индивидуальные (не типовые) пожелания к дому, и они должны совпасть с особенностями проекта. Многие переделывают типовой проект «под себя», но нередко на практике оказывается, что проще было бы заказать индивидуальный.

8. Хочу «дом под себя». Сколько будет стоить индивидуальный проект?

В среднем стоимость проекта оценивается в 1-1,5 % от стоимости дома. Понятно, что ошибки в расчетах конструкций будут стоить гораздо дороже. Всем, кто затевает строительство дорогого дома, на FORUMHOUSE рекомендуют заказывать индивидуальный проект.

9. Как понять, что я получил хороший проект?

Рабочий проект – это максимум информации для строителей. Все необходимые размеры на планах. Разрезы дома на которых указано из чего состоит пирог кровли, пола, стены. Ведомости оконных и дверных блоков. Ведомость перемычек. Опалубочные чертежи. Подробные узлы. Спецификации. Общие данные. Нормальный проект загородного дома – это 40-100 листов формата АЗ в зависимости от количества проектных разделов. Но как минимум это АР, КЖ, КД.

10. Проект для индивидуального дома требуется по закону?

Закон разрешает строить одноквартирные жилые дома без проекта. Согласно статье 48 Градостроительного кодекса РФ (ГрК РФ), проектная документация для таких объектов не нужна. И чтобы подать уведомление на строительство дома, проект не нужен тоже. Даже схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ) уже не требуется.

Информация была полезна? Поставьте лайк!

Инженер-проектировщик: «Ты раб на галерах, который вынужден делать всё, что скажут»

Как становятся заложниками чиновников, на какие компромиссы с застройщиками можно пойти и почему в историческом центре Кирова, несмотря на запрет, продолжают появляться высотные дома – в новой истории блога «Изнанка профессии».

Наш сегодняшний герой работает в одной из проектных организаций Кирова главным инженером проектов. Мы не раскрываем его имя и название компании, потому что его опыт не уникален, да и лишние проблемы с заказчиками и чиновниками ему не нужны.

Мне повезло, я ещё застал старую преподавательскую школу, опытных профессоров, которые в своё время создавали и развивали этот факультет. Сегодня большинство преподавателей того поколения либо умерли, либо ушли на пенсию, а факультет стал выпускать очень «сырых» специалистов. Теперь учат по шаблонным учебникам и методичкам, а обязательная летняя производственная практика проводится формально, для галочки. Сейчас ещё насоздавали много дополнительных специальностей, более узких, а срок обучения сократили с пяти до четырёх лет. Всё это не лучшим образом повлияло на качество строительного образования. С коллегами мы общаемся, и все мы при приёме молодых сотрудников сталкиваемся с тем, что многие выпускники не пригодны не только как специалисты, но и в принципе не пригодны к обучению.

Несчастных случаев у нас на стройке не было

На старших курсах я стал совмещать учебу с работой на стройке, сначала был разнорабочим, плотником, бетонщиком, потом стал мастером строительно-монтажных работ. У нашего прораба было несколько объектов, он везде не успевал, и поэтому на одной из строек поставил меня командовать. Около года я так трудился, строили мы многоквартирный дом, и у меня в подчинении было около 40 человек. С учётом того, что я был ещё студентом, это был хороший опыт. Узнал, так сказать, строительную отрасль изнутри, а не как пишут в учебниках.

У нас в университете был такой предмет – «Организация строительного производства», где мы изучали, как должна быть устроена стройплощадка, как эксплуатируются материалы, по каким схемам работают бригады, как техника передвигается и так далее. Ни на одной стройке я ничего подобного не видел. Всё устроено так, как удобно рабочим, с нарушением правил техники безопасности, состава бригад и норм труда.

Крупные застройщики, когда строят кварталами, ещё могут как-то позволить себе организовать стройку по правилам, рационально, а у маленьких и средних фирм организация работы строительной площадки со всеми работами выходит дороже, поэтому они стараются на всём сэкономить, в том числе на соблюдении всех правил и норм. Например, у строительного крана есть ограничение вылета стрелы. Чтобы смонтировать железобетонные конструкции с другой стороны здания, надо очищать площадку и перегонять кран. Это может занять день. Вместо этого крановщики поступали проще: отключали вручную ограничительное устройство и монтировали стену на максимальном вылете стрелы. Или, допустим, привозили 12-метровые длинномерные трубы металлические, по правилам их надо было разгружать с использованием специальной оснастки либо двумя кранами. А мы разгружали тем, что было под рукой. Посередине трубу прицепили, кран стал её поднимать, ну её и закрутило. Снесли половину бытовки и фонарь над забором. Хорошо, что обошлось без жертв.

Конечно, мне, 20-летнему студенту, поначалу было очень нелегко. Люди на стройке работали в основном в возрасте, с разными взглядами и привычками. Но с учётом того, что я с детства многое знал и умел, с людьми получалось находить контакт. Я не «включал начальника», а они мне не ставили палки в колёса.

Что могу сказать об этой сфере? Она сейчас переживает не лучшие времена. Во-первых, ощущается острая нехватка квалифицированных кадров. Как я уже говорил, молодые специалисты выходят из вуза без хороших базовых знаний, то есть их приходится обучать с нуля, а это не всем хочется делать, потому что результат не гарантирован.

Ну и само молодое поколение сейчас как-то не особо понимает, что сначала надо зарекомендовать себя, что хороший проектировщик должен уметь самостоятельно находить знания, ориентироваться в документах, чертежах, строительной технической литературе, искать информацию. Одно дело погуглить, а другое дело понять, что ты нагуглил. Но нынешние выпускники совершенно несамостоятельные, они привыкли действовать по шаблону, шаг влево, шаг вправо – всё, уже начинаются проблемы. И при этом все хотят получать деньги: не зарабатывать, а именно получать, по умолчанию, просто за то, что ты находишься на своём рабочем месте. Но должен же быть какой-то интерес к своему делу. Если его нет, то лучше этим и не заниматься совсем.

Есть вторая сторона медали. Во многих крупных проектных институтах остались работать чуть ли не одни пенсионеры, которые в большинстве своём уже не способны перестроиться под современные требования. Они привыкли работать по старинке и до сих пор закладывают в проекты рубероид по ГОСТу 60-х годов, хотя сегодня придуманы сотни современных изоляционных материалов. И вот представьте себе, к ним на стажировку приходят вчерашние студенты, без хорошей собственной базы. Какие знания им могут дать?

А проектировщики среднего возраста, у которых уже есть определённый опыт и знания, и которые находятся, так сказать, в самом расцвете сил, либо уже организовали своё дело, либо работают в более-менее успешных организациях. Они трудятся на коммерческой основе, им надо делать проекты, получать прибыль. Им некогда учить молодёжь, тем более нет гарантий от того, что ты вложишь в новичка свои деньги и опыт, а он потом просто уволится и уйдёт. В советское время была система: когда специалист приходил на предприятие, его прикрепляли к определённому руководителю, и тот его натаскивал и обучал. Сейчас никакой системы нет. Каждый сам по себе и сам за себя.

К сожалению, резкое сокращение объёмов работ на этом рынке, возникшее 10 лет назад, перешло в хроническую фазу, появилось очень много фирм-однодневок и фрилансеров-шабашников, которые берутся за всё подряд, очень сильно демпингуя. К примеру, есть проект постройки, который по государственным расценкам стоит 200 тысяч рублей. По рыночной цене ты можешь заказать его проектной фирме за 100 тысяч рублей, а шабашники готовы сделать его за 30 тысяч. О какой прибыльности и развитии может идти речь, если рынок провален и такая высокая конкуренция? При этом заказчики вообще не ориентируются на качество и сроки, а только на цену. Идут в проектную организацию, заказывают за маленькую денежку проект, а потом на стадии строительства с ним мучаются, потому что он с косяками. Но они заплатили за него мало денег, и для них это главное. И на следующем объекте встают на те же грабли.

Бардак в нашем маленьком королевстве

Вообще-то весь жизненный цикл здания должен быть взаимосвязан. Изыскания, проектирование, строительство и эксплуатация – каждый этап должен быть логичным продолжением другого. На самом деле никакой связи между ними в большинстве случаев вообще нет. То есть изыскания делают одни люди, проектную документацию другие, строят третьи, возможно, вообще не по проекту, а эксплуатирует фирма, у которой на руках может вообще не быть никаких документов по дому.

Косяки случаются на каждом этапе. Заказчик выдал неправильные или неполные исходные данные – уже заложил косяк. Изыскания провели как попало, что-то не учли – второй косяк. Проектировщик сделал с нарушением, строители построили с нарушением, и эксплуатируется это потом всё с нарушениями. В результате страдает конечный потребитель, который этими объектами пользуется, и никому вину за это не пришить.

Почему такой бардак? Потому что заказчики живут сегодняшним днём, им не интересно, что будет завтра, а только то, на чём можно сэкономить здесь и сейчас. На проекте, на строительстве, на эксплуатации, и в конце цикла получается объект, который вообще не похож на то, каким он задумывался. Он упростился, у него хуже характеристики, использованы другие, менее долговечные материалы. Помните, как в заставке фильма «Ирония судьбы»? Упростили на всех этапах, и вместо красивого дома получилась невзрачная коробка, не слишком комфортная для жизни. Абсолютно верная иллюстрация того, что происходит в этой сфере и сегодня.

Многие заказчики вообще не понимают, зачем нужна проектная документация, для них это лишняя обязанность, от которой они бы с удовольствием отмахнулись, если бы не закон. Поэтому они относятся к проектам достаточно формально, а все деньги вкладывают в само строительство.

Ну и на безопасность все плюют. По требованиям безопасности в любом здании должны быть достаточно широкие эвакуационные выходы, кровельные ограждения, чтобы снег не падал с крыш на людей, защитные козырьки, пандусы для маломобильных групп граждан, лестницы с соответствующими уклонами. Всё это вроде как мелочи, но они напрямую влияют на безопасность и удобство пользования. И на это не обращается внимания, пока не произойдёт какая-нибудь трагедия.

Справедливости ради, сами проектировщики не особо стремятся влиять на судьбу своих проектов. Большинству из них всё равно, построили объект по их чертежам или нет. Никто не носится с ними, как со своим любимым детищем. Они сдают проект заказчику, и их функции и ответственность на этом заканчиваются. Если, конечно, в условия контракта не включён авторский надзор, это когда представители проектировщика в процессе строительства ведут контроль, но это бывает крайне редко. И сами проектировщики не любят этим заниматься, потому что для них это лишняя ответственность, да и в процессе строительства к ним могут возникнуть вопросы. Поэтому они стараются отгрести от себя. А для заказчиков авторский надзор – это лишние затраты, которых они стараются избежать.Строители всё равно очень часто строят не по проекту, с отклонениями, которые нигде не фиксируются. Как проще, как дешевле, как им привычнее строить.

Но есть и те, кто отказываются от нечистоплотной работы. Например, нам как-то предлагали сделать экспертизу для сноса дома, который является памятником архитектуры и объектом культурного наследия. Надо было подготовить заключение, что там всё прогнило и дом надо снести, хотя на самом деле он был ещё довольно крепким. От этой работы мы отказались, потому что она противоречит нашим принципам. И поэтому эти заказчики к нам больше и не обращаются.

Новый рабовладельческий строй

Во-вторых, на стадии рассмотрения заявок часто начинается крючкотворство со стороны организаторов торгов. Многие заказчики до сих пор не знают, как правильно организовать конкурс, какие условия выставить, и практически во всех аукционах есть какие-то косяки и ошибки, когда информация либо неправильно внесена, либо часть её отсутствует. И когда ты участвуешь в аукционе, то по сути вытягиваешь кота в мешке. То есть по аукционному заданию может быть одна картина, а когда приступаешь к работе, картина уже другая. Но цену поменять уже нельзя, и тебе просто приходится выполнять взятые на себя обязательства.

С государством нашим вообще хорошо бы иметь как можно меньше дел. Но работа проектировщика, увы, очень тесно связана с деятельностью чиновников. Например, к ним приходится идти, когда нужно узаконить перепланировку квартиры своего клиента или сделать госэкспертизу. Не знаю, зависит ли доход сотрудников этих структур от количества найденных нарушений, но у меня складывается ощущение, что так оно и есть. Их начальство видимо думает, что если ты ничего не нашёл, значит ты плохо работал. Если не к чему придраться, начинают придираться к мелочам, высасывать из пальца. Причём не с точки зрения целесообразности или безопасности решений, а чисто по формальным признакам и даже по оформлению – линия не той толщины или шрифт неправильно выбран.

А с другой стороны, полно примеров, когда действует чьё-то лобби и чиновники согласуют всё что угодно, даже с реальными нарушениями. То есть золотой середины нет, когда бы были одинаковые требования для всех. Либо придираются к каждой запятой, либо пропускают, даже не разбираясь в деталях или закрывая глаза на определённые решения.

И вот эта система либо тотальной проверки, либо поиска обходов, она и породила такой инструмент, как негосударственная экспертиза. Потому что раньше госэкспертиза, во-первых, не справлялась с объёмом работы, а во-вторых, очень долго делалась, нормативный срок проверки проектов у них три месяца. А негосударственная экспертиза делается в пределах двух недель. Это, в принципе, рынок. Возник спрос, пролоббировали его на государственном уровне и создали предложение – госэкспертизу законодательно приравняли к государственной, и теперь её проходят только бюджетные объекты, для которых она обязательна. А все, кому надо либо по быстрому пройти, либо формально, либо с отклонениями, идут в негосударственную экспертизу. Там платишь деньги и тебе дают заключение. Таких фирм огромное количество, можно даже в Москве найти фирму, которая ничего не будет смотреть, а просто возьмёт с тебя определённую сумму и выдаст положительное заключение. Потом ты идёшь с ним в администрацию получать разрешение на строительство, и они не имеют законных оснований для отказа, хотя по факту проект выполнен с нарушениями. То есть они сами эту систему породили, а теперь сами от неё страдают.

Ещё проектировщикам приходится ходить на публичные слушания, но это бывает довольно редко. Если в проекте есть что-то не совсем законное либо там есть нюансы, которые надо продавить, то как правило привлекают тяжелую артиллерию, то есть кого-то из руководства компании-застройщика. На проектировщиков ссылаются уже в последнюю очередь. Есть исключения, когда проектировщик тесно связан с застройщиком, тот же Константин Павлов, он вместе с КССК ходит на публичные слушания, и у них там чёткое распределение ролей. Павлов давит авторитетом, бросается терминами и пытается взывать к тому, что участники слушаний не специалисты и не могут судить о проекте профессионально. А представитель застройщика при необходимости уже включает грубую силу и административный ресурс. Но это скорее исключение, чем правило.

К сожалению, проектный рынок, упав в 2008 году во время кризиса, так и не поднялся. Соответственно, практически не изменились за эти годы и доходы специалистов. Средняя зарплата в проектных организациях для рядового инженера – от 10 до 15 тысяч. Среднее звено – руководители групп, главные инженеры проектов – получают от 15 до 30. Обычно оплата складывается из фиксированной части и премии за выполненную работу. На одну зарплату прожить не реально, у всех семьи, дети, ипотека. Поэтому практически все проектировщики шабашат. Приходишь вечером с работы домой, и весь вечер и ночь сидишь, работаешь, дополнительные денежки зарабатываешь. Чем опытнее и квалифицированнее ты как инженер, тем более серьёзные и денежные шабашки ты можешь брать. У хороших инженеров уровень дополнительного дохода больше, чем зарплата.

Шабашки появляются разными путями. Какие-то коллеги подкидывают, что-то на форумах по объявлениям находится, сарафанное радио хорошо работает. А иногда шабашки может предложить сам руководитель на основной работе. Конфликта интересов тут нет. Он предлагает своим работникам сделать проект в нерабочее время за неофициальную зарплату. Например, документация стоит 50 тысяч, но если сотрудник будет брать эту работу официально, то фирма заплатит ему 20 тысяч рублей в виде зарплаты. А если он возьмет её как шабашку и будет делать по вечерам, то ему заплатят десятку, но уже сверх зарплаты. Получается, и у работодателя остаётся больше денег, и сотрудник доволен лишней десяткой. Вот такая экономика.

В целом, несмотря на все очевидные минусы сегодняшнего дня, я не жалею, что пошёл в эту профессию. Но связывать всю жизнь с проектированием я не собираюсь и в ближайшее время хочу уйти в смежные сферы, например, в строительную экспертизу и оценку. Это и менее затратно по времени, и более прибыльно.