Описание строительства тепловых электростанций

В наше время электроэнергия используется в огромных количествах и потому, вопрос о ремонте и возведении новых производителей энергии, таких как различного рода электростанций, стоит на одном из лидирующих мест в строительстве на государственном уровне в целом.

Для контроля над этим строительством составлено огромное количество нормативно — правовых, административных актов, огромное количество технических методичных документов. Все движения в этой области возлагаются на Заказчика, которому необходимо выбрать подрядчиков и субподрядчиков, создать между ними взаимосвязь и принять объект «под ключ».

Что же необходимо Заказчику, чтобы осуществить полноценное и экономически выгодное строительство тепловой электростанции, с учётом минимальных расходов и максимальной выгоды от её производственной способности?

Требования к процессу производства

Проектировщик ТЭС

Если производственная или инженерная компания занимается проектированием электростанций, то она должна быть готова к ряду специфических вопросов:

Производство объекта

Сроки и графики проведения работ

Строительство электростанций довольно трудоёмкий и дорогостоящий процесс. Ввиду этого, необходим постоянный и стабильный исполнитель как проектных, так и строительных работ. Этот рынок довольно узкий и игроки на нём создают друг другу достаточно серьёзную конкуренцию. Поэтому, Заказчику строительства, требуется сконцентрироваться на организациях, выполняющих сроки работы в срок.

Все циклы строительства и эксплуатации

Итак, подведём итоги, что требуется для строительства и эксплуатации ТЭС в современных условиях экономики. Выбор основных участников производственного проекта:

В любом случае, данная область в строительстве энергетических станций, очень актуальна и будет оставаться, для нас таковой, долгое время. Так как ТЭС более дешева при производстве и эксплуатации, а сырья имеется в достаточном количестве, то в отличие от АЭС, где в плане экологии существуют минуса использования именно этих электростанций имеет перспективное значение в экономике страны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Принцип работы и устройство тепловой электростанции (ТЭС/ТЭЦ)

Принцип работы теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) основан на уникальном свойстве водяного пара – быть теплоносителем. В разогретом состоянии, находясь под давлением, он превращается в мощный источник энергии, приводящий в движение турбины теплоэлектростанций (ТЭС) — наследие такой уже далекой эпохи пара.

Первая тепловая электростанция была построена в Нью-Йорке на Перл-Стрит (Манхэттен) в 1882 году. Родиной первой российской тепловой станции, спустя год, стал Санкт-Петербург. Как это ни странно, но даже в наш век высоких технологий ТЭС так и не нашлось полноценной замены: их доля в мировой энергетике составляет более 60 %.

И этому есть простое объяснение, в котором заключены достоинства и недостатки тепловой энергетики. Ее «кровь» — органическое топливо – уголь, мазут, горючие сланцы, торф и природный газ по-прежнему относительно доступны, а их запасы достаточно велики.

Большим минусом является то, что продукты сжигания топлива причиняют серьезный вред окружающей среде. Да и природная кладовая однажды окончательно истощится, и тысячи ТЭС превратятся в ржавеющие «памятники» нашей цивилизации.

Принцип работы

Для начала стоит определиться с терминами «ТЭЦ» и «ТЭС». Говоря понятным языком – они родные сестры. «Чистая» теплоэлектростанция – ТЭС рассчитана исключительно на производство электроэнергии. Ее другое название «конденсационная электростанция» – КЭС.

Теплоэлектроцентраль – ТЭЦ — разновидность ТЭС. Она, помимо генерации электроэнергии, осуществляет подачу горячей воды в центральную систему отопления и для бытовых нужд.

Схема работы ТЭЦ достаточно проста. В топку одновременно поступают топливо и разогретый воздух — окислитель. Наиболее распространенное топливо на российских ТЭЦ – измельченный уголь. Тепло от сгорания угольной пыли превращает воду, поступающую в котел в пар, который затем под давлением подается на паровую турбину. Мощный поток пара заставляет ее вращаться, приводя в движение ротор генератора, который преобразует механическую энергию в электрическую.

Далее пар, уже значительно утративший свои первоначальные показатели – температуру и давление – попадает в конденсатор, где после холодного «водяного душа» он опять становится водой. Затем конденсатный насос перекачивает ее в регенеративные нагреватели и далее — в деаэратор. Там вода освобождается от газов – кислорода и СО2, которые могут вызвать коррозию. После этого вода вновь подогревается от пара и подается обратно в котел.

Теплоснабжение

Вторая, не менее важная функция ТЭЦ – обеспечение горячей водой (паром), предназначенной для систем центрального отопления близлежащих населенных пунктов и бытового использования. В специальных подогревателях холодная вода нагревается до 70 градусов летом и 120 градусов зимой, после чего сетевыми насосами подается в общую камеру смешивания и далее по системе тепломагистралей поступает к потребителям. Запасы воды на ТЭЦ постоянно пополняются.

Как работают ТЭС на газе

По сравнению с угольными ТЭЦ, ТЭС, где установлены газотурбинные установки, намного более компактны и экологичны. Достаточно сказать, что такой станции не нужен паровой котел. Газотурбинная установка – это по сути тот же турбореактивный авиадвигатель, где, в отличие от него, реактивная струя не выбрасывается в атмосферу, а вращает ротор генератора. При этом выбросы продуктов сгорания минимальны.

Новые технологии сжигания угля

КПД современных ТЭЦ ограничен 34 %. Абсолютное большинство тепловых электростанций до сих пор работают на угле, что объясняется весьма просто — запасы угля на Земле по-прежнему громадны, поэтому доля ТЭС в общем объеме выработанной электроэнергии составляет около 25 %.

Процесс сжигания угля многие десятилетия остается практически неизменным. Однако и сюда пришли новые технологии.

Чистое сжигание угля (Clean Coal)

Особенность данного метода состоит в том, что вместо воздуха в качестве окислителя при сжигании угольной пыли используется выделенный из воздуха чистый кислород. В результате, из дымовых газов удаляется вредная примесь – NОx. Остальные вредные примеси отфильтровываются в процессе нескольких ступеней очистки. Оставшийся на выходе СО2 закачивается в емкости под большим давлением и подлежит захоронению на глубине до 1 км.

Метод «oxyfuel capture»

Здесь также при сжигании угля в качестве окислителя используется чистый кислород. Только в отличие от предыдущего метода в момент сгорания образуется пар, приводящий турбину во вращение. Затем из дымовых газов удаляются зола и оксиды серы, производится охлаждение и конденсация. Оставшийся углекислый газ под давлением 70 атмосфер переводится в жидкое состояние и помещается под землю.

Метод «pre-combustion»

Уголь сжигается в «обычном» режиме – в котле в смеси с воздухом. После этого удаляется зола и SO2 – оксид серы. Далее происходит удаление СО2 с помощью специального жидкого абсорбента, после чего он утилизируется путем захоронения.

Пятерка самых мощных теплоэлектростанций мира

Первенство принадлежит китайской ТЭС Tuoketuo мощностью 6600 МВт (5 эн/бл. х 1200 МВт), занимающей площадь 2,5 кв. км. За ней следует ее «соотечественница» — Тайчжунская ТЭС мощностью 5824 МВт. Тройку лидеров замыкает крупнейшая в России Сургутская ГРЭС-2 – 5597,1 МВт. На четвертом месте польская Белхатувская ТЭС – 5354 МВт, и пятая – Futtsu CCGT Power Plant (Япония) – газовая ТЭС мощностью 5040 МВт.

Если на свой дом вы поставите ветряк вас линчуют соседи. В Новосибирске есть фанат альтернативной энергии, на участке собрал все варианты. Вот от ветряка ему пришлось отказаться по выше указанной причине.

Короче,владельцы электростанций хают во всю зеленые технологии.Ведь столько денег которые собирают с населения они не дополучат.Но вместо того чтобы сделать по уму как некоторые когда владельцы электростанций которые вкладывают свои средства в производство этих самых солнечных батарей и тем самым отбывают свои доходы.У нас как обычно все по другому.Что например мешает у нас господину Ахматову чтобы вложить деньги в производство и обслуживание солнечных батарей или ветряков вместо того чтобы употреблять свое влияние на противоположные действия. Ведь иностранное оборудование стоит еще очень дорого,а возвращение экономики ВВП Украины к довоенному уровню прогнозируют только через 3-4 года.И то того не факт.

Стоимость киловатта энергии от солнечной панели в 4-5 раз дороже чем из розетки даже с учетом эксплуатации в течении 15 лет. Поэтому ее экономично использовать на удаленных объектах, так как электроэнергия от дизеля будет еще дороже.

Видел в на некоторых ресурсах что российские чиновники хотят отделить российский интернет от мирового,да и границу прикрыть.Так что возможно вам и не будет с кем спорить.Избавитесь от моей прямоты,которая как луч фонарика светит прямо в глаза.Что бывает неудобно.Короче не будет кому высвечивать,светить.

Интересная особенность природы. Порядка 2% от населения нервно нестабильные люди. Даже если их устранить (вспомните, уничтожение психбольных при Гитлере) очень скоро этот процент восстанавливается. Съежают с катушек еще вчера нормальные люди. Так что, как бы вы не хотели, уважаемый «иксперт» массовых расстрелов не будет, а вот с свободным местом в дурдоме будут проблемы.

Напишите комментарий..Я Джурамурод Эшов из таджикистана хочи работу в ТЭЦ

,,Оставшийся углекислый газ под давлением 70 атмосфер переводится в жидкое состояние и помещается под землю.»

Автор в курсе,сколько углекислого газа выделяется на ТЭС,работающей на угле?По весу это 48/14=3.42 во столько раз больше,чем вес сожжённого угля.Это не большая ТЭС,мощностью 10000 квт будет производить за год около 30 тысяч тонн углекислоты,которую необходимо сжать и захоронить.И сколько ж будет стоить энергия,полученная таким способом?Автор может привести,хоть один пример ТЭС,работающей подобным образом?

Жил недалеко от такой ТЭЦ. Давно подозреваю что ТЭЦ работают на ядерных таблетках Уран-235 (обогащение 3,3%). Одна такая эквивалентна 400кг каменного угля. Ни черного дыма в больших количествах от ТЭЦ ни длинных процессий грузовиков или вагонов к|от никогда не наблюдал.

Условия выбора площадки строительства тепловой электростанции

Под площадкой электростанции (КЭС, ТЭЦ, АЭС) понимается собственно промплощадка ТЭС, на которой размещены все основные сооружения, а также земельные участки, необходимые для размещения других объектов, входящих в комплекс сооружений ТЭС (водохранилище, золошлакоотвалы, склад топлива и слабоактивных отходов, очистные сооружения, открытые распределительные устройства и т. д.,), включая объекты жилищно-гражданского строительства, трассы подъездных железных и автомобильных дорог и коридоры для линий электропередачи.

Выбор площадки новой электростанции является начальным и одним из наиболее ответственных этапов проектирования, так как принятое решение в значительной степени определяет сроки и стоимость строительства, возможность эффективной эксплуатации объекта. Оптимальное решение этой задачи возможно только в результате тщательного анализа вопросов экономического, социального, физико-географического, технического характера, а также перспектив развития энергетики и сопряженных с ней отраслей. Только учет всех факторов, прямо или косвенно влияющих на размещение энергетического объекта, позволяет правильно выбрать площадку для его строительства.

Вопрос о размещении энергетического объекта решается последовательно, начиная с разработки перспективного плана развития отрасли и кончая утверждением проекта электростанции.

На основе перспективного плана развития энергетики составляются схемы развития энергосистем и межсистемных связей в увязке с перспективами развития топливных ресурсов, балансами энергосистем, размещением и энергоемкостью потребителей. В указанных схемах развития определяются экономический и административный районы возможного размещения ТЭС. Руководствуясь утвержденной схемой развития энергосистемы, разрабатываются обосновывающие материалы (ОМ) строительства ТЭС, в которых определяются конкурентные пункты размещения и на основе их технико-экономического сравнения и согласований с заинтересованными организациями и ведомствами устанавливается район строительства новой электростанции. В ОМ строительства новой электростанции определяется ее тип (КЭС, ТЭЦ, АЭС, АТЭЦ), единичная мощность агрегатов, их количество,, для ТЭС на традиционном топливе род топлива (с указанием района добычи).

Места золошлакоотвалов и шламонакопи-телей должны располагаться с подветренной стороны за пределами площадки и охранной зоны источников водоснабжения.

Производство изысканий, начиная с выбора площадки, следует выполнять в максимально полном объеме, с тем чтобы на стадии рабочего проектирования производить только уточнения изысканий под отдельные объекты или узлы ТЭС. Недостаточность материалов изысканий по выбору площадок к моменту начала проектирования приводит, как правило, к удорожанию и удлинению сроков строительства, а очень часто и к увеличению эксплуатационных затрат.

Наличие на площадке высокого уровня грунтовых вод значительно снижает расчетное сопротивление грунта и создает трудности при производстве строительных работ, так как при этом требуются водоотлив, гидроизоляция подземных сооружений и дренаж промплощадки. В связи с необходимостью увеличения откосов котлованов увеличивается объем земляных работ. Удорожание строительства из-за высокого уровня грунтовых вод составляет примерно 2—3 % общей стоимости строительства. При сооружении электростанции стоимостью 800—1200 млн. руб. удорожание от высокого уровня грунтовых вод составит 16—36 млн. руб.

Непременным условием является размещение площадки в зоне, не затопляемой паводковыми водами.

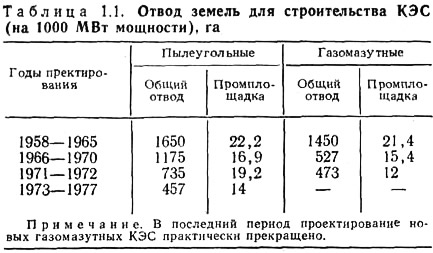

Основная задача проектных организаций при разработке генеральных планов ТЭС — это сокращение отвода и обеспечение рационального использования земель (табл. 1.1). Приближенные значения площадей, необходимых для размещения сооружений КЭС и ТЭЦ, приведены в табл. 1.2, из которой видно, что рост мощности электростанций с 400 до 9000 МВт вызывает сравнительно незначительное увеличение территории самой электростанции в пределах ограды. Поэтому удельные затраты на подготовку и освоение площадки, на все виды коммуникаций, благоустройство, связь и сигнализацию при сооружении мощных ТЭС уменьшаются в несколько раз. Желательно, чтобы площадки имели соотношение сторон 1:2 или 2,5:4.

Потребность в земельных ресурсах для размещения золошдакоотвалов определяется для первой очереди ТЭС исходя из 5-летнего периода эксплуатации, а общая площадь — исходя из 25-летнего периода эксплуатации. При этом в дальнейшем предполагается наращивание золоотвалов без увеличения их площади. Предполагается, что использование золошлаковых остатков в строительстве должно значительно возрасти, что приведет к сокращению объемов золоотвалов.

Для перспективных типов КЭС в зависимости от их мощности и вида угольного топлива потребность в отчуждении земель для золоотвалов лежит в пределах 36—390 га (для канско-ачинских углей — 150 м 2 /МВт, для кузнецких — 260 м 2 /МВт).

Для ТЭЦ, как правило, выбор золошлакоотвалов следует производить из расчета 5-летнего периода эксплуатации с использованием золошлаков в строительстве.

Под золошлакоотвалы наиболее целесообразно отводить непригодные или малопригодные даже для промстроительства земли: овраги, выработанные карьеры и т. п. При этом необходимо учитывать, что эти участки после засыпки их золошлаками могут быть приведены в культурное состояние планировкой поверхности с последующим нанесением слоя грунта и посевом трав.

Показателями землеиспользования могут Служить удельный отвод земель (га/МВт или га/1000 МВт) и плотность застройки.

Удельный отвод земель для КЭС изменяется в широких пределах в зависимости от используемого топлива: атомные 0,12—3,41 га/ МВт; угольные — 0,28—2,21 га/МВт; газомазутные — 0,11—1,88 га/МВт.

Разница в удельных показателях в основном определяется системой технического водоснабжения. Меньшие значения относятся к прямоточным системам на реках, прямоточно-оборотным с использованием комплексных водохранилищ или больших озер и оборотным системам с градирнями, а большие значения — к системам со вновь создаваемыми водохранилищами. Удельные потребности в земле, связанные с типом водоохладителя, составляют от 0,02 до 2,3 га/МВт, что соответствует 20—70 % общего отвода земель.

Создание искусственных водохранилищ на реках и водохранилищ наливного типа связано с затоплением больших земельных площадей. Так, для крупных электростанций на традиционном топливе мощностью 4000—5000 МВт площадь водохранилища составляет 2000—2500 га (0,5 га/МВт), а на ядерном горючем — 3200—4000 га (0,8 га/МВт), или 80—90% общего отвода земель. Следует отметить, что водоохладитель при глубине от 8 до 20 м с учетом использования холодных глубинных вод может иметь размеры примерно в 1,5 раза меньшие, чем при глубине от 2,5 до 4 м. Площади, занимаемые градирнями, составляют около 30—35 га.

При переходе от газомазутного к угольному топливу удельная потребность в земле возрастает в основном из-за строительства золоотвалов, на долю которых приходится 20—40 % отводимых земельных угодий.

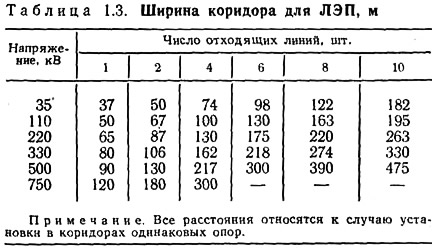

На площадке ТЭС предусматривают коридоры для выхода линий электропередачи с ОРУ, расположенных на территории электростанции. Ширина коридора, занимаемого ЛЭП, определяется числом линий и их напряжением (табл. 1.3).

Отвод земель под промышленную площадку, склад топлива и временные здания и сооружения в процентном отношении сравнительно невелик (10—20%). Абсолютные размеры отводимых земель составляют: под пром-площадку — от 22 до 140 га; под склад топлива — от 5 до 60 га; под временные здания и сооружения — от 30 до 70 га.

Анализ проектных решений показал, что многие КЭС, аналогичные по мощности, топливу и назначению, сильно отличаются по размерам промплощадки и стройбазы. Указанный разброс в большинстве случаев объясняется различной плотностью застройки территории, которая изменяется от 36 до 80 %, что свидетельствует о наличии резервов снижения потребности в отводе земли при строительстве КЭС.

Потребность в земельных ресурсах для прочих объектов КЭС (транспортные коммуникации, очистные сооружения и др.), включая неиспользуемые земли, оценивается ориентировочно для новых КЭС в размерах 120 % площади основной промышленной площадки (промплощадка и стройбаза). Указанное соотношение может быть принято для оценки отчуждаемых земель для перспективных типов КЭС.

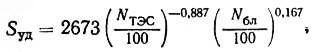

Площади, занимаемые временными зданиями и сооружениями, определяются по эмпирической формуле, полученной на основе анализа проектных показателей 28 электростанций с учетом тенденции к дальнейшему сокращению отводимых площадей в 1990—2000 г.:

где Sуд — удельная площадь временных зданий и сооружений, м 2 /МВт; NТЭС, Nбл — установленная мощность ТЭС и блока, МВт.

Площади жилых поселков определяются в зависимости от численности строительно-монтажных и эксплуатационных кадров.

Размер территории жилого поселка определяется исходя из нормы 10 га на 1000 жителей. Указанная величина соответствует норме жилой площади 10 м 2 /чел. Намеченное увеличение нормы благодаря повышению этажности застройки, по всей вероятности, не приведет к росту удельной площади жилпоселка.

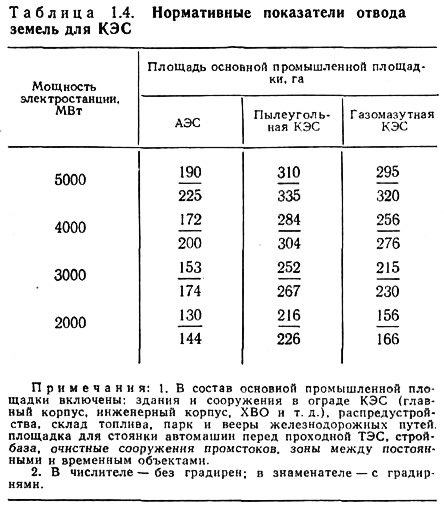

В основу прогноза потребности КЭС в земельных ресурсах положены Нормативные показатели по отводу и использованию земель для строительства электростанций, разработанные институтом Теплоэлектропроект (1974 г.). Приведенные в табл. 1.4 Нормативные показатели основной промышленной площадки соответствуют этапу проектирования 1976—1980 гг. й могут быть использованы для оценки потребности КЭС в земельных ресурсах.

Площадки электростанций зачастую размещаются на землях, пригодных для использования в сельском хозяйстве. Опыт показал, что невозможно запроектировать электростанцию, которая располагалась бы без использования пашни, лугов или других сельскохозяйственных угодий. Сельскохозяйственные угодья, занимаемые промышленностью, и в том числе электростанциями, измеряются сотнями тысяч гектаров. Необходимо учитывать ценность земель и стоимость их восстановления, что позволит повысить экономическую обоснованность решений при выборе площадки. При обосновании изъятия сельскохозяйственных угодий следует использовать удельные показатели использования сельскохозяйственных земель S с.х уд и пашни S п уд:

где Fc.x — площадь изъятых сельскохозяйственных земель, га; Fп — площадь изъятых пахотных земель, га; Nуст — установленная мощность электростанций, МВт.

Необходимо рассматривать не только земли, бывшие в сельскохозяйственном обороте, но и земли пригодные для использования. При экономическом обосновании необходимости размещения площадки электростанции на сельскохозяйственных угодьях важно проанализировать и вопрос о времени использования земель для строительства и эксплуатации. Это необходимо, с одной стороны, для определения потерь сельскохозяйственной продукции во время строительства и эксплуатации ТЭС, а с другой, для оценки стоимости восстановления земель (приложение II).

Методика определения потерь сельского хозяйства от изъятия земель, а также стоимости их восстановления и эффекта от строительства компенсирующих предприятий изложена в «Инструкции о порядке возмещения землепользователем убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, а также потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием земель для несельскохозяйственных нужд».

Санитарные нормы и нормы охраны среды

Площадка ТЭС, стройбаза, жилой поселок, водоохладитель, золошлакоотвалы должны быть расположены так, чтобы между ними были минимально допускаемые санитарными нормами расстояния, что уменьшает длину связывающих их коммуникаций, а следовательно, и их стоимость.

Площадки, намеченные для строительства электростанций и поселков, должны удовлетворять санитарным требованиям в отношении загазованности, прямого солнечного облучения, естественного проветривания и др. Тепловые электростанции должны быть расположены по отношению к ближайшему жилому району с подветренной стороны для господствующих ветров и отделены от жилых районов санитарно-защитными зонами (разрывами). Господствующее направление ветров следует принимать по средней розе ветров теплого периода года на основе многолетних наблюдений.

Санитарно-защитной зоной считают территорию между тепловой электростанцией (дымовыми трубами) и жилыми и культурно-бытовыми зданиями. В санитарно-защитной зоне допускается располагать пожарное депо, помещения охраны, гаражи, склады, административно-служебные здания, столовые, амбулатории, торговые здания, бани, прачечные и т. п., а также жилые здания для аварийного персонала и охраны. Размеры санитарно-защитной зоны ТЭС зависят от зольности топлива и его часового расхода и согласовываются с органами Государственной санитарной инспекции (ГСИ). Для электростанций, работающих на газовом и жидком топливе, санитарно-защитные зоны принимают как для ТЭС на угольном топливе при зольности топлива до 10%.

В соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78, устанавливающим допустимые выбросы в атмосферу, для предотвращения и максимального снижения организованных и неорганизованных выбросов вредных веществ при работе ТЭС должны быть использованы наиболее современные технология, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями санитарных норм проектирования промышленных предприятий. Предельно допустимые выбросы (ПДВ) и временно согласованные выбросы (ВСВ) и их обоснование должны быть согласованы с органами, осуществляющими государственный контроль за охраной атмосферы от загрязненйя, и утверждены в установленном порядке.

Рассеивание вредных веществ в атмосфере за счет увеличения высоты их выброса допускается только после применения всех имеющихся современных технических средств сокращения выбросов.

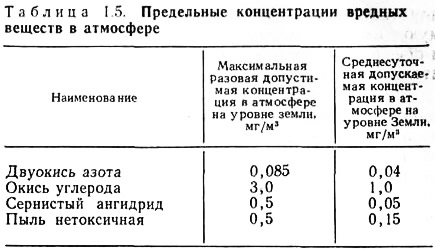

С целью создания более благоприятных условий для рассеивания оставшихся выбросов сооружаются дымовые трубы высотой 250—420 м и более. Такая высота обеспечивает концентрацию выбросов на уровне дыхания в пределах, допускаемых санитарными нормами. Предельные концентрации вредных веществ, определенные нормами СН 245-71 и инструкцией Минздрава СССР 2063-79, приведены в табл. 1.5.

Источники водоснабжения

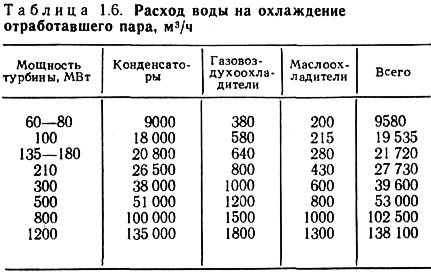

Основное количество воды на ТЭС требуется для конденсации отработавшего в турбине пара. В табл. 1.6 приведены расходы воды для летнего периода при прямоточной системе технического водоснабжения (для зимнего периода количество воды может быть уменьшено, как правило, в 1,3 раза). При подсчете общего расхода воды не следует учитывать расход воды на гидравлическое золошлакоудаление, который в 10—15 раз превышает количество удаляемых шлаков и золы, причем безвозвратная потеря воды составляет 20—25 % общего расхода на золошлакоудаление. Вода на подпитку системы гидравлического золошлакоудаления подается, как правило, после использования ее в конденсаторах турбин.

С ростом мощности электростанций техническое водоснабжение приобретает все более решающее значение при выборе места размещения ТЭС. С одной стороны, трудно выбрать площадку КЭС у реки, которая могла бы служить источником для прямоточного водоснабжения. С другой стороны, стоимость технического водоснабжения при переходе от прямоточной системы на оборотную возрастает с 4—5 до 20 руб и более на 1 кВт установленной мощности. Исключительно большое значение приобретает возможность размещения электростанций вблизи рек, озер и устройства систем прямоточного водоснабжения. Прямоточная система обеспечивает наилучшие эксплуатационные показатели, так как имеет самую низкую температуру охлаждающей воды и обеспечивает минимальные затраты на строительство.

Однако применение прямоточных систем ограничивается требованиями Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами, согласно которым подогрев воды в источнике водоснабжения в расчетном створе после сброса теплых вод ТЭС не должен быть более 3°С летом и 5°С зимой. Это обстоятельство требует, чтобы минимальные расходы воды в реке но крайней мере в 3 раза превышали потребные расходы ТЭС.

Следует иметь в виду, что при использовании водохранилищ ГЭС желательно возможно меньшее колебание уровня воды в нем. Колебание уровня воды свыше 8—10 м ставит под сомнение целесообразность использования водохранилища ГЭС для водоснабжения ТЭС, так как увеличение подъема воды только на 1 м вызывает дополнительный расход электроэнергии на собственные нужды ТЭС мощностью 4000 МВт в размере 15—20 млн. кВт-ч в год, что при стоимости 1 коп/(кВт-ч) принесет ущерб народному хозяйству в размере около 150—200 тыс. руб/год. Кроме того, колебание уровня воды вызывает дополнительное увеличение капитальных вложений в водозаборные и водосбросные сооружения ТЭС. Таким образом, при выборе площадки следует тщательно учитывать возможные колебания уровня воды в водохранилище или реке.

Желательно, чтобы отметка планировки площадки превышала пьезометрический уровень воды в сбросных каналах примерно на 3 м, что позволяет использовать сифонное действие сливных трубопроводов циркуляционной воды в пределах 7,5 м (из расчета расположения выходного патрубка конденсатора на высоте 4,5 м над полом машинного отделения).

Выполнение этих условий в некоторых случаях может привести к большим объемам земляных работ при планировке площадки, т. е. к росту капитальных затрат на сооружение ТЭС. Невыполнение же этих условий может в свою очередь привести к увеличению расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭС из-за необходимости подачи воды на дополнительную высоту. Обоснованное решение этого вопроса при определении нулевых отметок главного корпуса требует специальных технико-экономических расчетов.

Снижению расходов электроэнергии на собственные нужды за счет снижения напора насосов циркуляционного водоснабжения, как правило, уделяется при выборе площадок ТЭС большое внимание. Если раньше напор этих насосов составлял 15—17 м, то теперь для прудовых систем стремятся выбирать площадки, для которых требуемый напор насосов был бы не более 7—12 м. Для этого при проектировании ТЭС большой мощности главный корпус с машинным залом, обращенным в сторону водного источника, предпочитают размещать у самого берега.

При выборе места водохранилища необходимо стремиться к уменьшению объемов работ по сооружению каналов, плотин, дамб и в то же время находить площадки с удовлетворительными геологическими условиями (допустимая фильтрация под гидросооружениями и через ложе водохранилища). При отчуждении земель для площадки и водохранилища следует избегать больших сносов селений, переноса дорог и других искусственных сооружений, а также затоплений ценных сельскохозяйственных угодий.

При выборе мест размещения электростанций необходимо выявить источники питьевой воды. Это особенно важно для районов с бедными водными ресурсами. Потребность в воде для поселка эксплуатационных и строительно-монтажных кадров (при максимальном развороте работ) для ТЭС мощностью 600—1200 МВт — 180 м 3 /ч, 1200—2400 МВт — 240 м 3 /ч, 4000 МВт — около 400 м 3 /ч, питьевую воду следует искать и при наличии реки, так как при расположении площадки ТЭС ниже сброса в реку хозяйственных, фекальных и промышленных стоков воду для питьевых целей забирать из реки не разрешается. В качестве источника хозпитьевого водоснабжения стараются использовать в первую очередь подземные воды.

Транспортные связи

Одним из основных условий при выборе размещения новой ТЭС является наличие железнодорожной связи с железнодорожными путями общего пользования и местом добычи топлива и автодорожной связи с железнодорожной станцией примыкания, с районным или областным центром. При размещении ТЭС вблизи места добычи целесообразно пути для подачи топлива сооружать без захода на железнодорожные пути МПС. Желательно, чтобы протяженность внешних железнодорожных путей не превышала 8—12 км при разности отметок начала и конца пути, обеспечивающей соблюдение нормальных уклонов пути при наименьших объемах земляных работ. Кроме того, следует предусмотреть, чтобы на трассе железнодорожных путей не требовалось строительства крупных искусственных сооружений. Примыкание к железнодорожным путям следует осуществлять по направлению грузопотока к электростанции.

Автодорожную связь площадки ТЭС с дорогами общего пользования, с железнодорожной станцией, районными и областными центрами следует иметь также возможно более короткой, без сложных искусственных сооружений.

Железнодорожные пути ТЭС состоят из трех отдельных участков: приемо-сдаточных путей на железнодорожной станции примыкания к магистральной железной дороге; путей на площадке электростанции (на разгрузочные устройства, склад топлива, главный корпус); соединительных путей между приемной станцией и путями на площадке электростанции. Приемо-сдаточные пути могут быть сооружены вне железнодорожной станции, если она стеснена, и располагаться непосредственно возле ТЭС. Для этой цели при выборе площадки электростанции следует предусматривать дополнительную площадь 4—5 га.

Топливо по железнодорожным путям подается составами, при этом грузоподъемность и количество маршрутов в сутки зависят от марки угля, его теплоты сгорания и мощности электростанции. На электростанцию мощностью 1260 МВт необходимо подать в сутки 24700 т топлива, или 11 маршрутов по 3200 т, а мощностью 4000 МВт — 51000 т, или 12 маршрутов по 6000 т. По схеме топливоподачи на ТЭС все составы должны быть приняты на приемо-сдаточные пути, затем поданы к ваго-ноопрокидывателям и после повагонной разгрузки выведены на порожняковый путь.

Для того чтобы условия работы железнодорожного транспорта на ТЭС не оказывались тяжелыми, при выборе площадки электростанции проектирующей организацией должно быть проведено рекогносцировочное обследование существующих железнодорожных путей и должны быть определены: место примыкания железнодорожной ветки к магистральной железной дороге; место устройства приемо-сдаточных путей (на железнодорожной станции примыкания или на особой станции, расположенной около ТЭС, или на самой площадке электростанции); длина соединительной железнодорожной ветки и возможность присоединения к этой ветке; наличие на трассе искусственных сооружений (мостов, путепроводов); примерные условия сооружения полотна железнодорожного пути (грунты на трассе, наличие скальных выемок и пр.); возможные уклоны или подъемы, а также радиусы закругления.

Примерно эти же вопросы должны быть рассмотрены при выборе площадки и для автомобильных путей с определением необходимой категории дорог.