Раздел 7. Заглубленные и подземные сооружения

7.1. Функциональные и конструктивные разновидности подземных сооружений.

Подземным называют сооружение (или его часть), расположенное ниже планировочной отметки грунта. Простейшими видами подземных сооружений являются подвалы жилых домов.

Наиболее распространёнными видами подземных сооружений по назначению являются: подземные гаражи, спортивные, рекреационные помещения, залы для зрелищных мероприятий и т.д.; сооружения промышленно-технологического назначения (емкости водопроводных и канализационных сетей, заглубленные части дробильно-сортировочных цехов, металлургических производств, подземные атомные котельные и т.п.); убежища ГО; пешеходные и коммуникационные тоннели; жилые дома; подпорные стены.

Достоинства подземных сооружений: сокращение потерь тепла через стены и соответствующая двух – трёхкратная экономия на отоплении, сохранение дневной поверхности грунта для других целей, повышение прибыли с единицы площади городских территорий, сокращение расходов на наружный косметический ремонт, повышение пожаробезопасности, защищённость помещений от внешних воздействий.

Ограждающей называют постоянную конструкцию, закрепляющую выработку подземного сооружения и образующую его внутреннюю поверхность. В ограждающую конструкцию входят стены, днище и верхнее перекрытие подземного сооружения. Ограждающая конструкция воспринимает нагрузки и воздействия, обеспечивает прочность, трещиностойкость, жесткость и устойчивость подземного сооружения, а также изоляцию внутреннего объёма сооружения от внешней среды с учётом требований теплоизоляции, гидроизоляции, звукоизоляции.

Проектирование подземного сооружения состоит из следующих этапов:

разработка объёмно-планировочного решения (архитектуры) в соответствии с функциональным назначением сооружения;

выбор наиболее экономичного способа строительства с учётом глубины заложения подошвы сооружения, грунтовых и гидрогеологических условий, наличия близкорасположенных строений;

решение вопроса водозащиты и гидроизоляции;

расчёт внешних нагрузок от грунта и сбор внутренних нагрузок;

расчёт и определение параметров ограждающих и внутренних конструкций;

выбор способов временного поддержания стен котлованов (при котлованном способе строительства) и расчёт параметров крепления.

7.2. Способы строительства подземных сооружений.

Данные способы делятся на две группы: способы строительства с поверхности и подземные.

Способы строительства с поверхности включают способы котлованный, опускного колодца и «стена в грунте».

Подземные способы строительства, используемые главным образом при проходке тоннелей на глубине более 10 м., излагаются в курсе «Подземные сооружения».

7.2.1. Котлованный способ.

Откапывается котлован и в нём обычными способами возводится будущее подземное сооружение. После завершения строительства котлован засыпается грунтом. При использовании этого способа обеспечиваются наиболее благоприятные условия укладки бетона, возможность устройства наружной гидроизоляции. Строительные нагрузки на ограждающие конструкции при этом способе строительства не превосходят эксплуатационные.

Недостатком котлованного способа является необходимость резервировать значительные площади поверхности за контуром возводимого сооружения при откосе стен котлована под устойчивыми углами откоса или крепления вертикальных стен. Это обстоятельство обычно ограничивает применение котлованного способа глубиной 5…7 м.

7.2.2. Способ опускного колодца. (см.6.1).

7.2.3. Способ «стена в грунте».

Сущность способа «стена в грунте» заключается в устройстве стен из монолитного или сборного железобетона в узких и глубоких траншеях. В процессе разработки грунта устойчивость стен траншей обеспечивается за счёт заполнения траншеи глинистыми растворами (суспензиями), обладающими тиксотропными свойствами. После разработки траншеи заданных размеров глинистый раствор замещается различного рода материалами, которые образуют в грунте несущие конструкции.

1) возможность устройства подземных сооружений вблизи существующих зданий и сооружений без нарушения их устойчивости и создания дополнительных динамических нагрузок, что особенно важно при проведении реконструкции объектов;

2) исключение необходимости крепления стенок котлованов шпунтом, отказ от дорогостоящих способов водопонижения и замораживания при высоком уровне грунтовых вод;

3) сокращение трудоёмкости возведения фундаментов ограждающих конструкции и противофильтрационных завес за счёт высокой степени механизации производства работ.

Применение способа «стена в грунте» не допускается на площадках с геологически неустойчивыми условиями (карст, оползни и т.п.), в крупнообломочных грунтах с незаполненными пустотами между зернами грунта, в грунтах текучей консистенции.

Ещё одним достоинством способа «стена в грунте» является то, что он позволяет устраивать стены любой сколь угодно сложной формы в плане (рис. ). Недостаток способа – необходимость ведения бетонирования под глинистым раствором, что не обеспечивает высокого качества бетона и полной водонепроницаемости.

Варианты способа «стена в грунте»:

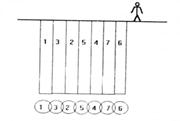

а) откопка траншеи шириной 0,5…1,2 м. захватками длиной 3…6 м. плоским грейфером и устройство стены из монолитного железобетона путём опускания арматурных каркасов и бетонирования методом вертикальной перемещающейся трубы (ВПТ);

б) откопка траншеи тем же способом и устройство стены из опускаемых в траншею железобетонных плит заводского изготовления;

в) устройство стены в виде секущихся буронабивных свай.

Под защитой глинистого раствора проходятся и сразу бетонируются методом ВПТ скважины 1 и 2. Через сутки – две после схватывания бетона в них проходится скважина 3, в неё опускается арматурный каркас и производится бетонирование. Далее в порядке номеров проходятся и бетонируются все скважины ряда, все нечётные при этом имеют арматурный каркас.

Рис.75. Стена в грунте из секущихся свай.

7.3. Методы расчёта подземных и заглубленных сооружений.

Расчёт подземных конструкций производят, как правило, по предельным состояниям первой группы (по устойчивости), а при необходимости – и по предельным состояниям второй группы (по деформациям).

При расчёте подземных сооружений учитываются постоянные, временные длительные, кратковременные и особые нагрузки и воздействия, возникающие в условиях строительства и эксплуатации, а для сборных элементов также нагрузки, возникающие при их изготовлении, транспортировании, складировании и монтаже. К особым нагрузкам при опускании колодцев относят дополнительное давление грунта при перекосе колодца.

Стены круглых в плане сооружений, имеющие вертикальные стыки, рассчитываются по методике расчёта опускных колодцев и оболочек; стены прямоугольных (линейных) сооружений, а также круглых, не имеющих стыков, – методом «упругой линии».

Несущая способность секций траншейных и свайных стен, используемых в качестве опор глубокого заложения, определяется как для набивных свай – столбов в соответствии с главой СНиП 2.02.03-85. Коэффициенты условий работы следует принимать

Расчёт траншейных и свайных стен, устраиваемых способом «стена в грунте», в зависимости от конструктивной схемы сооружения производится по схеме консольной конструкции, защемлённой в грунте, или по схеме конструкции с одним или несколькими ярусами распорок или анкеров.

При наличии соответствующей программы рекомендуется сооружения, устраиваемые способом «стена в грунте», рассчитывать методом конечных элементов на ЭВМ.

7.4. Расчёт давления грунта на стенки сооружений.

7.4.1. Вертикальное давление грунта.

Если минимальный горизонтальный размер подземного сооружения b (ширина) равен или превышает толщину слоя грунта над кровлей h, то вертикальное давление на кровлю сооружения равно полному весу столба грунта над сооружением:

где

Подземные сооружения – способы строительства!

Подземные сооружения возводят обычно тремя основными способами: открытым, опускным и «стеной в грунте». Выбор способа устройства зависит от глубины заложения и гидрогеологических условий. При открытом способе котлован отрывают со шпунтовым ограждением или естественными откосами. На дне котлована устраивают сооружение. Этим способом возводят сооружения с небольшим заглублением до 15 м и преимущественно в сухом грунте. В остальных случаях применяют способы: опускной или «стена в грунте».

Способ кессона используют при нежелательных осадках вблизи расположения сооружений или при существовании опасности наплыва грунтовых масс в колодец, в общем, его применяют в скальных, крупнообломочных и сильнообводненных грунтах. Кессонные работы выполняют в следующей последовательности. Сначала сооружается кессонная камера, на потолке которой монтируется шахтная труба и шлюзовой аппарат. Сжатый воздух, нагнетенный в камеру от компрессной станции, вытесняет воду из камеры. Разработку грунта в кессоне ведут вручную или гидромеханическим способом. По мере погружения на потолке сооружают надкессонное строение.

Сооружения диаметром больше 20 м возводят с применением одноковшовых экскаваторов, разрабатывающих грунт внутри колодца и грузящих его в 1,5…2-кубометровые бадьи. На поверхность бадьи поднимают с помощью башенных или козловых кранов и разгружают в автотранспорт или в отвал. При учете того, что экскаватор имеет значительную массу, его в котловане опускают в разобранном виде. Работая во влажных грунтах, для экскаваторной стоянки в котловане сооружают деревянный настил или строят деревянные островки. Чтобы осадка сооружения была равномерной, разработку грунта по периметру ножевой части производят вручную, затем экскаватором грунт грузят в бадьи и краном поднимают на поверхность.

Если приток грунтовых вод незначительный и отсутствуют вблизи сооружения, чувствительные к осадкам, то грунт разрабатывают с водоотливом. При интенсивном поступлении в котлован воды через днище разработку грунта осуществляют гидромеханическим способом, применяя эжекторы и реже – эрлифты с дополнительным подмывом.

Когда сооружение погружают в грунт, следят за его массой, которая должна превышать силы бокового трения не меньше чем на 25%. Удельная сила трения в ориентировочных расчетах в зависимости от типа грунта равняется 10…30 кН на 1 кв. м. Такие внушительные силы, затрудняющие опускание, а в некоторых случаях делающие его невозможным, преодолевают различными способами. Например, нижние части колодцев утяжеляют или используют массу наземного сооружения, предусмотренного проектом, над колодцем; также применяют вибрацию, подмыв или устраняют шероховатости наружной колодезной поверхности, покрывая ее специфическими составами. Силы трения между опускным колодцем и грунтом уменьшают еще с помощью тиксотропной рубашки. В этом случае у колодца нижнюю часть изготовляют шире толщины стены на 5…10 см и в сформировавшуюся полость между наружной поверхностью подземного сооружения и грунтом нагнетают коллоидный раствор. Он образует рубашку, которая снимает силы трения по колодезной боковой поверхности. Остаются силы трения только в пределах ножевой поверхности, составляющая примерно 10…13% всей поверхности колодца.

Метод погружения опускного колодца в тиксотропной рубашке лучше, чем традиционный метод сооружения опускного колодца, т. к. он позволяет снизить стоимость работ на 16…20%, затраты труда на 36%. Во время опускания колодца организовывают постоянное наблюдение за скоростью и вертикальностью колодца. Если он завис в верхней части, то грунт в отстающей стороне ножа выбирают или размывают водой. Ее подают по трубам, которые установлены со стены (с ее внешней стороны). Иногда чтобы увеличить массу колодца, его зависшую сторону утяжеляют с помощью пригрузов из железобетонных блоков. В крайних случаях зависший колодец опускают путем создания искусственных динамических колебаний почвы направленным взрывом взрывчатого вещества в стороне от сооружения.

В России применяют два вида стен, возводимых методом «стена в грунте»: 1) траншейные – сплошная стена из монолитного бетона или железобетонных сборных панелей; 2) свайные – сплошной ряд буронабивных винтовых свай с Иваново, установленных вертикально.

В зависимости от свойств и влажности грунта используют два способа возведения стен методом «стена в грунте» – сухой и мокрый. Сухим способом строят стены в устойчивых маловлажных грунтах, при этом глинистый раствор не требуется. Стены подземного сооружения в неустойчивых водонасыщенных грунтах возводят мокрым способом. Чтобы неустойчивый грунт не обрушался в процессе его разработки и при укладке смеси из бетона, стенки траншей обычно закрепляют. Заполняют траншею глинистым раствором, защищающий грунт от обрушения. Благодаря этому такие работы, как водопонижение, забивка шпунта и замораживание не выполняются. При мокром способе качество и ведение работ зависят от технологической характеристики глинистого раствора, точнее, от его способности кольматировать, заключающаяся в отложении на поверхностях и в порах грунта принесенных частиц глины, создавая в ней водонепроницаемую пленку в толщину от 2 до 5 мм. Такими свойствами владеют бентонитовые глины Кавказских месторождений.

Железобетонные монолитные стены возводят с разбиванием их на захватки длиной от 4 до 6 м, отделяющихся друг от друга с помощью железобетонных свай или инвентарной перегородки. Затем грунт, находящийся под глинистым слоем, извлекают из этой траншейной захватки, после производят установку арматурных каркасов, и смесь из бетона укладывают методом ВПТ (вертикально перемещающейся трубы). При бетонировании следует соблюдать очередность: вначале бетонирую четные, а после нечетные траншейные захватки, стыкующиеся между собой. Свайные стены строят путем последовательного бурения и бетонирования свай, выполняя работы насухо в устойчивых маловлажных грунтах или применяя глинистый раствор в неустойчивых водонасыщенных грунтах.

Траншеи, защищенные глинистым раствором, разрабатывают землеройными машинами общего назначения (грейферами, драглайнами и обратными лопатами), буровыми станками ударного и вращательного бурения, специальными ковшовыми и фрезерными установками. Трудоемкость работ, связанных с устройством ограждающих конструкций подземного сооружения методом «стена в грунте», снижают с помощью сборных железобетонных панелей. Устанавливают панели в открытую траншею, между собой их соединяют, пазухи (пространства за стеной) и полости под панельной подошвой по направлению снизу вверх заполняют, используя метод ВПТ с тампонажными растворами, которые имеют хорошую подвижность.

Устройство подземных сооружений способом «стена в грунте» относится к скрытым работам. Качество работ устанавливают после того, как извлекут грунт из котлована. Поэтому здесь для качества необходимо контролировать и уделять большое внимание каждому рабочему процессу. В проекте сооружения по контролю качества включают следующие требования: 1) проверка характеристик траншеи, глинистого раствора и зачистки дна до установки армированных каркасов, сборных панелей и укладки бетонной смеси; 2) правильность установки ограничителей между траншейными захватками, удерживающих бетонную смесь от проникновения в смежную захватку.