Что такое «стена в грунте» и при чем тут Милан

Метод «стена в грунте» является вариантом траншейного способа работ по строительству подземных сооружений.

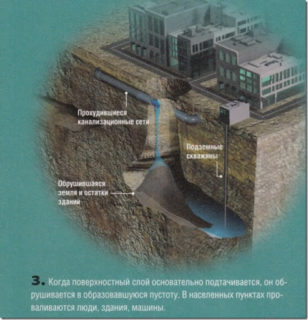

Суть траншейного метода в общем и целом сводится к тому, что в трудных условиях, например при наличии вблизи строящегося объекта какого-нибудь здания, которое необходимо сохранить, сооружают глубокую траншею (котлован, глубина которого много больше его ширины), в которой возводят тем или иным образом несущую конструкцию (стену), которая будет удерживать от обрушения котлован, в котором уже будет строиться сам объект. Разумеется, саму траншею сооружают предусматривая при этом мероприятия, которые обеспечат ее целостность. Сам траншейный метод впервые был применён при строительстве метрополитена в г. Милан (Италия) в 50-е годы 20-го столетия и потому иногда называется «миланским». Отличительной чертой именно «миланского» метода, который еще называют «ап-даун» или «топ-даун», состоит в том, что стены, сооруженные в траншеях являются одновременно и основными конструкциями тоннеля. После сооружения стен был выкопан неглубокий котлован для устройства перекрытия тоннеля, которое опирается на уже сооруженные стены и объединяется с ними, и, таким образом, перекрытие служит одновременно и распоркой, удерживающий стены от «схлопывания» или «складывания» (кому как нравится). В дальнейшем метод «стена в грунте» получил широкое распространение во всем мире при строительстве разнообразных подземных сооружений в стеснённых городских условиях, а в относительно недавнем прошлом даже были придуманы модификации данного метода.

Таким образом, можно сказать, что глинистая плёнка является своеобразным экраном, обеспечивающим передачу на грунт статического давления бентонитовой суспензии. Глинистый раствор характеризуется постоянством своих свойств на всей стадии производства строительных работ. Он не ухудшает сцепления арматуры с бетоном и не смешивается с бетонной смесью, что позволяет вести бетонирование конструкций стен в траншеях способом подводного бетонирования (ВПТ).

Метод «стена в грунте» наиболее эффективен при глубине траншеи 5-6 метров и более, а также при расположении подземного сооружения в непосредственной близости от зданий или их фундаментов. Использование глинистого раствора для крепления стен траншеи даёт возможность исключить свайное, шпунтовое или многодельное деревянное крепление, уменьшаются объёмы земляных работ, снижается трудоёмкость и возрастают темпы строительства. При определённых условиях отсутствует необходимость в устройстве водоотлива или искусственного водопонижения.

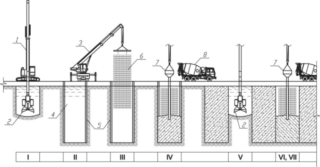

Работы по возведению «стены в грунте» ведутся последовательно, отдельными участками (заходками или захватками), длина которых определяется, как правило, грузоподъёмностью кранового оборудования используемого как для производства землеройных работ, так и для последующего размещения в траншее железобетонных стен возводимого сооружения. Обычно ширина траншеи составляет 0,6 – 0,8 м (в некоторых случаях – до 1,5 м), длина участка (захватки) принимается равной 2 – 6 м, глубина может достигать 30 и более метров. Отдельные захватки стыкуются между собой при помощи специальных стыковочных устройств. Разработка отдельных захваток может осуществляться последовательно или в шахматном порядке, что зависит от принятого оборудования и условий для производства работ. Чаще применяется разработка захваток в шахматном порядке, при котором между разрабатываемыми захватками остаётся грунтовый целик, длина которого равна длине захватки. Разработка этого целика производится после бетонирования стен в соседних с ним захватках.

Первоначально по всему периметру будущей «стены в грунте» устраивается пионерная траншея (форшахта) шириной около 1-го метра и глубиной до 1,5 метров. Стенки форшахты закрепляются бетонными или железобетонными блоками, с омоноличенными стыками между ними. Закреплённые стенки форшахты являются направляющими для рабочего органа землеройной машины, а также предотвращают инфильтрацию бентонитового раствора в верхние наиболее рыхлые слои грунта. Конструкция форшахты должна обеспечить расположение уровня бентонитовой суспензии на 1,0 – 1,5 метра выше горизонта грунтовых вод.

Независимо от видов применяемого землеройного оборудования, по мере разработки грунта в траншею подают бентонитовый раствор, предотвращающий обрушение стен. Поскольку в процессе разработки траншеи часть раствора удаляется вместе с разработанным грунтом, необходимо непрерывно подавать такое количество нового раствора, которое обеспечивало бы поддержание постоянного его уровня в траншее. Разработанный грунт, смешанный с бентонитовым раствором подаётся в специальный отстойник (сепаратор), где производится очистка раствора от грунта для повторного использования в разрабатываемой траншее.

После разработки участка траншеи (захватки) на проектную глубину производят проверку размеров выработки, качество дна и состав суспензии, которым заполнена траншея. При значительном загрязнении суспензии производят её замену новым очищенным раствором.

Конструкция возводимых в траншее участков стен может быть из сборного железобетона, и тогда в подготовленный для монтажа стены участок траншеи опускают сборную панель с соединённым с ней стыковочным устройством.

Участки стены, забетонированные в отдельных захватках, должны соединяться между собой в единую конструкцию. Тип стыков между участками стены зависит от её размеров, формы в плане, способов возведения и требований, предъявляемых к возводимому подземному сооружению. Чаще всего стыки между отдельными захватками стены устраивают с помощью специальных разделительных элементов-ограничителей, которые ещё до начала бетонирования устанавливают по торцам захватки и заглубляют в дно траншеи не менее чем на 1 метр. Помимо обеспечения совместной работы отдельных участков стены, ограничители должны предотвращать попадание бетонной смеси из одного участка траншеи в другой и гарантировать водонепроницаемость стыков.

Устройство форшахты для буросекущих свай

На большей части территории России господствуют грунты, отличающиеся рыхлостью и высоким уровнем залегания подземных вод. При возведении котлованов под фундаменты наблюдаются такие явления, как осыпание их стенок и затопление. Для создания отсекающего барьера и предотвращения смещения пластов почвы применяются буросекущие сваи. Готовая конструкция представляет собой монолитную стену, отличающуюся высокой прочностью и герметичностью.

Устройство буросекущих свай

Форшахта для буронабивных свай представляет собой замкнутую систему из погруженных ниже уровня грунтовых вод опор (стена в земле). Конструкция состоит из соединенных по краям свай, изготовление которых производится непосредственно на месте строительства. Стенки скважин укрепляются бентонитовым раствором, а по верхней части столбов устанавливается железобетонная стяжка. Благодаря такому инженерному решению сооружение обретает целостность и монолитность.

Особенностью монтажа является полное отсутствие вибрации, что характерно для сваебойной технологии. Подземная стена состоит из непрерывной череды бетонных столбов, края которых пересекаются на величину, составляющую 5-7% от их диаметра. Каждая вторая свая армирована стальным каркасом, проходящим по всей протяженности опоры и замыкающимся на внешнее армирование наподобие монолитного ростверка.

В строительстве используются форшахты с диаметром несущих элементов в пределах 36-150 см, наиболее распространенными являются опоры сечением 62-82 см.

Область применения

Сваи БСС при всех присущих им особенностях, плюсах и минусах, получили широкое распространение в строительстве, особенно при его ведении на неустойчивых и сильно увлажненных грунтах. Устройство конструкции настолько хорошо продумано, что позволяет решать самые сложные монтажные задачи, когда другого решения просто не существует или оно чревато массой нежелательных эффектов.

Буросекущие сваи применяются для создания таких объектов:

Противопоказано устанавливать форшахты в таких условиях:

Форшахты могут устанавливаться в качестве ограждающей конструкции, а при монтаже в гидротехнических сооружениях — в их теле и основании.

Конструктивные особенности каркаса для буросекущих свай

Бетон имеет высокую устойчивость на сжатие, но плохо переносит изгиб и скручивание. Поперечное давление является основным критическим фактором для глубокозаглубленной конструкции. Противостоять таким нагрузкам без риска поломки могут только железобетонные изделия, в которых прочность сочетается с гибкостью.

Такую функцию в буросекущих сваях выполняет объемный стальной каркас. Наиболее эффективным является квадратное сечение, где между продольными прутами устанавливаются цельногнутые рамки. Размер каркаса делается максимально приближенным к диаметру отверстия, но с тем расчетом, чтобы металл не выступал из бетона после его застывания. Такое решение позволяет каркасу захватить часть ранее установленных бетонных опор без армирования.

Важную задачу по приданию стене в земле прочности выполняет верхний пояс из арматуры. Это сооружение изготавливается в виде балки прямоугольного сечения с прочным креплением с каркасом каждой подземной колонны. После монтажа проводится заливка армопояса бетоном. Готовая конструкция становится полностью монолитной. Снизу ее удерживает плотный слой грунта, а сверху железобетонный замкнутый пояс.

Предназначения форшахты

Форшахта выполняет сразу несколько функций, что делает ее уникальным изобретением, которое значительно продвинуло вперед технологию частного и промышленного строительства.

Подземные сооружения отличаются многофункциональностью и могут быть использованы для таких целей:

Самостоятельное создание стены в земле невозможно. Изготовление этого сооружения проводится на основании профессионально разработанных чертежей, предварительно проведенных исследованиях грунта и с помощью мощного, высокотехнологичного оборудования.

Технология строительства

Технология монтажа буросекущих свай отработана до мелочей и состоит из таких этапов:

Заключительной фазой является создание опалубки, монтаж армирующего пояса и наполнение формы бетоном.

Основные отличия буросекущих свай от буронабивных

Технологический процесс создания обоих конструкций практически одинаковый, но их назначение разное.

Буронабивные сваи устанавливаются на расстоянии друг от друга, армируются и выполняют исключительно несущую функцию в обустройстве фундамента.

Буросекущие сваи соединяются с захватом соседних фрагментов, выполняя задачи по гидроизоляции, удержания пластов земли и укрепления аварийных опорных систем.

Преимущества буросекущих свай

Использование буросекущих свай отличается такими достоинствами:

Все это делает данную технологию незаменимой при проведении строительства и реставрационных работ в условиях плотной застройки населенных пунктов и объектов промышленности.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Конструкции форшахты могут различаться как по форме (Г-образные, трапециевидные), так и по способу применения (постоянные, переносные). Конструкция форшахты разрабатывается совместно со свайными основаниями и «стеной в грунте» в составе проекта.

1.2 Настоящая технологическая карта применяется при:

— строительстве оснований зданий и сооружений в стесненных условиях и реконструкции действующих предприятий;

— устройстве форшахты в различных грунтовых условиях (пески, супеси, суглинки и т.д.), когда уровень грунтовых вод находится на глубине более 1,5 м от поверхности планировки площадки;

— разработке грунта траншеи экскаватором, оборудованным грейферным ковшом, или скважин буровыми установками.

1.3 Устройство форшахты должно отвечать следующим требованиям:

— продольная ось крепления должна совпадать с продольной осью ограждающей стены, здания или сооружения;

— расстояние между вертикальными стенками должно быть на 50 мм больше рабочего органа землеройного оборудования;

— для предупреждения возможных смещений вертикальных стенок форшахты между ними следует устанавливать временные деревянные распорки;

— начинать разработку грунта траншеи или скважины допускается только после набора бетоном форшахты проектной прочности.

1.4 Привязка настоящей карты к проектируемому объекту и местным условиям заключается в корректировке всех параметров, связанных со строительной группой грунтов, с глубиной и шириной траншеи, выбором крепления верха траншеи, с конструкцией разделительных элементов и армокаркасов, а также корректировке ведомости объемов работ, калькуляции и календарного плана производства работ.

1.5 При привязке карты к сооружаемому объекту в г. Москве необходимо учитывать требования, изложенные в «Организационно-технологических правилах строительства (реконструкции) объектов в стесненных условиях существующей городской застройки» (введены в действие в 1998 г.) и «Правилах производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций в г. Москве», (утверждены постановлением Правительства Москвы № 603 от 08.08.2000 г).

2 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 До начала производства земляных работ необходимо отключить и вынести с трассы форшахты и рабочей зоны все подземные и надземные коммуникации. При невозможности выноса надземных коммуникаций разрешается производить работы при условии их отключения под непосредственным руководством прораба или мастера, а в охранной зоне кабелей, кроме того, под наблюдением работников электро- или газового хозяйства. Готовность объекта к устройству форшахты должна определяться комиссией, назначенной руководителем управления, с оформлением акта.

2.2 До начала работ по устройству форшахты необходимы следующие подготовительные работы:

— ограждение строительной площадки забором в соответствии со стройгенпланом и с требованиями ГОСТ 23407-78;

— планировка строительной площадки на заданной отметке;

— укладка железобетонных дорожных плит для проезда автотранспорта, работы буровых машин, экскаваторов и строительных кранов;

— срезка и складирование растительного слоя грунта в специально отведенных местах, вертикальная планировка строительной площадки с уплотнением насыпей до плотности грунта в естественном состоянии (или заданной проектом), отвод поверхностных вод, устройство постоянных и временных внутриплощадочных дорог и инженерных сетей, предусмотренных проектами организации строительства;

— размещение бытовых и подсобных помещений для рабочих и ИТР;

— оборудование мест для складирования материалов, конструкций, изделий и инвентаря, а также для установки строительной техники.

2.3 После выполнения подготовительных работ должен быть оформлен акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства.

2.4 Работы по устройству форшахты в монолитном исполнении производятся в следующей последовательности:

— разбивка котлована по верху;

— срезка растительного слоя грунта;

— разбивка габаритов для выемки грунта;

— разработка грунта в котловане;

— планировка откосов и дна котлована;

— установка заранее изготовленных щитов опалубки по габаритам форшахты;

— укладка арматурных изделий;

— бетонирование форшахты захватками;

— выдерживание бетона, включая уход за ним;

— засыпка песком пазух котлована форшахты.

2.5 Схемой производства работ сооружения форшахты должно быть предусмотрено использование комплекта высокопроизводительных строительных машин и грузоподъемных механизмов, эффективной опалубки и других материалов.

Таблица 1 — Технические характеристики экскаваторов

Наибольшая глубина копания

Усилие на кромке зуба челюстей ковша

Угол поворота стрелы в плане

Преодолеваемый уклон твердого сухого пути

Группа разрабатываемого грунта

2.6 Размеры котлована должны обеспечивать размещение форшахты и механизированное производство работ по ее бетонированию, а также возможность перемещения людей вдоль фронта работ. Размеры выемок по дну в натуре должны быть не менее установленных проектом.

2.7 Планировку откосов и дна котлована выполняют вручную по данным визировочных отметок со срезкой неровностей толщиной до 0,1 м. Визировочные отметки отбивают маячными бороздами или приямками, после чего производится срезка грунта между маяками с откидыванием грунта на сторону.

2.8 Типы опалубок следует применять в соответствии с ГОСТ 23478-79 «Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций».

Нагрузки на опалубку следует рассчитывать в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 (обязательное приложение 11). Для устройства форшахты изготавливаются щиты опалубки из досок толщиной 40 мм.

Завод-изготовитель опалубки должен произвести контрольную сборку фрагмента на заводе. Схема фрагмента определяется заказчиком по согласованию с заводом-изготовителем.

Испытания элементов опалубки и собранных фрагментов на прочность и деформацию проводятся при изготовлении первых комплектов опалубки, а также замене материалов и профилей. Программу испытаний разрабатывают организация-разработчик опалубки, завод-изготовитель и заказчик.

Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном заданной прочности с разрешения производителя работ.

2.9 Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо:

— ограждать места, предназначенные для разматывания бухт (мотков) и выправления арматуры;

— при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м применять приспособления, предупреждающие их разлет;

— ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, выступающей за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме этого, разделять верстак посередине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м;

— складывать заготовленную арматуру в специально отведенные для этого места;

— закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, имеющих ширину менее 1 м.

Элементы арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа.

При устройстве ненапрягаемых арматурных изделий следует выполнять требования СНиП 3.09.01-85. Укладку арматурных сеток из стержней Æ 22 А III производить краном ДЭК-251 с обеспечением фиксации защитного слоя бетона.

2.10 Бетонирование форшахты производить захватками длиной по 10 метров. Класс бетона для форшахты устанавливается проектом.

Перед бетонированием скальные основания, горизонтальные и наклонные бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.

Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ (подготовленные основания, арматура, закладные изделия и др.), а также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов должны быть приняты в соответствии со СНиП 3.01.01-85*.

Бетонную смесь следует укладывать горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.

Поверхность рабочих швов, устанавливаемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых конструкций. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа.

При укладке бетона из бункера (бадьи) расстояние между нижней кромкой бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон, должно быть не более 1 м, если иные расстояния не предусмотрены проектом производства работ или другой технологической документацией.

2.13 Опалубка снимается после достижения бетоном прочности 1,5 МПа, обеспечивающей сохранность поверхности и кромок углов при снятии опалубки и движении людей по забетонированным поверхностям форшахты, после чего производится обратная засыпка песком до отметки верха форшахты.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1 Все поставляемые материалы и изделия должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификат качества.

3.2 Высокое качество и надежность сооружаемой форшахты должны обеспечиваться строительными организациями путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях сооружения форшахты.

3.3 Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специальными службами строительной организации, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

3.4 Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.

3.5 При входном контроле рабочей документации должна проводиться проверка ее комплексности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром соответствие их требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.

3.6 Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. При выполнении скрытых работ последние оформляются соответствующими актами.

Таблица 2 — Предельные отклонения контролируемых параметров