Фортификация

Смотреть что такое «Фортификация» в других словарях:

ФОРТИФИКАЦИЯ — (лат. от fortis сильный, и facere делать). Наука о военных укреплениях, имеющая целью из всякого места сделать пункт, способный противиться сильнейшему неприятелю. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910.… … Словарь иностранных слов русского языка

фортификация — и, ж. fortification f., нем. Fortifikation <лат. fortificatio. 1. Наука об укреплении войсковых позиций и способах защиты от средств поражения. БАС 1. И в бытность нашу работали разныя работы: листы в книгу Фортификации Воубана <так>,… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

ФОРТИФИКАЦИЯ — ФОРТИФИКАЦИЯ, фортификации, жен. (лат. fortificatio) (воен.). 1. только ед. Военно инженерная наука об укреплении местности для ведения боя. 2. Военно инженерные сооружения. Полевая фортификация. Долговременная фортификация. Толковый словарь… … Толковый словарь Ушакова

фортификация — укрепление, оборонительное сооружение Словарь русских синонимов. фортификация см. укрепление Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова … Словарь синонимов

ФОРТИФИКАЦИЯ — (от позднелат. fortificatio укрепление) отрасль военно инженерного искусства, охватывающая вопросы строительства фортификационных сооружений, их использования в военных целях … Большой Энциклопедический словарь

ФОРТИФИКАЦИЯ — ФОРТИФИКАЦИЯ, и, жен. 1. Военно инженерная наука об укреплении местности для ведения боя. 2. Военно инженерные сооружения. Полевая ф. | прил. фортификационный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

Фортификация — При написании этой статьи использовался материал из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1890 1907). Данные в этой статье приведены по состоянию на конец XIX века (требуется перевод в современные единицы измерения). Вы можете помочь … Википедия

Фортификация* — военная наука об искусственных закрытиях и преградах, усиливающих расположение наших войск во время боя и называемых поэтому фортификационными постройками (от слова fortifier укреплять, усиливать). Предмет Ф. составляет исследование свойств,… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Фортификация — военная наука об искусственных закрытиях и преградах, усиливающих расположение наших войск во время боя и называемых поэтому фортификационными постройками (от слова fortifier укреплять, усиливать). Предмет Ф. составляет исследование свойств,… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Фортификация — (лат. fortificatio укрепление). Термин появляется в XVI XVII вв., когда уже зародилась известная теория по этому вопросу и когда фортификация стала самостоятельной отраслью, с одной стороны, строительного искусства, а с другой военного. Прогресс… … Военно-исторический словарь

Фортификационные сооружения. Их типы и назначение.

Фортификационные сооружения делятся на полевые и долговременные. Разработкой конструкций, способов возведения и использования полевых и долговременных фортификационных сооружений занимается фортификация.

Полевая фортификация рассматривает закрытия и преграды, служащие для полевых войск, редко остающихся долго на одном месте и потому возводимые непосредственно перед боем и сохраняющие своё значение только на время боя на данной местности. Соответственно этому время, в течение которого полевые фортификационные постройки строятся и служат, измеряется обыкновенно часами и редко превосходит одни сутки; в качестве рабочей силы при их возведении являются сами войска; инструмент, так называемый шанцевый, входящий в походное снаряжение войск, и материал — преимущественно земля с добавлением иногда простейших лесных и некоторых других материалов, находимых на месте производства работ. Полевые фортификационные постройки могут быть разделены на:

· А) укрепления, представляющие сочетание закрытия, позиции для действия огнём и преграды штурму;

· Б) окопы, дающие закрытие и позицию для действия огнем;

· В) заслоны, дающие только закрытие;

· Г) искусственные препятствия, дающие только преграду штурму,

· Д) различного рода приспособления местных предметов к обороне как способ получения результатов, свойственных предшествующим видам построек, но с наименьшей затратой рабочих средств и времени.

Полевые укрепления. На всякой местности, занятой нами для обороны, найдется несколько пунктов особенно важных, удерживая которые в своей власти, мы затрудняем действия неприятеля и облегчаем действия своих войск. Это будут чаще всего командующие высоты, с которых обстреливаются соседние участки нашего расположения и доступы к фронту и флангам нашей позиции. Для обороны таких особенно важных точек местности назначаются обыкновенно на все время боя небольшие войсковые части силой от 1 до 4 рот. Эти войсковые части лишены возможности передвижения в пространства менее поражаемые, а между тем их потери могут достигнуть значительных размеров, так как значение этих пунктов навлекает на них усиленный огонь неприятеля. Чтобы парализовать эти невыгоды — войсковые части в особенно важных точках местности обеспечивают возведением в таких точках укреплений, дающих лучшее закрытие, хорошую стрелковую позицию и серьёзную преграду штурму. При незначительном времени для их постройки (до 12 часов) полевые укрепления называются поспешными; при более значительном времени их совершенствуют, увеличивают степень их сопротивления и называют усиленными.

Всякое полевое укрепление состоит из земляной насыпи, называемой бруствером (от нем. Brust-wehr — грудное прикрытие), приспособленной к стрельбе из-за неё и прикрывающей позади расположенные войска, и наружного рва, дающего землю для насыпки бруствера и служащего преградой штурму. Чертёж 1-й представляет перспективный вид вырезанного из земли участка полевого укрепления, заштрихованная часть чертежа составляет так называемую профиль укрепления, то есть разрез вертикальной плоскостью, перпендикулярной к направлению бруствера в плане. На чертеже указаны размеры главных частей укрепления, причём высота насыпей и глубина выемок считаются от местного горизонта, изображаемого на профилях фортификационных построек пунктирной линией с отметкой = 0.

Искусственные препятствия имеют целью задержать противника под сильным и метким огнем с позиции или укрепления и тем увеличить его потери от огня. В частном случае, при расположении у самого бруствера, как, например, наружный ров укрепления, они расстраивают атакующего перед ударом в штыки. Вообще же искусственные препятствия располагают в расстоянии 50—150 шагов от линии огня и таким образом заставляют расстроенного преодолением препятствия неприятеля пробыть ещё некоторое время под огнем обороняющегося. Относить искусственные препятствия далее 150 шагов от линии огня невыгодно вследствие трудности наблюдения за ними в туман и сумерки и увеличения длины препятствия по фронту. Сила искусственных препятствий заключается в неожиданности их для противника и в невозможности разрушить их издали огнем артиллерии, поэтому располагать их надо скрытно от взоров и, если возможно, от выстрелов с поля; достигают этого возводя впереди препятствия земляную насыпь — гласис.

С помощью пороха устраивают фугасы, которые разделяются на обыкновенные, камнеметные и самовзрывчатые, или торпеды. Обыкновенные и камнеметные фугасы при приближении к ним противника взрываются обороняющимся с помощью огнепривода, электрического или шнурового; торпеды действуют автоматически, под тяжестью проходящих над ними людей. К препятствиям, устраиваемым при помощи воды, относятся запруды и наводнения. Какой-нибудь ручей, протекающий параллельно фронту оборонительного расположения наших войск или перпендикулярно к этому фронту, от неприятеля к нам, перегораживают при помощи плотин и получают при высоких берегах запруду, то есть увеличение глубины ручья, а при низких — наводнение. Устройство запруд и наводнений требует очень много времени, и потому в полевой войне ими пользуются редко. Д) Приспособление местных предметов к обороне рассматривается в особом отделе, называемом «применение полевой Ф. к местности». В этой прикладной части рассматривается применение общих правил, выведенных из части теоретической, к наиболее характерным случаям на местности действительной, всегда более или менее неровной и изобилующей местными предметами, каковы рощи, дома, заборы, канавы, овраги, реки, высоты, теснины и т.п. Применение полевой Ф. к местности учит нас усилению их естественных оборонительных свойств, организации упорной обороны и, насколько возможно, предусматривает все случаи, встречающиеся при занятия оборонительных позиций.

Долговременная Ф. рассматривает закрытия и преграды, служащие для усиления обороны особенно важных в военном отношении стратегических пунктов страны, значение которых выясняется обыкновенно за много лет до войны и сохраняется на все время военных действий. Соответственно этому долговременные фортификационные постройки и образуемые ими крепости строятся годы, служат, сохраняя своё значение, десятки и даже сотни лет и обороняются месяцы; над возведением их работают вольнонаемные рабочие, специалисты; инструмент — всякий, какой потребуется, материал же не только земля, но ещё и камень, кирпич, бетон, железо.

Ров — Как правило, рвы вырывались вокруг крепостей, замков и других фортификаций, как часть оборонительной системы и часто были заполнены водой. Они затрудняли доступ к крепостным стенам, в том числе осадным орудиям, таким как таран или осадная башня. Важное свойство заполненного водой рва — предотвращение подкопов. Ангкор-Ват, Камбоджа, с высоты птичьего полёта.

Цель долговременной Ф. заключается в том, чтобы с наименьшими силами сопротивляться как можно дольше. Для этого необходимо иметь крепостные постройки, безопасные от штурма, а живые силы обороны обеспечить от поражения.

Первое условие достигается устройством сомкнутой оборонительной ограды с преградой, обстреливаемой сильным огнем из построек, неуязвимых издали; такой преградой бывает обыкновенно наружный ров, обстреливаемый продольным картечным огнем.

Второе — устройством помещений, безопасных от наиболее разрушительных снарядов осадной артиллерии.

Чем сильнее фортификационные постройки, возведенные для обороны данного стратегического пункта, тем слабее может быть его гарнизон; сила же фортификационных построек зависит от времени и денежных средств. Долговременные фортификационные постройки заставляют атакующего тратить много времени на подвоз осадных орудий для их разрушения и на самый процесс разрушения и таким образом увеличивают продолжительность сопротивления усиливаемого ими пункта до пределов, недостижимых без пособия долговременной Ф. при равенстве прочих условий. Затрата, сделанная единовременно на сооружение долговременных укреплений, даёт экономию живых сил на долгие годы, в течение которых эти укрепления служат, сохраняя своё значение.

Цель долговременной Ф. всегда оставалась неизменной, но способы её достижения изменялись и будут постоянно изменяться с развитием и усовершенствованием техники, примененной к военному делу. Всякое усиление средств поражения тотчас вызывало соответствующее усиление средств укрытия. Отсюда видно, какая тесная связь существовала всегда между артиллерией и Ф., и понятно, какое неотразимое влияние первая оказала на вторую и особенно на детали её сооружений. На общее расположение долговременных фортификационных построек имели решающее влияние приёмы обороны и численность гарнизона, находившаяся сама в зависимости от численности полевых армий.

Фортификация как составная часть строительного дела

Фортификационное строительство уходит своими корнями в глубокую древность. Своим возникновением оно обязано появлению военных конфликтов. Вооруженная борьба повлекла за собой необходимость защиты. Во время сухопутных войн каждая сторона стремилась присвоить или отстоять территорию, населенный пункт, крепость, вследствие чего методы обороны и наступления рука об руку продвигались в своем развитии сквозь века.

Фортификация делится на временную (полевую) и долговременную (постоянную). Временная фортификация занимается укреплением позиций, полос и рубежей обороны, оборудованием исходных районов и районов расположения, занимаемых или предназначенных для занятия в ходе операции войсками, пунктами управления, тыловыми частями и учреждениями. Полевые фортификационные сооружения бывают открытого и закрытого типа. К ним относятся траншеи, окопы, баррикады, засеки и другие сооружения из подручных материалов.

Заблаговременные или стратегические работы заключаются в защите складов, линий сообщения, связи и снабжения, путей отхода и т. п. Эти укрепления сооружаются обычно на известном расстоянии от противника; строительству их уделяется больше времени, чем постройке спешных укреплений на поле боя; выполнение их является более основательным, и они обладают большей оборонительной мощью. К осадным работам относят все фортификационные работы при наступлении или при обороне укрепления. На поле боя все три вида полевой фортификации часто комбинируются друг с другом на одной позиции. Долговременная фортификация родилась в условиях ожидания начала военных действий, когда укрепительные сооружения размещались на подступах к городу. Долговременные сооружения (особенно крепости) часто завершали едва начавшуюся войну в пограничных битвах.

К долговременной фортификации также относятся закрытия и преграды, служащие для укрепления стратегически важных пунктов страны.

В отличие от долговременной, полевая фортификация направлена на усиление рубежей, где располагаются войска в момент боя.

За всю историю человеческих войн два типа фортификации успели слиться воедино и в настоящий момент развиваются, заимствуя друг у друга различные элементы.

Важными моментами в развитии фортификации всегда являлись новшества в военном искусстве. Новые виды орудий обязывали к изобретению новых способов защиты.

В центре Карфагена возвышалась крепость Бирса, вероятно ее местоположением был холм Сен-Луи. Вокруг крепости тянулась одна или две стены, первая окружала основную часть, а вторая – храм Эшмуна, располагавшийся на вершине холма. Туда можно было подняться, преодолев 60 монументальных ступеней. Этот храм послужил последним убежищем защитникам пунического Карфагена.

Позже у человека появилась необходимость защищаться не только от зверей, но и от себе подобных. Это повлекло за собой развитие и расширение первобытной формы укреплённого жилья. Так появились первобытные ограды из земли, дерева и камня (в зависимости от местности.)

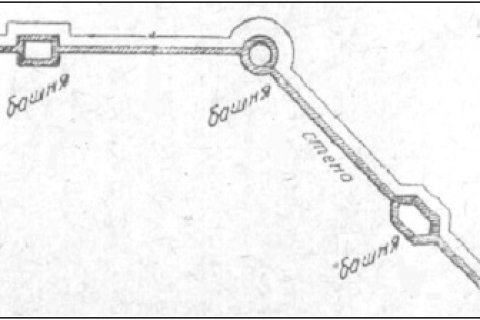

Земляные и деревянные ограды легко можно было эскаладировать, т. е. влезать на них, или поджигать. Поэтому в Европе скоро стали строить каменные ограды, представлявшие собою стены, обычно окружавшие город и имевшие на углах, а при большой длине и посредине – башни (рис.1).

Иногда возводили две параллельные стены, соединяя их поперечными стенами и заполняя промежуток землёй, достигая, таким образом, многометровой толщины. (Например, стены Вавилона в толщину достигали 21 м.) Для прикрытия стоящих на верху людей, на наружную часть ограды пристраивалась тонкая, высокая стенка, называвшаяся брустверной стенкой или парапетом. В брустверной стенке делались приспособления для стрельбы в виде отверстий с наклонными подошвами, которые называли бойницами, благодаря чему появились зубчатые стены. Так как из бойниц можно было обстреливать лишь врага, находящегося в удалении от подошвы стены, а под стеной образовывалась мертвая зона, то для поражения врага, подобравшегося к подошве, устраивали так называемые навесные бойницы (рис. 2), оторые сооружались с помощью образования у брустверной стенки свесов.

Башни представляли собою многоэтажные оборонительные постройки большой прочности, с открытой платформой наверху, которую окружал зубчатый парапет. Приставные лестницы соединяли этажи (рис. 3). По форме башни бывали: круглые, овальные, многоугольные и располагались одна от другой в расстоянии, не превосходящем двойной дальности полета стрелы.

Такими оградами древние ограждали важные пункты своего государства, которые в таком виде и являлись крепостями, имевшими, в общем, в плане фигуру многоугольника с тупыми углами.

Средневековые укрепленные сооружения

После распада Римской империи появилось множество независимых государств. Каждый незначительный феодал заботился о своей автономности и создавал укреплённую столицу-убежище, в которой оборонялся от вторжений соседей.

Господствующим типом средневековой крепости стал укрепленный замок (рис. 4).

По сравнению с древними крепостями средневековые укрепленные замки были меньше и оборонялись малым числом защитников. Это повлияло на внутреннюю структуру и устройство замков. Оборона сосредотачивалась преимущественно в башнях, стены же занимались войсками редко. Ограда замка, состоявшая из стен и башен, охватывалась обычно рвом. Силы укреплений увеличивались от наружной ограды к центру, где обычно располагался центр крепости, замок.

Огнестрельный период с ХIV по XVII века

Первые артиллерийский орудия появились во второй половине XIV века; это были деревянные, скреплённые обручами, пушки, называвшиеся бомбардами. Но они были по своим качествам даже хуже средневековых требюше. Таким образом, первейшие образцы артиллерийских орудий не оказали непосредственного влияния на устройство крепостей. Прошло еще более 100 лет, прежде чем фортификационные формы получили новый облик. В первой половине XV века, с изобретением способа отливки чугуна, появляются чугунные ядра, орудия устанавливают на боевые станки, повышается меткость стрельбы, увеличивается калибр орудий и численность состава артиллерии. Все это в совокупности уже оказывает существенное влияние на фортификационные формы.

Вначале новая более мощная артиллерия сказывается на профиле крепостных стен.

Пришлось отказаться от брустверной стенки а, следовательно, и от обороны подошвы стены с помощью навесных бойниц. Чтобы сделать стены более прочными их существенно утолщали. Верхнюю часть стены закруглили, с целью отражения попадающих в нее снарядов. Нижнюю часть защитили более глубоким и широким рвом (рис. 5). Землю при этом выбрасывали за ближайший к противнику откос внешнего крепостного рва (контрэскарп) Позже его стали одевать каменной стеной с подпорами (контрфорсами), обращёнными к атакующему войску.

Упразднение брустверной стенки и навесных бойниц лишило крепостную стену защиты сверху. В связи с этим перешли к фланговой (продольной) обороне.

Для этого пришлось так видоизменить прежние башни, чтобы они могли выполнять роль фланкирующих построек.

В начале XVI века фортификационная форма крепостей приобрела вид двух полубастионов, связанных земляным валом, который называли куртиной. Этот участок ограды с обращенными друг к другу частями двух соседних бастионов и составляли бастионный фронт.

Такого рода бастионы носили также название: бастилии, булеварди, турионы, больверки.

Длинные куртины первых бастионов (длина их иногда доходила до 500 м) иногда разделяли вспомогательными, малыми бастионами, располагавшимися посередине. Они сокращали длину оборонительной линии.

В первую очередь для усовершенствования бастионного фронта уменьшили длину куртины до 200 м и направили продолжения фасов бастионов не в куртинные углы, а в половину длины куртины, рассчитывая на фланговую оборону рвов с частей куртины. Они получили название вспомогательные или куртинные фланки, в них выделывались косые амбразуры. Дальнейшие усовершенствования бастионного фронта и клонились к тому, чтобы затруднить осадной артиллерии задачу пробить брешь в средней части куртины и обезоружить фланки.

С усовершенствованием артиллерии изменился и профиль долговременной ограды.

Контрэскарп рва одет каменной одеждой, а гласис уже не примыкает, как прежде, а отделён от него площадкой (рис. 9), которая называлась прикрытым путем. Ее пришлось устраивать чтобы, не давать возможность атакующему спускать штурмовые лестницы с контрэскарпа в ров, не встречая здесь живого сопротивления, а так же чтобы облегчить производство вылазок из крепости, которые, без наличия такой площадки, должны были, поднимаясь со дна рва сразу на гласис, подвергаться неприятельскому нападению.

Себастьян Ле Претр де Вобан (1633-1707) является одним из крупнейших военных инженеров. Он был главным военным инженером французской армии при Людовике XIV, принимал непосредственное участие в 140 сражениях, руководил осадными работами против 58 укрепленных городов, построил свыше 33 новых крепостей и усовершенствовал до 300 старых крепостей.

Вобан считался во Франции истинным «отцом постепенной атаки». Основная идея постепенной атаки была в том, чтобы подаваться вперёд медленно, но верно, с наименьшими потерями. Вобан сначала уничтожал огонь крепостной артиллерии, затем продвигал вперёд пехоту при помощи прикрывающих её подступов и длинных окопов, траншей названных им «параллелями».

В 1677 году Вобан был назначен руководителем всех инженерных работ Франции.

За пять лет разработал систему укреплений границ и окружил королевство кольцом крепостей. Вобан совершенствовал бастионные системы укреплений и в принципе не оставил определенной системы. Его преемники, рассмотрев крепости, построенные и исправленные им, вывели общие начала расположения фронтов крепости. Так преемникам удалось составить три системы Вобана. Первая получила название простой, а две другие получили название первой и второй усиленных систем.

Первая и вторая усиленные системы

Во второй усиленной системе было не много отличий от первой. Допустим, куртина между тур-бастионами имела не прямую форму, а приняла бастионное начертание, под ее фланками находились казематы (рис. 11). Равелин стали делать ещё более выступающей вперёд, а внутри располагался земляной редюит в виде люнета (открытое с тыла полевое или долговременное укрепление, состоявшее не менее чем из трех фасов).

В первой и второй усиленных системах прикрытый путь был устроен, как в простой системе.