Основание под фундамент

Строительная классификация грунтов. Виды грунтов.

Строительная классификация грунтов. Виды грунтов.

Строительная классификация грунтов. Виды грунтов.

Целью инженерно-геологических работ при строительстве является определение особенностей и свойств используемых грунтов под основание будущего здания или сооружения. Для упрощения данных работ составлена строительная классификация грунтов. Каковы основные виды грунтов и их строительные свойства?

Строительная классификация грунтов и виды грунтов

Грунты разнообразны по своему составу, структуре и характеру залегания. Строительная классификация грунтов и виды грунтов определяются согласно СНиП II-15-74 ч.2.

1. Скальные грунты

Скальные – грунты с жесткими структурными связями залегают в виде сплошного массива или в виде трещиноватого слоя. К ним относятся магматические (граниты, диориты и др.), метаморфические (гнейсы, кварциты, сланцы и др.), осадочные сцементированные (песчаники, конгломераты и др.) и искусственные.

Они водоустойчивы, несжимаемы, имеют значительную прочность на сжатие и не промерзают и при отсутствии трещин и пустот являются наиболее прочными и надежными основаниями. Трещиноватые слои скальных грунтов менее прочны.

Скальные грунты разделяют по пределу прочности, растворимости, размягчаемости и засоленности.

2. Нескальные грунты

Нескальные грунты – это осадочные породы без жестких структурных связей. По крупности частиц и их содержанию делят на крупнообломочные, песчаные, пылевато-глинистые, биогенные и почвы. Характерной особенностью этих грунтов является их раздробленность и дисперсность, отличающие их от скальных весьма прочных пород.

2.1. Крупнообломочные грунты

Крупнообломочные – несвязные обломки скальных пород с преобладанием обломков размером более 2 мм (свыше 50%). По гранулометрическому составу крупнообломочные грунты подразделяют на: валунный d>200 мм (при преобладании неокатанных частиц – глыбовый), галечниковый d>10 мм (при неокатанных гранях – щебенистый) и гравийный d>2 мм (при неокатанных гранях – дресвяный). К ним можно отнести гравий, щебень, гальку, дресву.

Эти грунты являются хорошим основанием, если под ними расположен плотный слой. Они сжимаются незначительно и являются надежными основаниями.

При наличии более 40% песчаного заполнителя или более 30% пылевато-глинистого от общей массы учитывается только мелкая составляющая грунта, так как именно она будет определять несущую способность.

Крупнообломочный грунт может быть пучинистым, если мелкая составляющая — пылеватый песок или глина.

2.2. Песчаные грунты

Чем крупнее и чище пески, тем большую нагрузку может выдержать слой основания из него. Сжимаемость плотного песка невелика, но скорость уплотнения под нагрузкой значительна, поэтому осадка сооружений на таких основаниях быстро прекращается. Пески не обладают свойством пластичности.

Гравелистые, крупные и средней крупности пески значительно уплотняются под нагрузкой, незначительно промерзают.

Тип крупнообломочных и песчаных грунтов устанавливается по гранулометрическому составу, разновидность – по степени влажности.

2.3. Пылевато-глинистые грунты

2.3.1. Глинистые грунты

Глинистые – связные грунты, состоящие из частиц крупностью менее 0,005 мм, имеющих в основном чешуйчатую форму, с небольшой примесью мелких песчаных частиц. В отличие от песков глины имеют тонкие капилляры и большую удельную поверхность соприкосновения между частицами. Так как поры глинистых грунтов в большинстве случаев заполнены водой, то при промерзании глины происходит ее пучение.

Глинистые грунты делятся в зависимости от числа пластичности на глины (с содержанием глинистых частиц более 30%), суглинки (10. 30%) и супеси (З. 10%).

Несущая способность глинистых оснований зависит от влажности, которая определяет консистенцию глинистых грунтов. Сухая глина может выдерживать довольно большую нагрузку.

Тип глинистого грунта зависит от числа пластичности, разновидность – от показателя текучести.

2.3.2. Лёссовые и лёссовидные грунты

2.3.3. Плывуны

Плывуны – это грунты, которые при вскрытии приходят в движение подобно вязко-текучему телу, образуются мелкозернистыми пылеватыми песками с илистыми и глинистыми примесями, насыщенными водой. При разжижении становятся сильно подвижными, фактически, превращаются в жидкообразное состояние.

Они малопригодны в качестве естественных оснований.

2.4. Биогенные грунты

2.5. Почвы

Почвы – это природные образования, слагающие поверхностный слой земной коры и обладающие плодородием.

2.6. Насыпные грунты

Насыпные – образовавшиеся искусственно при засыпке оврагов, прудов, мест свалки и т.п. или грунты природного происхождения с нарушенной структурой в результате перемещения грунта. Свойства таких грунтов очень различны и зависят от многих факторов (вид исходного материала, степень уплотнения, однородность и т. д.). Обладают свойством неравномерной сжимаемости, и в большинстве случаев их нельзя использовать в качестве естественных оснований под здания. Насыпные грунты весьма неоднородны; кроме того, различные органические и неорганические материалы существенно ухудшают его механические свойства. Даже при отсутствии органических примесей, в некоторых случаях, они остаются слабыми на протяжении многих десятилетий.

В качестве основания для зданий и сооружений насыпной грунт рассматривается в каждом отдельном случае в зависимости от характера грунта и возраста насыпи. Например, слежавшиеся более трёх лет, особенно пески, могут служить основанием под фундамент небольших строений, при условии, что в нем отсутствуют растительные останки и бытовой мусор.

Вы смотрели: Строительная классификация грунтов. Виды грунтов.

Поделиться ссылкой в социальных сетях

Грунты, типы грунтов при строительстве.

|

Фундаментом называется конструкция подземной части здания,через которую передаются нагрузки (вес) от вышележащих конструкций (стен, перекрытий и др. — собственный вес) и от людей, оборудования, мебели (так называемую полезную нагрузку — на основание, т. е. на грунт. Основания зданий бывают двух видов — естественные и искусственные.

Естественным основанием считается грунт, залегающий под фундаментом и имеющий несущую способность, обеспечивающую устойчивость здания и допустимые по величине и равномерности нормативные осадки. Всякий грунт, способный по своим свойствам служить естественным основанием для возведения на нем необходимого сооружения, называется материком.

Искусственным называется грунт, который не обладает достаточной несущей способностью и который требуется искусственно упрочнять (трамбованием, уменьшением его влажности и плывучести, химическими добавками) или заменять.

Конструкции фундаментов всегда зависят от характера основания. В большинстве случаев для загородных одно-трехэтажных жилых домов-коттеджей достаточно несущей способности естественного основания.

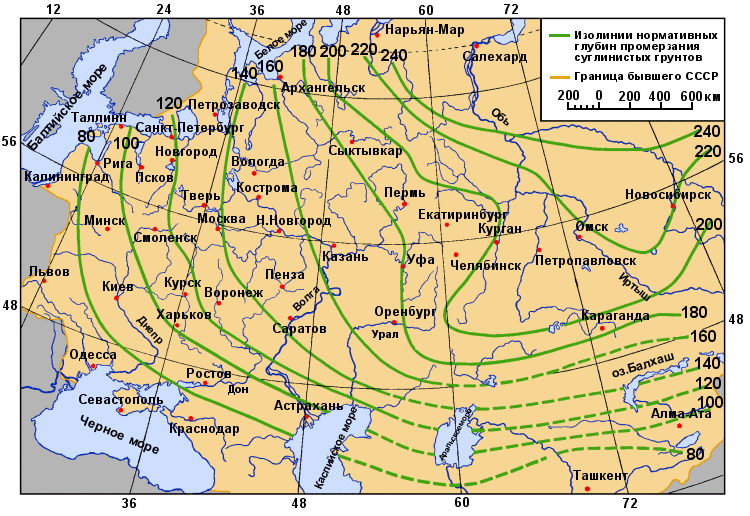

Карта сезонного промерзания грунтов. (в см.)

Для прочности и долговечности дома, предохранения его от сверхнормативных просадок и перекосов, важно определить, на какую глубину надо закладывать фундаменты. Вопреки широко бытующему мнению далеко не всегда фундаменты должны быть массивными и глубокими, а следовательно, более трудоемкими и дорогими. Во многом это зависит от вида грунта.

Наибольшую опасность для дома представляет весеннее вспучивание грунта: имеющиеся в почве пустоты и поры заполняются водой, которая зимой замерзает, а образовавшийся лед, увеличиваясь в объеме, при оттаивании верхних слоев земли выжимает фундамент наверх, что приводит к неравномерным осадкам, перекосам, разрушениям дома.

Повышенная влажность в сочетании с минусовой температурой грунта и является причиной его промерзания. А поскольку, превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме приблизительно на 10%, возникает подъем (пучение) слоев почвы в пределах глубины промерзания. Грунт стремится вытолкнуть фундамент из земли в зимний период и, наоборот, “затягивает” при таянии льда весной. Причем это происходит неравномерно по периметру фундамента и может повлечь за собой его деформацию и даже появление трещин, а те — разрушение. Силы вспучивания способны приподнять почти любой коттедж, правда в разных местах участка с разной интенсивностью (около 120 кН на 1 м2). Обуздать их можно только грамотным исполнением фундамента.

Общеизвестна конструкция фундамента высотой ниже уровня промерзания. В этом случае его нижняя плоскость (подошва) опирается на слои никогда не промерзающего грунта. Но опыт многолетних наблюдений показал, что такая конструкция эффективна лишь при нагрузке свыше 120 кН на 1 пог. м ленточного фундамента, то есть для довольно тяжелых кирпичных и каменных 2-3-этажных строений. При легких стенах из бруса, обшиваемого деревянного каркаса, вспененного бетона нагрузка составляет лишь 40-100 кН/пог. м. А значит, силы прилегающих слоев грунта, действующие на фундамент при пучении, могут все равно вызвать его деформацию, но уже за счет сил трения. Кроме того, в случае нетяжелых домов несущая способность глубокого фундамента зачастую используется лишь на 10-20%, то есть 80-90% материалов и средств, вкладываемых в работы нулевого цикла, расходуются впустую.

Все типы грунтов принято разделять на две большие группы:

К пучинистым относят глинистый, песчаный пылеватый и мелкий, а также крупнообломочные, содержание глинистого заполнителя в котором превышает 15%. Песчаный пылеватый грунт с высокой влажностью называют плывуном и не используют в качестве основания из-за его низкой несущей способности. Крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средние, не содержащие глинистых фракций, считаются непучинистыми при любом уровне грунтовых вод (УВГ). В случае строительства на пучинистом грунте всегда руководствуются нормативной (расчетной) глубиной промерзания.

Грунты оснований зданий и сооружений подразделяют на четыре основные группы: скальные, крупнообломочные, песчаные и глинистые.

Скальные грунты — извержённые, метаморфические и осалочные породы с жёсткими связями между зёрнами (спаянные и сцементированные), залегающие ввиде сплошного или трещиноватого массива. Если грунты скальные, то они прочны, не сжимаются, водоустойчивы и морозостойки (если они без трещин и пустот), не размываются и, следовательно, не вспучиваются. На них можно закладывать фундамент — цоколь — непосредственно по выровненной поверхности. Такие грунты под коттеджи встречаются очень редко.

Крупнообломочные грунты — несцементированные грунты, содержащие более 50% по массе обломков кристалических и осадочных пород с частицами размерами более 2 мм (щебень, галька, гравий, валуны). Они являются хорошим основанием, если они лежат плотным слоем, и не подвержены размыванию:

Песчаные грунты — сыпучие в сухом состоянии грунты, содержащие менее 50% по массе частиц крупнее 2мм и не обладающие свойством пластичности, в основном состоят из частиц крупностью от 0,05 до 2 мм и различаются на гравелистые, крупные, средней крупности и пылеватые. Чем крупнее и чище песок, тем большую нагрузку он может нести и при достаточной мощности и равномерной плотности слоя представляет хорошее основание для зданий.

Крупнообломочные и песчаные грунты (кроме пылеватых с крупностью частиц от 0,05 мм) имеют хорошую, большую водопроницаемость и поэтому не выпучиваются при замерзании. В связи с этим независимо от уровня зимнего стояния грунтовых вод и глубины промерзания фундаменты при непучинистых песчаных и крупнообломочных грунтах следует закладывать на небольшую глубину, но не менее 0,5 м от поверхности спланированной земли. При определении уровня стояния грунтовых вод следует учитывать, что летом и весной он значительно повышается, а зимой понижается.

Глинистые грунты — связаные пластичные грунты (в основном смесь песка и глины) содержат очень мелкие частицы (меньше 0,005 мм), имеющие в большинстве чешуйчатую форму и тонкие многочисленные капилляры, которые легко всасывают воду. В большинстве случаев глинистые грунты легко увлажняются и разжижаются, при промерзании происходит увеличение их объема — пучение. Глина в сухом состоянии твердая в кусках, во влажном – вязкая, пластичная, липкая, мажется. При растирании между пальцами песчаных частиц не чувствуется, комочки раздавливаются очень трудно, песчинок не видно.При скатывании в сыром состоянии образуется в длинный шнур диаметром менее 0,5 мм; а при сдавливании шарик превращается в лепешку, не трескаясь по краям; при резке ножом в сыром состоянии имеет гладкую поверхность, на которой не видно песчинок.

Пылевато-песчаные грунты с примесью очень мелких глинистых частиц, разжиженные водой, называют плывунами. Они не пригодны для использования в качестве естественного основания, так как имеют большую подвижность и очень низкую несущую способность.

Суглинком называется грунт, при наличии в смеси от 10 до 30% глинистых частиц, комья и куски в сухом состоянии менее тверды, при ударе рассыпаются на мелкие куски, во влажном состоянии имеют слабую пластичностьилипкость; при растирании чувствуются песчаные частицы, комочки раздавливаются легче, ясно видны песчинки на фоне тонкого порошка; при скатывании в сыром состоянии длинного шнура не получается, он рвется; шар, скатанный в сыром состоянии, при сдавливании образует лепешку с трещинами по краям.

Супесью называется грунт, при наличии от 3 до 10% глинистых частиц. Супесь – в сухом состоянии комья легко рассыпаются и крошатся от удара, непластична, преобладают песчаные частицы, комочки раздавливаются без удара, почти не скатываются в шнур; шар, скатанный в сыром состоянии, при легком давлении рассыпается.

В таких грунтах глубину заложения фундаментов определяют исходя из глубины промерзания грунта и уровня стояния грунтовых вод в период замерзания. При низком уровне стояния грунтовых вод (ниже глубины промерзания на 2 м и более) почва имеет малую влажность и глубину заложения фундаментов можно устраивать близко от поверхности земли, но не менее 0,5 м.

Если расстояние от спланированной поверхности земли до уровня грунтовых вод меньше глубины промерзания, то подошву фундамента следует закладывать на глубину промерзания или даже на 0,1 м глубже. Глубину заложения фундаментов внутренних стен, колонн и перегородок в регулярно отапливаемых зданиях (с температурой помещений не ниже +10°С) можно принимать равной 0,5 м, независимо от глубины промерзания грунтов.

Расчетную глубину промерзания под фундаменты наружных стен регулярно отапливаемых зданий уменьшают по сравнению с ее нормативным значением: на 30% — при полах на грунте; на 20% — при полах на лагах по кирпичным столбикам и на 10% — при полах на балках.

Так что не экономьте копейки, проверьте грунты. Как правило, отбор грунта осуществляется с помощью ручного зонда в шурфах глубиной до 5 м для малоэтажного деревянного дома и до 7-10 м — для кирпичного или каменного. Шурфов требуется не менее четырех (в первую очередь по углам будущего строения).