Геодезические работы при постройке автомобильных дорог

Ежедневно по дорогам и магистралям проносится множество машин. Это создаёт огромные нагрузки на землю. Поэтому постройка шоссе, которое позволит благополучно передвигаться любому автомобилю и выдержит даже тяжеленный грузовик, — дело довольно непростое. Строительство автомобильных дорог, в частности, требует большого объёма работ подготовительных. И основными в этой подготовке являются геодезические разбивочные работы.

Соответствие проекту очень важно при постройке любого сооружения. И дороги не являются исключением. Соответственно инструкциям, производители работ и мастера могут приступать к работе исключительно после того, как основные разбивочные работы будут геодезистами закончены и оформлены специальным актом. Этот акт — основной документ, разрешающий проведение строительно-монтажных работ.

Этапы разбивочных работ

До начала разбивочных работ геодезисты обязаны внимательно ознакомиться со всеми проектными материалами и другими документами, в которых содержатся исходные данные для последующей разбивки. На их основе, а также с учётом информации из проекта организации строительства, составляются разбивочные схемы и чертежи, а заодно и календарный план проведения геодезических работ.

Линейные участки измеряют рулетками или же дальномерами и в прямом, и в обратном направлениях. Предельная относительная погрешность при этом — от 1:1000 до 1:2000. Дальше идёт вынос в натуру всех углов поворота дороги. Эта работа выполняется при помощи прибора, который называется тахеометр. Через каждые 100 метров закрепляется пикет — обыкновенный столб, на котором указывают расстояние до оси строящейся автомобильной трассы.

Кроме пикетов обозначают по оси трассы и другие характерные точки. Например, пересечения с другими дорогами, линиями электропередачи и связи, перегибы поверхности земли и урезы воды, начало и конец криволинейных участков.

На поворотах дорога являет собой кривую. Для того, чтобы определить положение такого участка на местности, нужно определить угол поворота и его радиус. Закрепляются при этом точки начала проектной кривой и конца закругления. Разбивку кривых рассчитывают несколькими методами, в зависимости от метода, любую кривую закрепляют через каждые 20-25 метров. Выбор шага зависит во многом как от угла поворота, так и от радиуса закругления. Рассчитывают и разбивают повороты определённым образом для того, чтобы центробежная сила, которая будет действовать на транспортное средство при переходе на кривую часть дороги с прямой или наоборот, не изменяла своё значение резко и внезапно.

Построение геодезической разбивочной основы

Первым шагом при строительстве автомобильной дороги обычно становится вынос временных реперов и их закрепление. Это облегчает и ускоряет работу по перенесению трассы на местность с карты. Трассой дороги в этом случае называется её продольная осевая линия.

После того, как работы по выноске оси строящейся дороги на местность выполнены, определяют условные отметки на временных реперах. Такой репер представляет собой, как правило, деревянный столб, вкопанный в землю, с металлическим штырем, забитым в него.

Для выполнения необходимых земляных работ производят, кроме пикетажа и детальной разбивки кривых, ещё и детальную разбивку самого земляного полотна. Эти работы состоят в обозначении в плане и по высоте на местности всех характерных точек, присущих поперечному профилю земляного полотна. К таковым относятся ось, бровки, подошвы насыпей, кюветы и так далее. Чтобы транспорт двигался плавно и безопасно, корректируют и разбивают кривые также и в вертикальной плоскости будущей дороги.

Контроль на всех этапах

Высотные отметки контролируют при укладке каждого слоя насыпи. Верх основания должен иметь правильный профиль уклонов — как поперечных, так и продольных. Допустимые отклонения при возведении дорожного полотна не должны превышать 1 сантиметр. Ведь при браке добиться впоследствии проектных отметок, даже корректируя их при прокладке дорожного покрытия, практически невозможно.

Все измерения заносятся ежедневно в специальные геодезические журналы. Заказчик получает эти журналы вместе с остальной исполнительной документацией после завершения строительства. Собранные данные впоследствии могут понадобиться при ремонте или реконструкции дороги.

РАЗБИВКА ПИКЕТАЖА ПО ТРАССЕ. ПИКЕТАЖНЫЙ ЖУРНАЛ

Шсле завершения работ по трассированию участка автомобильной дороги, измерения углов поворота трассы и назначения радиусов закруглений приступают к разбивке пикетажа по трассе с расчетом и разбивкой на местности горизонтальных кривых.

Пикетаж обычно разбивают с использованием землемерной стальной 20-метровой ленты типа ЛЗ. Допустимая точность измерения длин линий по трассе автомобильных дорог нормируется 1:1000, а в трудных условиях пересеченной и горной местности — 1:500. К трассам мостовых переходов предъявляют более жесткие требования. Там допустимая точность измерения длин линий по трассе нормирована равной 1:2000.

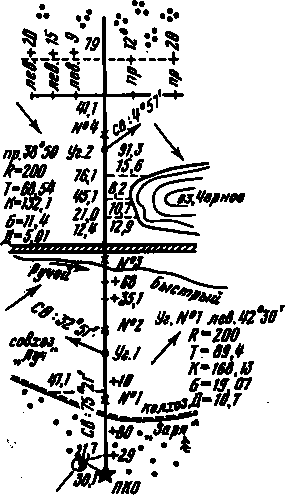

Результаты измерений заносят в специальный пикетажный журнал, изготовленный из миллиметровой бумаги, вдоль середины каждой страницы которого проведена красная линия, изображающая условную выпрямленную ось трассы. Повороты трассы отмечанэт стрелками с надписями величин элементов закруглений. На трассе в пикетажном журнале

|

также показывают пикеты и их номера, плюсовые точки, номера и пикетажное положение вершин углов, притрассо-вые реперы. Кроме того, отмечают: границы угодий, ручьи, реки, овраги, болота, железные и автомобильные дороги, пересекаемые коммуникации, здания и сооружения и другие отдельные строения и объекты и т. д. Стрелками показывают направление поверхностного стока (рис. 25.11).

| Реп.НЧ |

| Р и с. 25.11. Образец оформления пикетажного журнала |

Трассу обычно разбивают на участки длиной по 100 м, называемые пикетами. В практике изысканий автомобильных дорог встречаются отдельные пикеты длиной, несколько отличной от 100 м. Такие пикеты называют рублеными. Кроме того, при разбивке пикетажа сторожками обозначают еще и плюсовые точки, которыми отмечают характерные точки местности: места перегибов земной поверхности по

оси трассы, не совпадающие с положением пикетов; границы угодий (пащни, выгоны, леса, луга, болота); бровки дорог; урезы воды; места пересечений коммуникаций (нефтепродуктопроводы, водоводы, линии связи, ЛЭП и т. д.); вершины углов; главные точки трассы (начала и конца переходных и круговых кривых, середины кривых).

Пикеты на местности обозначают вбитыми вровень с землей надежными колышками — точками и забиваемыми в 15—20 см от точек сторожками — кольями высотой 50—60 см, на лицевой стороне которых, обращенных в сторону начала трассы, надписывают соответствующие номера пикетов (например, ПК 21). Плюсовые точки, как правило, обозначают только сторожками, на которых делают надписи (например, + 43,5), обозначающие расстояния в метрах от ближайшего меньшего пикета. Главные точки трассы обозначают на местности также, как и пикеты сторожками и точками. На сторожках делают соответствующие надписи (например, НК ПК 93+18,7$). Урезы воды обозначают надежными кольями, вбитыми вровень с поверхностью воды и сторожками с соответствующими надписями (например, Ур.в. 12.03.99 г. ПК 124+51.3).

При разбивке пикетажа методом прямоугольных координат ведут съемку притрассовой полосы шириной по 100 м в обе стороны от трассы, в масштабе 1:2000. При этом объекты, попадающие в пределы ожидаемой полосы постоянного отвода автомобильной дороги, снимают инструментально, а за пределами полосы отвода — глазомерно.

c 9 до 18 по рабочим дням: +8 (495) 410-22-37

К разбивке пикетажа приступают после закрепления трассы знаками и в необходимых случаях створными вехами.

Пикет — это колышек, которым отмечают точку трассы.

Пикетаж разбивают обычно при помощи стальной ленты со шпильками. Горизонтальное проложение расстояния между соседними пикетами обычно равно 100 м за пределами застроенной части территории, а в городах и на территории промышленных предприятий — 40 или 50 м. Вообще же это расстояние принимают в зависимости от того, насколько подробно необходимо изучить рельеф по трассе и изобразить его на продольном профиле трассы.

В задачу пикетажиста входит:

Нумерацию пикетных точек начинают в начальной точке трассы с нуля и продолжают ее до конца трассы. Каждая пикетная точка обозначается двумя колышками: «точкой» и «сторожком». В точке вровень с землей забивают колышек длиной 10—12 см и ставят на него рейку при нивелировании; рядом с точкой забивают сторожок — кол высотой 20—25 см; он забивается на 7з высоты и служит для отыскания «точки». На сторожке подписывают карандашом номер пикета.

Промежуточные точки, подлежащие нивелированию для дополнительной характеристики1 рельефа местности, обозначают только сторожками, на каждом из которых подписывают номер предыдущего пикета плюс расстояние в метрах от него до данной точки, например ПК 26+43. Поэтому эти точки называют плюсовыми.

На поперечниках точки обозначают только сторожками и подписывают на них номер поперечника и расстояние от трассы, сопровождаемое указанием, в какую сторону от трассы расположена данная точка, например «Попер. 17+право 20 м».

Если трасса проходит по поверхности, покрытой бетоном, асфальтом или камнем, то пикеты и другие точки обозначают краской или мелом с дополнительными пометками на ближайшем заборе, строениях и т. д. для облегчения отыскания точек при нивелировании.

Применяется также беспикетажное трассирование, причем отметки характерных точек трассы определяют обычно с помощью тахеометра, расстояние между точками определяют дальномером. В трудных природных условиях этот способ может иметь преимущества, хотя в каждом случае, очевидно, требуется подтверждение проектантов и строителей сооружения о возможности использования ими продольного профиля без пикетажа, т. е. с неравномерно расположенными вдоль трассы точками с известными отметками. Необходимая частота поперечников зависит от сложности форм рельефа в поперечном направлении к трассе, так как поперечники разбивают и нивелируют для освещения форм рельефа вправо и влево от трассы, в пределах принятой для данного сооружения ширины полосы съемки местности вдоль трассы. Ширина полосы съемки и длины поперечников на дорожных трассах обычно не менее 40 м (по 20 м в каждую сторону от трассы). Поперечники чаще всего располагаются перпендикулярно к трассе и разбивают либо эккером, либо теодолитом с применением стальной ленты и рулетки для измерения расстояний между нивелируемыми точками поперечника. Число последних должно обеспечивать возможность подсчета объема земляных и скальных работ при проектировании и возведении сооружения.

Чтобы выполнить геодезические работы по трассе в общепринятой системе координат и высот, трассу привязывают к пунктам геодезической опорной сети по меньшей мере в начале и конце трассы. Для контроля привязывают также и другие точки трассы. Например, трассы железных дорог привязывают не реже чем через каждые 50 км, если опорные пункты удалены от трассы на 3—10 км, и через 25 км, если пункты отстоят от нее на расстоянии до 3 км. После привязки трассы вычисляют координаты ее точек, пользуясь линейными и угловыми измерениями по трассе, позволяющими рассматривать трассу как теодолитный ход.

К нивелированию приступают после разбивки пикетажа хотя бы на части трассы, причем нйвелировщику передают пикетажный журнал, без которого нельзя начинать нивелирование. При техническом нивелировании по пикетажу различают два вида точек — связующие и промежуточные. Связующими являются задние и передние точки на каждой станции, а промежуточными — остальные. Связующими точками всегда бывают также реперы и икс-точки, выбираемые при нивелировании крутых склонов, когда в качестве связующих не могут быть использованы пикеты и плюсовые точки.