17.2 Параметры строительных потоков

Для графического описания поточной организации работ чаще всего используют циклограммы, а также линейные и сетевые графики.

Исходя из определения, ритм потока вычисляется (устанавm1Вается) для конкретного процесса (исполнителя) на каждой захватке.

Из соображений практической целесообразности ритмы потоков следует принимать кратными полусмене (0,5; 1; 1,5 и т.д.), чтобы переходы бригад с захватки на захватку приходились на начало или середину смены.

Технологические перерывы между работами смежных процессов на захватках обычно рассматриваются как резервные зоны ведущих в паре процессов и по физическому смыслу соответствуют простою фронтов работ.

— перерывы, обусловленные технологически необходимым временем между окончанием и началом работ смежных процессов на захватках (например, время для набора прочности бетоном монолитной конструкции перед ее распалубкой);

— перерывы, обусловленные технологически необходимым пространственным разрывом между работами смежных процессов (например, по условиям техники безопасности работы каких-то смежных процессов можно вести с пространственным разрывом между ними в одну захватку).

По физическому смыслу технологические перерывы первого вида соответствуют понятию «ожидание» в сетевом графике.

Наличие и величина периода установившегося потока зависят от соотношения числа процессов и захваток, на которых организовано выполнение работ. Вместе с тем чем длительнее период установившегося потока, тем выше эффективность использования привлекаемых ресурсов. Поэтому при проектировании поточной организации работ следует стремиться к тому, чтобы число захваток было больше числа процессов (m>n+1 ), что гарантирует наличие периода установившегося потока.

Для строительного потока с одинаковыми ритмами для всех процессов (см. рис. 17.2) продолжительность периода свертывания потока

Для строительного потока, завершающий процесс которого имеет одинаковые ритмы на всех захватках (см. рис. 17.2), продолжительность периода выпуска готовой продукции

Для строительного потока с одинаковыми ритмами составляющих его процессов на всех захватках (см. рис. 17.2), продолжительность развития

Для строительного потока с одинаковыми ритмами, составляющих его процессов на всех захватках, и технологическими перерывами между некоторыми из них продолжительность развития

T= K(m+n-1)+∑tтехн. + ∑tорг.= t(m+n-1)+∑tтехн. + ∑tорг.

Организация, управление и планирование в строительстве

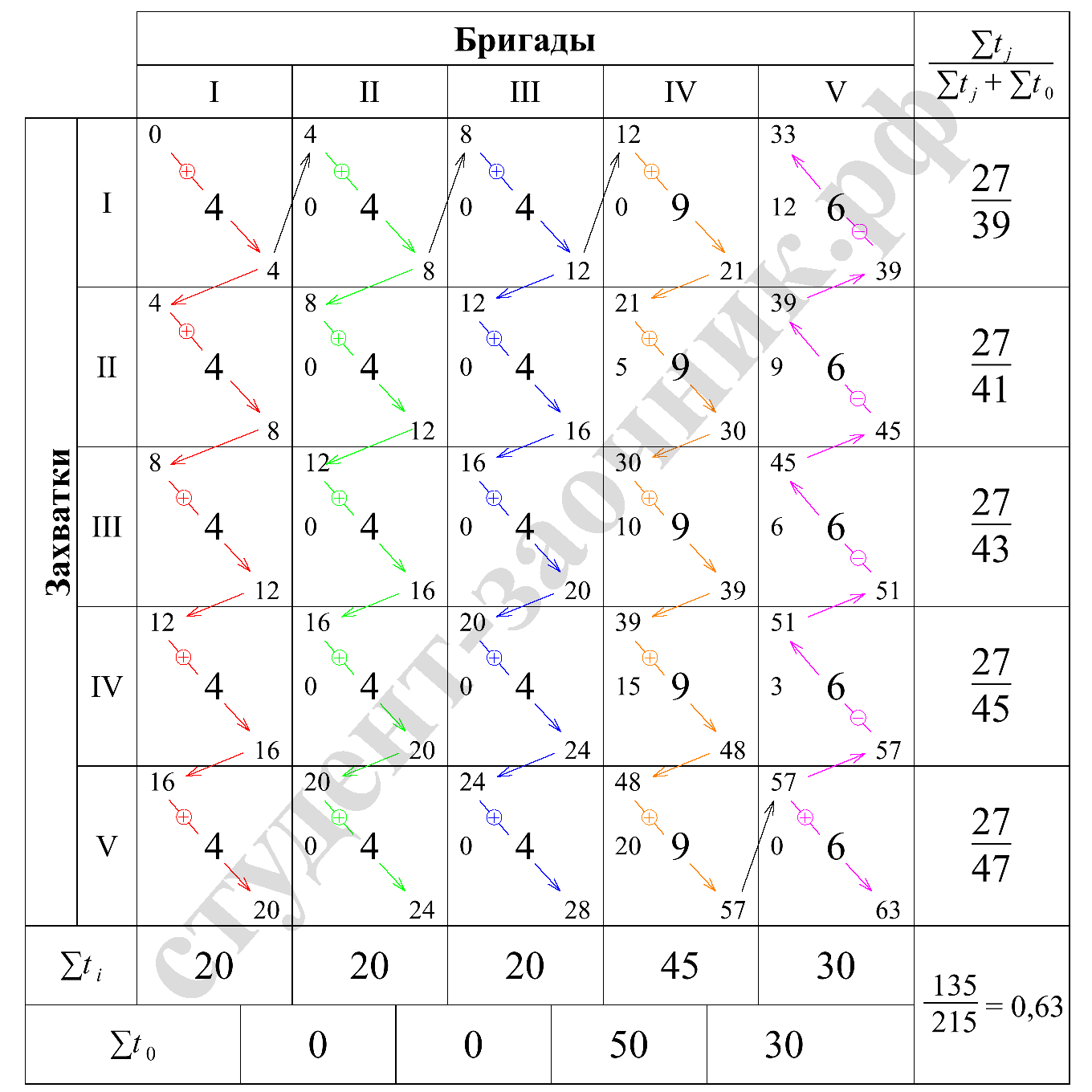

Расчет разноритмичного потока с использованием матрицы

В исходных данных к заданию указаны ритмы частных потоков. Ритм частных потоков – это ритм работы бригады – продолжительность работы на одной захватке.

Исходные данные к расчету разноритмичного потока

Заполняем клетки матрицы продолжительностями работ учитывая, что у каждой бригады на всех захватках ритм работы одинаков.

Рис. 1 Расчет параметров разноритмичного потока с помощью матрицы

Определяем ∑ti суммируя продолжительность работ бригады на каждой захватке.

Продолжительность работ на всех захватках:

I бригады ∑ti = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 дней;

II бригады ∑ti = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 дней;

III бригады ∑ti = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 дней;

IV бригады ∑ti = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 45 дней;

V бригады ∑ti = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30 дней.

Полученные значения ∑ti записываем в предпоследнюю строку матрицы.

Определяем ∑tj суммируя продолжительность работ всех бригад на отдельной захватке. Для разноритмичного потока ∑tj на каждой захватке будет одинаковой. В нашем примере ∑tj = 4 + 4 + 4 + 9 + 6 = 27 дней. Полученные значения ∑tj записываем в соответствующую строку правого столбца матрицы над чертой.

Заполняем время начала и окончания работ на захватке. Заполнение начинаем с первой клетки (пересечение первой строки и первого столбца) матрицы. Для этого в левый верхний угол первой клетки матрицы заносим время начала работ, для I бригады на I захватке – это 0. В правый нижний угол первой клетки матрицы заносим время окончания работ бригады на захватке суммируя время начала работ на захватке и продолжительность работ, для I бригады на I захватке – это 0 + 4 = 4 дня.

Переходим к второй клетке (пересечение второй строки и первого столбца) матрицы заполняя ее левый верхний угол. Временем началом работы на II захватке считается время окончания работ на I захватке, следовательно, значение из правого нижнего угла первой клетки матрицы переносится в левый верхний угол второй клетки матрицы. Заполняем правый нижний угол второй клетки матрицы суммируя время начала работы и продолжительность работ, для I бригады на II захватке – это 4 + 4 = 8 дней. Аналогичным образом поступаем для всех остальных захваток I бригады.

Расчет времени начала и окончания работ на захватках для других бригад ведут в зависимости от продолжительности работ. Если продолжительность работы последующей бригады больше или равна предыдущей, то заполнение столбца матрицы проводят сверху вниз, если меньше, то снизу верх. В нашем примере продолжительность работ I и II бригады равны (20 = 20), следовательно, временем начала работы II бригады на I захватке, будет время окончания работ I бригады на I захватке, значение из правого нижнего угла первой клетки матрицы переносим в левый верхний угол клетки находящейся на пересечении первой строки и второго столбца матрицы. Дальнейшее заполнение значений до четвертого столбца включительно подобно первому столбцу матрицы. Продолжительность работ IV бригады больше продолжительности работ V бригады (45 > 30), следовательно, заполнение пятого столбца матрицы проводим снизу вверх. Время начала работ V бригады на V захватке будет время окончания работ IV бригады на V захватке, записываем это значение в левый верхний угол клетки находящейся на пересечении пятой строки и пятого столбца матрицы. Это значение также является временем окончания работ V бригады на IV захватке, поэтому переносим его в правый нижний угол вышележащей клетки матрицы. Расчет времени начала и окончания работ проводим в обратном порядке вычитая из времени окончания работ продолжительность работ (направление заполнения значений указанно на рис. 1 фиолетовыми стрелками).

После заполнения всех значений времени начала и окончания работ на каждой захватке приступаем к определению значений t0 – продолжительности перерывов в работе смежных бригад на захватках. Величина простоя определяется, как разность времени начала работ последующей бригады и временем окончания работ предыдущей бригады на данной захватке. В нашем примере продолжительность перерывов в работе смежных бригад составляет:

На I захватке для IV и V бригады t0 = 33 – 21 = 12 дней;

На III захватке для III и IV бригады t0 = 30 – 20 = 10 дней;

На IV захватке для IV и V бригады t0 = 51 – 48 = 3 дня.

Далее суммируем продолжительности перерывов в работе у смежных бригад:

— по строкам матрицы определяя общую продолжительность простоя фронта работ на всех захватках. В нашем примере общая продолжительность перерывов между окончанием работ на захватках III бригады и налом работ на захватках IV бригады составляет ∑t0 = 0 + 5 + 10 + 15 + 20 = 50 дней. Полученные значения ∑t0 записываем в нижнюю строку матрицы;

— по столбцам матрицы определяя общую продолжительность простоя фронта работ на отдельной захватке. В нашем примере общая продолжительность перерывов в работе на III захватке составляет ∑t0 = 0 + 0 + 10 + 6 = 16 дней.

Суммируем полученные ранее значения ∑tj и ∑t0 записываем в соответствующую строку правого столбца матрицы под чертой. Определяем С – степень эффективности запроектированных потоков по формуле C = ∑∑tj/(∑∑tj+∑∑t0). В нашем примере С = (27 + 27 + 27 + 27 +27)/(39 + 41 + 43 + 45 + 47) = 135/215 = 0,63

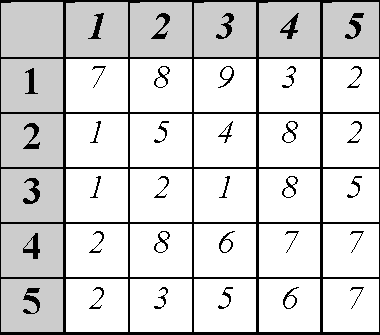

Расчет неритмичного потока с использованием матрицы

Исходные данные к расчету неритмичного потока

Расчет неритмичного потока начинаем с заполнения клеток матрицы продолжительностями работ согласно заданию.

Определяем ∑ti суммируя продолжительность работ бригады на каждой захватке.

Продолжительность работ на всех захватках:

I бригады ∑ti = 7 + 8 + 9 + 3 + 2 = 29 дней;

II бригады ∑ti = 1 + 5 + 4 + 8 + 2 = 20 дней;

III бригады ∑ti = 1 + 2 + 1 + 8 + 5 = 17 дней;

IV бригады ∑ti = 2 + 8 + 6 + 7 + 7 = 30 дней;

V бригады ∑ti = 2 + 3 + 5 + 6 + 7 = 23 дней.

Полученные значения ∑ti записываем в предпоследнюю строку матрицы.

Определяем ∑tj суммируя продолжительность работ всех бригад на отдельной захватке:

I захватка ∑tj = 7 + 1 + 1 + 2 + 2 = 13 дней;

II захватка ∑tj = 8 + 5 + 2 + 8 + 3 = 26 дней;

III захватка ∑tj = 9 + 4 + 1 + 6 + 5 = 25 дней;

IV захватка ∑tj = 3 + 8 + 8 + 7 + 6 = 32 дня;

V захватка ∑tj = 2 + 2 + 5 + 7 + 7 = 23 дня.

Полученные значения ∑tj записываем в соответствующую строку правого столбца матрицы над чертой.

Рис. 2 Расчет параметров неритмичного потока с помощью матрицы

Определяем ∑ti суммируя продолжительность работ бригады на каждой захватке.

Заполняем время начала и окончания работ на захватке. Заполнение начинаем с первой клетки (пересечение первой строки и первого столбца) матрицы. Для этого в левый верхний угол первой клетки матрицы заносим время начала работ, для I бригады на I захватке – это 0. В правый нижний угол первой клетки матрицы заносим время окончания работ бригады на захватке суммируя время начала работ на захватке и продолжительность работ, для I бригады на I захватке – это 0 + 7 = 7 дней. Дальнейшее заполнение значений первого столбца матрицы ведем сверху вниз аналогично заполнению первого столбца матрицы для расчета разноритмичного потока.

Переходим к увязке I и II бригады. Определим места критических сближений для этого находим наибольшую продолжительность выполнения работ на захватках этими бригадами путем суммирования продолжительностей работ. Предположим, что критическое сближение находится на I захватке, тогда продолжительность выполнения работ TI = 7 + 1 + 5 + 4 + 8 + 2 = 27 дней. Аналогично выполняем те же самые операции, предполагая, что критическое сближение находится на II, III, IV, V захватке:

TII = 7 + 8 + 5 + 4 + 8 + 2 = 34 дня;

TIII = 7 + 8 + 9 + 4 + 8 + 2 = 38 дней;

TIV = 7 + 8 + 9 + 3 + 8 + 2 = 37 дней;

TV = 7 + 8 + 9 + 3 + 2 + 2 = 31 день.

Полученные значения записываем в столбец под последней строкой матрицы между столбцами I и II бригады.

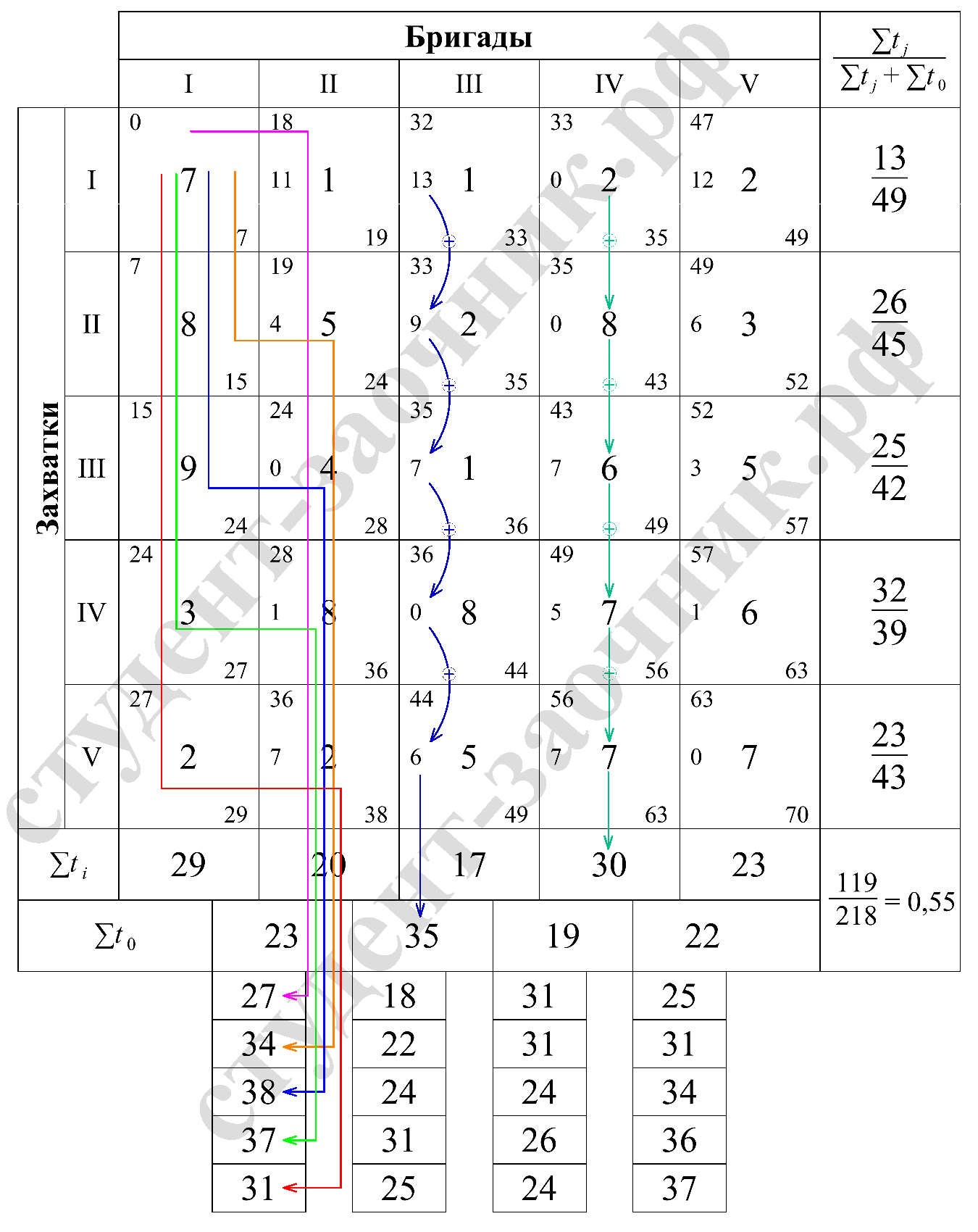

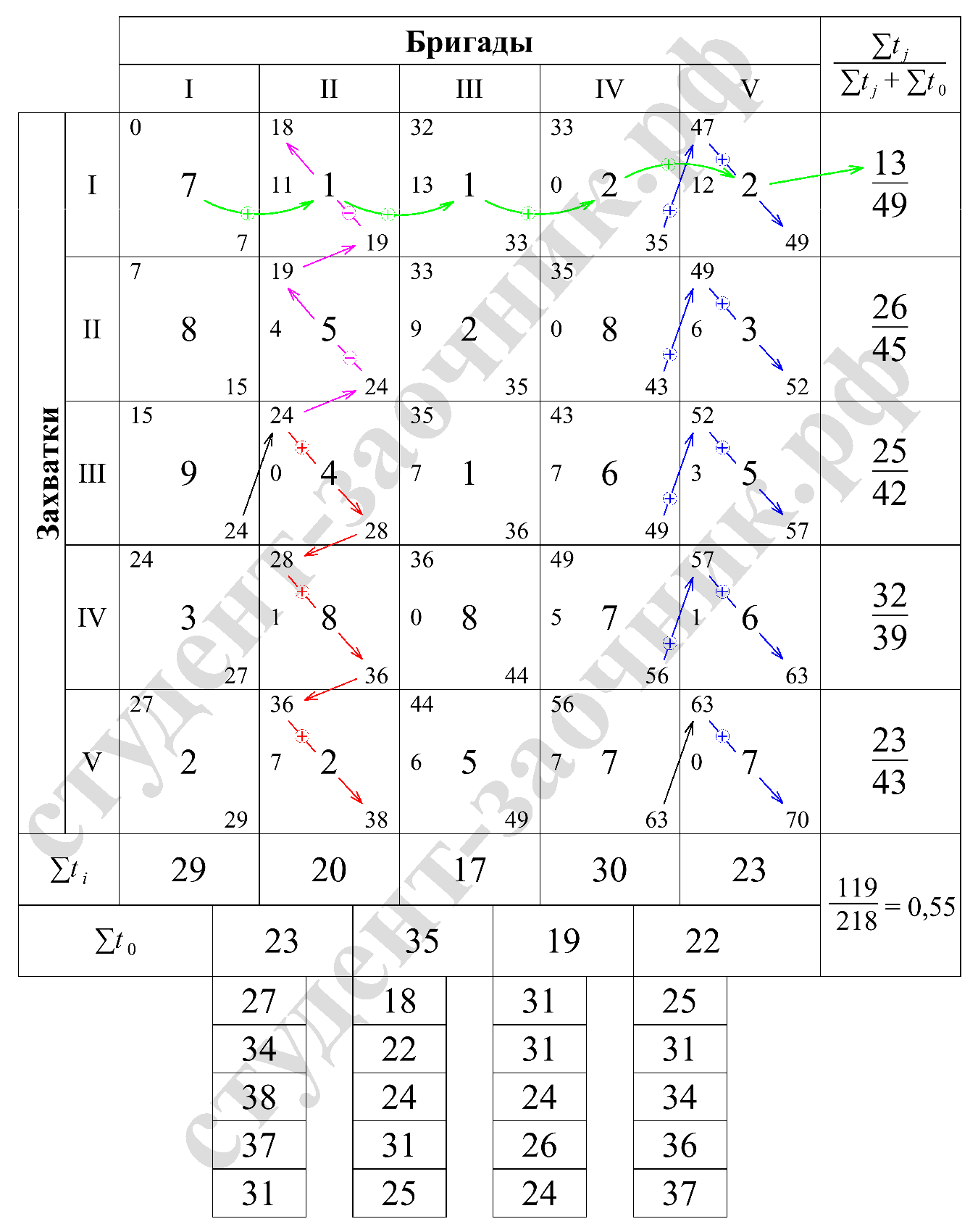

Рис. 3 Расчет параметров неритмичного потока с помощью матрицы

Максимальная продолжительность показывает место критического сближения, в нашем примере это 38, следовательно, III захватка является критической. На этой захватке процесс начинается без задержки, поэтому время окончания выполнения работ I бригады III захватке является временем начала работ II бригады III захватке.

Далее заполнение столбца значениями времени начала и окончания работ на захватках возможно двумя способами:

1) Заполнение столбца матрицы начиная от значения времени начала работ II бригады III захватке проводят сверху вниз до значения окончания работ II бригады V захватке и снизу верх до значения начала работ II бригады I захватке. После этого вычисляются значения продолжительности перерывов в работе смежных бригад на захватках подобно рассмотренному выше расчету разноритмичного потока.

2) Первоначально вычисляются значения продолжительности перерывов в работе смежных бригад на захватках путем вычитания из максимального значения продолжительности выполнения работ значений указанных в столбце под последней строкой матрицы:

I захватка t0 = Tmax – TI = 38 – 27 = 11 дней;

II захватка t0 = Tmax – TII = 38 – 34 = 4 дня;

III захватка t0 = Tmax – TIII = 38 – 38 = 0;

IV захватка t0 = Tmax – TIV = 38 – 37 = 1 день;

V захватка t0 = Tmax – TV = 38 – 31 = 7 дней.

Полученные значения t0 записываем в матрицу, далее вычисляем значения времени начала работ на захватке путем сложения значений времени окончания работ предыдущей бригадой на данной захватке и продолжительностью перерыва. Значения времени окончания работ на захватке определяем аналогично первому столбцу матрицы.

Вычисление остальных параметров потока не отличается от разноритмичного потока, рассмотренного выше.

ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ УВЯЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОТОКОВ

Количественную оценку строительных потоков в пространстве и во времени можно проводить на основе сопоставления их параметров. Параметрами потока называют его основные элементы и характеристики, которыми описывают поток.

К основным параметрам потока относят: ритм, интенсивность, период развертывания и шаг потока.

Ритм потока — продолжительность выполнения одного цикла работ на одной захватке, выраженная в сменах или часах.

Интенсивность (мощность) потока — количество продукции, выпускаемой строительным потоком за единицу времени.

Период развертывания потока (продолжительность технологического цикла) — отрезок времени, в течений которого в объектный или комплексный потоки постепенно включаются все составляющие его частные (специализированные) потоки, выраженный в сменах, часах.

Шаг потока — промежуток времени между двумя смежными частными потоками, по истечении которого на данной захватке начинается выполнение нового цикла работ другой бригадой. Шаг потока обычно принимают равным ритму частных потоков. Это нормально организованный поток, при котором на освободившейся захватке без интервалов выполняется следующий строительный процесс.

Графическое изображение строительных потоков возможно в виде линейного графика (рис. XIV.3, а), на котором выполнение отдельных процессов представлено прямыми горизонтальными линиями, в виде циклограммы (рис. XIV.3, б), где эти процессы представлены в виде наклонных линий.

Основные расчетные формулы ритмичного потока получают исходя из следующих предпосылок: работу на каждой последующей захватке начинают с интервалом, равным шагу потока; на одной захватке может работать только одна бригада (звено) или несколько бригад с одинаковым ритмом; размер каждой захватки остается неизменным для всех видов работ, выполняемых на захватках; после выполнения всего комплекса работ на одной захватке работы на каждой из последующих захваток заканчивают не позднее чем через интервал, равный шагу потока.

Т1 — суммарная продолжительность выполнения бригадами потока всех работ на одной захватке;

τ — период развертывания потока;

t— ритм работы бригады — продолжительность работы бригады на отведенной ей захватке;

ТПр — период выпуска продукции — время, равное продолжительности работ завершающей бригады (частного потока) в специализированном или объектном потоке;

Tз — производственный цикл — время, в течение которого на захватке или участке ведутся работы до момента получения готовой продукции.

Используя данные понятия параметров потока, можно описать их аналитическими зависимостями:

где п — число отдельных процессов, на которое разбивается весь производственный процесс строительства объектов; число бригад, участвующих в потоке; N— число захваток на здании или зданий на комплексе.

При определении продолжительности работ по потоку необходимо также учитывать возникающие технологические и организационные перерывы. t0Рг — организационные перерывы между работами смежных бригад на одной и той же захватке. Организационные перерывы вводятся с целью избежания простоев отдельных бригад в связи с неодинаковой продолжительностью их работы на отдельных захватках или исходя из условий техники безопасности: tтехн — технологические перерывы между работами смежных бригад на одной и той же захватке. Технологические перерывы возникают, когда по технологии работ требуется время, в течение которого протекают технологические процессы, например наращивается прочность конструкций, сушится мокрая штукатурка и др.

С учетом этих перерывов время развертывания потоков равно:

а общая продолжительность потока будет равна:

Число бригад при заданных параметрах Т0 и принятых tш и N

Интенсивность (мощность) потока I определяется отношением объема работы Q в натуральном выражении к периоду выпуска продукции

Технологическая увязка работы строительных бригад в ритмичных потоках с равными ритмами производится путем включения каждой бригады потока в работу сразу после освобождения первой захватки. Поскольку бригады заняты одинаковое время на каждой захватке, ни одна захватка не простаивает в ожидании следующей бригады.

В развитии любого строительного потока в рамках объекта или комплекса можно выделить три периода (рис. XIV.3, в): период развертывания потока tp, когда в поток с интервалом, равным его ритму, в работу последовательно включаются бригады и необходимые машины; период установившегося потока tyc, которому соответствует постоянное и максимальное количество потребляемых ресурсов; период свертывания потока tСв, когда из потока с интервалом, равным его ритму, последовательно выходят бригады (звенья) рабочих и комплекты строительных машин.

Период развертывания потока tР определяют по формуле tp = tш(n—1).

В равноритмичных потоках периоды развертывания и свертывания потока равны: tр = tcв = tш(n—1).

Чем меньше периоды развертывания и свертывания потока и чем относительно длиннее период стабильного состояния, тем эффективнее поток.

Стабильность строительного потока оценивается через показатель стабильности α: α= tус / T0

После определенных преобразований получаем окончательный вид показателя стабильности а

Равномерность строительного потока оценивается через показатель равномерности β, который подсчитывает-ся по формуле β = R/ Rмакс.

где R — средний объем (например, численность рабочих) потребляемых ресурсов за время действия потока; Rмакс — максимальный объем (например, численность рабочих) потребляемых ресурсов, задействованных в потоке.

Чем стабильнее и равномернее поток, тем значение коэффициентовα иβ ближе к единице. Повышение этих показателей достигается увеличением числа захваток на объекте или строящихся объектов в потоке.

Рассмотренные потоки — ритмичны, с кратным ритмом работ. Однако на практике такие потоки встречаются не часто, так как требуется технологическая увязка процессов с различными трудоемкостью и продолжительностью работ. Поэтому при проектировании поточного строительства необходимо принимать одинаковый ритм работы бригад для одних процессов и другой ритм работы бригад — для других.

При использовании данной формы организации строительных потоков значительно увеличивается общая продолжительность работ; кроме того, многие фронта работ (захватки) простаивают. С целью ликвидации указанных недостатков возможно увеличить численность бригад имеющих наибольший ритм и тем самым уравнять ритм по наименьшему ритму ( α= 2 дня): либо по наибольшему ритму (α = 5 дней). Однако в первом случае не всегда можно обеспечить фронт работ бригадам увеличенной численности, а во втором случае может быть неоправданно завышена общая продолжительность выполнения работ

Для исключения перечисленных недостатков, рассмотренных строительных потоков необходимо стремиться к тому, чтобы ритмы работ бригады были кратными друг другу. Такие потоки носят название ритмичных с кратными ритмами работы бригад. Например, при кратности ритмов, равной двум, для выполнения одного производственного процесса назначают две бригады; при кратности ритмов, равной трем, —три и т.д. На рис XIV4 б представлен поток, ритмы которого кратны двум.

На основе организации двух параллельных частных IIa и IIб выполняющих одни и теже процессы соответственно на нечетных и четных захватках, вместо специализированного потока // возможно получение оптимальной продолжительности работ по строительному потоку в целом.

Параллельные потоки организуются в тех случаях когда заданный объем работ не может быть выполнен одним потоком в запланированный срок строительства т. е. для осуществления заданной интенсивности строительства одного потока недостаточно. В таком случае требуемое число параллельных потоков //, выполняемых с использованием строительных машин определяют по формуле

Для конкретного типа зданий число параллельных потоков можно определить по формуле

Продолжительность строительства Т0бщ однотипных зданий М, если она не задана, может быть определена по формуле Тобщ = Т1+(М-1) tш