Канализационные сети

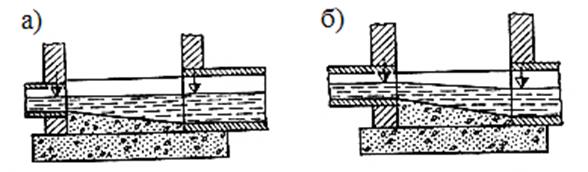

Наружная канализационная сеть – эта система подземных трубопроводов для приема и отведения сточных вод. Для устройства сети применяют бетонные, железобетонные, керамические, асбестоцементные и пластмассовые трубы. Минимальный диаметр уличных сетей – 200 мм, для производственных и внутриквартальных – 150 мм, для дождевой и общесплавной – 250 мм. Для осмотра и прочистки канализационной сети устраивают смотровые колодцы, внутри которых трубы соединяют открытым лотками. Колодцы на прямолинейном участке размещают на расстоянии 150 м. В зависимости от назначения колодцы делятся на линейные, поворотные, узловые и контрольные, а также промывные и перепадные. Соединение труб в колодце возможно по уровням воды (рис. 3.5, а) и по шелыгам труб (рис. 3.5, б).

Рис. 3.5. Соединение труб в колодце

Шелыга – это верхняя образующая свода трубы. Бытовая канализационная сеть рассчитывается на частичное наполнение труб, которое зависит от диаметра труб. Степень наполнения труб характеризуется отношением слоя воды (h) к ее диаметру. Для дождевой и общесплавной сетей разрешается полное наполнение. При проектировании сетей принимают минимальные расчетные скорости не менее самоочищающейся (0,7 м/с). Самоочищающаяся скорость – это скорость, соответствующая полному взвешиванию загрязнений, находящихся в сточной воде. Наименьшие уклоны труб принимают в зависимости от их диаметра по приближенной формуле:

Расчет наружных сетей канализации ведут по соответствующим таблицам [4].

Рис. 3.6. Насосная станция с отдельно стоящим приемным резервуаром

1 – решетка с механической очисткой; 2 – приемный резервуар; 3 – всасывающие трубы; 5 – кран-балка; 6 – машинное отделение; 7 – двигатели; 8 – рабочие насосы

Глубина заложения труб принимается по формуле:

где hпром – глубина промерзания грунта.

е = 0,3 м – для труб диаметром до 500 мм, выше 500 мм е = 0,5 м.

При устройстве сетей приходится иногда прибегать к перекачке сточных вод, т.е. к устройству насосных станций. В состав канализационной насосной станции входят: приемный резервуар с решеткой, дробилки для измельчения отбросов, задерживаемых решетками, машинное отделение и вспомогательные помещения (рис. 3.6).

Дата добавления: 2016-02-09 ; просмотров: 2226 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Шелыга

Свод (от «сводить» — соединять, смыкать) — в архитектуре тип перекрытия или покрытия пространства (помещения), ограниченного стенами, балками или столбами — конструкция, которая образуется наклонными поверхностями (прямолинейными или криволинейными).

Своды позволяют перекрывать значительные пространства без дополнительных промежуточных опор, используются преимущественно в круглых, многоугольных или эллиптических в плане помещениях.

Содержание

Конструктивная работа

Своды, как правило, испытывают нагрузку от собственного веса, плюс от находящихся выше конструктивных элементов здания и атмосферных воздействий. Под нагрузкой свод работает преимущественно на сжатие. Возникшее вертикальное усилие сжатия своды передают на свои опоры. Во многих типах сводов возникает дополнительное усилие — горизонтальное, т. е. они начинают работать ещё и на распор. Горизонтальный распор может быть минимальным или же погашаться в теле кольцевой затяжки или иной заложенной в теле свода арматуры.

Своды подразделяют на:

Эволюция сводчатых перекрытий

Конструкции сводов, т.е. арочно-купольная система перекрытий явилась следующим шагом в развитии архитектуры. Ей предшествовала стоечно-балочная система, в основе которой лежит использование древесных стволов в качестве главного строительного материала. Несмотря на то, что блоки камня и кирпич вскоре заменили древесину, стоечно-балочная система (т. е. конструкция, элементы которой смыкаются под прямым углом) оставалась основным принципом строительства в Древнем мире — в архитектуре Древнего Египта и Древней Греции. Величина прочности камня на изгиб ограничивала в стоечно-балочной конструкции ширину пролёта примерно до 5 м. (Те своды, которые все-таки встречаются в архитектуре этих периодов, например, казематы акрополя Тиринфа и шахтовые гробницы носят название ложных сводов, т. к. в отличие от классических вариантов, не передавали распор и напоминали их лишь внешне).

Ситуация изменилась лишь с изобретением достаточно надёжных связующих — таких как цемент и бетон, а также с развитием науки, которая позволила рассчитывать более сложные криволинейные конструкции. Применение криволинейных сводов, где камень работает уже не на изгиб, а на сжатие, поэтому обнаруживает более высокую прочность, позволило значительно превысить указанный выше размер пролета от 5 метров балочно-стоечной системы. [2]

Хотя цилиндрические своды появились уже в IV — III тыс. до н. э. в Египте и Месопотамии, массовое использование арочно-купольной системы перекрытий началось лишь в архитектуре Древнего Рима. К этому времени принято относить изобретение арки и купола, а также основных типов сводов, в основе которых лежат два этих конструктивных элемента. Со временем число этих типов увеличилось.

Своды в древнеримском строительстве, а также в её наследниках — романской и византийской архитектуре были достаточно тяжёлыми, поэтому, для того чтобы выдерживать вес перекрытий, стены-опоры для этих сводов возводились очень толстыми и массивными. Нагрузка в таких конструкциях передавалась непосредственно на стены. Следующий этап в развитии сводов наступил в готической архитектуре, строители которой изобрели новый вариант распределения нагрузки.

Массивная стена, служившая опорой для тяжелого свода, была заменена на систему контрфорсов и аркбутанов. Теперь усилие стало передаваться не непосредственно вертикально вниз, а распределяться и отводиться вбок по аркбутанам, уходя в контрфорсы. Это позволило намного утончить стены, заменив их на несколько надежных опорных контрфорсов. Кроме того, произошло изменение в кладке собственно сводов — если раньше они целиком выкладывались из массивных камней и были одинаковы по всей толщине, то теперь свод стал представлять собой жёсткие рёбра (нервюры), служащие для опоры и распределения нагрузки, а промежутки между нервюрами выкладывались лёгким кирпичом, выполнявшим теперь лишь ограждающую, а не несущую функцию. Это открытие позволило архитекторам готики перекрывать конструктивно новыми типами сводов большие пространства соборов и создавать высокие потолки.

Наконец, следующая и на сегодняшний день завершающая веха в эволюции сводов наступила в XIX веке с изобретением железобетона. Если до этого инженерам приходилось рассчитывать своды, выложенные по опалубке из кирпича с помощью цемента, или из камня с помощью бетона (а они могли рассыпаться в случае неудачных расчетов или ошибок в кладке), то теперь бетон армируется железом и формуется в заливочных формах. Это придало ему необыкновенную прочность, а также дало максимальную свободу фантазии архитекторов. Со 2-й половины XIX в. своды нередко создавались из металлических конструкций. В XX в. появились различные типы монолитных и сборных железобетонных тонкостенных сводов-оболочек сложной конструкции. Они применяются для покрытий большепролётных зданий и сооружений. С середины XX в. распространяются также деревянные клеёные сводчатые конструкции. [2]

Предназначение

Элементы сводов

В зависимости от типа свода он может иметь следующие элементы:

Экстерский собор: замковый камень в нервюрном своде

«Пучок колонн» завершается «пятой» свода, откуда поднимаются нервюры

Распалубка с люнетом над дверным проёмом

Основные типы сводов

Дополнительно

Готические своды

Своды Древней Руси

Схемы основных типов сводов, встречающихся в русском зодчестве XI— начала XVIII вв.:

1 — коробовый (с XI в.); 2 — четвертьцилиндрический (в основном XI—XV вв. и позднее); 3 — купольный (с XI в.); 4 — купольный на парусах без барабана (XI в.); 5 — купольный на барабане (с XI в.); 6 — конха (с XI в.); 7 — двускатный (XI в.); 8 — крестовый (XI—XII вв., а также с конца XV в.); 9 — шатровый (конец XIII в.); 10—12 — ступенчато-арочный (XIV—XVI вв.); 13 — вспарушенный крестовый (с начала XVI в.); 14, 15 — сомкнутый на распалубках, сходящихся к углу (с начала XVI в.); 16, 17 — сводчатое перекрытие одностолпной палаты на распалубках, сходящихся к углу (с начала XVI в.);

Соединение труб в колодцах

При построении продольного профиля трубопровода необходимо решить вопрос о соединении труб по высоте. В инженерной практике применяется два метода соединения труб: «шелыга в шелыгу» и «по уровням воды». При соединении трубопроводов «шелыга в шелыгу» совмещаются по высоте верхние части труб, называемые шелыгами. Если соединение труб выполняется «по уровням воды», то совмещаются по высоте расчетные уровни воды (рис. 5.2).

Рис. 5.2 – Схемы соединения (сопряжения) трубопроводов:

а – по шелыге труб; б – недопустимое соединение (подпор по воде); в – по уровню воды в трубах; d – диаметр трубы; h – высота слоя воды в трубе

Эта тема принадлежит разделу:

Проектирование внешней канализационной сети

На сайте allrefs.net читайте: «проектирование внешней канализационной сети»

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Соединение труб в колодцах

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Расположение трубопроводов водоотводящих сетей в пределах проездов

При разработке проектов водоотводящей системы должен решаться вопрос о прокладке трубопроводов в пределах проездов. Расположение канализационных трубопроводов обязательно должно увязываться с разме

Минимальная и максимальная глубина заложения трубопроводов

Минимальную глубину назначают, исходя из следующих трех условий: 1) исключения промерзания труб; 2) исключения разрушения труб под действием внешних нагрузок;

Колодцы, устраиваемые на канализационной сети

На канализационной сети устраивают колодцы различного технологического назначения – смотровые, перепадные, промывные, а также соединительные камеры. Смотровыеколодц

Пересечение трубопроводов с препятствиями

Трубопроводы часто пересекаются с различными естественными и искусственными препятствиями. К естественным препятствиям относятся ручьи, реки, овраги. К искусственным – автомобильные и железные доро

Основания под трубы

Надежность трубопровода в значительной степени зависит от качества основания. Конструкция основания зависит от вида грунта, его несущей способности, материала и диаметра труб, а так

Строительство водоотводящих сетей

Строительство водоотводящих сетей связано с большими объемами земляных работ. Прокладывать их можно открытым или закрытым (щитовым) способами. При открытом способе производства работ транш