Производительность труда

Основные показатели производительности труда в строительстве.

Производительность труда отражает плодотворность, эффективность труда в процессе производства и определяется количеством продукции, вырабатываемой в единицу времени или количеством рабочего времени, затрачиваемого на единицу продукции.

Рост производительности труда приводит к сокращению рабочего времени, необходимого для производства продукции, либо к увеличению количества продукции, изготовленной за то же рабочее время.

Таким образом, результатом роста производительности труда является экономия рабочего времени, экономия труда. Производительность труда — важнейший показатель работы строительной организации, так как при ее повышении увеличиваются объемы строительно-монтажных работ, снижаются затраты труда, уменьшается себестоимость строительно-монтажных работ, сокращается продолжительность строительства, высвобождается рабочая сила.

Уровень производительности труда в строительстве определяется двумя основными показателями: трудоемкостью и выработкой.

Расчёт трудоёмкости.

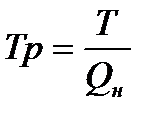

Трудоемкость — это затраты труда (в чел.-ч или в чел.-днях) на выпуск единицы доброкачественной продукции. Для определения трудоемкости единицы продукции затраты на все производство делятся на объем выпущенной продукции за определенный период. Различают нормативную, плановую и фактическую трудоемкость.

Трудоемкость определяется по формуле: Тр = Т/О,

где Тр — трудоемкость, затраты труда на единицу продукции (работы); Т — затраты труда на производство данного объема продукции (работ); О — объем выполненных работ за определенный период.

Пример.Определим фактическую трудоемкость в бригаде монтажников. Численность бригады 11 человек. За 1 мес (21 рабочий день) бригада смонтировала 602 м 3 сборного железобетона.

Решение.Затраты труда в бригаде на выполненный объем определяются следующим образом: Т = 11 *21 =231 чел.-дней.

Трудоемкость монтажа 1 м 3 сборного железобетона рассчитывается по формуле:

Тр = Т/О = 231 : 602 = 0,38 чел.-дней.

Показатели трудоемкости необходимы для оценки эффективности применения новых конструкций, материалов, внедрения новейших технологий производства работ, внедрения механизации отдельных видов работ. Применяют их и для расчета потребности в трудовых ресурсах в строительстве.

Расчёт выработки

Выработка является показателем, обратным трудоемкости, и определяется количеством доброкачественной продукции, произведенной в единицу времени.

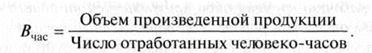

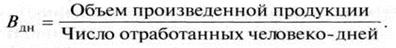

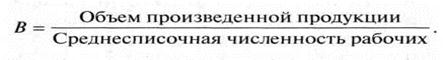

Затраты труда на производство работ измеряются в человеко- часах, человеко-днях, среднесписочной численностью персонала. В соответствии с этим выработку можно определить на один отработанный человеко-час (часовая выработка), один отработанный человеко-день (дневная выработка) или на одного среднесписочного работника или рабочего основного и подсобного производства в год, квартал или месяц. Чаще всего рассчитывают дневную, месячную и годовую выработки.

В строительных организациях выработка определяется, как правило, в натуральном и в стоимостном выражении.

Натуральный метод измерения выработки заключается в определении выработки в натуральных показателях по видам работ (метры кубические кладки, метры кубические конструкций, квадратные метры площади) либо в целом в единицах измерения конечного продукта, приходящегося на одного работающего (квадратные метры жилой площади, километры трубопровода и т.д.).

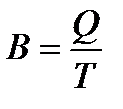

Выработка в натуральных показателях определяется по формуле: В = 0/Т,

где В — выработка за единицу времени.

Пример. Определим выработку в натуральных показателях бригады монтажников. Численность бригады — 11 чел. За 1 мес (21 рабочий день) бригада смонтировала 602 м 3 сборного железобетона.

Решение.Выработка на 1 чел.-день, рассчитывается следующим образом: В = 602 : 231 = 2,6 м 3 сборного железобетона. Месячная выработка одного монтажника (Вм) составляет: Вм = 602 : 11 = 54,7 м 3 сборного железобетона.

Натуральный метод используется в основном для определения и сравнения производительности труда на рабочих местах в бригадах при выполнении однородных строительно-монтажных работ. Однако он не позволяет сопоставлять производительность труда на неоднородных работах и определять уровень производительности труда организации в целом.

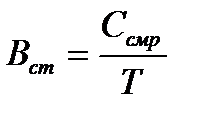

Наиболее распространен стоимостной метод определения выработки. При этом методе количество продукции (выполненных работ) учитывается по сметной стоимости или по договорной цене.

Выработка в стоимостном выражении на одного работающего, занятого на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах, рассчитывается по формуле: В = 0смр/(ССЧ смр+ ССЧ ппр),

где Осмр — объем выполненных строительно-монтажных работ по их сметной стоимости; ССЧ смр — среднесписочная численность работающих, занятых на строительно-монтажных работах; ССЧ ппр — среднесписочная численность работающих в подсобных производствах, находящихся на балансе строительной организации.

Стоимостный показатель выработки позволяет сопоставлять уровни выработки на разных объектах, стройках, в различных строительных организациях, а также определять динамику за ряд лет. Однако и этот показатель имеет недостаток, поскольку зависит от материалоемкости работ (затраты на материалы в стоимости работ в среднем по строительству составляют 50 — 60 %), динамики цен на орудия и предметы труда, которые не имеют отношения к эффективности живого труда.

Для определения численности рабочих в бригаде в строительных организациях используется следующая формула: Чб=[Тн/(ПВн)]100%,

где Чб — численность рабочих в бригаде, чел.; Тн — нормативная трудоемкость работ, чел.-дней; П — продолжительность выполнения работ по календарному графику, дн.; Вн — достигнутый процент выполнения норм выработки в бригаде, %.

Пример.Рассчитать необходимую численность рабочих в бригаде, если нормативная трудоёмкость работ – 8384 ч-.час \8 =1048 ч-дн, продолжительность их выполнения по календарному графику – 50 дней, планируемый процент выполнения норм выработки – 115%

РешениеЧб=[1048/(50*115)]100=18 чел

Производительность труда в строительстве и методы ее измерения

Производительность труда есть плодотворность, продуктивность, эффективность производственной деятельности людей, т.е. способность конкретного труда создавать в единицу рабочего времени определенное количество продукции.

Уровень производительности труда в строительстве определяется двумя основными показателями:

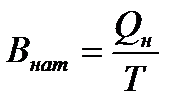

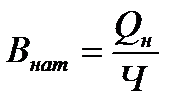

где Q – количество продукции, выработанное за определенное время в натуральном или стоимостном выражении;

Т – количество рабочего времени, потраченного на производство количества продукции Q, чел-час (чел-дн);

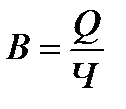

где Ч – численность рабочих, занятых выпуском продукции Q, чел.

С ростом производительности труда выработка продукции в единицу времени растет, а рабочее время, затрачиваемое на производство единицы продукции, уменьшается.

Выработка – это прямой показатель производительности. Рост выработки свидетельствует о росте производительности труда. Трудоемкость – обратный показатель. Снижение трудоемкости работ способствует росту производительности труда.

Производительность труда в строительстве измеряется тремя методами:

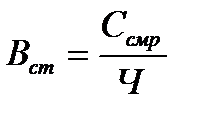

Наиболее распространенным является стоимостной метод, при котором количество продукции учитывается по сметной стоимости или по договорной цене. Уровень производительности труда характеризуется при этом методе сметной стоимостью СМР (Ссмр), приходящейся на одного работающего основного и подсобного производства, т.е. строительного производственного персонала (СПП) строительной организации:

Стоимостной показатель является показателем, обобщающим уровень производительности труда по строительной организации (по СУ, тресту), а также по объединению, министерству в целом.

Этот метод универсален и удобен для определения уровня производительности труда по организации, по объекту, по различным бригадам. Его существенный недостаток – зависимость от уровня цен, системы ценообразования и налогообложения, уровня материалоемкости работ (у бригад, занятых монтажом оборудования выработка в стоимостном выражении всегда выше, чем у бригад, занятых разработкой грунта, отделкой, прокладкой сетей и т.п.).

Натуральный метод производительности труда позволяет определить выработку рабочего по профессиям в натуральных показателях по видам работ (м 3 кладки, м 3 конструкций, м 2 площади) либо в целом в единицах измерения конечного продукта приходящегося на одного работающего (м 2 жилой площади, км трубопровода и т. д.).

Натуральная выработка является наиболее объективным и достоверным показателем производительности труда. Кроме того, этот показатель удобен при сравнительном анализе производительности труда в различные годы, в различных государствах.

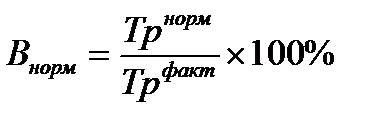

Нормативный метод измерения производительности труда показывает соотношение фактических затрат труда на определенный объем работ с затратами труда, полагающимися по норме, т.е. характеризует степень выполнения норм выработки рабочими. Нормативный показатель представляет собой отношение трудоемкости работ по норме (чел.-дни) к фактической трудоемкости работ (чел.-дни), умноженной на 100. Нормативный метод дает возможность определить либо степень сокращения нормативного времени, либо уровень выполнения норм выработки.

От уровня производительности труда зависит объем произведенной продукции (выполненных строительно-монтажных работ), численность и заработная плата работников.

Существенной причиной низкой производительности труда являются потери рабочего времени. Они бывают явными и скрытыми. Явные делятся на целосменные и внутрисменные.

Целосменные и внутрисменные потери могут быть вызваны простоями по различным причинам (отсутствие материалов, механизмов, энергии, неблагоприятные климатические условия и др.) и неявкой рабочих по уважительным (болезнь, исполнение государственных обязанностей и др.) и неуважительным (прогул) причинам.

Скрытые потери рабочего времени возникают в результате недостатков в организации производства (неправильное складирование материалов, нарушение технологии работ, применение конструкций, требующих доработки, низкое качество предыдущих работ и др.). Так как скрытые потери, в отличие от явных, не проявляются в форме бездействия рабочих, их трудно определить и соответственно оптимизировать.

7 Рост производительности труда – основной фактор снижения себестоимости продукции

Производительность труда является показателем экономического роста, то есть показателем, обеспечивающим рост реального продукта и дохода, основным фактором снижения себестоимости продукции.

В нашей стране в последние годы показатель производительности исчез из официальной статистики, прекратилась работа по планированию повышения производительности на всех уровнях управления, начиная с организаций, перестал пропагандироваться передовой опыт в этой области.

Вопросам повышения производительности труда в условиях планово-централизованной экономики придавалось большое значение, хотя по ряду объективных и субъективных причин эти проблемы не могли решаться достаточно эффективно. Сейчас, к большому сожалению, вопрос эффективности, и в частности эффективности труда, практически никого не интересуют, ибо ошибочно считается, что для стабилизации экономики эта проблема не очень важна. Однако без остановки падения и последующего роста производительности труда невозможно добиться стабилизации общественного производства, не говоря уже о его росте. Главной причиной сокращения производительности труда стало падение объемов производства. Важным фактором спада является кризис неплатежей. Последние возникают вследствие как низкой платежной дисциплины, так и сокращающейся платежеспособности предприятий.

По большому счету, накопление скрытой безработицы было бы не возможным, если бы не уменьшалась реальная заработная плата. Поэтому содержание излишней численности возможно только за счет уменьшения реальной заработной платы всех работников.

В Беларуси заработная плата во много раз меньше, чем в Европе, а цены на многие товары достигли мирового уровня. Дешевый труд не может быть высокопроизводительным, обеспечивать экономию и рациональное использование материальных и других производственных ресурсов. Все это ведет к деградации производства, дальнейшему падению его объемов и ухудшению качества выпускаемой продукции.

Дата добавления: 2015-05-06 ; Просмотров: 2234 ; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Производительность труда, выработка и трудоемкость

ВОПРОС 23

Производительность труда характеризует эффективность, результативность затрат труда и определяется количеством продукции, произведенной в единицу рабочего времени, либо затратами труда на единицу произведенной продукции или выполненных работ. Различают производительность живого и производительность общественного (совокупного) труда.

Производительность живого труда определяется затратами рабочего времени в каждом отдельном производстве, а производительность общественного (совокупного) труда — затратами живого и овеществленного (прошлого) труда. Производительность общественного (совокупного) труда применительно ко всему народному хозяйству рассчитывается как сумма национального дохода на одного занятого в отраслях материального производства.

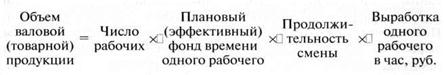

На предприятиях производительность труда определяется как эффективность затрат только живого труда и рассчитывается через показатели выработки и трудоемкости продукции, между которыми имеется обратно пропорциональная зависимость (рис. 3).

Рис. 3. Показатели производительности труда

Выработка (В) — это количество продукции, произведенной в единицу рабочего времени либо приходящейся на одного среднесписочного работника или рабочего за определенный период (час, смену, месяц, квартал, год). Она рассчитывается как отношение объема произведенной продукции (ОП) к затратам рабочего времени на производство этой продукции (Т) или к среднесписочной численности работников либо рабочих (Ч):

В = ОП / Т или В = ОП / Ч.

Отметим, что при определении уровня производительности труда через показатель выработки числитель (объем произведенной продукции) и знаменатель формулы (затраты труда на производство продукции или среднесписочная численность работников) могут быть выражены в разных единицах измерения. В связи с этим в зависимости от применяемого знаменателя формулы различают среднечасовую, среднедневную, среднемесячную, среднеквартальную и среднегодовую выработку продукции.

|

Показатель среднечасовой выработки продукции характеризует средний объем продукции, произведенной одним рабочим за один час фактически отработанного времени:

При расчете часовой выработки в состав отработанных человеком часов не включаются внутрисменные простои, поэтому она наиболее точно характеризует уровень производительности живого труда.

|

Показатель среднедневной выработки продукции отражает средний объем продукции произведенной одним рабочим за один отработанный день:

При расчете дневной выработки в состав отработанных человеком дней не включаются целодневные простои и невыходы на работу. Она зависит от среднечасовой выработки продукции и степени использования продолжительности рабочего дня:

где Псм — средняя фактическая продолжительность рабочего дня (смены).

|

Отметим, что если затраты труда измерены среднесписочной численностью рабочих, то получают показатель среднемесячной (среднеквартальной, среднегодовой) выработки продукции, в расчете на одного среднесписочного рабочего (в зависимости от того, к какому периоду времени относятся объем продукции и численность рабочих — месяц, квартал, год):

Среднемесячная выработка зависит от среднедневной выработки и от числа дней, отработанных в среднем одним среднесписочным рабочим:

где Тф — средняя фактическая продолжительность рабочего периода, дней.

|

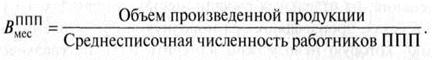

Показатель среднемесячной выработки в расчете на одного среднесписочного работника промышленно-производственного персонала (ППП) определяется по формуле:

|

Взаимосвязь данного показателя с предыдущим обусловливается удельным весом (d) рабочих в общей численности работников ППП:

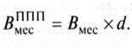

Показатели среднеквартальной и среднегодовой выработки в расчете на одного среднесписочного рабочего (работника) определяются аналогично. Отметим, что объем производства валовой и товарной продукции можно вычислить по формуле:

|

Что касается числителя показателя выработки, то в зависимости от выбора единицы измерения объем произведенной продукции может быть выражен в натуральных, стоимостных и трудовых единицах измерения. Соответственно, различают три метода определения выработки: натуральный (условно-натуральный), стоимостной и трудовой (по нормированному рабочему времени).

Натуральные показатели измерения производительности труда наиболее достоверны и точны и в большей степени соответствуют ее сущности, однако область их применения ограничена. Натуральные показатели при определении выработки применяются на предприятиях таких отраслей, как газовая, угольная, нефтяная, электроэнергетика, лесная и др., а условно-натуральные — в текстильной, цементной промышленности, металлургии, производстве минеральных удобрений и т. д.

По сравнению с натуральным стоимостной метод определения выработки является универсальным, однако он учитывает не только изменение затрат живого труда, но и в значительной степени влияние структурных сдвигов в производственной программе, материалоемкости выпускаемой продукции, изменение цен и т. д. Выработку в денежном выражении на предприятии в зависимости от области применения данного показателя можно определять по показателям валовой, товарной, реализованной и чистой продукции.

Трудовой метод измерения производительности труда предполагает использование показателя трудоемкости в качестве измерителя продукции. На практике он имеет ограниченную сферу применения: на отдельных рабочих местах, в бригадах, на участках и в цехах, производящих разнородную и незавершенную продукцию, которую невозможно измерить ни в натуральных, ни в стоимостных единицах. В качестве измерителя продукции в большинстве случаев используется нормированная технологическая трудоемкость на начало года.

Основными плановыми и учетными показателями производительности труда на предприятиях промышленности являются объем продукции в натуральном или стоимостном выражении в расчете на одного работника промышленно-производственного персонала (на отработанный человеко-день или человеко-час) и трудоемкость единицы продукции или работ. Трудоемкость (Тр) представляет собой затраты живого труда на производство единицы продукции. Показатель трудоемкости имеет ряд преимуществ перед показателем выработки. Он устанавливает прямую зависимость между объемом производства и трудовыми затратами и определяется по формуле:

где Т — время, затраченное на производство всей продукции, нормо-часов или человеко-часов; ОП — объем произведенной продукции в натуральном выражении.

|

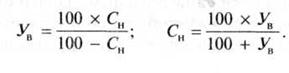

Отметим, что показатель выработки является прямым показателем производительности труда, так как чем больше величина этого показателя (при прочих равных условиях), тем выше производительность труда. Показатель трудоемкости является обратным, поскольку, чем меньше величина этого показателя, тем выше производительность труда. Между изменением нормы времени (трудоемкости) и выработки существует зависимость. Если норма времени снижается на (Сн) процентов, то норма выработки увеличивается на (Ув) процентов, и наоборот. Указанная зависимость выражается следующими формулами:

|

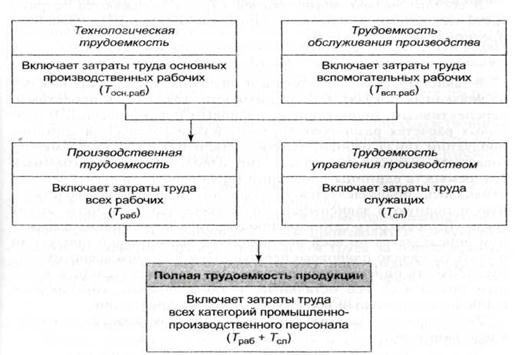

В зависимости от состава затрат труда, включаемых в трудоемкость продукции, и их роли в процессе производства выделяют технологическую трудоемкость, трудоемкость обслуживания производства, производственную трудоемкость, трудоемкость управления производством и полную трудоемкость (рис. 16.4).

Рис. 4. Структура полной трудоемкости изготовления продукции

Технологическая трудоемкость (Ттехн) отражает затраты труда основных производственных рабочих-сдельщиков (Тся) и рабочих-повременщиков (Тповр):

Показатель технологической трудоемкости является наиболее распространенным, ибо нормирование труда на предприятии (фирме) в большей степени касается рабочих, а в меньшей — служащих.

Трудоемкость обслуживания производства (Тобсл) представляет собой совокупность затрат вспомогательных рабочих цехов основного производства (Твспом) и всех рабочих вспомогательных цехов и служб (ремонтного, энергетического цеха и т. д.), занятых обслуживанием производства (Твсп):

Производственная трудоемкость (Тпр) включает затраты труда всех рабочих, как основных, так и вспомогательных:

Трудоемкость управления производством (Ту) представляет собой затраты труда служащих (руководителей, специалистов и собственно служащих), занятых как в основных и вспомогательных цехах (Тсл.пр), так и в общезаводских службах предприятия (Тсл.зав):

В составе полной трудоемкости (Тполн) отражаются затраты труда всех категорий промышленно-производственного персонала предприятия:

В зависимости от характера и назначения затрат труда каждый из указанных показателей трудоемкости может быть проектным, перспективным, нормативным, плановым и фактическим. В плановых расчетах различают трудоемкость изготовления единицы продукции (вида работы, услуги, детали и т.д.) и трудоемкость товарного выпуска продукции (производственной программы).

Трудоемкость единицы продукции (вида работы, услуги), как уже отмечалось, подразделяется на технологическую, производственную и полную в зависимости от включаемых в расчеты затрат труда. Трудоемкость единицы продукции в натуральном выражении определяется по всей номенклатуре выпускаемой продукции и услуг на начало планового периода. При большом ассортименте трудоемкость определяется по изделиям-представителям, к которым приводятся все остальные, и по изделиям, занимающим наибольший удельный вес в общем объеме продукции.

Трудоемкость товарного выпуска (Ттв) рассчитывается по следующей формуле:

где Ti — трудоемкость единицы продукции (работ, услуг), нормо-часов; ОП, — объем выпуска i-го вида продукции, согласно плану, соответствующих единиц; п — количество наименований (номенклатура) продукции (работ, услуг), согласно плану.

Трудоемкость производственной программы определяется аналогично. Отметим, что если в расчетах применяется технологическая (производственная, полная) трудоемкость единицы продукции (работ, услуг), то соответственно получаем технологическую (производственную, полную) трудоемкость товарного выпуска (производственной программы).