Собор Покрова на Нерли: описание, история постройки, фото

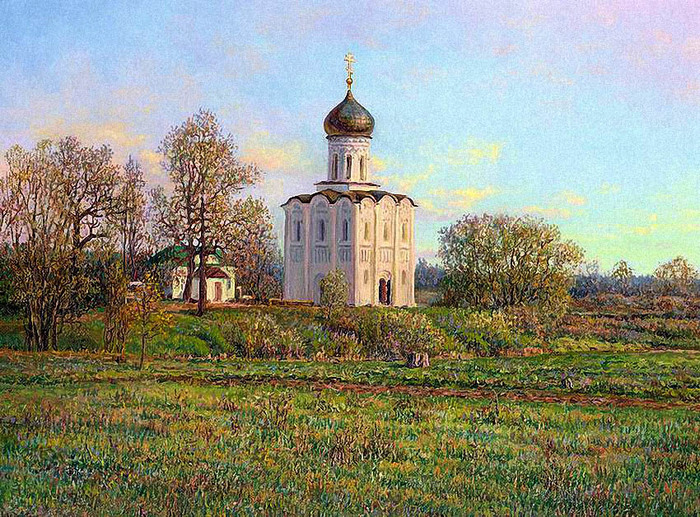

Этот белокаменный храм, который располагается в российской глубинке, является одним из наиболее узнаваемых символов России. Отличающийся изысканными пропорциями, он, без сомнения, стал значимым и известным памятником русского православного зодчества. В этой статье мы расскажем об истории собора Покрова на Нерли. Кратко описать ее будет непросто, поскольку она насчитывает более девяти с половиной веков. Вы узнаете о его сложной судьбе и о том, как сегодня выглядит древнее строение.

Расположение

В Суздальском районе Владимирской области, в 1,5 км от поселка Боголюбово, высится у слияния рек Клязьмы и Нерли храм. Собор Покрова стоит на рукотворном холме, который окружает заливной луг. Расположение церкви уникально для древнерусских культовых сооружений, поскольку она находится на холме высотой всего шесть метров, в то время как большинство культовых сооружений в Средние века возводились на возвышенностях.

История строения

Кто построил собор Покрова на Нерли? Как гласит древнее предание, во время похода русского войска на волжских булгар, в начале августа 1164 года, иконы Владимирской Богоматери, Спаса и Крест стали излучать огненное сияние. В честь этого события князь Андрей Боголюбский решил возвести храм.

Другая версия связывает появление сооружения с гибелью сына князя Андрея – Изяслава. Храм, посвященный Покрову Пресвятой Богородицы, призван был стать символом особого покровительства Владимирской земле Богородицы. Для собора Покрова на Нерли место было выбрано удачно. В те давние времена устье Нерли являлось речными воротами на торговом пути по Оке и Клязьме до Волги.

Интересно, что праздник Покрова учредил князь Владимирский, не получив согласия Константинопольского патриарха и Киевского митрополита. Первое богослужение состоялось в соборе Покрова на Нерли в 1165 году. Храм был построен всего за год. По тем временам это был невиданный темп строительства. К сожалению, история не сохранила имени архитектора собора Покрова на Нерли. Русский историк, экономист, географ и государственный деятель В. Н. Татищев утверждал, что для сооружения церкви были приглашены специалисты из Европы.

Строительная артель Андрея Боголюбского переняла навыки возведения храмов старых мастеров. Однако был сформирован более совершенный стиль: композиция усложнилась, стали гораздо стройнее пропорции, появились белокаменные, довольно сложные рельефы фасадов. Поэтому большинство современных исследователей уверены, что принимали участие в строительстве церкви Покрова на Нерли архитекторы из Европы.

Покровский монастырь

При храме вскоре возникла обитель. Вначале женская, а позже мужская. После учреждения патриаршества его стали именовать домовым патриаршим монастырем. В середине XVII века обитель получила пожалования на рыбные ловли и сенокосы. Это позволило провести серьезные ремонтные и реставрационные работы в соборе Покрова на Нерли во Владимире. В это время сооружение было покрыто деревянной четырехскатной кровлей. Старые галереи были демонтированы, а на их основании построена кирпичная южная паперть со сводчатым подвалом. Еще долгое время кровля оставалась покрытой тесом, а глава – «чешуей» (деревянным лемехом).

В 1673 году, по их завершении, храм был освящен еще раз. Для собора Покрова на Нерли решающим стал 1784 год, когда он мог исчезнуть. Настоятель Боголюбского монастыря решил разобрать церковь ради материала, из которого предполагалось воздвигнуть врата. Однако подрядчик не согласился на предлагаемою цену, и церковь уцелела. В начале XIX века собор вошел в состав Боголюбова монастыря.

Собор в советское время

Как и большинство храмов Владимира, включая Успенский, собор Покрова на Нерли был закрыт большевиками (1923). В период с 1980-го по 1985 год в храме была проведена масштабная реставрация.

Храм в наши дни

Сегодня церковь Покрова является не только центром паломничества, но и объектом внимания ученых. Их по-прежнему интересует загадка ее уникальной самобытности и удивительного художественного облика. В наши дни храм Покрова на Нерли во Владимире принадлежит Православной церкви и Владимиро-Суздальскому заповеднику. Действующая церковь является подворьем Богородице-рождественского монастыря. Однако службы здесь ведутся только по двунадесятым праздникам. Желающие могут зайти в храм и в будние дни, чтобы осмотреть его и совершить молитву. С 1992 года церковь вошла в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Архитектура

Храм Покрова на Нерли расположен в низине, которая весной затапливается талыми водами. Ленточный фундамент заложен на глубине 1,6 метра, стены высотой 3,7 метра возведены на нем. Вокруг насыпан холм. Основание церкви, таким образом, на 5,3 метра уходит под землю. Эта технология исстари применялась для того, чтобы уберечь сооружение от затопления. Строение выполнено в византийском стиле.

Четыре столба разделяют его внутри на девять ячеек. Практически квадратный периметр строения со стороной 10 метров, а подкупольный квадрат имеет стороны длиной 3,2 метра. Собор одноглавый, увенчанный крестом. Несмотря на то что стены собора Покрова на Нерли строго вертикальные, создается впечатление, что кверху они сужаются. Каждая полукруглая апсида имеет арочный портал.

Фасады храма украшены резными рельефами. Центральной фигурой в них выступает царь Давид-псалмопевец. Его окружают орлы и львы. Кроме того, в оформлении наружных стен использованы женские маски. Специалисты отмечают удивительную гармоничность и строгие пропорции строения, придающие храму легкость и воздушность. Чертами, определяющими облик Покровского храма, принято считать устремленность ввысь и стройность.

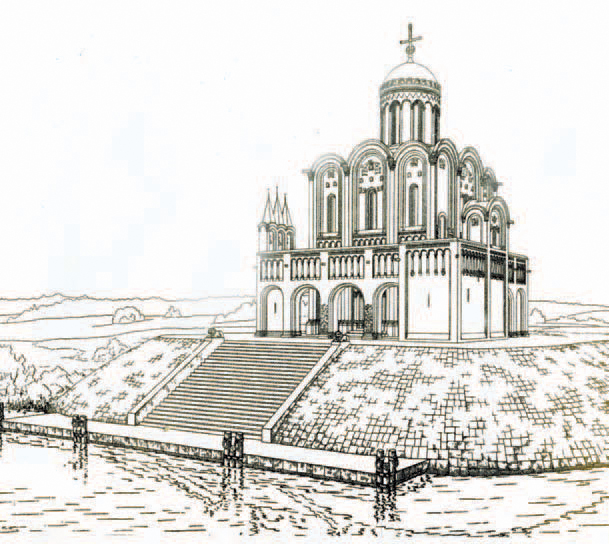

Сегодня себе сложно представить, как выглядел собор изначально. В результате раскопок в пятидесятых годах прошлого столетия было установлено, что он был с трех сторон окружен галереями (сегодня их заменили приблизительные реконструкции). Сразу после завершения строительства собор Покрова на Нерли украсил шлемовидный купол, который после реставрации (1803) заменили луковичным, который сохранился до наших дней. Стены церкви украшает белокаменная резьба, традиционная для многих культовых сооружений того времени.

Резьба

Изысканная работа резцов по камню украшает фасад здания. Она изображает библейского царя Давида, который с псалтырем в руках (повторяется трижды), восседает на троне в окружении фантастических животных: голубей и орлов, львов и грифонов. Кроме того, строгие девичьи маски опоясывают фасады.

Пока символика резьбы не расшифрована. Исследователи предполагают, что львы олицетворяют символы силы и власти. Изображение хищного зверя, поднявшегося на задние лапы, вероятно, пардуса, до сих пор можно увидеть на гербе города Владимира. По поводу женских ликов ученые сходятся во мнении, что это может быть образ Софии, которая символизирует самоотречение и мудрость.

Каменная резьба является сложной и затратной работой. Ученые пришли к выводу, что с учетом технологий того времени, если бы над созданием украшений из камня для храма работал один человек, ему потребовалось бы как минимум три тысячи дней.

Декор и внутреннее убранство

Интерьер собора Покрова на Нерли аскетически прост. К сожалению, фрески со стен были уничтожены в конце XIX столетия, во время очередной реставрации. Строгие вертикали крестчатых столбов придают внутреннему убранству более экстатичный ритм.

Льющийся из окон барабана поток света словно раздвигает, делает более просторным подкупольное пространство. Узкие боковые нефы, ширина которых в десять раз меньше высоты столбов, выглядят щелями. Они будто дублируют пилоны, уходящие ввысь. Когда-то полы храма украшали майоликовые плитки, а на стенах, покрытых росписями, размещались фрески. Все эти уникальные произведения были безвозвратно утрачены в ходе непрофессиональной реставрации (1877).

Если смотреть из несколько притененного нижнего яруса храма вверх, создается ощущение, что находишься в колодце. Однако стремительный ритм вертикалей тут же переводит взгляд к куполу, плывущему в солнечных лучах. Можно предположить, что наши предки, попадая в это удивительное сооружение и возводя «очи горе», ощущали мистический контакт со Вседержителем, чувствовали, как их молитва возносится к престолу Всевышнего.

Исследователи считают, что вертикальная устремленность архитектурных линий в древности так остро не воспринималась. Красота икон, декоративность фрескового ковра, пышность и блеск церковной утвари, которыми так любил свои храмы украшать князь Андрей, — все это привлекало взоры молящихся и придавало праздничную нарядность интерьеру.

Археологические раскопки

В соборе Покрова на Нерли и на его территории в конце сентября 1882 года начались археологические раскопки. Были обнаружены захоронения сыновей князя Даниила Александровича и Андрея Боголюбского – Бориса и Изяслава. Кроме того, археологи обнаружили водосточные желоба, фундаменты крытых галерей, белокаменную мостовую, покрывавшую храмовый холм.

Следующие раскопки проводились в конце XX века, когда были обнаружены некоторые детали храмового комплекса. Археологу Н. Н. Воронину удалось составить план сооружений, окружавших молельню, и сделать несколько рисунков общего вида храма. Последние исследования археологи произвели в 2004-2006 годах. Специалистам удалось возле церкви остановить деградацию почвы.

Посещение храма: полезные советы

Почти в 90 % экскурсий по Золотому кольцу России и Владимиру входит посещение собора Покрова на Нерли. Описание его есть во всех путеводителях по городу. Поездки осуществляют паломнические службы храмов Ярославля, Москвы, Нижнего Новгорода. Длительность таких поездок составляет один день. На осмотр церкви и ее окрестностей отводится два-три часа.

Желательно посещать храм летом, в середине июня, поскольку весной, когда начинается половодье, холм, на котором находится сооружение, превращается в настоящий остров, добраться к которому можно только по воде, на лодке.

Для поездок на богомолье в качестве транспортных средств используются автобусы, рассчитанные на 25 или 50 пассажиров. Судя по отзывам, экскурсии в храм на Нерли интересны не только верующим, но и атеистам.

Как добраться самостоятельно?

Церковь находится на территории заповедника «Боголюбский луг», расположенного в 1,5 километра от поселка Боголюбово. Чтобы добраться до храма, из города Владимира необходимо выехать на трассу, ведущую в Нижний Новгород. По ней следует двигаться до Боголюбского монастыря. За ним будет поворот направо – сверните и следуйте до железнодорожной станции. От нее придется пройти пешком. От станции церковь видна. К ней ведет вымощенная камнем единственная дорога.

Краткий курс истории. Совершенный храм

14 октября 1165 года – одна из дат, считающихся днем завершения строительства церкви Покрова на Нерли. Этот белокаменный храм во Владимирской области является выдающимся памятником зодчества владимиро-суздальской школы.

Загадочная церковь

Храм Покрова на Нерли относится к эпохе расцвета Владимиро-Суздальского княжества при Андрее Боголюбском. При этом летописные данные не называют нам ни датировки, ни названия храма. Традиционную дату постройки, 1165 год, установил советский археолог Николай Воронин. Другие ученые, анализируя летописную информацию, пришли к выводу, что храм был построен в 1158 году. С названием тоже все непросто. Праздник Покрова Богородицы не упоминается в источниках середины XII века. В Византии, откуда Русь переняла христианство, такого праздника не было. Поэтому кто-то утверждает, что праздник Покрова Богородицы учредил князь Андрей и посвятил ему храм на Нерли. А кто-то полагает, что храм изначально был посвящен Богородице и лишь позднее празднику.

Дело рук человеческих

Людской взор всегда привлекало то, как органично Покровская церковь вписывается в окружающий ландшафт и словно вырастает из холма, на котором стоит. Живописец и реставратор Игорь Грабарь отмечал: «Церковь Покрова на Нерли близ Владимира является не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но и одним из величайших памятников мирового искусства». Но и тут все не так просто. Холм, на котором стоит церковь, – дело человеческих рук. Он был покрыт белокаменными плитами и оснащен водосточными желобами и лестницами. И сам храм изначально выглядел иначе, нежели теперь. Он был обнесен галереями с внутренней лестницей, ведшей на хоры, и являлся частью небольшого монастыря, находившегося на стрелке рек Клязьмы и Нерли (со временем реки изменили свои русла).

Памятник ЮНЕСКО

После гибели князя Андрея и в годы монголо-татарского нашествия Покровская церковь получила первые разрушения. Только в XVII веке был проведен основательный ремонт, во время которого галереи были отломаны. В 1784 году настоятель монастыря решил разобрать храм на строительный материал для колокольни, но не сошелся в цене с подрядчиком, и храм выжил. А в 1877 году, при самовольно затеянном монастырским руководством ремонте, в храме были сбиты остатки древних внутренних росписей. Постреволюционные советские годы храм пережил благодаря тому, что являлся белокаменным памятником древнерусского зодчества. Наконец, в 1992 году храм Покрова на Нерли был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Храм Покрова на Нерли: что мы не знаем о нем?

Белый, легкий, устремленный ввысь, посреди бескрайнего луга, с отражением в реке… «Поэма в камне» — так называют храм Покрова на Нерли. Этот храм всемирно известен, но история его создания до сих пор рождает вопросы. Автор «Фомы» и участник Суздальской археологической экспедиции Алексей Пичугин ответил на некоторые из них.

Каменных дел мастера: кто построил?

Уверенно можно говорить лишь о том, что построили её при Андрее Боголюбском, и построили, скорее всего, зарубежные мастера.

Так или иначе, но европейские мастера действительно приходят во Владимирские земли, потому что все домонгольские белокаменные храмы Северо-Восточной Руси построены в романском стиле, который господствовал тогда в Европе от Португалии до Залесской Руси. Некоторые исследователи предполагают, что строительных артелей в Европе было не так много и они перемещались по разным государствам, выполняя заказы. Сохранившиеся до наших дней белокаменные постройки Юрия Долгорукого — отца Андрея Боголюбского, по всей видимости, тоже строили зарубежные мастера, возможно, присланные Юрию галицким князем Владимиром. В его владениях к тому времени белокаменные здания строились довольно долго.

Строительство за год: когда построили?

Ещё одна загадка храма Покрова на Нерли — дата строительства. Летописные данные говорят нам о том, что построена церковь удивительно быстро — всего за год ( а не за два — четыре, как строили обычно) и в память о погибшем в походе на половцев сыне Андрея Боголюбского Изяславе в 1165 году. Эту точку зрения, основываясь на житии князя Андрея (а он канонизирован Православной Церковью), ввел в научный оборот авторитетнейший историк церковной архитектуры и археолог Николай Воронин — единственный, кто детально изучил храм Покрова, проведя серьезные археологические исследования. Однако не так давно, изучив другие летописные данные, владимирский историк и краевед Татьяна Тимофеева (а с ней соглашаются и некоторые другие исследователи) переместила дату возведения церкви на 1158 год. Летопись говорит, что Андрей, придя в эти земли, поставил две церкви в честь Богородицы — Рождественскую и Покровскую. Рождественская, сильно перестроенная в XVIII веке, сейчас находится на территории Боголюбского монастыря в одном комплексе с остатками княжеского дворца. Известно, что править во Владимире Андрей начал в 1157 году. Строительство храма за год объясняется тоже довольно просто: храм Покрова относительно небольшой в сравнении с тем же Успенским собором, построить его за год было вполне возможно.

Почему в честь праздника Покрова Божией Матери?

Это первый известный в мире храм, посвященный этому празднику. Мы не можем утверждать, что прежде Покровских храмов не было, но науке о них ничего не известно.

Напомним, что праздник Покрова Божией Матери установлен в память о явлении Богородицы юродивому Андрею во Влахернской церкви Константинополя во время всенощного бдения. Причем считается, что в этот момент город находился на осадном положении, а после чудесного явления враги отступили. Было это в Х веке. Почему праздник возник только спустя 200 лет — загадка. Хотя считается, что возникнуть он мог и раньше — в Византии, но не был так популярен среди прочих Богородичных праздников. Из Византии он перекочевал в Киев, а уже оттуда попал во Владимирские земли.

Андрей Боголюбский трепетно относился к почитанию Богородицы, и почти все храмы из построенных им и ныне известных посвящены именно Пресвятой Владычице. Было ли это действительно чем-то личным для князя, или сыграло роль особое почитания Матери Божией в Константинополе — сейчас сказать сложно. Но храм, возведенный при Андрее Боголюбском, оказался не только первым, посвященным Покрову, но и единственным на последующие 200 лет. Массово Покровские храмы стали появляться только с XIV века.

Совпадают ли нынешний и первоначальный облик храма?

Мы ничего не знаем и о первоначальном облике храма Покрова на Нерли. Существует несколько вариантов реконструкции. В целом можно смело утверждать, что он во многом сохранил свой первоначальный облик. Еще в XIX веке археолог и исследователь архитектуры Николай Артлебен проводил осмотр храма и небольшие раскопки подле него. На расстоянии 2,5 метров от стен в земле были найдены остатки белокаменных конструкций. Артлебен предположил, что это могли быть фрагменты не сохранившихся построек. Спустя почти 100 лет Николай Воронин провел довольно масштабные археологические исследования окрестностей церкви и тоже нашел белокаменные конструкции и фундаменты. По его мысли, это могли быть остатки белокаменных галерей, которые примыкали к храму с трех сторон — южной, северной и западной. На основании своих данных он сделал научную реконструкцию предполагаемого первоначального облика церкви с открытыми галереями. Существуют иные варианты реконструкций, некоторые ученые считают, что галереи могли быть построены позже, например, в годы правления князя Всеволода Большое Гнездо, развившего традиции белокаменного зодчества.

Царь Давид и звери: кто и почему изображен на стенах храма?

Из храмов времен Андрея Боголюбского именно Покровский сохранил практически в первоначальном виде свой фасадный декор. Он довольно прост, особенно в сравнении с декором более поздних храмов периода расцвета белокаменного зодчества при Всеволоде Большое Гнездо. Но в этой простоте можно усмотреть немалый символизм. Главная его составляющая — это барельефы.

Царь Давид

Лев

Лев — тоже один из самых распространенных символов, повсеместно встречающийся на Западе не только в постройках романского стиля, но и практически во все века архитектурного развития. Во Владимиро-Суздальских землях изображение льва обретает еще один смысл — он становится персональным символом местных князей, начиная с Андрея Боголюбского, и до сих пор остается на гербе Владимира. Поэтому неудивительно, что изображение льва встречается на стенах храма Покрова на Нерли многократно и в разных видах. Можно найти даже смеющегося царя всех зверей.

Голубь

По обе стороны от царя Давида расположены голуби. С ними всё гораздо понятней. Голубь — символ Святого Духа и кротости. В паре со львом они образуют очень мощную смысловую связку. Более того, царя Давида очень часто изображали в окружении зверей и птиц. Храм опоясывают изображения женских голов. Это тоже очень распространенный в романской архитектуре художественный элемент. Почему их так много на стенах Покровского храма, сказать сложно. Возможно, речь идет об архитектурной традиции. Эти изображения — неотъемлемая часть большинства романских построек того времени. Возможно, в данном случае женские головы символизируют Богородицу, которой и посвящен этот храм, а также, напомню, большинство других храмов, построенных Андреем Боголюбским.

Грифон, несущий лань

Разливы: почему именно в этом месте?

Первая мысль, которая возникает, когда выходишь на плиточную тропинку, что ведет к церкви от железной дороги, — что побудило князя Андрея Боголюбского поставить храм именно в этом месте? Всего в паре километров отсюда находилась его собственная резиденция Боголюбово, где он жил со своими дружинниками. Но до сих пор практически весь луг в весеннее половодье покрывается водой разлившихся Нерли и Клязьмы, вода подступает практически к самому храму, не касаясь его только из-за возвышения, на котором тот стоит. Холм этот тоже искусственный — его насыпали при строительстве храма.

Первая версия — это был так называемый парадный княжеский храм, который построен при входе в пределы Владимирского княжества водным путем по рекам Нерли и Клязьме.

Житие благоверного князя (позднее — XVIII века) говорит нам, что при Покровской церкви Андрей Боголюбский основал монашескую обитель. Монастырь здесь действительно известен, но как действующий — только с XVI века, хотя основан был, видимо, намного раньше. Поэтому многие исследователи проигнорировали позднее сообщение из «Жития» и определили Покровскую церковь не как монастырскую, а именно как парадный княжеский храм.

Такие храмы хорошо известны. Это и церковь в комплексе дворца Андрея Боголюбского, и храм в Кидекше, который построил его отец. Таким мог быть и храм Покрова на Нерли. Княжеские церкви всегда имели хоры, но не для размещения там церковного хора — это было место пребывания князя и членов его семьи. Туда же, наверх, по мнению некоторых исследователей, князю носили Причастие.

Часть исследователей опровергает первую версию, считая, что в 1158 году Андрею Боголюбскому было не до парадных храмов. С той стороны, где была построена церковь, находилась враждебная Волжская Булгария — пусть и не угрожающе близко, но в случае чего напала бы именно с этой стороны, и тогда парадный храм пострадал бы первым. Парадные храмы можно ставить на важных для Владимира торговых путях в сторону Новгорода и Киева, но никак не в этом месте.

Вторая версия — храм был монастырским. При этом существует мнение, что это был не просто монастырь, а целая крепость, которая охраняла границы Владимирского княжества. Так это или нет, сейчас ответить нельзя. Никаких остатков стен пока археологи не нашли, монастырь был упразднен вместе со множеством других в годы правления Екатерины II.

Фото Алексея Пичугина

Теперь о шлемовидной главе. Долгое время в научной среде бытовало мнение, которое считалось неоспоримым, что завершения древнерусских церквей были шлемовидными, а луковичные главки появились только после XVI века. На основании этого, любой экскурсовод, который готовился к экскурсии по советской методичке, скорее всего, проигнорирует новые данные науки и сравнит главы Покровского и Дмитровского храмов. Что касается завершения храма Покрова на Нерли, впервые с научной т.з. его исследовал в 1948 году А.И. Власюк. По его наблюдению, под ныне существующей луковичной главкой сохранился первоначальный купол. Он является сводчатым завершением барабана, но мог также служить основанием для деревянной конструкции другого завершения. Когда была установлена нынешняя луковичная главка, мы не знаем. Современный исследователь древнерусской архитектуры С.В. Заграевский несколько лет назад опубликовал целое исследование, посвящённое формам глав церквей Древней Руси. Но, и до него исследователи домонгольской истории, а среди них такие известные как Б. Рыбаков, Н.Воронин, А. Арциховский приходили к выводу, что луковичные главы появились в деревянном зодчестве к концу XIII века. Уже в наше время несколько исследователей изучили общую тенденцию в мировом храмоздательстве XI-XV вв, а также иконописные изображения храмов, пришли к выводу, что нельзя доказать применение в XII веке шлемовидных глав. Более того, Дмитровский собор, который Вы, Лариса, приводите в качестве примера, до начала XIX века имел луковичную главку, что видно, например, на чертеже городского плана 1715 года. Невозможно сказать, как выглядело завершение храма Покрова на Нерли. Это могла быть луковичная глава, конечно, не точно такая, как сейчас, но скорее всего завершения толком не было, вместо него был позолоченный снаружи, или обшитый медью сохранившийся до наших дней свод. Шлемовидные завершения — позднейшая стилизация под старину, причём придуманная за пару веков до возникновения научной реставрации, которая дала ответы на многие вопросы.

И при описании ничего о том, что купол не этого храма и он из другого века и велик. купол должен быть как на Дмитриевском.