Некоторые даты истории железных дорог России.

1806-1810 Горным инженером К.Фроловым на Алтае построена первая рельсовая чугунная дорога длиной около 2 км

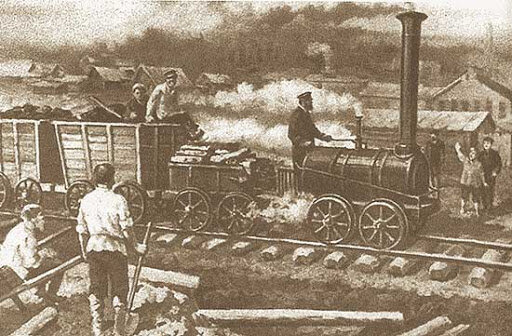

1834 Братьями Черепановыми в Нижнем Тагиле построена рельсовая промышленная дорога длиной 854 м с паровой тягой ими же создан первый паровоз для этой дороги.

1837 Открыта первая в России железная дорога общего пользования Петербург—Царское Село с продолжением до Павловска протяжением 27 км. ширина колеи 6 футов (1829 мм).

1843 Утверждена для Петербурго-Московской железной дороги ширина рельсовой колеи 5 футов (1524 мм), принятая затем как нормальная для отечественных железных дорог.

1851 Открыта двухпутная железнодорожная магистраль Петербург—Москва протяжением 644,4 км.

1857 Введены единые обязательные габариты приближения строений и подвижного состава.

1866 Сдана в эксплуатацию наиболее протяженная в стране железная дорога Москва—Брест (1100 км).

1879 Закончено строительство наиболее протяженного в Европе железнодорожного моста через Волгу у г. Сызрани (1420 м).

1889 Введен Общий устав российских железных дорог.

1891 Начато строительство Великого Сибирского пути (Транссиба)

1916 завершено сооружение Транссиба полностью по российской территории (7420 км).

1892 Учрежден Инженерный совет МПС. ведавший вопросами технической политики в области строительства и эксплуатации железных дорог.

1896 Учреждено Московское инженерное училище, преобразованное в 1913 г. в Московский институт инженеров путей сообщения.

1898 Утверждены первые Правила технической эксплуатации (ПТЭ) железных дорог

1899 Введено в эксплуатацию 5257 км железных дорог — рекордный показатель в транспортном строительстве.

1915 Начато строительство самой северной в России Мурманской железной дороги — от Петрозаводска до Мурманска — протяжением 1044 км. Строительство в основном закончено в ноябре 1916 г.

1917 Вышел первый номер газеты железнодорожников «Гудок».

1920 Утвержден Общий устав железных дорог РСФСР.

Утвержден план ГОЭЛРО с разделом о перспективах развития железнодорожного транспорта.

1921 Оборудована опытная диспетчерская связь на участке Москва — Рязань.

Основана военизированная служба охраны грузов и важных транспортных объектов от хищений и пожаров.

1923 Осуществлено на Северной железной дороге впервые в стране диспетчерское руководство движением поездов.

Начато применение радиосвязи на железных дорогах

Построены первые тепловозы с электрической передачей

Прошел испытания тормоз Ф. П. Казанцева, принятый в дальнейшем для железных дорог страны.

1927 Утвержден Устав железных дорог СССР.

1931 Открыто движение по Туркестано-Сибирской железнодорожной магистрали (Турксиб). Февраль

Принят тормоз И. К. Матросова как типовой для железных дорог СССР.

Построен товарный паровоз серии ФД (Феликс Дзержинский)

Начато применение селекторной связи на железнодорожном транспорте.

1934 Построена первая на сети механизированная сортировочная горка на станции Красный Лиман.

1935 Введена в эксплуатацию первая очередь Московского метрополитена.

Введены в действие авторегулировка на участке Москва — Владимир и диспетчерская централизация стрелок и сигналов на участке Люберцы — Куровская.

1936 Установлен праздник — День железнодорожного транспорта Советского Союза.

География первых железных дорог России: период с 1850 по 1870 г.

Россия – страна огромных пространств, и железные дороги всегда играли важнейшую роль в ее экономике. Этот материал планируется в качестве первого в серии статей, в которых мы попробуем взглянуть на историю развития железнодорожной сети России глазами географа, в первую очередь – глазами экономико-географа.

Первая железная дорога России от Санкт-Петербурга до Царского Села открылась в год смерти Пушкина – в 1837 году, а в 1838 году была продлена до Павловска. На дороге длиной 27 км была применена шестифутовая колея (1829 мм), отличавшаяся от принятой впоследствии в качестве стандарта для железных дорог России пятифутовой (1524 мм), а первое время вместе с паровозами на дороге курсировали поезда с использованием конной тяги. Первой имевшей существенное экономическое значение железной дорогой в Российской империи стала Варшаво-Венская (российский участок от Варшавы до границы) с европейской колеей (1435 мм), вводившаяся в строй отдельными участками с 1840 по 1848 годы.

В этой статье мы рассмотрим историю строительства железных дорог в 1850-1870 годах в границах Российской империи на 1914 год без Финляндии и российской части Польши. Описания будут сопровождаться картами, на которых, помимо городов, станций и собственно линий железных дорог будут обозначены основные территориальные «сгущения» видов экономической деятельности.

Основной упор будет сделан на географию, поэтому оставим за скобками такие моменты, как различия между казенными и частными железными дорогами, источники привлеченных для строительства капиталов, названия обществ и компаний, а также количество путей. Все расстояния приводятся в километрах. Названия городов и станций на картах приведены в их современной форме, в скобках даны исторические названия.

В 1843 году, за 18 лет до отмены крепостного права в России, началось строительство железной дороги, соединившей Санкт-Петербург и Москву – крупнейшие города и экономические центры Российской империи (численность населения на 1840 год – 476 и 349 тыс. жителей соответственно). Открытие дороги длиной 645 км состоялось в 1851 году. Одновременно расположенная между Петербургом и Москвой Тверь стала первым в России крупным городом – транзитной железнодорожной станцией и первым после Петербурга, Москвы и Варшавы губернским городом с железной дорогой.

Одновременно с вводом в эксплуатацию Санкт-Петербурго-Московской железной дороги, в 1851 году, началось строительство второй крупной магистрали – из Петербурга в Варшаву – столицу Привислинских губерний, Царства Польского, еще сравнительно недавно – в 1830-1831 годах – пережившую Польское восстание и превратившуюся впоследствии в один из самых крупных городов и важнейших экономических центров Российской империи.

В 1860 году Варшавская дорога дошла до Динабурга (с 1893 года Двинск, нынешний Даугавпилс). Так железная дорога впервые вошла на территорию Прибалтики.

1861 год ознаменовался строительством ответвления от Динабурга в Ригу – один из крупнейших экономических центров империи, один из главных портов страны, город, находившийся под большим влиянием немецкой культуры (около 60 тыс. жителей в 1840 и около 100 тыс. жителей к началу 1860-х гг.).

В этом же году была введена в эксплуатацию первая очередь Московско-Нижегородской железной дороги – участок от Москвы до Владимира (шестой по счету областной центр нынешней РФ с железной дорогой).

В 1862 году железная дорога дошла от Владимира до Нижнего Новгорода (36 тыс. жителей в 1859 г.), ставшего с середины XIX крупным промышленным центром, а еще раньше – с начала XIX века – важным торговым центром с переносом сюда крупнейшей в России ярмарки. Нижний Новгород стал седьмым по счету областным центром нынешней РФ и первым из нынешних городов-миллионников не считая Москвы и Санкт-Петербурга, в котором появилась железная дорога.

Также в 1862 году – за 90 лет до открытия Волго-Донского канала – была построена железная дорога, соединившая по кратчайшему пути Волгу и Дон. Экономическим стимулом для ее постройки стала необходимость в более эффективных методах транспортировки угля с шахт Донбасса, тогда только начинавшего осваиваться, в центральные районы России. Уголь возили на баржах по Дону и Волге, а между этими реками – на запряженных волами повозках (фурах). Стоит отметить, что в 1846-1847 и 1850-1852 годах чуть севернее уже работала так называемая Дубово-Качалинская железная дорога, работавшая также на животной тяге, но впоследствии разобранная на металлолом.

Ставшая гораздо более удачной и применявшая с самого начала паровозную тягу Волго-Донская железная дорога стала причиной быстрого роста Царицына – будущего Сталинграда и Волгограда и способствовала его превращению в крупнейший промышленный центр (восьмой по счету областной центр РФ, обзаведшийся железной дорогой, пусть и на тот момент изолированной от основной сети).

В самом конце 1863 года открылось движение по еще одной изолированной в то время от основной сети железной дороге, соединившей угольные месторождения в станице Грушевской Области Войска Донского с причалами на реке Дон ( Аксайская ).

В 1864 году вступил в строй второй участок Московско-Рязанской железной дороги – от Коломны до Рязани (девятый по счету областной центр РФ с железной дорогой).

В 1865 году железнодорожное строительство началось на юге России, в исторической Новороссии. Один из крупнейших городов Российской империи, Одесса (около 120 тыс. жителей в середине 1860-х гг.), с ее бурно растущим портом, соединилась железной дорогой с южноукраинскими степями. Первая железная дорога на территории нынешней Украины (за исключением построенной в 1861 году на территории Австрийской империи дороги, соединившей Львов и Перемышль – нынешний польский Пшемысль), соединила Одессу и Балту – уездный город Подольской губернии, центр мукомольной промышленности и перегрузки муки на железную дорогу.

1866 год ознаменован строительством Рязанско-Козловской железной дороги от Рязани через уездный город Рязанской губернии Ряжск до уездного города Тамбовской губернии Козлов (ныне Мичуринск) – крупного торгово-промышленного центра важного сельскохозяйственного района. Строительство этой дороги вдоль старого гужевого пути из юго-восточных степей в Москву стало началом массового проникновения железных дорог в хлебопроизводящие районы страны – хлеб в то время был одним из главнейших экспортных товаров России, и соединение хлебных районов с балтийскими портами стало первоочередной задачей.

Этой цели отвечало и строительство в том же 1866 году железной дороги от Динабурга через Полоцк на Витебск – первого участка «широтной» магистрали, впоследствии соединившей хлебопроизводящие районы России с главным балтийским портом Ригой. После строительства ветви на Витебск Динабург стал важнейшим узлом, от которого железные дороги расходились уже в четыре стороны.

В 1866 году был построен первый участок на железной дороге, которая впоследствии станет становым хребтом европейской части Российской империи и СССР. Участок от Москвы до уездного города Московской губернии Серпухова заложил основу Курского (южного) направления. Оно стало пятым по счету, отходящим от Москвы. Еще на заре развития железных дорог России Москва значительно превосходила значением Петербург в качестве логистического узла, чему способствовало ее выгодное географическое положение в центре Европейской части России.

В этом же году первую «ветку» от основного «ствола» в лице участка от Ряжска до Моршанска, уездного города Тамбовской губернии, важного центра торговли дала Рязано-Козловская магистраль. Линия Одесса-Балта в 1867 году была продлена до Ольвиополя (ныне Первомайск Николаевской области Украины).

1868 год стал годом настоящего прорыва в строительстве железных дорог, открыв период их бурного роста, продолжавшийся до середины 1870-х годов.

Железная дорога от Одессы в 1868 году дошла от Ольвиополя до Знаменки (ныне Кировоградская область Украины) транзитом через Елисаветград (позже Кировоград, ныне город Кропивницкий). Также на 1868 год приходится строительство железной дороги от Риги до центра Курляндской губернии города Митава (ныне Елгава). Мост через реку Западная Двина (Даугава) был возведен только в 1872 году, поэтому начальной станцией линии в Риге был Торенсберг (ныне Торнякалнс) на левом берегу реки.

Высокие темпы строительства сохранились и в следующем году. В 1869 году железная дорога от Одессы достигла Днепра в районе нынешнего Кременчуга (станция Крюков ). Со стороны Рязани, Ряжска и Козлова железнодорожная линия пришла в губернский город Воронеж – важнейший центр Черноземья, тогда же появились ответвления на губернский Тамбов и уездный Борисоглебск (первые участки протяженных линий, в 1871 году синхронно достигших Саратова и Царицына соответственно), а узловой станцией в четыре направления стали Грязи.

На этом завершим обзор развития железнодорожной сети России к 1 января 1870 года. Другие этапы строительства железных дорог будут рассмотрены в следующих публикациях.

Составлено автором по данным Национального атласа России, rzd.ru, infojd.ru, ruxpert.ru, Википедии и других открытых источников.

История железной дороги в России

История отечественных железных дорог уходит в XVIII век. На Александровском пушечном заводе в 1788 г. была построена первая чугунная дорога. В последующие годы были введены в эксплуатацию дорога от Змеиногорского рудника до Корбалихинского сереброплавильного завода на Алтае (1806). Возникла первая рельсовая дорога с паровой тягой на Нижнетагильском металлургическом заводе Демидовых (1834). Первые паровозы в России были построены русскими механиками и изобретателями, отцом и сыном Черепановыми — Ефимом Алексеевичем и Мироном Ефимовичем, работавшими на Нижнетагильских заводах и бывшими крепостными Демидовых. Черепановы занимались самообразованием, посещали заводы Петербурга и Москвы. За изобретательскую деятельность Мирону Черепанову и его жене в 1833 г. была дана вольная. Ефиму Черепанову и его жене вольная была дана в 1836 г.

В 1834 г. они построили первый русский паровоз, а в 1835 г. — второй, более мощный. Но вскоре Черепановы вынуждены были прекратить свои опыты. Хозяева предпочли дешёвый гужевой транспорт. Не получила поддержки и попытка наладить производство паровозов на Пожевском заводе Всеволожских, хотя построенный там в 1839 г. паровоз «Пермяк» был даже послан на выставку в Петербург. Сфера применения рельсового транспорта в качестве подсобного механизма ограничивалась горно-металлургическим производством. Необходимость железных дорог для поступательного экономического развития страны ещё не была осознана на государственном уровне. В то время как за рубежом первые участки железных дорог общего пользования уже вводились в эксплуатацию, ведомство путей сообщения России, рассмотрев в 1826 г. вопрос о строительстве железных дорог общего назначения, сочло его экономически невыгодным. Однако преимущества железных дорог, построенных в Англии в 1825—1830 гг. и приносящих значительные прибыли, а также запуск в 1829 г. паровоза Стефенсона всё же произвели впечатление на российского императора.

15 апреля 1836 г. был опубликован указ Николая I о сооружении Царскосельской железной дороги — исключительно в виде опыта, целью которого было испробовать, насколько наш климат допускает возможность сооружать в стране рельсовые пути. 30 октября 1837 г. дорога между Петербургом и Царским селом была официально открыта, а через полгода ввели в эксплуатацию участок дороги между Царским селом и Павловском. Таким образом, первая железная дорога в России, открытая в 1837 году, соединяла Петербург и Царское село (загородную царскую резиденцию). Современники так описывали Царскосельскую дорогу: «Вот идёт паровоз с трубой, из которой валит дым; машина тащит за собой несколько повозок, в которых помещается более 300 человек; сила равна силе 40 лошадей; в один час она пробегает пространство в 30 вёрст. От Царского до Павловска 5 вёрст пробегает ровно в 7 с половиной минут. К машине приделана труба другого рода, в неё, в продолжение пути, железнодорожник трубит, остерегая зрителей. Длинная вереница экипажей прилажена к паровозу: вот огромный дилижанс, вот берлины, шарабаны, широкие крытые повозки с шестью рядами скамеек на пять человек каждая; вагоны, повозки открытые для помещения такого же числа пассажиров; вот огромные фуры и телеги для разной клади; вот ряд роспусков для перевозки животных: лошадей, коров, овец, телят и птиц домашних; вот чаны для разных жидкостей, буфеты для съестных припасов». Первая российская дорога длиною в 25 вёрст, шириной колеи в 0,857 саженей (182,85 см) была построена за год и восемь месяцев. Специально образованное акционерное Общество Царскосельской железной дороги израсходовало на её сооружение 5 млн. рублей ассигнациями. Таким образом, 1837 год стал стартовым в развитии железнодорожного транспорта в России. Решительный поворот в железнодорожной политике произошёл спустя несколько лет. Вернувшиеся из Америки инженеры П.П.Мельников и Н.О.Крафт подготовили обстоятельный доклад, содержавший информацию об иностранных железных дорогах. Особое внимание обращалось на экономическую значимость и культурную полезность железных дорог. Тем более что в условиях происходившего в России в те годы промышленного переворота совершенствование средств транспорта позволяло более оперативно решать многие хозяйственные вопросы. Железнодорожный транспорт отличался быстротой движения, непрерывностью и всепогодностью, гарантиями сроков доставок и дешевизной перевозок, что делало его преимущества в сравнении с другими видами перемещений того времени очевидными.

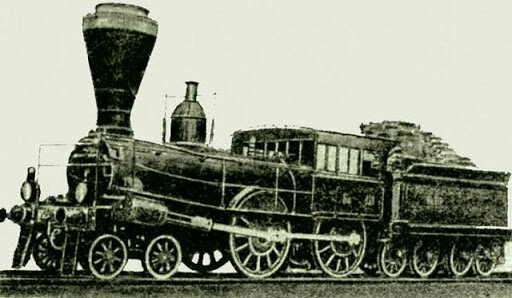

На первых дорогах нашей страны эксплуатировались заграничные типы паровозов. Было принято решение собирать на Александровском чугунолитейном заводе в Петербурге локомотивы, используя зарубежный опыт и учитывая особенности новой железнодорожной линии. В качестве образцов на завод были доставлены два паровоза — один из Англии, другой — из США, а также несколько вагонов. Российское правительство уступило Александровский завод по контракту на шесть лет американским предпринимателям, которые, согласно договору, должны были подготовить российских железнодорожников. В 1845 г. заводом был выпущен первый паровоз по типу стефенсоновского. К 1849 г. для Петербурго-Московской железной дороги было построено 42 пассажирских и 120 товарных паровозов, 70 пассажирских и около 2000 товарных вагонов.

1 февраля 1842 г. император подписал указ, в соответствии с которым предполагалось начать строительство Санкт-Петербурго-Московской железной дороги. Инициатором строительства этой первостепенной магистрали на сей раз выступило правительство, возложившее на казну финансирование этого предприятия. При этом Николай I не препятствовал подробному изучению и рассмотрению правительственным органами предложений частных предпринимателей о строительстве тех или иных рельсовых путей. 11 августа 1842 г. был образован Департамент железных дорог, в котором сосредоточились все распоряжения о постройке новой линии, а впоследствии и других рельсовых путей. Строительство дороги началось летом 1843 г. на основе проекта П.П.Мельникова, Н.О.Крафта и А.Д.Готмана. Дорога была задумана как двухколесный путь по кратчайшему направлению длиной около 604 верст (в разных источниках протяжённость линии Санкт-Петербург-Москва указывается в 603 и в 609 вёрст). Первоначально определённая сумма, отведённая на строительство, составляла 43 млн. рублей серебром. Трасса была построена за восемь с половиной лет и обошлась казне в 66 850 тыс. рублей серебром, что оказалось дешевле многих иностранных железных дорог. Относительная дешевизна строительства достигалась за счёт нестандартных инженерных решений, массового использования крепостного труда, применения специализации и поточного метода производства работ. В процессе проектирования и сооружения железной дороги определились и параметры, которые в дальнейшем учитывались в железнодорожном строительстве. Так, ширина колеи в 1524 мм стала общегосударственной на сети железных дорог — вплоть до нашего времени. Кроме того были разработаны основы размещения станций и т.д. Сооружением вокзалов по предписанию Николая I занимались не инженеры, а архитекторы. Для этого пригласили двух известных зодчих — К.А.Тона и Р.А.Желязевича. К.А.Тон проектировал главные здания вокзалов на магистрали — Московский и Петербургский. Они были завершены в 1851—1852 гг. Устройства сигнализации и связи для обеспечения безопасности перевозочного процесса в этот период находились ещё на стадии становления. Несмотря на это, российский учёный Б.С.Якоби подготовил аппаратуру телеграфной связи для дороги. Однако к эксплуатации была принята система телеграфной связи немецкого изобретателя В.Сименса. Официальное открытие крупнейшей в Европе двухпутной дороги состоялось 1 ноября 1851 г. Газета «Северная пчела» восторженно писала об отправлении в 11 часов 15 минут первого «общенародного поезда», который через 21 час 45 минут благополучно прибыл в Москву. Дорога носила название Санкт-Петербурго-Московская, а после кончины императора Николая I, в 1855 г., была переименована в Николаевскую. Дорога работает исправно по сегодняшний день вот уже более 150 лет.

Несмотря на интерес Николая I к железнодорожному строительству и практическое осуществление ряда проектов, Россия продолжала отставать в этой области от развитых государств мира: в 1853 г. протяжённость железнодорожных линий в стране насчитывала 979 верст, что составляло 1,5 % мировой железнодорожной сети. Это обстоятельство негативным образом проявилось в ходе Крымской войны, ибо отсутствие современных путей сообщения сделало невозможным бесперебойное снабжение армии необходимыми подкреплениями, боеприпасами и продовольствием. Александр II определил дальнейшее строительство сети железных дорог в качестве необходимого условия развития экономики и укрепления обороноспособности страны. В 1855 г. главноуправляющим путями сообщения был назначен генерал-адъютант К.В.Чевкин, горный инженер и участник строительства Николаевской железной дороги. 26 января 1857 г. Александр II подписал указ о создании сети железных дорог. Одновременно правительством была заключена концессия на сооружение целого ряда железных дорог общей протяжённостью около 4000 км. Для реализации намеченных планов было образовано Главное общество российских железных дорог с участием русского, французского, английского и немецкого банковского капитала. К началу 1860-х гг. были построены первые участки московских железнодорожных направлений. В Москве появились Нижегородский, Ярославский и Курский вокзалы, но ожидаемого прилива иностранного капитала в Россию за счёт продажи акций и облигаций Главного общества не произошло. В 1870-х гг. требования к ширине колеи были ужесточены до 1520 мм. Строительство дорог оказалось под угрозой. Против решения о прекращении на неопределённое время строительства железных дорог выступил главноуправляющий путями сообщения генерал-лейтенант П.П.Мельников. П.П.Мельников считал необходимым активно привлекать к железнодорожному строительству капиталистов, преимущественно отечественных, но на линиях не первостепенного значения. К 1865 г. протяжённость железных дорог России составила 3000 км. Успешное завершение сооружения Петербурго-Варшавской и Нижегородской линий способствовали притоку к предприятиям такого рода отечественных и русских капиталов. В последующие три года были выданы концессии на строительство 26 линий, среди которых дороги Курск—Киев, Курск—Харьков—Таганрог, Орёл—Витебск. В начале 1870-х гг. в стране начался настоящий железнодорожный бум. В 1865 г. Главное управление было преобразовано в Министерство путей сообщения, которое, проводя курс на объединение железнодорожной сетью всей территории России, в качестве первостепенных задач определило освоение Донецкого и Криворожского горнорудных бассейнов, выход на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию. Строительство предполагалось вести преимущественно за счёт государства. По мере развития железнодорожной сети всё более выявлялась необходимость разработки железнодорожного законодательства. В 1875 г. были подготовлены правила и условия перевозки грузов по русским железным дорогам, а так же утверждены Министерством путей сообщения Временные правила перевозки пассажиров. В соответствии с ними за проезд без билета пассажиры несли денежную ответственность, а именно подвергались взиманию двойной платы за все расстояния от той станции, где производился последний просмотр билетов, до той, на которой будет обнаружено отсутствие билета. Правила допускали, с дозволения начальников станции, перевозку комнатных птиц и животных (в том числе и собак), в общих пассажирских вагонах. Был составлен перечень опасных предметов, перевозка которых должна производиться с особыми предосторожностями (порох, фосфор, жирные масла и т.д.).

В конце 1880-х гг. стала очевидной необходимость сооружения Транссибирской магистрали — железной дороги через всю страну. 12 февраля 1891 г. члены Кабинета министров единодушно высказались за необходимость сооружения Транссиба. Первый камень великого Сибирского рельсового пути был заложен 19 мая 1891 г. во Владивостоке. Возводить магистраль было решено в три очереди — и завершить строительство в течение 10 лет. Руководили строительством опытные инженеры А.И.Урсати, О.П.Вяземский, К.Я.Михайловский, А.И.Меженинов и другие. Одновременно на стройке было задействовано более 100 тыс. рабочих; предварительная стоимость проекта определялась в 350 млн рублей золотом — или 44 тыс. рублей за версту. Работы производились вручную: орудиями труда были лопаты, топоры, ломы, пилы. Несмотря на многочисленные сложности (таёжный массив, горы, реки, и озёра, паводки и наводнения) дорога строилась с удивительной быстротой. Около 9100 вёрст (с учётом построенных тогда же примыкающих веток), было проложено со средним темпом строительства 740 км в год. Это высокая цифра даже для современного строительства. Движение поездов по Транссибу началось 21 октября (3 ноября) 1901 года, после того как было уложено «золотое звено» на последнем участке строительства Китайско-Восточной железной дороги. Окончание строительства на территории Российской империи датировано 5 (18) октября 1916 года, с пуском Хабаровского моста через Амур. Многие технические решения, найденные отечественными инженерами при строительстве магистрали и осуществлённые героическим трудом нашего народа, не имели аналогов в мировой практике. Одним из наиболее ярких достижений русской инженерной мысли стала постройка мостов через крупные сибирские реки. Мостовой переход через Амур был назван современниками амурским чудом. Это сооружение, высотой 64 метра и длинной 2,6 км, строилось в 1913—1916 гг. по проекту инженеров Л.Д.Проскурякова и Г.П.Передерия. Мост включал 18 пролетов по 127 метров с 200-метровой левобережной эстакадой. На строительство моста было израсходовано 17 800 тонн металла, казне он обошёлся в 13,5 млн. рублей. При ручном выполнении работ в сложных геологических условиях за 2,5 года был построен девятисотметровый мост через Енисей. В 1904 г. на станции Слюдянка-1 у озера Байкал был открыт единственный в мире вокзал, построенный целиком из мрамора. Вокзал был задуман как памятник, венчающий грандиозный труд строителей и завершающий сооружение уникальной Кругобайкальской железной дороги. Вокзал сохранился до настоящего времени практически в первозданном виде.