Строительство плотин

А что делать, если плотину или целый гидроузел нужно строить прямо в реке, как и строится большинство крупных гидроузлов на наших реках? Ведь реку нельзя остановить. Часто нельзя на ней даже временно останавливать судоходство.

В этом случае обычно поступают следующим образом. Место под котлован на части реки, от трети до половины ее ширины, огораживают временной глухой плотиной, называемой строительной перемычкой. Другая часть реки, называемая прораном, остается свободной. Внутри перемычки идут строительные работы. Когда внутри перемычки сооружение закончено настолько, что на дне котлована делать больше нечего и все оставшиеся работы можно вести над водой, перемычку разрушают. Бывает, что возводится не одна перемычка, а сразу две — у правого и левого берегов.

Вверху — общий вид гидроузла. На рисунках показаны этапы его строительства. 1 — место, выбранное для сооружения плотины (створ гидроузла); 2 — земснаряды насыпали две перемычки, вода из них откачана, возводятся здание ГЭС и водосливная плотина;

По окончании работ за перемычками остается закрыть проран, т. е. перекрыть реку глухой плотиной.

Когда глухая земляная часть плотины отсыпана до полной высоты, заделывают все временные отверстия в сооружении, закрывают и водосливные пролеты щитами, затем начинают поднимать подпор на плотине и накапливать воду перед ней. Так образуется искусственное море — водохранилище.

Этапы его строительства гидроузла. 3 — котлован ГЭС затоплен, а проран начинает суживаться насыпью земляной плотины; 4 — в проране наведен наплавной мост, с которого бросают камень и бетонные кубы, чтобы закрыть реку наглухо; прорыт судоходный канал и строятся судоходные шлюзы; 5 — идет доделка водосливной плотины и монтаж водяных турбин и электрогенераторов в здании ГЭС; 6 — все основные сооружения закончены, идет наполнение водохранилища.

Если нужно строить плотину на узкой реке, то иногда приходится ее искусственно отводить в сторону, т. е. обводить вокруг места постройки по каналу или туннелю.

Как видите, чтобы построить гидросооружение, приходится не только возводить само сооружение, но и выполнять много вспомогательных работ, таких, например, как возведение перемычек, откачка больших масс воды из котлованов, постройка временных дорог, мастерских, рабочих поселков и т. п.

При строительстве гидроузлов и отдельных гидросооружений приходится выполнять очень большие и самые разнообразные работы: выемки и насыпи земли, кладку из камня и бетона, изготовление и монтаж всевозможных конструкций из стали, установку машин и механизмов и многое другое.

На Волго-Доне только по первой очереди строительства произведено выемок и насыпей 174 млн. м³, уложено бетона и железобетонных конструкций почти 3 млн. м³, установлено металлоконструкций и механизмов 57 тыс. Т. На гидроузле Волжской ГЭС им. В. И. Ленина сделано выемок и насыпей — 183 млн. м³, уложено, бетона — 7,3 млн. м³, смонтировано металлоконструкций и механизмов — 140 тыс. Т. Выполнить такие объемы работ без машин и механической энергии немыслимо.

Теперь 90-99% земляных работ выполняется только с помощью специальных снарядов и машин. Их приводит в действие электричество, горючее или пар. Лишь незначительная доля работ выполняется вручную.

Основные машины, с помощью которых строители-гидротехники выполняют земляные работы на своих сооружениях — роют выемки и отвозят грунт, срезают поверхность и передвигают грунт, роют и перебрасывают грунт, зачищают откосы, — это различные экскаваторы, бульдозеры, скреперы, планировщики.

Для возведения больших насыпей и земляных плотин часто пользуются землесосами. Через хобот с помощью мощного насоса они засасывают со дна смесь воды с грунтом — пульпу. По длинным трубам — пульповодам — эта смесь передается на возводимую насыпь. Такая операция называется гидронамывом.

Гидронамывом созданы земляные плотины Цимлянского, Куйбышевского и многих других крупных гидроузлов.

Дно реки углубляют с помощью землечерпалок. Грунт от них отвозят в особых баржах — шаландах и сваливают в глубокое место. У этой баржи в дне открываются большие люки, через которые и вываливается грунт.

Иногда грунт разрабатывают с помощью мощной струи воды, подаваемой гидромонитором. Отдельные гидромониторы могут давать струю воды такой силы, что разрушается даже скала.

В гидротехнические сооружения укладываются тысячи и даже миллионы кубометров бетона. Эти работы также выполняются только с помощью машин.

Чтобы заготавливать такие количества бетона, на строительстве организуется бетонное хозяйство и строятся автоматизированные бетонные заводы, которые непрерывно готовят бетонную смесь. К заводу по железной дороге или по реке подвозят материалы для бетона: цемент, песок, щебень. Готовая бетонная смесь отвозится на место укладки в больших бадьях, которые подхватывают краны и передают в блоки.

Земснаряд намывает земляную плотину.

Каждое большое бетонное сооружение бетонируется частями — блоками, которые образуются с помощью деревянной или металлической опалубки.

Теперь начинают строить гидротехнические сооружения из сборного железобетона.

В гидротехнических сооружениях применяют много металлических конструкций и машин. Это большие щиты и затворы, подъемные лебедки и краны, мостовые перекрытия, перила, мачты, гидротурбины и генераторы и целый ряд других механизмов, которыми оборудуется строящаяся ГЭС.

Все это привозится готовыми частями с заводов, собирается и устанавливается на месте. Эту операцию называют монтажом.

Когда в 1932 г. вступил в строй Днепрогэс, он был самой крупной гидростанцией в Европе. Но Волжская ГЭС им. В. И. Ленина и Сталинградская ГЭС намного превосходят Днепрогэс.

И это сегодня. А завтра? Завтра на могучих реках Сибири будут воздвигнуты Братская ГЭС на Ангаре, Красноярская ГЭС на Енисее, Нижне-Обская ГЭС на Оби и много других гидроузлов и гидростанций, призванных использовать неисчерпаемую мощь сибирских и дальневосточных рек.

А на Волге уже запроектированы Чебоксарская, Нижне-Камская ГЭС. На Днепре построены Каховская и Кременчугская ГЭС. Проектируется еще много других гидростанций.

Землечерпалка углубляет дно канала.

Разрабатывается проект переброски воды рек бассейна Белого моря в систему Волги и ее притоков. Это остановит понижение уровня Каспийского моря и оживит большие пустыни вокруг него.

Большой Каракумский канал подает воду Аму-Дарьи в безводную пустыню Каракумы, в долины pp. Мургаба и Теджена и дойдет до Каспийского моря. Множество новых оросительных систем превратит засушливые степи и пустыни в цветущие, золеные районы.

Запасы водной энергии на наших реках неисчерпаемы. Необходимо решить грандиозные гидротехнические задачи, чтобы еще лучше покорять воду, заставить ее служить нуждам человека. Это предстоит делать молодой смене.

Покорение воды — великое и увлекательное дело. Но чтобы справиться с ним, надо много знать и много работать. Вода покоряется только умелым и настойчивым.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Строительство дамбы

проектирование, монтаж и укрепление

Наша строительная компания выполняет работы по строительству дамбы с укреплением откосов металлошпунтом в Москве, Московской области и других регионах Российской Федерации.

Дамбой называется трапециевидная земляная насыпь (или бетонное сооружение) на территории водоема, функция которой – создавать барьер для свободного перемещения воды. Аналог плотины, только с упрощенной конструкцией и рассчитанный на меньшие нагрузки. Плотины чаще сооружаются из железобетона, основной материал строительства дамбы – грунт.

Виды и функции дамбы

Дамбы имеют различное назначение:

По отношению к водоему дамба может быть контурной (по периметру берега) или разделительной (например, перешеек между парными прудами). Разделительные симметричны. У контурных откос, обращенный к воде, положе противоположного.

Дамба может быть искусственного и естественного происхождения. Естественные – это речные заторы из бревен, нанесенных потоком в течение времени, бобровые запруды и последствия других природных факторов.

Искусственная дамба может состоять из различных материалов:

Сооружение может быть стационарным и временным. Строительство временной дамбы требуется, например, в случае наводнения: она нужна, пока уровень воды в водоеме высокий, а в штатной ситуации будет только мешать нормальному течению.

По всем вопросам звоните: 8 800 707-72-09

Структура дамбы

Грунтовая, каменно-грунтовая дамба состоит из нескольких частей. В разрезе она выглядит так:

При другом способе устройства все сооружение может быть сложено однородным водопроницаемым грунтом (песок, супесь, гравий). Глины и другие породы, удерживающие влагу, в теле дамбы не используются. Из них можно сделать плотное основание для конструкции или глиняный замок.

По верхней плоскости дамбы может проходить автострада или железная дорога. В этом случае высота над водой должна быть соответствующей, чтобы полотно не затапливалось даже при самом высоком уровне воды (не меньше метра над высокой водой). Ширина зависит от ширины дороги и должна соответствовать расчетным параметрам устойчивости.

Для других дамб (в дачно-садовых, частных хозяйствах) достаточно полуметра над уровнем воды. Ширина гребня варьируется: в маленьком пруду – около метра. Отношение ширины подошвы к высоте сооружения – 2,5 к 1.

В высоких откосах для повышения устойчивости делаются горизонтальные ступени – бермы, с шагом 2-8 метров.

Строительство дамб и плотин с помощью металлошпунта

Грунтовые и земляные дамбы в силу своей конфигурации занимают много места, что делает проблематичным их использование в небольших водоемах. Чтобы уменьшить габариты, стенки обжимают. Форма такой дамбы отличается от классической: трапециевидная только верхняя часть, а нижние (шпунтовые) стенки – вертикальные.

С течением времени происходит размывание грунта, земляная дамба оседает вниз, «растекаясь» по дну. Чтобы этого не происходило, стенки сооружения укрепляют. Оптимальный способ укрепления – тоже шпунты: металлические, в некоторых случаях ПВХ или композитные.

Шпунтом можно «обшить» новую дамбу или усилить старую. Прочные стенки позволяют использовать насыпь в любом качестве, в том числе для сооружения железных и автодорог.

Технология строительства дамбы

Нормативные требования к строительству дамбы:

Этапы строительства дамбы:

Для монтажа укрепления используются металлопрофильные шпунтовые сваи (шпунты Ларсена). Каждый элемент оснащен по бокам пазогребневыми замками, с помощью которых сваи соединяются в цельную конструкцию.

Секция из нескольких шпунтов собирается на берегу, после чего переносится крановой стрелой на место погружения. Шпунты погружаются одним из способов:

По всем вопросам звоните: 8 800 707-72-09

Как заказать строительство дамбы в нашей компании

Мы реализуем шпунты и устанавливаем шпунтовые ограждения по всей Российской Федерации. Выполняем все работы, начиная с нулевого цикла:

Мы выполняем все виды работ, требующих установки шпунтовых стенок:

К услугам наших клиентов:

Рассчитайте массу шпунта для своего проекта

На странице прайса можно узнать стоимость шпунта.

Ландшафтная архитектура и зеленое строительство | Totalarch

Вы здесь

Строительство плотин

Устройство водоема связано со строительством ряда гидротехнических сооружений, объединяемых общими условиями совместной работы и местоположением и называемых гидроузлом. Так, при строительстве водоема с целью благоустройства территории основными сооружениями гидроузла можно назвать собственно водоем, плотину, при необходимости дамбы, водосбросное сооружение и водоспуск (водовыпуск). Основную роль играет плотина, обеспечивающая регулирование стока (аккумуляцию воды в водоеме). Для того чтобы правильно запроектировать и построить плотину, необходимо предварительно провести ряд инженерных изысканий, результаты которых уточнят место расположения плотины, надежность сопряжения плотины с дном и берегами водотока, возможные потери на фильтрацию, приток воды поверхностного и грунтового стока и др.

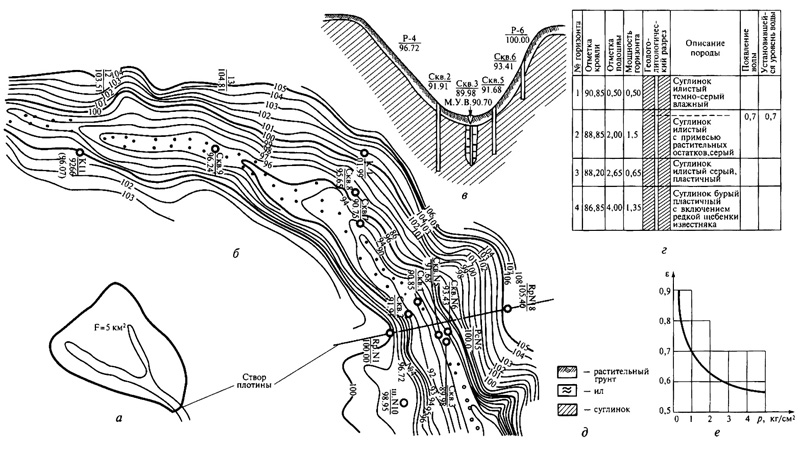

С этой целью проводят следующие виды инженерных изысканий: топографические, геологические, гидрологические, гидрогеологические, завершающиеся камеральными работами и лабораторными анализами собранных в полевых условиях материалов (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Графические материалы изысканий (по И.М. Шармановскому): а — водосборная площадь; б — план проектируемого водоема; в — геологический профиль по створу плотины; г — литологическая колонка буровой скважины N°1; д — условные обозначения грунтов; е — компрессионная кривая

Створом плотины называется предполагаемое место расположения плотины на водотоке. Наиболее желательным местом расположения створа является то место, в котором горизонтали поверхности земли близко подходят друг к другу, берега крутые, а выше по течению горизонтали «раздвигаются», образуя расширение значительного объема. Это место и будет являться наиболее удобным для строительства плотины исходя из соображений топографии. Если просмотреть весь водоток (а речь идет, в первую очередь, о водоемах на местном стоке), то станет ясно, что удобных мест имеется не одно, а несколько. Поэтому приходится решать вопрос с привлечением других материалов изысканий.

На основе топографических изысканий определяют объем чаши водоема при разных уровнях воды.

Определенную конкретизацию могут внести материалы геологических изысканий, показывающих, в каком створе грунты более прочные, более надежные, обладающие слабыми фильтрационными свойствами. Место расположения таких фунтов и определит предпочтительный створ будущей плотины. Изменяя место расположения створа, необходимо считаться с тем, что при движении вверх по водотоку одновременно изменяется (уменьшается) площадь бассейна (водосборной площади), а следовательно, и объем годового поверхностного стока.

В результате гидрологических изысканий определяют площадь водосбора и различные характеристики стока и, в первую очередь, объем годового стока. При этом могут возникнуть различные соотношения между потенциальным объемом чаши водоема и объемом годового стока, которые помогут выбрать оптимальный створ, тип регулирования стока, а при большом объеме стока — решить вопрос о создании не одного, а целого каскада водоемов, расположенных на одном и том же водотоке.

Результаты гидрогеологических изысканий позволяют выявить наличие водоносных горизонтов, их расположение и величину подземного стока, определяющую возможное подземное питание водоема.

По результатам всех этих изысканий и лабораторных исследований выбирается окончательное расположение одного или нескольких гидроузлов. В последнем случае необходимо считаться с тем, что экономическая эффективность создания отдельных гидроузлов каскада будет различной и предпочтение следует отдать наиболее эффективному, если его объем и площадь акватории будут отвечать заданным требованиям.

Основным сооружением гидроузла является плотина. Плотины классифицируются по отношению к пропуску стока, основным используемым материалам, особенностям конструкции, способу возведения и по другим признакам.

По отношению к пропуску стока плотины подразделяют на глухие, водосливные и фильтрующие (наподобие бобровых деревянно-веточных плотин).

По основным используемым материалам плотины могут быть грунтовые (однородные и неоднородные), каменные, каменно-набросные, габионные, каменно-земляные, намывные, из армированного грунта, деревянные, ряжевые, бетонные, железобетонные и др.

По особенностям конструкции плотины из бетона и железобетона можно подразделить на гравитационные, контрфорсные, арочные и др.

По способу возведения земляные плотины можно подразделить на насыпные с уплотнением, намывные, взрывонабросные и др. ***

***В данной статье рассматриваются земляные насыпные глухие плотины IV класса, которые наиболее часто применяются на объектах ландшафтной архитектуры (СНиП 2.06.05-84 «Плотины из грунтовых материалов»).

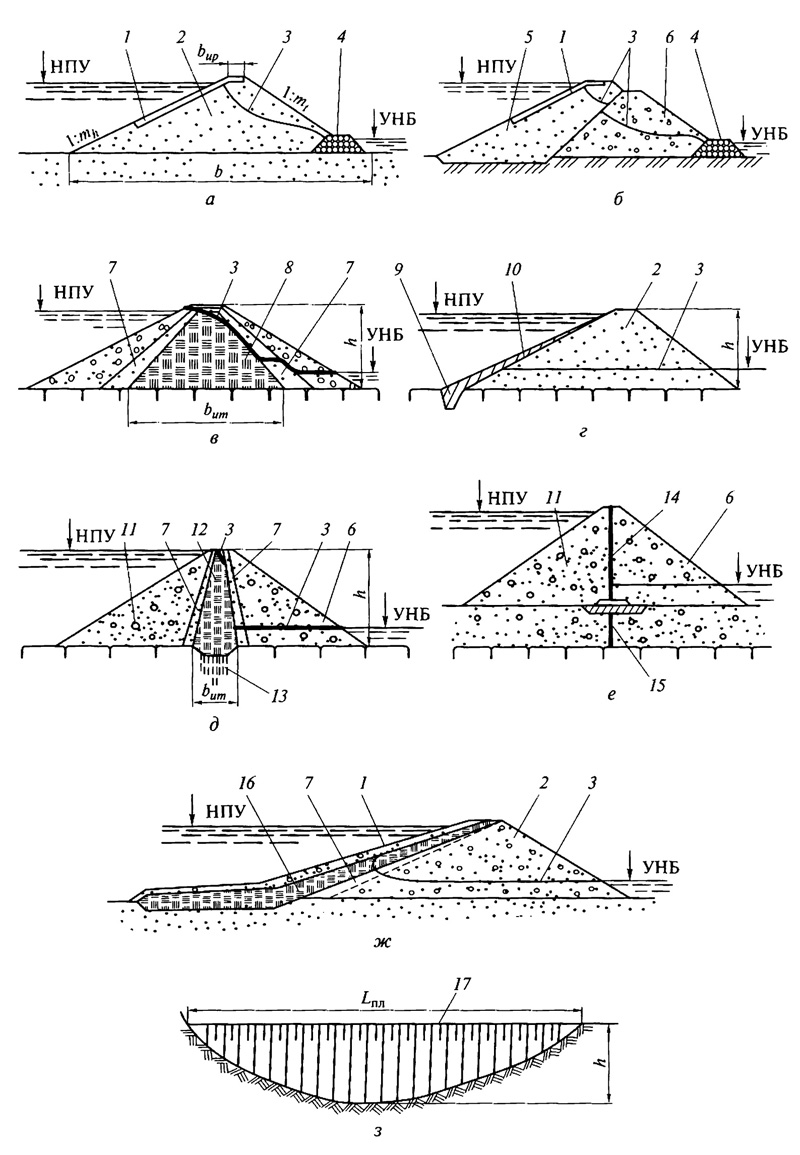

Земляные насыпные плотины по конструкции тела и плотинные водоемы по уровням воды характеризуются следующими основными терминами и показателями: тело плотины, гребень плотины, высота плотины, ширины плотины понизу, ширина противофильтрационной призмы понизу, верховой (мокрый) откос, низовой (сухой) откос; нормальный подпорный уровень (НПУ), форсированный подпорный уровень (ФПУ), уровень мертвого объема (УМО) (рис. 6.2).

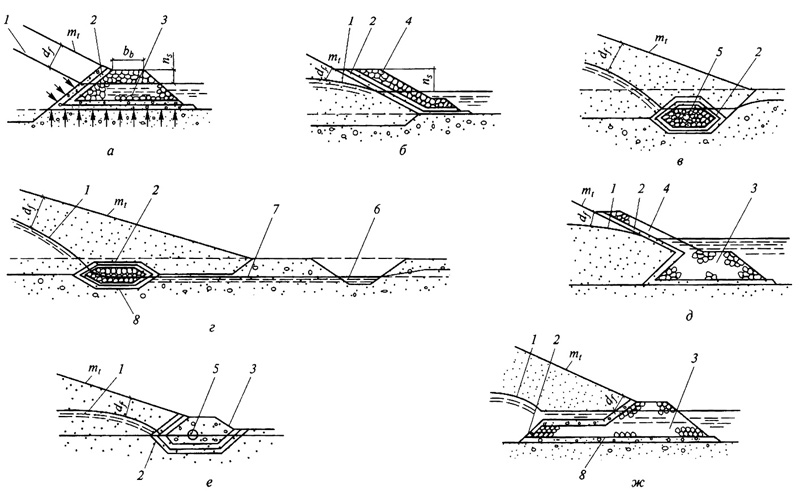

Рис. 6.2. Виды земляных насыпных плотин: а — однородная; б, в — неоднородные; г — с экраном из негрунтовых материалов; д — с фунтовым ядром (вертикальным или наклонным); е — с негрунтовой диафрагмой; ж — с грунтовым экраном; з — продольный разрез плотины; 1 — крепление откосов; 2 — тело плотины; 3 — кривая депрессии; 4 — дренаж; 5 — верховая грунтовая противофильтрационная призма; 6 — низовая призма; 7 — переходный слой фунта; 8 — центральная фунтовая противофильтрационная призма; 9 — зуб; 10 — экран из негрунтовых материалов; 11 — верховая призма; 12 — грунтовое ядро; 13 — инъекционная (цементационная) висячая завеса; 14 — противофильтрационная диафрагма; 15— шпунт или стенка; 16 — фунтовый экран; 17 — гребень; НПУ — нормальный подпорный уровень; УНБ — уровень воды в нижнем бьефе; h —высота плотины; b — ширина плотины понизу; b um — ширина противофильтрационной призмы понизу; b up — ширина плотины по гребню; m h — коэффициент верхового откоса; m t — коэффициент низового откоса; L пл — длина плотины по гребню

Земляные плотины классифицируются по конструкции поперечного профиля, противофильтрационных устройств и способу возведения.

По конструкции поперечного профиля земляные плотины подразделяются на следующие типы: из однородного грунта, из неоднородного грунта, с экраном из негрунтовых материалов, с экраном из грунта, с ядром, с диафрагмой (стенкой, шпунтом).

По конструкции противофильтрационных устройств в основании земляные плотины подразделяются на следующие типы: с понуром, с зубом, с инъекционной завесой, с диафрагмой (стенкой, шпунтом).

По способу возведения земляные плотины подразделяются на следующие типы: с механическим уплотнением грунта; без механического уплотнения грунта (с отсыпкой пионерным способом насухо или с отсыпкой в воду).

При возведении плотин следует руководствоваться следующими соображениями. Земляные плотины, дамбы, противофильтрационные устройства напорных сооружений в виде экранов, ядер и понуров можно возводить отсыпкой грунта как в сухих условиях, так и в воду.

При устройстве противофильтрационных устройств наиболее пригодны глинистые грунты с коэффициентом фильтрации K p > 0,05. Допускается применять также искусственную грунтовую смесь, содержащую глинистые, песчаные, дресвяные и крупнообломочные грунты. Состав смеси должен быть проверен в производственных условиях или на опытных отсыпках.

Крутизну откосов плотин и дамб при проектировании и строительстве определяют исходя из физико-механических характеристик грунтов; действующих на откосы сил (собственной массы, влияния воды, сейсмических, динамических, внешних нагрузок на гребне и откосах и др.); высоты плотины; производства работ и условий эксплуатации.

Ориентировочные значения заложений откосов (коэффициента заложения откоса m) земляных насыпей плотин из глинистых и песчаных грунтов при наличии в основании грунтов с прочностью, сопоставимой или больше, чем в теле плотины, можно принять по табл. 6.1.

Для более точного определения коэффициентов заложения устойчивых откосов можно воспользоваться графиком, составленным для различных грунтов. Откосы грунтовых плотин могут иметь переменное заложение, что экономит объем грунта, используемого при возведении плотины. При этом коэффициент заложения т уменьшается в части, примыкающей к гребню плотины, и увеличивается при приближении к основанию.

На откосах средних и высоких плотин рекомендуется устраивать бермы, которые увеличивают устойчивость откосов, облегчают поверхностное водоотведение, и улучшают производственные и эксплуатационные условия. На верховом откосе бермы служат упором крепления и облегчают условия осмотра и ремонта. На низовом откосе бермы используют для служебного проезда, предотвращения размыва водами поверхностного стока (с устройством кюветов или лотков), устройства сооружений для контроля за кривой депрессии и управления задвижкой донного водоспуска. Бермы обычно располагают через 10. 15 м по высоте при ширине 3 м (для проезда) и не менее 1. 2 м, если проезд не предусмотрен.

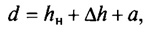

Гребень плотины при минимальной ширине 4,5 м должен возвышаться как над нормальным подпорным уровнем (НПУ), так и над форсированным подпорным уровнем (ФПУ). Превышение отметки гребня плотины над отметкой уровня воды определяют для двух расчетных случаев: над отметкой НПУ и над отметкой ФПУ расчетной вероятности превышения по формуле

где h н — высота наката на откос ветровой волны, м; ∆h — высота ветрового нагона волны, м; а — запас по высоте плотины, равный или больше 0,5 м.

Высоту наката ветровой волны на откос hн определяют по специальным методикам, изложенным в справочниках проектировщика гидротехнических сооружений.

Высоту ветрового нагона ∆h ориентировочно можно определить по формуле

где w — скорость ветра расчетной вероятности превышения на высоте 10 м над уровнем воды, м/с; D — протяженность охваченной ветром акватории, м; g — ускорение силы тяжести, м/с2; Н — расчетная глубина, м; α — угол между продольной осью водоема и направлением ветра.

Одним из важнейших элементов насыпной земляной плотины является дренаж тела плотины, который проектируется и стоится для отвода воды, фильтрующейся через тело и основание плотины; предотвращения выклинивания фильтрационного потока на низовой (сухой) откос; снижения уровня кривой депрессии для повышения устойчивости низового откоса; повышения устойчивости верхового откоса при быстром понижении уровня; отвода воды профильтровавшейся через экран, тело и ядро плотины.

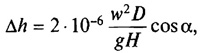

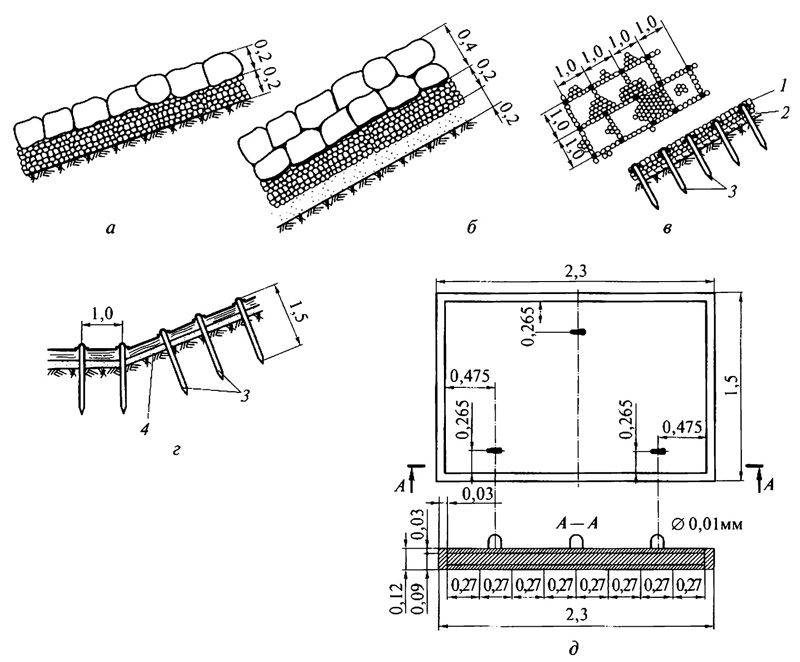

Рис. 6.3. Конструкции основных видов дренажа плотин в русле (а — дренажный банкет; б — наслонный дренаж) и на берегу (в — трубчатый дренаж; г — горизонтальный дренаж; д. ж — комбинированные виды дренажа): 1 — кривая депрессии; 2 — обратный фильтр; 3 — дренажный банкет; 4 — наслонный дренаж; 5 — труба (дрена); 6 — отводящий канал; 7 — отводящая труба; 8 — дренажная лента; d f — максимальная глубина промерзания; m t — коэффициент низового откоса; b b — ширина банкета поверху; n s — превышение верха призмы над уровнем воды в нижнем бьефе

Рис. 6.4. Типы креплений верхового откоса плотин (размеры указаны в м): а — одиночное мощение; б — двойное мощение; в — наброской камня в плетневые клетки; г — хворостяной выстилкой; д — железобетонными плитами; 1 — слой камня толщиной 0,3. 0,5 м; 2 — песчано-гравийная подготовка толщиной 0,1 м; 3 — колья диаметром 5. 8 см, длиной 1,5 м; слой гравия или щебня толщиной 0,10. 0,15 м

Дренажные устройства в зоне низового (сухого) откоса могут иметь различную конструкцию (рис. 6.3). Выбор конструкции, в первую очередь, зависит от типа плотины, ее размеров и используемых грунтов. Дренажный банкет обычно устраивают на русловых участках плотины. Превышение гребня дренажного банкета над максимальным уровнем воды в нижнем бьефе определяют расчетом, но оно должно быть не менее 0,5 м. Ширину поверху принимают из условий производства работ и конструкции, но она не должна быть менее 1 м. Наслонный дренаж устраивают на участках плотины, перекрывающих затопляемую пойму. Толщину наслонного дренажа с обратным фильтром определяют из условий производства работ, но она должна быть не меньше величины t, определяемой по формуле

где d s, 85 — диаметр частиц, масса которых вместе с массой более мелких фракций составляет 85 % от массы всего дренажного слоя, м; t f — толщина обратного фильтра, м.

Превышение гребня наслонного дренажа h s над максимальным уровнем воды в нижнем бьефе принимают, как и для дренажного банкета.

Источник: Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры. Теодоронский В.С.