Северная железная дорога: история, станции, города

Это одна из 16 трасс РЖД.

Как все начиналось

Первым документом, знаменующим появление Северной железной дороги, стало Высочайшее повеление императора России, утвердившее устав общества Московско-Ярославской ж/д.

Его возглавил профессор Ф. Чижов, который привлек московских купцов. Было собрано 15 тысяч серебряных рублей, тут же приступили к строительству.

Неофициально первым участком считается трасса, введенная в эксплуатацию в 1862 г. Она соединяла Москву и Сергиев Посад. По этой ж/д длиной 65 верст курсировал десяток паровозов, таща за собой более сотни товарных и пассажирских вагонов, а также 15 багажных.

За короткий срок (1870-1872 гг.) акционерное общество, во главе которого стоял известный предприниматель и меценат С. Мамонтов, прокладывает и другие линии:

В 1900 г. дорога переходит государству.

Продолжается активное строительство, прокладываются пути в Кострому, Архангельск, Вологду, которая постепенно превращается из захолустья в важный транспортный узел, соединяющий две столицы империи.

В 1907 магистраль между Москвой, Ярославлем и Архангельском (протяженность более 2 тысяч верст) получает официальное наименование – Северная железная дорога.

В 1911-м начинается переход на широкую колею.

Магистраль начала XX века

Северная железная дорога, история которой тесно переплелась с историей страны, знала времена расцвета и упадка.

После революции во время субботников только в 1919 г. было отремонтировано 226 паровозов.

В 1923-м в ходе инвентаризации имущества выяснилось, что 44 % сооружений СЖД изношены. Начинается переоснащение и электрификация железнодорожного сообщения.

Уже в 1924-м электрифицирован первый участок: пригородная трасса из Москвы в Пушкино.

Веяние того времени не обошло стороной СЖД: в 1935 г. впервые проходит слет ударников-стахановцев. Они стремились к экономии топлива, работе без аварий, увеличению скоростей.

Северная железная дорога в годы войны

К началу войны СЖД перевозила 85 % всех грузов в стране. 22 июня 1941 руководители всех станций Северной дороги, как и других магистралей, получили приказ задерживать эшелоны, направляющиеся в Германию, и содействовать перевозке войск и техники.

Стремясь помочь фронту, железнодорожники проводили субботники, осваивали смежные специальности, ремонтировали локомотивы своими силами, выполняли нормы на 200-300 %. Многие ушли на фронт добровольцами. В депо организовывали выпуск противотанковых заграждений, бронепоездов, поездов-пекарен и бань.

Несмотря на войну, Северная железная дорога строилась и развивалась. В 1941 г. за 3 недели были построены пути, которые соединили Октябрьскую и Северную магистраль в районе Кабожа. В 1942 достраивается 367 км Северо-Печорской линии, необходимой для доставки каменного угля. Дорога в военное время строилась по упрощенным схемам, шпалы иногда укладывали на лед и мерзлый грунт. При укладке путей применялся труд лагерных заключенных.

В общей сложности за годы войны Северная дорога удлинилась на 1600 км, прочно соединив шахты Воркуты с центром. Скорость, с какой строили Северо-Печорскую магистраль, была невероятной: в сутки создавали 1,9 км.

Благодаря СЖД во время войны из Сибири и с Урала на фронт доставляли топливо, продовольствие, технику, уголь. В обратном направлении в безопасные районы везли тысячи эвакуированных людей, оборудование заводов, библиотеки, музейные экспонаты.

Послевоенные годы

Несмотря на все усилия железнодорожников, магистраль понесла большие убытки за годы войны. Всего было потеряно около 16 тысяч поездов, разрушены тысячи километров путей. Для работников Северной железной дороги главным было их восстановить, а также увеличить пропускную способность, ликвидировать зависимость от снегопадов, которые зимой парализовывали движение.

В 1953 г. Ярославская и Вологодская ж/д объединяются в Северную, в 1959-м присоединяют к ней Печорскую. Развитие СЖД оживило Крайний Север, стали доступными богатые сырьевые районы:

К 1965 г. почти половина путей была уже переведена на электровозную и тепловозную тягу.

В 70-е строятся новые пути, соединившие Архангельск, Карпогоры и Паленьгу, Ядриху и Великий Устюг, Сосногорск и Печорск, Микунь и Вендигу. Вводится автоматизированная система, позволявшая бесперебойно управлять движением множества поездов, семафоры заменяются на светофоры.

В 80-е происходит установка автоматического управления рабочих мест. В 1984 г. отправляется первый состав из 24 вагонов в Москву.

В планах проложить еще 2 тысячи километров путей СЖД.

Уникальность магистрали

Значение СЖД трудно переоценить: она соединила промышленные районы страны с сырьевыми, способствовала строительству новых городов, заводов, содействовала развитию торговли.

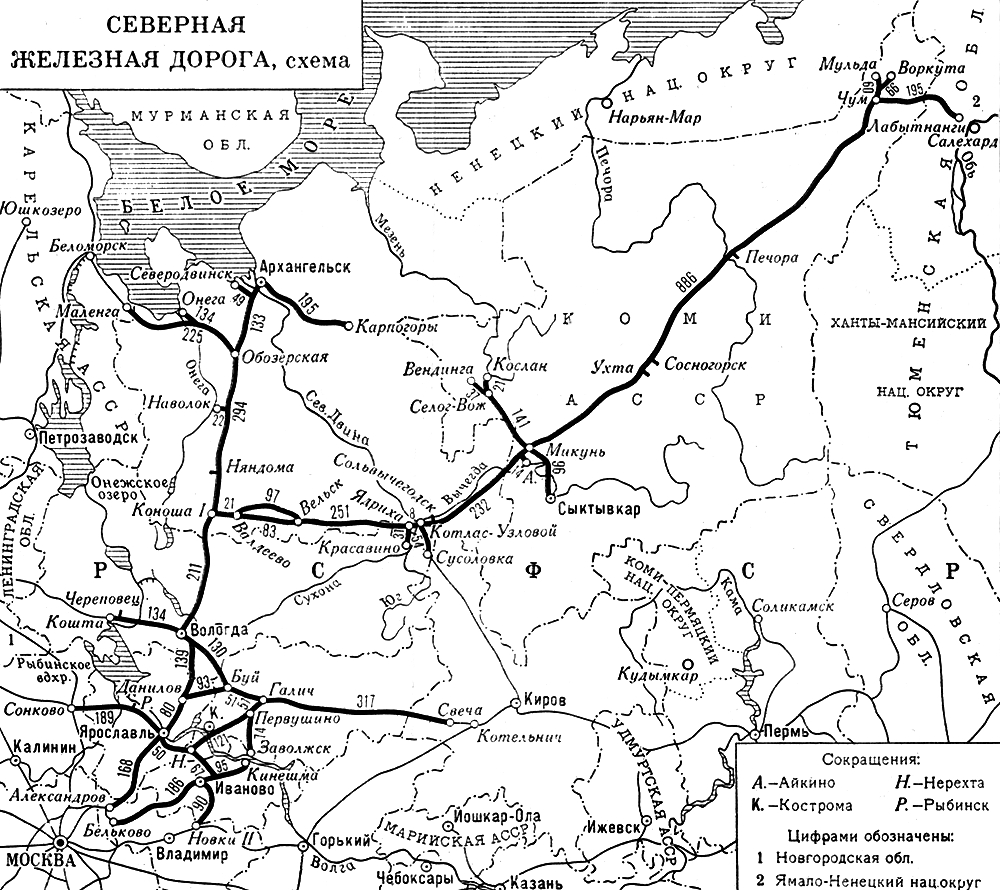

Соединяет Северная железная дорога города Сыктывкар, Воркуту, Ярославль, Иваново, Архангельск. Развитие Крайнего Севера без этой магистрали вряд ли было бы возможно. Сегодня СЖД обеспечивает доставку грузов на космодром Плесецк, в порт Архангельска, снабжает необходимым работающих на Ямале газовиков и нефтяников.

Деятельность СЖД обеспечивает работу около 10 тысяч малых и средних предприятий, а также таких гигантов промышленности, как «Северсталь», «Воркутауголь», «Славнефть» и пр.

Структура дороги

Являясь подразделением РЖД, Северная железная дорога соединяет:

35 % длины магистрали проходит по Центральному региону России и 65 % по Северо-Западному.

Важнейшими грузовыми станциями СЖД являются Воркута, Череповец, Инта, Новоярославская.

На магистрали действуют сортировочные станции, среди них Сольвычегодск, Ярославль-Главный, Лоста.

География: города и станции

Структура дороги определяется ее географическим положением. В состав СЖД входят такие магистрали:

Широтные трассы Северной железной дороги:

Внутрирайонные линии дороги и подъездные пути промышленных предприятий протяженностью почти 5 тысяч км не менее значимы, так как повышают уровень маневренности и экономической эффективности логистики перевозок. Это такие магистрали, как:

Статистика перевозок

Грузооборот Северной железной дороги составляет около 4,5 % от всего объема перевозимых РЖД грузов. По ней осуществляется малый транзит и крупные местные перевозки в регионе. В 2016 г. было перевезено 246,3 млн тонн грузов.

Благодаря железной дороге вывозятся добываемые полезные минералы:

Составы СЖД ввозят в регион стройматериалы и хлеб.

Среди местных перевозок лидирует каменный уголь, дрова, стройматериалы.

Специалисты отмечают, что грузонапряженность Северной дороги в среднем выше, чем по всей сети РЖД.

Лидируют по объему грузооборота такие станции Северной железной дороги, как:

Пассажирские перевозки

Хотя Северная магистраль обслуживает (по сравнению с РЖД) небольшое количество пассажиров, в цифрах это выглядит внушительно – 10,7 млн человек воспользовались в 2016 г. этой железной дорогой.

Пассажирское хозяйство включает:

СЖД обслуживает ежедневно около 100 тысяч пассажиров.

Управление

Являясь филиалом РЖД, Северная железная дорога адрес центрального управления имеет в Ярославле, на Волжской наб., 59.

В структуре его 5 отделений, которые находятся в следующих городах и населенных пунктах:

В разных подразделениях СЖД работает почти 46 тысяч сотрудников. Управление Северной железной дорогой осуществляет ее начальник, в данный момент пост занимает Танаев В.Ф.

Взаимодействие с другими видами транспорта

Речные перевозки издавна играют на Крайнем Севере большую роль, поэтому многие ж/д станции сотрудничают с пароходствами:

СЖД осуществляет связь морских портов, прежде всего Архангельска, Мезени, Онеги и Нарьян-Мара, со всеми регионами России.

Федеральные автомобильные трассы осуществляют конечную доставку грузов от ж/д станций к потребителям.

История СЖД

От Москвы до Ярославля, Вологды и Костромы

29 мая 1859 года императором Александром II был утвержден Устав Общества Московско-Ярославской железной дороги. Само Общество в составе шести учредителей, главным из которых был Иван Федорович Мамонтов, было сформировано почти за год до этого – 27 июня 1858 г.

Общество построило линию от Москвы до Сергиева Посада, она была введена в эксплуатацию в августе 1862 года.

1 января 1871 года в общем перечне железных дорог России появляется Московско-Ярославская железная дорога. В июне того же года с введением в эксплуатацию участка Рыбинск – Бологое начинает существовать Рыбинско – Бологовская железная дорога.

В 1871 году начинается строительство железнодорожных путей к Вологде. С введением в строй железнодорожных участков Урочь – Филино и Филино – Данилов Московско-Ярославская железная дорога переименована (в 1873 году) в Московско-Ярославо-Вологодскую железную дорогу.

В декабре 1887 года открывается для движения участок Ярославль – Кострома.

До Архангельска

В 1890-х годах продолжается интенсивное строительство новых линий и участков дороги. Постройка узкоколейной линии Вологда – Архангельск, начатая 11 июня 1894 года, несмотря на все трудности, была закончена на два месяца раньше срока, и движение по ней открылось в 1898 году.

Общая длина дороги возросла в конечном итоге до 1826 верст, что сделало ее одной из самых протяженных в России. Общество Ярославской дороги было преобразовано в Общество Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги, правление которого возглавил Савва Иванович Мамонтов.

Северные железные дороги

Временное движение на линии Вятка-Котлас открылось в январе 1899 года. А 8 октября комиссия МПС, приняв в эксплуатацию дорогу, заключает: «…в отношении постройки ее, представляется сооружением во всех частях его образцово исполнительным».

1 апреля 1900 года на условиях досрочного выкупа Московско-Ярославско-Архангельская железная дорога принята в казну, в заведование Министерства Финансов, а с 1 января 1902 года – в ведение Министерства Путей Сообщения.

С этого момента строительство ветви Петербург – Вологда – Вятка стало осуществляться за казенный счет. Оно было начато в 1902 году, закончено в 1905 году. Впоследствии эта линия разделилась на две: Санкт – Петербург – Вологда (557 верст) и Вологда – Вятка с ветвью Буй – Данилов (692 версты).

1 ноября 1906 года Московско-Ярославско-Архангельской дороге от казенного строительного Управления был передан участок Вологда – Вятка, а 1 января 1907 года от Николаевской железной дороги – линия Обухово – Вологда с ветвью Званка – Гостинополье.

С января 1907 года Московско-Ярославско-Архангельская дорога получает наименование «Северные железные дороги».

В феврале 1913 года в Ярославле завершается строительство железнодорожного моста через Волгу.

28 июня 1918 года Советское правительство издало декрет, в соответствии с которым все крупнейшие предприятия промышленности, местного благоустройства и железнодорожного транспорта были объявлены собственностью Советской Республики.

Северная и Ярославская железные дороги

В 1936 году Северные железные дороги были разделены на Северную (с Управлением в Вологде) и Ярославскую (с Управлением в Ярославле) железные дороги.

С началом Великой Отечественной войны Ярославская и Северная железные дороги развернули массовые перевозки по обеспечению обороны страны. Одновременно потребовалось обеспечить обратный поток эвакуируемых людей и грузов в тыл.

В Великую Отечественную войну железнодорожный транспорт Севера стал основной артерией, питающей войска Ленинградского, Волховского и Карельского фронтов. Железная дорога обеспечивала перевозки до блокадного Ленинграда, доставку грузов, доставляемых северными морскими конвоями, вглубь страны. Работа железнодорожников в годы войны отличалась беспримерным героизмом – в опаснейших бомбардировках, с применением светомаскировки, без сна и отдыха, в условиях дефицита топлива и запчастей обеспечивалось движение поездов.

Северо-Печорская железная дорога

Еще в предвоенное время было запланировано строительство Северо-Печорской железной дороги протяженностью 1600 километров, в направлении до Воркуты. В конце 1940 года уже функционировала линия от Котласа до Кожвы. Окончательно сдать дорогу в эксплуатацию предполагалось в 1945 году.

Начавшаяся война потребовала ускорить темпы строительства стальных магистралей в северном направлении и обеспечить стратегическую задачу выхода из угледобывающих районов Крайнего Севера. 28 декабря 1941 года из Воркуты в Москву отправился первый «угольный маршрут».

Северная железная дорога

В 1953 году было произведено объединение Северной и Ярославской железных дорог в Северную железную дорогу с Управлением в Ярославле.

В 1956 году вступила в эксплуатацию линия Кострома – Галич протяженностью 127 километров. Через два года после этого начато строительство крупнейшего по тем временам в Европе совмещенного железнодорожно-автомобильного моста – через Северную Двину в Архангельске, этот мост вступил в эксплуатацию в декабре 1964 года.

В 1959 году Печорская и Северная железные дороги объединены в Северную железную дорогу с Управлением в г. Ярославле.

Дальнейшее развитие дороги идет по пути усовершенствования и технического прогресса. Первые персональные компьютеры поступают на Северную железную дорогу в 1982 году, идет разработка систем автоматизации рабочих мест. В 1983 году на СЖД создан информационно-вычислительный центр – головная организация по разработке и эксплуатации автоматизированной системы управления (АСУ).

80-е годы стали для Северной магистрали знаковым временем, на которое пришелся пик объемов перевозок, потребовавший расширения полигона длинносоставных поездов. Первый такой поезд (пассажирский, из 24 вагонов) отправился из Ярославля в Москву 13 июля 1984 года. С 1986 года начинается активная работа по повышению веса поезда.

1989 год отмечен новым достижением в вождении длинносоставных поездов. В марте в Москву был доставлен необычный состав длиной 1,5 км, его вели два локомотива – один впереди, другой – в середине поезда.

В 1990-е годы железнодорожники Северной осуществили большой проект электрификации 117-километрового хода Буй – Вологда.

В 2003 году Северная железная дорога становится филиалом ОАО «Российские железные дороги». Начинается реализация инвестиционных программ для повышения пропускной способности магистрали и укрепления ее инфраструктуры.