Порядок разработки сетевого графика

Сетевой график является технологически логической системой планирования и управления. Весь ход строительства разбивается на ряд отдельных видов работ, которые вносятся в сетевой график. Сетевой график должен логически отражать ход работ, давать правильное представление принятой последовательности их выполнения. При составлении графика нужно: во-первых, проанализировать правильность отображения событий и, во-вторых, принять рациональное построение графика.

1 По номенклатуре работ необходимо определить трудоемкость, сметную стоимость работ, материально-технические и трудовые ресурсы.

По каждой работе необходимо определить временные оценки, т.е. продолжительность ее выполнения.

Определение продолжительности работ производится на основе принятых методов производства работ, принятых средств механизации и уровня производительности труда при соответствующем фронте работ.

2 Разработка сетевого графика начинается с производственного анализа проекта строительства и определения состава работ. Каждая работа должна быть четко определена и четко сформулирована.

3 При разработке сетевого графика сначала на чертеж наносятся узловые события, выражающие главную цель проектируемого сетевого графика, хотя полной явности какие узловые события будут критическими нет. На рисунке 30 показано выделение важнейших работ на сетевом графике.

При построении сети решаются вопросы какие работы (работу) необходимо выполнить, чтобы начать данную работу; какие работы могут выполняться с данной работой; какие работы зависят от завершения данной работы.

Первоначальный сетевой график строится без учета продолжительности работ, составляющих сеть. Графики строятся как безмасштабные, так и в масштабе времени.

Безмасштабный сетевой график

Безмасштабный сетевой график можно построить в виде прямых линий с закруглениями имеющего вид, изображенный на рисунке 31.

На таком графике по каждой работе указываются необходимые показатели: продолжительность, число рабочих, занятых в смену, сменность, а также другие ресурсы, необходимые для выполнения каждой из работ.

Изменения, вносимые в безмасштабный сетевой график в процессе его реализации, вызванные отклонением фактической продолжительности от запланированной, включением в него дополнительных работ и событий, ранее не вошедших в сетевой график, исключение из графика работ не вызывает необходимости пересоставления сетевого графика.

Сетевые графики в масштабе времени (продолжительности)

Построение графика в масштабе времени улучшает его наглядность. Такой график зрительно легче воспринимается, чем безмасштабный. Он может строиться:

а) по ранним срокам свершения событий (по ранним началам работы);

б) по поздним срокам свершения событий (по поздним окончаниям работ). Определение ранних и поздних сроков свершения событий производится также, как и при расчете безмасштабной сетевой модели.

Построение сетевого графика по ранним срокам свершения событий начинается от начального события.

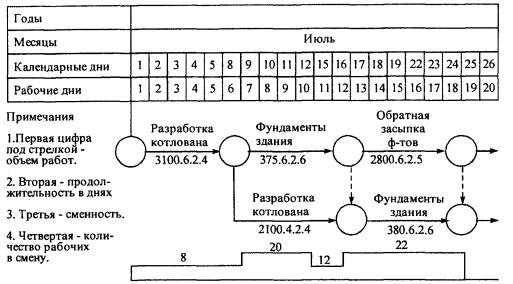

Для привязки сетевого графика к календарю строится шкала календарного времени и шкала рабочих дней. Календарное время фиксируется календарными датами по месяцам и годам строительства. Из шкалы календарного времени исключаются нерабочие и праздничные дни. Рабочие дни показывают по порядку соответственно длине критического пути.

На рисунке 32 показан фрагмент сетевого графика строительства объекта. Под стрелками СГ по порядку показаны числа:

Масштабный сетевой график позволяет легко производить контроль за ходом работ, поскольку можно быстро находить работы, выполняемые в определенный период, устанавливать ход их выполнения и в случае их отставания производить необходимые оперативные решения по ликвидации нарушений сроков выполнения работ. По сетевому графику, построенному в масштабе времени строятся ресурсная диаграмма, а также графики движения основных машин и механизмов и основных строительных материалов.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Тема 6 Сетевые графики строительства.

1.Сущность и значение метода сетевого планирования и управления. Основные элементы сетевого графика.

2.Общие принципы построения сетевого графика. Параметры сетевого графика.

3.Аналитический и графический расчет сетевого графика. Оптимизация сетевого графика. 4.Планирование и управление строительным производством на основе сетевых графиков.

1.Сущность и значение метода сетевого планирования и управления. Основные элементы сетевого графика.

Сетевой график – схематическое изображение процесса строительства одного объекта или комплекса объектов, в котором в наглядной форме показывается последовательность выполнения работ и приводятся как технологические, так и организационные их взаимосвязи.

Метод сетевого планирования помогает устанавливать зависимость продолжительности строительства от сроков выполнения отдельных видов работ.

Сетевая модель позволяет:

— четко отобразить структуру проекта и установить взаимосвязь отдельных разделов;

— прогнозировать критические работы;

— более эффективно использовать ресурсы;

— по-новому подойти к учету и отчетности в строительстве и др.

Основные элементы сетевого графика:

|

|

|  |

|

1.работа – производственный процесс, требующий затрат трудовых, материальных ресурсов, а также времени (сплошная линия со стрелкой наимен.работы )

2.событие – начало или окончание одной либо нескольких работ. Каждому событию присваивается номер (код). Все работы ограничиваются двумя событиями. Изображается кружками. Событие бывает начальное и конечное.

3.ожидание – это организационный или технологический перерыв между работами, не требующий затрат ресурсов, но занимающий время (например, естественная сушка штукатурки).

5.путь – непрерывная линия, характеризующая продолжительность работ от начального до конечного события в сетевом графике. Длина пути – это сумма продолжительностей работ, находящихся на данном пути.

2.Общие принципы построения сетевого графика. Параметры сетевого графика.

Построение сетевого графика ведется по определенным правилам:

1. Направление стрелок – слева направо. Код начального события меньше кода конечного события.

2. Графики должны иметь простую форму, по возможности без пересечения векторов. Большинство работ следует изображать горизонтальными линиями.

3. На графике не должно быть «тупиков» (замкнутых контуров).

4. Между двумя событиями может быть только одна работа.

5. Если после окончания двух работ можно начинать третью, а по окончании каждой из них – другие работы, то показываются зависимости между событиями.

6. Не допускаются события, из которых не выходит ни одна работа (кроме конечного).

Сетевые графики имеют временные параметры:

Предшествующая работа Рассматриваемая работа Последующая работа

|

Работа А Работа Б

|

|

|

Номер предшествующего события, через которое к данному событию

идет максимальный путь

3. Ткр – критический путь

Работы, у которых r = 0, R= 0 – входят в состав критического пути.

Сетевой график строительства

При разработке сетевого графика (рис. 6) согласно заданию руководителя возможны следующие варианты:

1) безмасштабный сетевой график строительства объекта, рассчитанный секторным методом;

2) сетевой график строительства объекта в масштабе времени с построением оптимизированного графика движения рабочих, эпюры капиталовложений, графика поставки строительных материалов [2].

| Рис. 5. Матрица неритмичного потока |

Рис. 6. Пример составления сетевого графика

Сетевой график может быть разработан очень детально на строительные работы по возведению части здания и служить документом оперативного планирования и управления, он может быть рассчитан табличным методом с указанием всех имеющихся частных и общих резервов времени работ.

На основе расчетных данных календарного плана составляют карточку-определитель (табл. 14) и сетевую модель технологии производства СМР, при построении которой соблюдают условия наличия фронта работ, обеспечения строительной техникой, рабочими и правила построения сетевых графиков [3].

Карточка-определитель работ сетевого графика

| № п/п | Шифр работ | Наименование работ | Объем, ед. | Норма времени | Затраты труда, чел.-дн | Требуемые машины | Число смен | Численность рабочих в см | Состав бригады | Продолжительность работы, дн |

| ед. изм. | кол-во | чел.-ч | маш.-ч | наимен. | кол-во | маш.-см |

После построения безмасштабную сетевую модель рассчитывают секторным методом (подробнее о секторном методе см. [2]). Расчет выполняют непосредственно на графике (рис. 7). Для этого каждое событие делят на 4 сектора, в которых указываются все необходимые для расчета данные о работе (рис. 8).

Рис. 7. Пример расчета сетевого графика секторным методом

Рис. 8. Условные обозначения сетевого графика

Сначала определяют ранние начала работ и записывают в левые секторы событий. Ранние начала работ, выходящих из первого события, принимают равными нулю. Раннее начало любой другой работы равно наибольшей из сумм ранних начал и продолжительностей предшествующих работ, т. е. наибольшему раннему окончанию:

Раннее начало работ, выходящих из первого события, равно нулю (речь идет о рабочих днях). Их раннее окончание равно сумме начала и продолжительности, следовательно

Пример определения раннего начала для работ 4–5, 4–6, 4–7:

Таким образом, последовательно от исходного события до завершающего определяются все ранние начала работ. Завершающее событие рассматривается как начальное событие условной работы с нулевой продолжительностью.

Поздние окончания работ определяются справа налево, причем позднее окончание завершающих работ равно наибольшему из ранних их окончаний. Так,

Позднее окончание записывается в правом секторе завершающего события (в примере (см. рис. 7) завершающее событие имеет номер 9).

Позднее окончание любой работы сетевого графика равно наименьшей из разностей поздних окончаний последующих работ и их продолжительностей:

Все работы, входящие в одно событие, имеют одинаковое позднее окончание.

Частный резерв времени работы на графике определить несложно. Следует к раннему началу работы (цифра в левом секторе предшествующего события рассматриваемой работы) прибавить продолжительность работы и полученное значение раннего окончания отнять от раннего начала работ последующих (цифра в левом секторе события, к которому подходит рассматриваемая работа):

Общий резерв работы равен разнице позднего окончания работы (цифра в правом секторе события, к которому подходит рассматриваемая работа) и раннего окончания работы:

Общий резерв работы можно получить, сложив общий резерв события, к которому подходит работа, с частным резервом рассматриваемой работы:

Выделим критический путь: начиная от последнего события, он пройдет по событиям с нулевым общим резервом через номера, указанные в числителе нижнего сектора. Критический путь пройдет по работам 1–2–4–7–9.

После всех необходимых расчетов можно построить масштабную модель проектируемого объекта (сетевой график в привязке к календарю) и эпюру движения рабочих (рис. 9) с целью подсчета потребности в ресурсах. При этом местоположение любого события определяет сумма раннего окончания и частного резерва работ, подходящих к рассматриваемому событию, или день раннего начала работ, выходящих из этого события. Привязка идет по рабочим дням. На работах (стрелках) откладывается частный резерв и ставится граница продолжительности и частного резерва (рис. 10).

Рис. 9. Построение эпюры движения рабочих

Рис. 10. Условное обозначение работ на масштабном сетевом графике

Над стрелкой пишут число рабочих. Проекция стрелки (работы) на горизонтальную ось равна сумме продолжительности работы и ее частного резерва (например, длина стрелки, обозначающей работу 3–4, равна

t3–4 + r3–4 = 7 + 9 = 16 дн, см. рис. 9). Если работа не имеет продолжительности (пунктирная стрелка — холостая связь), то ее горизонтальная проекция равна частному резерву (например, проекция работы 2–7). Если же и его нет, то стрелка графика вертикальна и проектируется в точку (работа 7–8).

Следует помнить, что вертикальный масштаб при построении сетевого графика не соблюдается. Местоположение события по вертикали выбирается из соображения удобства (чтобы не было пересечения стрелок) и наглядности. Продолжительности работ под стрелками можно не писать, так как любая работа проектируется на шкалу времени, что указывает на день ее начала и окончания.

Когда сетевой график вычерчен в горизонтальном масштабе, над стрелками указывают потребность в ресурсах (в данном примере это — рабочие): рабочих, материалах, капвложениях и др. Затем по методу вертикального суммирования производят построение эпюры и выполняют ее оптимизацию за счет частных и общих резервов времени [2].