Три этапа создания новой управляющей организации

Руководители компаний, которые только готовятся выйти на рынок управления многоквартирными домами или заключили первые договоры с собственниками, сталкиваются с множеством вопросов. В помощь им эксперт в сфере ЖКХ Сусана Киракосян и эксперт по корпоративным спорам Андрей Бежан провели курс для начинающих управляющих МКД. Рассказываем об основных темах семинара.

В процессе создания управляющей организации условно выделяются три главных этапа

Наш постоянный эксперт, практикующий юрист Сусана Киракосян отметила, что получить лицензию на управление МКД и зарегистрировать управляющую организацию – это только начало. Чтобы стать лучшим управляющим МКД, необходимо научиться держать под контролем все сферы деятельности компании, а также знать о рисках, которые грозят молодой УО, и уметь от них защититься.

Каждый из этих этапов имеет свои стадии, которые могут быть дополнены в зависимости от опыта учредителей новой УО и обстоятельств выхода на рынок управления МКД.

Планирование и создание УО

На стадии планирования работы УО необходимо решить несколько важных вопросов: будет ли офис размещаться в собственном помещении или взять его в аренду, а также приобретать или арендовать необходимое для работы оборудование и технику. Тут же учредители должны составить штатное расписание новой компании: какие сотрудники войдут в штат, а кто будет работать на аутсорсинге.

Кадровое обеспечение УО зависит от её финансовых возможностей и предполагаемых размеров: небольшие компании могут обойтись минимумом специалистов. Обязательно в штате должны быть руководитель УО, главный инженер и отдел ПТО, секретарь и специалист по работе с населением, финансовый отдел (бухгалтер, финансист). Остальные необходимые специалисты могут работать по договору: юристы, отдел кадров, АДС, специалист по заполнению ГИС ЖКХ, маркетолог и т.д.

Также на этом этапе решаются вопросы о выборе организационно-правовой формы и фирменного наименования. Эксперты напомнили о том, что название новой УО не должно быть тождественно с наименованием уже существующей компании (ч. 1.1 ст. 193 ЖК РФ, письмо Минстроя России от 21.06.2018 № 26618-АЧ/04).

Когда у новой компании есть название, юридический адрес и в ней сформирован штат, можно приступать к завершающей стадии этого этапа – государственной регистрации юридического лица.

Подготовка к работе и её начало

При этом новая УО должна организовать информационную и материальную базу для своей работы: разместить информацию о себе в ГИС ЖКХ и других информационных системах, создать и наладить работу АДС либо заключить договор с подрядчиком, установить онлайн-кассы.

Когда изучены все нормативно-правовые документы, созданы локальные документы УО, можно приступать к работе с жителями многоквартирных домов, которые УО планирует взять в управление. Диалог следует начать с инициативными собственниками, советом МКД, председателем и правлением ТСЖ или кооператива.

После этого УО переходит к завершающему этапу: заключению договоров управления с собственниками помещений в МКД, с РСО и подрядчиками. На этой стадии Сусана Киракосян предлагает УО определить, по каким видам коммунальных услуг требуются договоры с РСО и выгодны ли прямые договоры собственников с поставщиками ресурсов.

Подробнее – в видеозаписи семинара

На онлайн-семинаре мы также говорили о том, как организовать работу с жителями и их обращениями, какие существуют риски в сфере управления многоквартирными домами и разобрали кейсы работы со стартапами управляющих организаций.

Мы обсудили, какие органы проверяют управляющие организации, и главное – где компании брать деньги на оплату административных штрафов.

Управляющая компания для бизнеса: бонусы и риски

В ходе структурирования бизнеса и построения группы компаний всегда встает вопрос сохранения управляемости всей группы при том условии, что, как правило, управленческий персонал бизнеса един и поделить его между компаниями невозможно.

В итоге это всегда приводит к необходимости поиска такого варианта управления, когда у собственника остается возможность контроля и влияния на принятие решений как на весь бизнес в целом, так и на любой из его сегментов, несмотря на хозяйственную самостоятельность каждого субъекта группы.

В этом случае при проектировании бизнес-модели в качестве связующего звена между ее отдельными элементами может выступить управляющая компания.

Формирование такого функционала управляющей компании обусловлено следующими причинами экономического и управленческого характера:

1. Наличие потребности у всех субъектов группы компаний в общих для всех вспомогательных функциях:

бухгалтерских, юридических, маркетинговых и иных услугах, оказание которых сотрудниками специализированной организации является организационно и экономически более выгодным, чем создание аналогичных штатных служб в каждой отдельной компании.

Поэтому встречаются случаи создания функционально схожих между собой служб и в УК, и в управляемом обществе (например, при разветвленности структуры, когда отдельные общества существенно удалены друг от друга и от самой УК), однако и в этом случае УК занимается решением стратегических задач, тогда как сотрудники управляемого общества выполняют текущую работу, не требующую высокой квалификации и знания стратегического плана развития бизнеса в целом.

2. Возможность оперативно осуществлять управленческий учет и разрабатывать, а также корректировать ранее разработанную стратегию деятельности группы компаний в целом.

Бесспорно, собственникам бизнеса необходимо обладать всей полнотой информации относительно его функционирования, финансовых результатов деятельности, степени эффективности ранее принятых управленческих решений.

В этом смысле ценность прямого поступления сведений обо всех значимых событиях непосредственно в «штаб» неоценима как для собственников, так и для высшего менеджмента.

3. Перевод управления из плоскости «он тут самый главный, его все знают» в правовое поле, формализация отношений руководящей и подчиненной компаний гражданско-правовыми средствами и обеспечение тем самым необходимой степени контроля деятельности управляемых обществ.

В своей практике мы не раз встречались с ситуациями, когда по мере роста бизнеса с малым количеством собственников регистрируются новые компании, руководители которых лишь формально являются таковыми; фактически руководство сосредоточено в руках реальных бенефициаров.

Но наступает момент, когда численность персонала и количество отдельных организаций в рамках одного бизнеса достигает критической, собственников не узнают в лицо и не подчиняются их устным распоряжениям (а письменные они издавать не вправе). Хуже того, номинальный директор может «натворить дел», ведь юридически имеет право принимать решения, что приведет к неблагоприятным последствиям (прежде всего финансового толка).

Нельзя забывать и о расходах на оплату труда номинального руководителя, которые вы так или иначе понесете, а также о необходимости уплаты социальных налогов.

Избежать подобных негативных моментов как раз и помогает управление через УК.

4. Возможность легального снижения налоговой нагрузки путем применения УК упрощенной системы налогообложения.

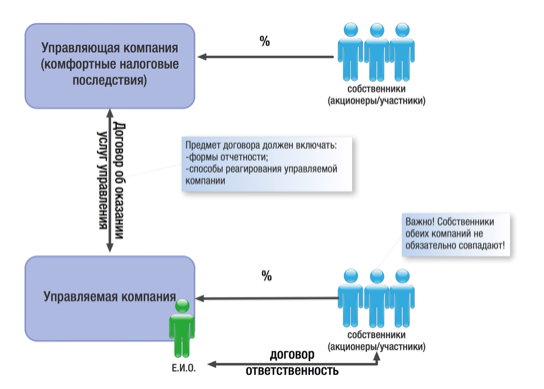

Договорное регулирование взаимоотношений УК с управляемыми обществами может быть опосредованно двумя видами договоров:

договор на оказание услуг управления;

договор на выполнение функций единоличного исполнительного органа.

Выбор того или иного договорного инструмента зависит от ряда факторов и специфики структуры группы компаний. Рассмотрим особенности применения каждого из договоров отдельно:

Договор на оказание услуг управления.

При заключении данного договора в УК передаются все или некоторые стратегические, а также вспомогательные по отношению к операционному ядру функции: юридическое, бухгалтерское и кадровое сопровождение, обеспечение безопасности и т.п., потребность в которых испытывают все субъекты холдинга, однако создание аналогичных подразделений в каждом из них нерентабельно и нецелесообразно.

При этом необходимо отметить, что у управляемого общества имеется свой единоличный исполнительный орган (директор, ИП-управляющий или другая Управляющая компания, но в роли единоличного исполнительного органа (ЕИО)), который осуществляет оперативное руководство компанией, принимает все текущие решения и отвечает за финансовый результат. Именно он значится в ЕГРЮЛ как субъект, имеющий право без доверенности действовать от имени компании.

При таком взаимодействии ЕИО и управляющей компании, первый ограничен лишь стратегическими рамками, заданными УК, и полностью самостоятелен в процессе управления текущей деятельностью своей компании. Причем эти рамки (в виде форм и периодов отчетности, а также механизма ответственности) могут и должны быть заложены как в договоре с УК (это условие, при котором УК берется за осуществление управления), так и в договоре с самим ЕИО.

Однако наш опыт показывает, что собственники (особенно при трансформации единой компании в холдинг) всячески избегают делегирования полномочий наемным менеджерам, опасаясь, что те выйдут из-под контроля.

В этой связи вопрос доверия наемному менеджеру со стороны собственника приобретает особую актуальность.

Вместе с тем нельзя не отметить значительно более высокую, по сравнению с договором передачи функций единоличного исполнительного органа, степень личной заинтересованности директора в результатах деятельности управляемого общества, что автоматически отражается и на уровне его личной (а не навязанной извне) ответственности.

Иными словами, УК оградит себя от негативных последствий, а также получит возможность сохранить деловую репутацию и наработанный имидж, сославшись на «самодеятельность» наемного директора.

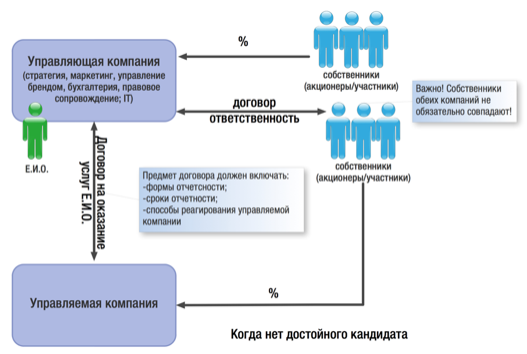

Договор на выполнение функций единоличного исполнительного органа

Напомним, что возможность передачи полномочий по управлению организацией Управляющей компании предусмотрена рядом федеральных законов:

п. 1, ст. 42 ФЗ об ООО: Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. п. 1 ст. 69 ФЗ об АО: По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

В этом случае с УК заключается договор на передачу функций единоличного исполнительного органа. Именно УК (в лице своего директора) получает полномочия без доверенности действовать от имени управляемого общества: представлять интересы управляемого общества во всех организациях и учреждениях, а также вступать в любые хозяйственные отношения. Ключевые управленцы бизнеса, его собственники в этом случае являются сотрудниками и/или участниками УК и уже на ее уровне и от имени УК выполняют все управленческие функции.

Безусловно, директор УК не может эффективно руководить самой УК, да еще всеми управляемыми обществами, поэтому он на основании доверенности делегирует свои полномочия специальному сотруднику, который будет являться фактическим руководителем управляемого общества.

При этом такой фактический руководитель состоит в штате УК (!) и получает в ней заработную плату.

Степень контроля собственников, отчетность и ответственность, а также степень самостоятельности фактического руководителя при принятии решений в данном случае определяется положениями трудового договора с УК.

Негативным последствием назначения такого менеджера может стать низкая степень его ответственности и отсутствие глубокой личностной заинтересованности в результатах деятельности управляемого общества.

Вместе с тем, учитывая реалии и тенденции налогового администрирования, нельзя обойти стороной и вопрос о том, как на управляющую компанию смотрят с этой стороны.

Это не критично, если все субъекты применяют ОСН и нет возможности для описанной выше налоговой экономии путем применения той же УК УСН. Однако, такая аффилированность привлечет внимание, если речь пойдет о взаимодействии субъектов на разных спецрежимах, что само собой приводит к минимизации налогообложения с доходов бизнеса.

Учитывая, что на такие структуры налоговые органы обращают все более пристальное внимание, пытаясь обосновать искусственность их разделения на несколько субъектов либо необоснованность расходов на привлечение самой УК, в части обособления управляющей компании необходимо соблюдать следующие правила:

1) Виды оказываемых услуг должны быть конкретизированы. Чем более детально описан предмет деятельности УК, тем сложнее доказать искусственность ее выделения в группе компаний (см., например Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 октября 2012 г. №17АП-11284/12: налогоплательщику удалось выиграть спор путем максимальной детализации доказательств исполнения договора. В отчете об исполнении полномочий ЕИО объем выполненных работ по осуществлению руководства текущей деятельностью указан с расшифровкой выполненной работы сотрудниками конкретных отделов (служб) и даже указан объем потраченных часов на каждую услугу).

Учитывая, что в настоящий момент многие компании пользуются различными программными комплексами, позволяющими отслеживать время выполнения тех или иных задач сотрудниками, решение задачи по сбору подобной информации может быть автоматизировано.

Вместе с тем, УК в роли единоличного исполнительного органа осуществляет текущее руководство компанией, полное детализированное описание которого в договоре невозможно. И корпоративное законодательство, и, как правило, уставы компаний обычно оставляют за ЕИО остаточную компетенцию: «и иное, не отнесенное к полномочиям других органов Общества». Поэтому если договор на управление с УК в роли ЕИО не содержит конкретный перечень полномочий УК, говорить об отсутствии детализации функций УК, а, следовательно, искусственного ее выделения, нельзя. Этот вывод поддерживается и судебной практикой:

В силу самого характера деятельности по текущему управлению невозможно исчерпывающим образом определить компетенцию и круг обязанностей ЕИО (Управляющей компании) не только на уровне закона, но и на уровне Устава общества, договора на передачу полномочий, локальных нормативных актов, поскольку невозможно предусмотреть все вопросы, ежедневно возникающие в деятельности управляемой организации и которые не отнесены к исключительной компетенции общего собрания и совета директоров.

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12 мая 2014 г. № Ф04-2761/14 по делу N А81-2271/2013

Советуем придерживаться следующих рекомендаций при установлении вознаграждения УК:

Безусловно вознаграждение должно включать все текущие расходы УК по поддержанию ее деятельности: аренда офиса, ФОТ сотрудников и т.д. Из данной суммы складывается базовый размер вознаграждения. Если на УК не аккумулируется часть прибыли бизнеса, то вознаграждение может предусматривать твердую фиксированную сумму, покрывающую расходы управляющей компании с возможным небольшим увеличением, например, не более 1 раза в год (на случай увеличения ФОТ или других расходов);

Указанный выше расчет вознаграждения может быть усложнен, если, к примеру, ФОТ сотрудников зависит от показателей их деятельности и от месяца к месяцу меняется. Для этого в компаниях выработаны свои системы расчета вознаграждения каждого сотрудника, которые также могут быть положены в основу расчета вознаграждения УК. В этом случае как раз потребуется детализация каждого показателя для подтверждения обоснованности расходов на УК в заявленном размере.

Наряду с покрытием базовых расходов УК, вознаграждение также может предусматривать переменную часть, зависящую от финансового результата деятельности УК: например, в виде процента от выручки или прибыли управляемой компании. Это может быть как ежемесячная прибавка к базовому вознаграждению, так и «годовая премия» УК по итогам финансово года. В любом случае, вознаграждение в таком виде должно быть обосновано обязательным ростом выручки/прибыли управляемой компании и подтверждением того, что такой рост связан с деятельностью УК и ее сотрудников. При этом, безусловно, эта часть вознаграждения не должна приводить к тому, что вся прибыль операционной компании перетекает в УК, применяющую меньшую ставку налогообложения дохода.

3) Доказательством эффективности и реальности деятельности УК станут показатели роста выручки, прибыли, активов управляемой компании, что, в свою очередь, например, повлекло и рост уплачиваемых ей налогов (этот показатель будет особо ценен).

4) Свидетельством самостоятельности УК как хозяйствующего субъекта станет выполнение управленческих функций для нескольких компаний, желательно не связанных между собой (для одной, например в роли ЕИО, для другой оказание только бухгалтерских услуг и т.д.).

5) Высокий профессионализм штата сотрудников управляющей компании (в сравнении с управляемой), повышенные требования к их уровню образования, стажу работы и т.д. также позволят подтвердить профессиональную компетентность и самостоятельность УК (см., например, Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26 января 2015 г. № Ф08-9808/14 по делу NА32-25133/2013).

Учитывая описанные нюансы необходимо тщательно подойти к юридической фиксации реальной деятельности Управляющей компании и порядка ее взаимодействия со своим заказчиком услуг. В дополнение к постоянному, систематическому сбору подтверждающих эту деятельность и ее полезность для управляемых компаний доказательств, проблем с налоговым органом возникнуть не должно.