Ядерная энергетика Германии: особенности и интересные факты

Сравнительно недавно министр энергетики Германии заявил об отказе от строительства новых атомных станций и переходе в ближайшем будущем на использование возобновляемых источников. Это очень смелое заявление. Сможет ли государство с такой мощной и развитой промышленностью обеспечить потребности в электроэнергии лишь за счет использования энергии ветра, солнца и воды? Это большой вопрос. Мнения экспертов отрасли по этому поводу весьма противоречивы. Впрочем, как показывает история, энергетика Германии может развиваться динамично и очень быстрыми темпами, несмотря на множество сдерживающих факторов. Данная статья посвящена проблемам и истории развития атомной (и не только) энергетики на территории современной Германии.

Строительство атомных станций на территории Западной Германии

Активное строительство атомных станций на территории Федеративной Республики Германии началось в 1955 году. Это связано со вступлением ФРГ в альянс НАТО. До этого на развитие атомной энергетики в Германии было наложено вето. Запрет был наложен не только на развитие ядерных программ, но и на ряд других отраслей (в том числе на развитие армии и вооружения). Данные ограничение были наложены после капитуляции Германии по итогам Второй мировой войны и переходе ее западных территорий под контроль Соединенных Штатов Америки и Великобритании.

1969 год ознаменовался вводом в эксплуатацию первой коммерческой атомной электростанции «Оригхайм». Реактор данной станции имел мощность уже 340000 Ватт. Данная электростанция имела реактор типа PWR.

Дальнейшее развитие ядерной энергетики Германии подстегивалось разработкой новых модификаций атомных реакторов, а также ростом котировок биржевых цен на энергоресурсы (в частности на нефть). Отрасль демонстрировала невиданные темпы роста. Долю электроэнергии в общей структуре энергетики Германии, произведенной на атомных станциях, предполагалось довести до сорока пяти процентов. Однако данный показатель так и не был достигнут: к 1990 году доля атомной энергетики составляла 30 процентов от общего объема выработки.

Площадки под строительство атомных электростанций выбирались чаще всего в низовьях (или в среднем течении) рек. При этом учитывалась потребность населения близлежащих городов в электроэнергии и обеспеченность топливными ресурсами. Именно по причине рассредоточения все атомные станции имели один (за редким исключение два) энергоблока. Причем максимальная мощность атомных станций того времени не превышала 100000 Ватт, что по современным меркам является очень скромным показателем.

Нельзя сказать, что в те годы развитие атомной энергетики было абсолютно беспрепятственным. Под влиянием общественных выступлений было прекращено строительство как минимум трех атомных электростанций. Еще одна станция была выведена из эксплуатации спустя один год после запуска в эксплуатацию. Наверное, в те времена и зародилась идея переориентации энергетики в Германии на возобновляемые источники.

И тем не менее освоение мирного атома ознаменовалось рядом прорывных успехов. Так, Западная Германия стала первым в мире капиталистическим государством, сумевшим построить торговое судно с атомной установкой. Речь идет о прославленном на весь мир сухогрузе «Отто Ган». Эксперимент оказался весьма успешным: данный корабль на протяжении десяти лет активно эксплуатировался и с лихвой отбил вложенные в его постройку средства.

Наиболее значимую долю рынка в строительстве атомных электростанций занимала компания «Крафтверк Юнион». Позже она была поглощена промышленным гигантом «Сименс».

В апреле 1989 года был запущен второй атомный реактор станции «Некарвестхайм». После этого атомная отрасль застыла в ожидании дальнейших событий на политической арене. Как известно, вскоре последовало объединение Германии и снос стены, долгое время разделявшей народ. Разумеется, данные события не могли не сказаться на развитии энергетики. Новое политическое руководство сделает ставку на развитие альтернативной энергетики в Германии.

История развития атомной отрасли в Восточной Германии

По сравнению с Западной Германией, энергетика (прежде всего атомная) развивалась по иной модели. Власти Германской Демократической Республики сделали ставку на строительство крупных атомных электростанций большой мощности. Хотя развитие атомной энергетики на этих территориях началось с небольшим запозданием: первая станция («Райнсберг») с энергоблоком мощностью в 70000 Ватт была запущена лишь в 1966 году. Активное участие в проектировании и строительство этой атомной станции принимали специалисты и ученые из Советского Союза. Проект оказался весьма удачным, и станция проработала почти четверть столетия без серьезных аварий и чрезвычайных происшествий. К слову, это был первый зарубежный опыт советских специалистов в области атомной энергетики и строительства атомных станций.

Следующей атомной станцией стала «Норд». Проект предусматривал возведение восьми энергоблоков. Первые четыре были построены в период с 1973 по 1979 год, после чего было положено начало строительству остальных. Четыре энергоблока производили десять процентов всей электроэнергии страны и сыграли не последнюю роль в развитии энергетики Германии.

Обеспечение топливом

На территории ГДР активно велась добыча урановой руды. Саксонские и тюрингские рудники оказались под контролем Советского Союза. Было создано совместное предприятие «Висмут», которое курировало добычу урановой руды на территории Германской Демократической Республики. Объемы добычи уранового топлива были весьма внушительными. ГДР занимала третье место в общемировом рейтинге стран по добыче урана. Энергетика Германской Демократической Республики переживала бурное развитие. После объединения территорий страны и закрытия атомных станций ГДР добыча урана резко упала.

Западной Германии не повезло: на ее территории практически не оказалось месторождений урановой руды, пригодных для промышленной разработки. Сырье ввозилось из Нигера, Канады и даже Австралии. Возможно, это и была одна из причин, из-за которых Германия отказалась от атомной энергетики.

Неудавшийся эксперимент

По причине ограниченности ресурсов ядерного топлива в Западной Германии важная роль отводилась реакторам с технологией быстрых нейтронов. Первый опытный быстрый реактор возвели в 1985 году. Площадкой стала АЭС «Калькар». Однако судьба данного шедевра инженерной мысли была незавидной. Это был долгострой (его возводили долгих тринадцать лет). Причем строительство регулярно останавливалось по причине протестных настроений в обществе и массовых демонстраций. В разработку и строительство этого энергоблока было вложено около семи миллиардов немецких марок (в переводе на теперешние цены – эта сумма эквивалентна приблизительно трем с половиной миллиардам евро). Авария на Чернобыльской атомной станции вызвала шквал критики в адрес строительства данного объекта, и его пришлось заморозить (на что было потрачено еще порядка 75 миллионов евро).

Сама атомная станция была переоснащена под парк развлечений. Следует сказать, что идея оказалась стоящей: ежегодно данный парк посещает более шестисот тысяч человек, оставляя там немалые деньги.

Курс на отказ от использования атомной энергии

Протесты против строительства атомных станций проходили даже в лихие 1970-е годы, когда во всем мире наблюдались кризисные явления в энергетике. Протестные настроения подогревались «зелеными», под непосредственным руководством которых были захвачены несколько строительных площадок. В итоге строительство этих стаций было заморожено и уже не возобновилось никогда.

На рубеже веков (конец 90-х) к власти приходит партия Зеленых. Тогда и был поставлен крест на развитии атомной отрасли Германии. Ветровая энергетика, а также солнечная стали привлекать к себе все больше общественного внимания. Исследования в данной сфере начали активно финансироваться. И надо сказать, не безрезультатно – доля экологически чистой энергии в общем объеме выработки начала активно расти.

В 2000 году принимается закон, направленный на отказ от использования атомной энергии. Разумеется, не могло идти и речи о том, чтобы одномоментно остановить и законсервировать все атомные станции. Проблему использования атомной энергетики предполагалось решить следующим образом. Каждая АЭС может работать без модернизации и капитального ремонта, после чего предлагалось закрывать эти станции. Срок эксплуатации до капитального ремонта составлял 32 года. Министерство экономики и энергетики Германии сегодня с досадой рапортует, что данная программа не будет выполнена так, как это планировалось сделать. Уже в 2021 году на территории современной Германии не должно было бы быть ни одной станции. И все же немцы многое сделали для этого. Доля атомной энергетики в общем объеме с каждым годом заметно падает. План был скорректирован на 15 лет с учетом растущих потребностей промышленности Германии в электроэнергии. Таким образом, последняя атомная станция должна закрыться в 2035 году. По оценкам специалистов, у Германии есть все шансы завершить начатое дело до конца. Это будет беспрецедентное событие в мировой истории.

Ликвидация атомных станций

Вестой 2011 года все АЭС старше 30 лет были остановлены с целью всестороннего обследования правительственной комиссией. Серьезных пробелов в безопасности не было выявлено. Но кого это интересовало? Общество было настроено решительно на ликвидацию атомной угрозы. Масла в огонь подливала партия Зеленых. По результатам проверки прекратили работу 8 из 17 рабочих энергоблоков.

Владельцы атомных станций завалили суды Германии исками о компенсации причиненного ущерба и требованиями не закрывать станции. Однако бизнес не смог конкурировать с государством. Министерство энергетики Германии при поддержке канцлера постановили закрыть оставшиеся 9 блоков в срок до 2022 года.

Ставка на альтернативные и возобновляемые источники энергии

Сегодня Германия занимает лидирующие позиции в мире по ряду показателей использования возобновляемых альтернативных источников энергии. Количество ветровых генераторов превысило двадцать три тысячи. Эти ветряки вырабатывают треть мирового объема ветровой электроэнергии. Их суммарная мощность составляет 31 гигаватт.

Доля атомной энергетики сегодня составляет лишь 16 процентов в общем объеме вырабатываемой электроэнергии. Германия уже более чем на четверть покрывает свои потребности в электроэнергии за счет возобновляемых источников. Причем эта доля растет очень быстро. Солнечная энергетика в Германии развивается особенно быстро. А вот развитие ветровой энергетики осложняется рядом факторов (отсутствие в достаточном количестве линий электропередач, неравномерность выработки энергии, сложности интеграции ветряных ферм в общую энергетическую систему страны).

Экологический мониторинг

Министерство природы Германии констатировало увеличение роста выбросов вредных газов в атмосферу суммарно на 1,6 процента. Промышленное производство при этом продемонстрировало совсем незначительный рост (0,2 процента). При этом отрасли промышленности, которые традиционно производят наибольшее количество вредных веществ (химическая промышленность и металлургия) продемонстрировали весьма значительный спад – 3,7 процента. Увеличение объемов выбросов вредных газов в атмосферу можно объяснить лишь ростом числа тепловых электростанций, спровоцированным закрытием и прекращением работы ряда атомных электростанций.

По заверениям специалистов отрасли, экологическая ситуация могла бы быть гораздо лучше в том случае, если все 17 ликвидированных энергоблоков продолжали работать. Удалось бы сократить объем выбросов на сто пятьдесят миллионов тонн в год. Приблизительно столько вырабатывает весь автомобильный транспорт Германии.

Удар по экономике Германии

Оценки потерь, понесенных Германией в результате отказа от атомной энергетики, очень сильно разнятся (30 миллиардов – 2 триллиона евро). При самом негативном прогнозе потери составят порядка шестидесяти вопросов от ВВП.

В любом случае население и промышленность ощутят на себе последствия отказа от атомной энергетики. Ожидается значительный рост цен на электроэнергию. В итоге все промышленные товары подорожают минимум на 15-20 процентов, что существенно ослабит позиции Германии на международной арене.

Уже сегодня множество семей не могут оплачивать счета за электроэнергию. В будущем следует ожидать роста задолженности и увеличения отключений электричества в домах жителей (только за прошлый год было произведено около 120 тысяч таких принудительных отключений).

Перспективы развития отрасли

Германия не ограничивается развитием лишь ветровой энергетики. Используются все потенциальные возможности развития «зеленой» энергетики. Ведутся всеобъемлющие научные исследования по созданию эффективных фотоэлементов, развитию геотермальной энергетики и так далее. Появились даже первые электростанции на газе, который образуется в местах захоронения отходов.

Однако одной лишь «зеленой» энергии не хватит на удовлетворение потребностей страны. Поэтому разрабатываются и строятся эффективные тепловые электростанции. Размеры этих ТЭЦ небольшие. Они, как правило, устанавливаются в подвальных помещениях жилых домов.

Эффективность вложения денежных средств в развитие альтернативной энергетики остается крайне малой. Было подсчитано, что 130 миллиардов евро, вложенных в строительство инфраструктуры, привели лишь к трехпроцентному росту объемов выработки энергии.

Народ и правительство сделали ставку на развитие альтернативной энергетики Германии. Россия, да и целый ряд других государств, продолжают активно возводить атомные электрические станции. Трудно сказать, какой подход является правильным. Время рассудит.

Атомная энергетика Германии

Приняв решение об отказе от атомной энергетики, Германия ставит на себе смелый эксперимент: сумеет ли индустриально развитая страна обеспечить свое существование за счет других видов энергии.

Впрочем, политики внесли немало парадоксов в судьбу немецкой атомной отрасли на всем протяжении ее истории.

АЭС Западной Германии

Благодаря вступлению в НАТО в 1955 г. с ФРГ были сняты ограничения по развитию некоторых стратегических отраслей промышленности, наложенные на нее после поражения во Второй мировой войне.

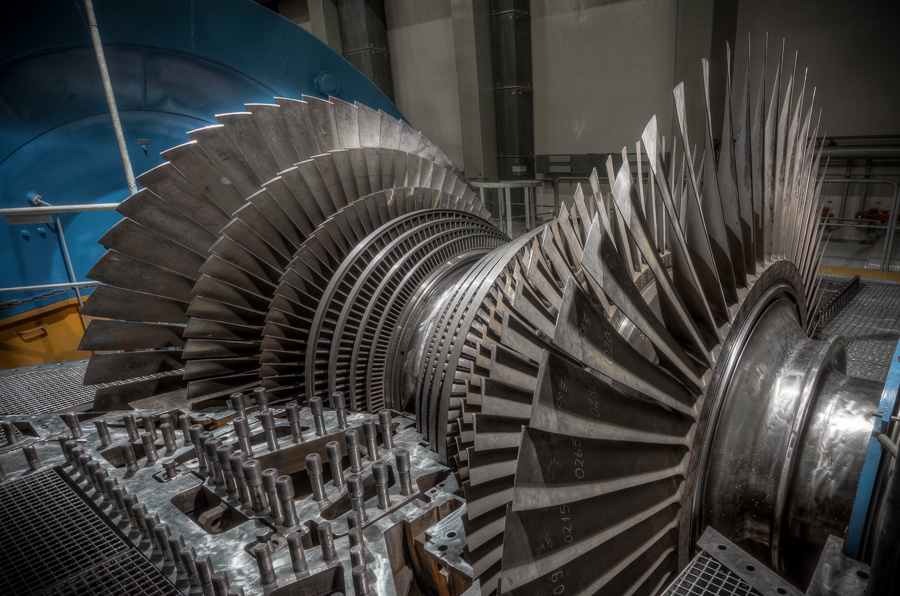

И уже в 1961 г. здесь вступила в строй первая атомная электростанция – АЭС Каль с кипящим реактором BWR. Ее мощность составляла всего 15 МВт, однако уже в 1969 г. начала работу первая коммерческая АЭС Обригхайм с легководным реактором PWR промышленного уровня мощности 340 МВт.

Эти два типа реакторов в дальнейшем и составляли основу атомной энергетики ФРГ, хотя в реакторном парке присутствовали и другие разновидности – например, высокотемпературный газоохлаждаемый, канальный и быстрый натриевый.

Уверенный старт сулил хорошие перспективы. Атомная энергетика пользовалась приоритетом в западногерманской энергетической политике 60–70-х годов, который только укрепился в годы взлета мировых цен на нефть и глобального энергетического кризиса.

Долю выработки электроэнергии на АЭС предполагалось постепенно довести до 45 %. Впрочем, этот план не был выполнен, своего максимума атомная энергетика Германии достигла к 1990 г. – около 30 %.

С самого начала сформировались и основные принципы немецкой атомной энергетики. Как правило, площадки АЭС находятся в низовьях и среднем течении рек. Размещение – рассредоточенное, с привязкой к местным потребителям в районах, не обладающих достаточными топливными ресурсами, преимущественно на севере и юге страны.

Поэтому большинство АЭС имеют всего лишь по одному – два энергоблока, причем мощность каждой станции из построенных в 60–70-х годах не превышает 1000 МВт. Такое децентрализованное расположение способствует выравниванию условий энергоснабжения и ценовой политики между регионами.

Несмотря на расцвет атомной энергетики, случались и некоторые казусы, свидетельствующие о неоднозначности ее восприятия обществом, которое в ряде случаев даже готово безвозвратно поступиться понесенными затратами.

Так, едва начавшись, почти сразу завершилась эксплуатация канального реактора АЭС Нидерайхбах. Был построен, но так и не приступил к работе быстрый натриевый реактор на АЭС Калькар. Всего чуть больше года проработала и была остановлена по формальным причинам АЭС Мюльхайм-Кэрлих.

Впрочем, эти тревожные звоночки терялись на фоне успехов атомной отрасли. Германия стала единственной капиталистической страной, которая не только построила гражданское судно с атомной энергоустановкой – сухогруз «Отто Ган», но и на протяжении десяти лет осуществляла его успешную коммерческую эксплуатацию.

Помимо интенсивно развивающихся АЭС, в стране эксплуатировались несколько десятков исследовательских ядерных реакторов. Велись работы по освоению уран-плутониевого топлива, по созданию замкнутого ядерно-топливного цикла.

Доминирующее положение в реакторостроении заняла фирма «Крафтверк Унион» (позднее вошла в «Сименс»), которая успешно конкурировала даже на внешнем рынке: она являлась головным подрядчиком при сооружении десяти АЭС в Нидерландах, Швейцарии, Аргентине, Австрии, Бразилии, а также начинала строительство иранской АЭС в Бушере. Последним вступившим в строй в ФРГ атомным блоком стал в апреле 1989 г. энергоблок № 2 АЭС Неккарвестхайм. Но затем политическая ситуация резко изменилась.

АЭС Восточной Германии

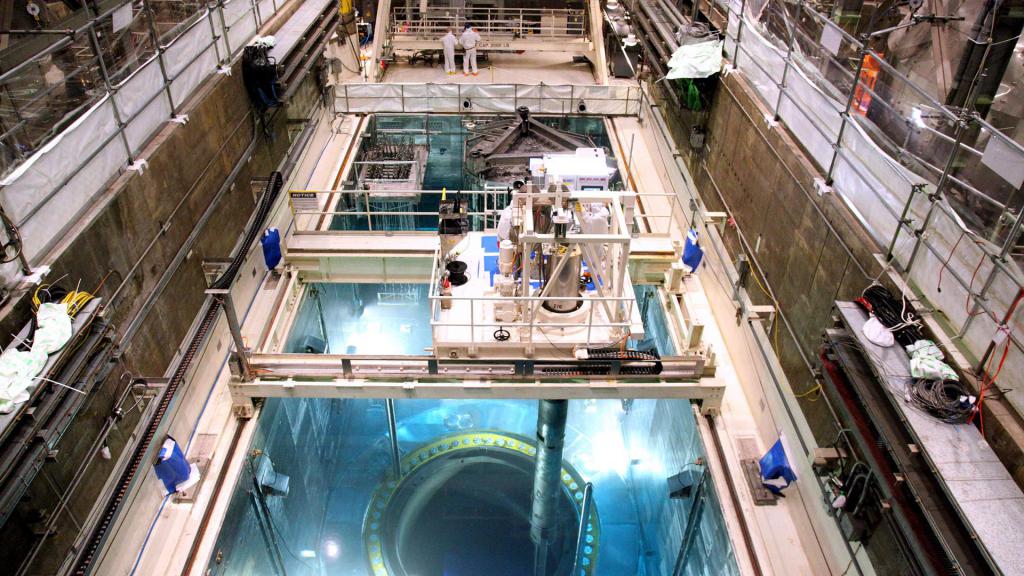

Достаточно успешно развивалась атомная энергетика и в ГДР. Первая АЭС Райнсберг с водо-водяным реактором мощностью 70 МВт появилась в 1966 г. при участии советских организаций, для которых она также стала первой зарубежной атомной стройкой. Эта атомная станция успешно проработала почти четверть века.

Следом появилась АЭС Норд (в западногерманской интерпретации – АЭС Грайфсвальд). Она проектировалась на 8 энергоблоков с реакторами ВВЭР-440. В 1973–1979 гг. были введены в эксплуатацию первые четыре энергоблока, их доля в производстве электроэнергии ГДР составила 10 %.

Началось строительство следующей четверки энергоблоков. Также было начато строительство двух энергоблоков АЭС Штендаль с реакторами ВВЭР-1000.

Атомная энергетика ГДР скончалась вместе с государством в результате объединения Германии. Западные немцы сочли, что техника и технология восточногерманских АЭС не соответствуют западным стандартам безопасности, после чего все действующие энергоблоки были досрочно остановлены, а строительство новых прекращено.

Такое решение выглядит странно на фоне других примеров: реакторы ВВЭР-440 весьма успешно эксплуатируются на АЭС Ловииса в Финляндии, на Кольской АЭС в России, а на Ровненской АЭС Украины их расчетный срок эксплуатации продлен сразу на 20 лет (кстати, Ровненская АЭС первой в СССР прошла проверку МАГАТЭ, высоко оценившую ее безопасность).

Чего в нем было больше: действительной заботы о безопасности, политической подоплеки, или, быть может, стремления устранить конкурентов?

Восточногерманской экономике был нанесен сокрушительный удар: четыре энергоблока АЭС Грайфсвальд недоработали ресурс, пятый едва успел вступить в строй в ноябре 1989 г. (он проработал всего три недели!), шестой – полностью достроен, но не введен в эксплуатацию, строительство седьмого и восьмого остановлено на стадии высокой готовности.

Ситуация с АЭС Штендаль оказалась не лучше: первый блок был построен на 85 %, второй – на 15 %. Выдвигалось предложение заменить на этих блоках советские ВВЭР-1000 на реакторы «Сименса» или «Крафтверк Унион», но правительство решило однозначно: станцию не достраивать.

Топливное обеспечение

Совместное советско-германское акционерное общество «Висмут» занимало по добыче урана третье место в мире и работало с такой интенсивностью, что после объединения Германий продолжение добычи оказалась нерентабельным.

Территория же Западной Германии оказалась обделена серьезными месторождениями урановых руд, поэтому собственные производства, составляющие топливный цикл, были сформированы лишь частично.

Источником урановой руды для ФРГ стали Канада, Австралия и Нигер. Гексафторид урана производился в Канаде, Франции и Великобритании. Обогащение по урану-235 – поначалу также за рубежом, но со временем это производство было освоено в Германии.

Фабрикацию топлива (таблетки двуокиси урана, твэлы) немцы производили сами, причем даже имели избыточные производственные мощности. Будучи зависимыми от зарубежной урановой руды, немцы активно работали над замыканием ядерно-топливного цикла. Предполагалось на заводах Франции и Великобритании извлекать плутоний из отработавшего ядерного топлива германских АЭС и использовать его для производства уран-плутониевого топлива. Концерн «Сименс» даже начинал такое производство.

Судьба быстрых нейтронов

Энергоблок строился 13 лет, из которых на 4 года работы прекращались из-за протестов общественности. Его стоимость составила 7 млрд. дойчмарок (эквивалентно 3,5 млрд. евро), однако не проработал он ни дня.

Всего через несколько месяцев в СССР произошла Чернобыльская авария, и на волне общественной истерии новенькая АЭС была приговорена к ликвидации (которая обошлась еще в 75 млн. евро).

Дальнейшую участь АЭС Калькар можно счесть насмешкой судьбы: в ее зданиях и сооружениях разместился крупный парк развлечений «Wunderland Kalkar», содержащий более 40 аттракционов. В бывшей градирне атомного энергоблока, например, вращается огромная карусель. Ежегодно парк посещают 600 тысяч человек.

На политических виражах

Подогреваемые «зелеными» антиатомные настроения общественности порождали протестные акции даже в разгар энергетического кризиса 1970-х: так, в 1975 г. демонстранты захватили и 9 месяцев удерживали площадку строительства АЭС Виль, что привело к отказу от ее сооружения.

Жертвами протестов стали АЭС Калькар и проработавшая всего 14 месяцев АЭС Мюльхайм-Кэрлих, предприятия замыкания ядерно-топливного цикла. Чернобыль усилил эти настроения. А в конце 1990-х гг. к власти в Германии пришли «зеленые», которые активно использовали в своих политических целях тему борьбы с атомной энергетикой.

Так начался закат немецкой атомной эпохи. В 2000 г. правительство и энергетики заключили «атомный консенсус», на основании которого в 2002 г. был принят «Закон о регулируемом прекращении использования ядерной энергии для промышленного производства электроэнергии».

Суть его сводилась к следующему: каждой АЭС определялся разрешенный к выработке объем электроэнергии и срок эксплуатации (32 года), по исчерпании которых она должна быть закрыта. Последний энергоблок должен был завершить работу в 2021 г. В 2010 г. в работе оставались 17 энергоблоков, которые производили 23–28 % всей электроэнергии.

Приступить к ликвидации

Каких-либо критических рисков не выявлено, однако правительство прислушивается не к выводам специалистов, а к мнению так называемой «этической» комиссии, разделяющей взгляды «зеленых». В результате из 17 действующих энергоблоков 8 прекращают работу окончательно, а оставшиеся 9 должны быть постепенно закрыты в срок до 2022 г.: АЭС Графенрайнфельд в 2015 г., блок № 2 АЭС Гундремминген в 2017-м, АЭС Филиппсбург в 2019-м, АЭС Гронде, АЭС Брокдорф и блок № 3 АЭС АЭС Гундремминген в 2021-м, АЭС Изар, АЭС Эмсланд и АЭС Неккарвестхайм в 2022-м.

Все остановленные атомные станции постепенно будут демонтированы: эта технология уже отработана на АЭС Гросвельцхейм, АЭС Каль и АЭС Нидерайхбах, которые были окончательно разобраны, а площадки приведены в исходное состояние.

Таким образом, атомная энергетика Германии прекратит существование. Решение властей вызвало ряд судебных исков на общую сумму более 18 млрд. евро от немецких и шведских концернов – владельцев досрочно закрываемых германских АЭС. В качестве компенсации неполученных доходов было предложено освободить атомные компании от уплаты в «Энергетический и климатический фонд» федерального правительства.

Однако неотвратимость взятого курса подтвердила канцлер Ангела Меркель, заявив: «Мы можем стать первой крупной индустриальной нацией, которая перейдет в направлении эффективного использования возобновляемой энергетики».

Ставка на ветер

В первой половине 2012 г. Германия на 25 % обеспечила свое энергопотребление из возобновляемых источников энергии (ныне действующие АЭС вырабатывают 16 % электроэнергии). Однако с ветроэнергетикой связан ряд существенных проблем.

Ветряные станции работают преимущественно на севере – например, крупные ветропарки в Северном и Балтийском морях, где скорость ветра круглый год составляет не менее 5 м/с. Правительство планирует строительство еще 40 таких ветропарков.

Однако замещать атомную энергию требуется на юге Германии. Для этого нужно построить 3,5–5 тыс. км новых линий электропередачи. К тому же эти линии должны быть на постоянном токе, иначе электроэнергию не передать на такое расстояние без колоссальных потерь.

Помимо необходимости масштабных затрат (€20–50 млрд), правительство столкнулось с еще одной проблемой: против новых ЛЭП протестуют. все те же «зеленые» общественные движения!

Вторая проблема – нестабильность выработки ветровой электроэнергии. Например, представители чешской диспетчерской компании CEPS уже заявляли о затруднениях в соблюдении режима работы энергосистемы из-за нерегулярности потоков энергии от немецких ветряков.Чтобы сбалансировать колебания от ветровой генерации, правительство стимулирует исследования в сфере создания smart grid («умных сетей»).

Среди других проблем – вопросы подключения морских ветропарков к магистральным электросетям, ограниченность использования ветряков в местах, где обычно не бывает сильных ветров, необходимость покрытия зимних максимумов энергопотребления в условиях безветрия, и т.д.

К тому же, чем больше площадь ветропарка, тем меньше удельная выработка на один ветряк: установки в ветровом потоке начинают мешать друг другу. Апологеты возобновляемых источников энергии считают это «трудностями переходного периода» и уверены в радужных перспективах, однако сегодня Германии приходится закупать электроэнергию во Франции и Австрии, а также наращивать мощности своих электростанций на природном газе (планируется строительство еще 30 таких энергоблоков). А в наиболее морозную зиму 2011-2012 гг. даже изучался вопрос, не сохранить ли одну из остановленных АЭС в качестве «холодного резерва» энергосистемы.

Проблемы экологии

Таким образом, прирост выбросов углекислого газа на 18–34 млн т не объяснить ничем иным, кроме как замещением энергии АЭС газовыми электростанциями. При том, что эксплуатация всех 17 энергоблоков АЭС позволяла сократить выброс углекислоты в атмосферу на 150 млн т – по словам депутата Бундестага Катарины Райхе, это сопоставимо с годовыми выбросами всех автомобилей Германии.

Еще ряд проблем, связанных с наращиванием ветроэнергетики, перечислил в своем заявлении Земельный союз охраны природы Баден-Вюртемберга, приравняв вред от ветряков к вреду от добычи бурого угля открытым способом. Эффективность ветроэнергетики крайне низка: до 50% энергии ветра теряется на трение, необходимость накопления этой энергии для ее равномерной передачи также ведет к потерям, ветряки высотой 200 м уродуют ландшафты и серьезно угрожают жизни перелетных птиц (за год ветрогенераторы в Германии убивают до 220 тысяч птиц и множество летучих мышей).

Неэкономная экономика

По прогнозам экономистов, отказ Германии от ядерной энергетики обойдется в сумму от €32 млрд до €1,7 трлн в период до 2030 года (верхняя граница прогноза эквивалентна более чем 65 % годового ВВП страны). К 2015 г., по оценкам «Deutsche Bank», средняя оптовая стоимость электроэнергии вырастет до €72 за 1 МВт·ч (сейчас, после снижения доли выработки АЭС с 28 % до 16 %, эта стоимость уже составила €60 за 1 МВт·час).

По другим оценкам, стоимость электроэнергии может возрасти в 1,5 раза, что повлечет рост себестоимости товаров немецких производителей на 10–20 % и снизит их конкурентоспособность на внешнем рынке. Отчисления бытовых потребителей на развитие возобновляемых источников энергии в Германии в текущем году увеличиваются на 47 %, в среднем с €0,036 до €0,053 евро в расчете на 1 кВт·час потребленной электроэнергии: таким образом, семья из четырех человек выплатит за год €250 на развитие ветроэнергетики.

Между тем, по данным Общества потребителей Северного Рейна-Вестфалии, в одной только этой земле за год 120 тыс. семей подвергались отключению электроснабжения, поскольку не могли оплачивать растущие счета. Вложения в альтернативную энергетику малоэффективны. По данным журнала «Der Spiegel», вложенные €130 млрд обернулись приростом производимой электроэнергии на 3 %.

То есть, чтобы полностью заместить атомные 28 %, придется вложить еще около €1083 млрд. Даже если учесть, что первоначальные инвестиции самые крупные, сумма останется внушительной. Недаром министр экономики и технологий Филипп Рестлер назвал вложения в альтернативную энергетику «бездонной ямой».

По всем направлениям

Ведутся исследования в сферах высокоэффективных органических фотоэлементов, геотермической генерации, разрабатывается система солнечных коллекторов для стеклянных фасадов домов.

Сформирована программа «SchwarmStrom» по внедрению 100 тысяч газовых мини-электростанций суммарной мощностью 2 ГВт в подвалах жилых домов.

Продолжается работа над улучшением ветроэнергетических установок с целью сделать их более легкими и менее шумными (проблема звуковых колебаний также вызывает недовольство населения).

Власти стимулируют жителей экономить электроэнергию: действует система энергетических сберегательных чеков для домохозяйств, и те, кто уменьшил бытовое потребление энергии, получают государственные преференции.

Тем не менее, пока бесспорным остается факт: в условиях отказа от АЭС возобновляемые источники энергии способны обеспечить надежное электроснабжение потребителей лишь в сочетании со станциями на органическом топливе. Здесь также возникает дилемма: Германия планирует сокращать добычу бурого угля и производство электроэнергии на его основе, как экологически неблагополучное, а расширение газовой генерации ведет к увеличению зависимости от зарубежных поставщиков (например, России).

Таким образом, полный отказ Германии от атомной генерации нельзя считать необходимым и эффективным решением. Возможно, стране в итоге все же удастся радикально перестроить свою «энергетическую корзину», но цена этого – и экономическая, и социальная, и даже экологическая – будет чрезвычайно высока.

Руслан Новорефтов

Зарегистрируйтесь для добавления комментариев