Академия танца под управлением Бориса Эйфмана

Академии танца под управлением Бориса Эйфмана

ул. Лизы Чайкиной, 2

Проект: АМ Студия 44

Архитекторы: Явейн Никита Игоревич (руководитель),

Кулаченков Валерий Леонидович, Снежкин Георгий Сергеевич,

Аксёнов Сергей Игоревич Конструктор: Герштейн Владимир Ионович

Заказчик, партнер: Комитет по строительству Правительства СПб

(Анатолий Белов. арх. журнал. Проект Россия. N 64. 2012. С. 130-135., Mary)

Проект. АМ Студия 44.

План 1-го и 2-го этажей

План 1-го и 2-го этажей

План 3-го и 4-го этажей

План 3-го и 4-го этажей

(арх.журнал. Проект Россия. N 64.2012.)

(добавил Mary)

Конкурс по выбору генерального проектировщика Академии танца состоялся в 2009 г. (?). Победила в нем архитектурная мастерская Никиты Явейна.

Государственное образовательное учреждение «Академия танца под руководством Бориса Эйфмана» должно разместиться в реконструированном здании бывшего кинематографа «Ассамблея » на ул. Лизы Чайкиной, которое сегодня занимает репетиционная база эйфмановского театра. (Здание кинематографа «Ассамблея» снесено в начале 2011 г.).

Помимо здания «Ассамблеи» на участке застройки расположен

Некоторое время назад город выкупил особняк и передал в бессрочное пользование Академии танца. Правда, при этом и дом, и «Ассамблея» были сняты с государственной охраны (видимо, для упрощения акта дарения).

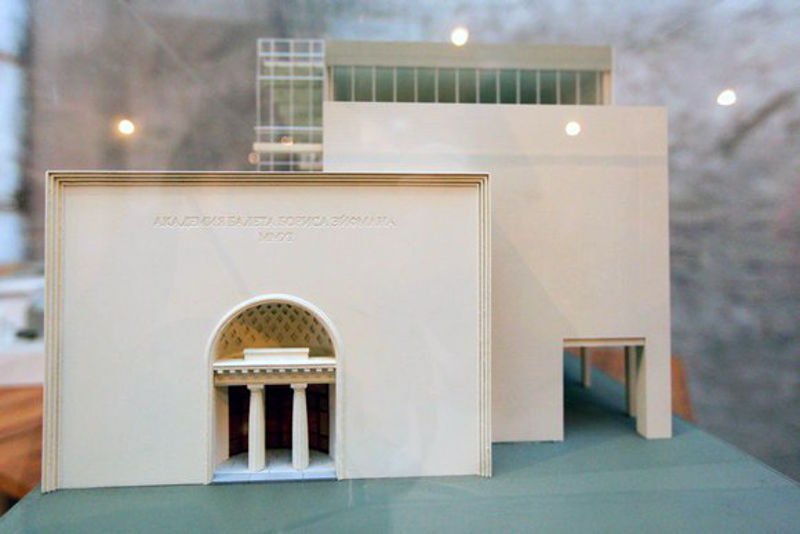

По проекту «Студии 44» деревянный особняк включен в состав учебного комплекса полностью. У «Ассамблеи», которая в 1958 г. в ходе капитального ремонта была радикально реконструирована (с заменой всех конструкций и перекрытий), предполагается восстановить фасадную часть, руководствуясь авторским замыслом 1911 г., и отреставрировать входную нишу-экседру с кессонированным полукуполом. Деревянный особняк после реставрации вместит в себя медиатеку и музей Академии, а окружающий его сад будет благоустроен и превратится в открытый прогулочный двор для учащихся.

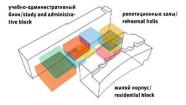

На внутриквартальной территории, после сноса дворовых построек, намечено возведение двух новых корпусов, расположенных параллельно Большому пр. и Б. Пушкарской ул. В южном корпусе, выходящем на Пушкарскую ул., расположатся жилые помещения интерната на 135 человек и медицинский центр (школа рассчитана на 228 учащихся, причем, по замыслу Бориса Эйфмана, более половины из них составят одаренные сироты и дети из малообеспеченных семей). Северный корпус, стоящий ближе к Большому пр., вместит хорошо оборудованный спортивный комплекс (методика обучения в Академии делает особый упор на усиленную физическую и спортивную подготовку), учебные классы, два балетных зала и административные помещения Академии.

Необходимость сделать учебные помещения Академии максимально светлыми вообще стала краеугольным камнем этого проекта. Поскольку комплекс строится на небольшой внутриквартальной территории и имеет сложную функциональную программу, архитекторы были вынуждены максимально уплотнять его планировку. Решить проблему освещения в этой ситуации можно было только с помощью прозрачных стен – их получили все рекреации и балетные залы. А для того, чтобы не превращать боковые фасады Академии в банальные остекленные поверхности, архитекторы придумали очень интересный ход. Полы в балетных залах будут отделаны сценическим линолеумом Harlequin, окрашенным в различные пастельные тона. Светлые тона интерьеров, как и полупрозрачные стены, придадут Академии визуальную легкость, воздушность и шарм, что, по мнению и архитекторов, и их именитого заказчика, как нельзя лучше соответствует духу танцевального искусства.

Появился новый проект общежитий Академии танца Бориса Эйфмана в доме Басевича. Большую часть здания всё равно хотят снести

В Петербурге продолжается кампания в защиту дома Басевича на Большой Пушкарской, 7. Здание начала XX века собираются частично снести и воссоздать для нужд интерната и общежития Академии танца Бориса Эйфмана.

Градозащитники выступают против сноса — по их мнению, здание необходимо отреставрировать. Активистам удалось добиться переработки проекта, однако он всё равно предполагает снос большей части комплекса. Новую концепцию должны были представить на общественных слушаниях 16 сентября, но менее чем за сутки мероприятие отменили.

«Бумага» рассказывает, что известно о конфликте вокруг дома Басевича.

Дом Басевича хотят частично снести. Корпуса во дворе демонтируют

В доме Басевича хотят разобрать кровлю и кирпичные стены до пятого этажа. Об этом говорится в проектной документации, которую по заказу строительной компании Setl City разработало ООО «Проектная культура», до 2015 года принадлежавшее главе комитета по градостроительству и архитектуре Владимиру Григорьеву. Копия документа есть в распоряжении «Бумаги».

Сохранившуюся часть лицевого корпуса укрепят от фасада до средней стены (оси 1–4). В этой же части планируется демонтаж напольных покрытий, оснований под полы и металлических балок.

Заднюю часть дома хотят снести — это подтверждается проектной документацией, в которой указано, что планируется «разборка фасадной части здания в осях 4–8 (задняя часть лицевого корпуса от средней стены) с последующим возведением дворовой части здания в новых конструкциях». Предполагается снос всех пяти дворовых корпусов, с последующим воссозданием.

Проект основывается на данных экспертизы, которую заказывало ООО «Проектная культура». Согласно этим данным, несущие конструкции и фундамент здания изношены на 7 0%, а часть деревянных конструкций поражена различными видами плесени.

Концепцию должны были представить на общественных слушаниях 16 сентября, но менее чем за сутки мероприятие отменили, объяснив это «коронавирусными ограничениями». Новую дату пока не назначили.

Изначально здание планировали снести полностью. После протестов градозащитников проект отправили на доработку

В феврале 2019 ООО «Проектная культура» представило проект общежития, согласно которому предлагалось полностью снести дом Басевича, воссоздав только лицевой фасад. Кроме того, места для интерната и общежития не хватало, поэтому было решено построить еще одно здание на месте детского сада и сквера на прилегающем участке.

Градозащитники выступили против сноса. В обращении к рабочей группе они отмечали, что проект противоречит требованиям зон охраны объектов культурного наследия.

В феврале 2020 года прошла акция, во время которой собрали подписи под коллективным обращением с требованием переработать проект. Против сноса запустили петицию, а активисты движения «Живой город» и ВООПИиК попросили создать рабочую группу для поиска путей сохранения здания. Позднее КГИОП сообщил, что проект отправился на доработку по желанию заказчика. В августе рабочей группе представили новую концепцию.

Активисты в открытой переписке с Академией Эйфмана отмечают, что это стало возможным только в результате борьбы за здание, при четвертой подаче документации в КГИОП. При этом, по мнению градозащитников, проект не претерпел заметных изменений.

В театре Бориса Эйфмана считают, что здание в нынешнем виде восстановлению не подлежит. Там обвиняют градозащитников в ведении целенаправленной кампании против народного артиста

14 сентября пресс-служба Академии танца Бориса Эйфмана выступила с заявлением по поводу ситуации с домом Басевича. В нем утверждается, что реконструкция предполагает сохранение 1–5 этажей лицевого фасада, воссоздание аварийных 6 этажа и мансарды, а также восстановление дворовых корпусов. Сейчас здание, по мнению авторов заявления, «поражено ядовитой плесенью и представляет собой руины».

В театре отмечают, что строительство общежития — социальный проект, который поможет в развитии культурного потенциала города. Его появление позволит приглашать высококвалифицированных специалистов, которых в городе не хватает. Градозащитников обвиняют в распространении ложной информации и ведении кампании, которая порочит Эйфмана и возглавляемые им организации.

Градозащитники в ответ заявили, что их информационная кампания направлена на то, чтобы сохранить историческое здание и комфортную среду для горожан и никак не касается Академии Эйфмана. Они призывают Академию реконструировать дом и сохранить сквер на Большой Пушкарской. Активисты отмечают, что в центре Петербурга действует запрет на снос исторических зданий и допускается только разборка «отдельных аварийных конструкций».

Г радозащитники провели независимую экспертизу, которая говорит, что здание еще можно спасти

Градозащитники не согласны, что дом Басевича представляет собой руины. Они заказали независимую экспертизу, результаты которой отличаются от результатов той, что заказывала «Проектная культура» в ООО «ЦДСК».

Зимой активисты ВООПИиК обратились в ООО «ТДО», которое входит в состав частной компании «Центр градостроительных проектов». Согласно исследованию, проведенному «ТДО», износ фундамента составляет не более 40 %, а износ стен — 41,6 %. Согласно документам ООО «ЦДСК», износ конструкций достигает 70 %.

В отчете со ссылкой на анализ визуальных обследований утверждается, что схемы повреждений в экспертизе ООО «ЦДСК» совпадают со схемами обследования «ТДО». Выводы по аварийности и категории технического состояния стен и фундаментов тоже должны совпадать, однако в экспертизе «ЦДСК» аварийность присваивается не участкам, а всему зданию, состоящему из нескольких корпусов».

Дом Басевича признали аварийным в 2007 году. Его планировали отремонтировать по программе «Молодежи — доступное жилье»

Дом Басевича — здание в стиле модерн на Большой Пушкарской, 7. Его построили в 1912 году по проекту Алексея Зазерского. До революции дом принадлежал инженеру-технологу Иссахару Басевичу, здесь же располагалась его контора. После революции здание национализировали и переделали под коммунальные квартиры, одну из которых занимали ясли.

В 2007-м дом Басевича включили в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными, а в 2008-м его начали расселять, чтобы в дальнейшем продать на торгах.

В 2014 году здание включили в программу «Молодежи — доступное жилье», по которой его должны были отремонтировать. Однако в 2016-м балетмейстер Борис Эйфман попросил действующего губернатора Георгия Полтавченко передать дом под интернат для учащихся Академии танца, на что получил согласие.

Здание просят сохранить известные петербуржцы, в том числе внучка Иссахара Басевича

В защиту дома высказались архитектор Ольга Богданова и писатель Борис Лихтенфельд. В переговорах с Академией пытались принять участие режиссер Александр Сокуров и искусствовед Михаил Мильчик.

Марианна Гусева (Басевич), внучка архитектора здания на Большой Пушкарской, написала открытое письмо губернатору Александру Беглову. Она попросила не сносить это здание, так как это единственная живая память о ее дедушке.

Ранее «Бумага» рассказывала, что верхний сад «Петергофа» закрыли на масштабную реконструкцию. Она займет 3,5 года и обойдется более чем в миллиард рублей.

Строительство академия танца под руководством бориса эйфмана

Так, 24 января 2011 г. губернатором Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко было подписано постановление № 76 «О создании Санкт-Петербургского государственного образовательного учреждения среднего профессионально образования техникума «Академия танца Бориса Эйфмана». Академия как учебное заведение нового типа создается по инициативе выдающегося деятеля российского искусства, всемирно известного хореографа, художественного руководителя-директора Санкт-Петербургского государственного Академического театра балета, народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ Бориса Яковлевича Эйфмана.

Современному балетному театру, создающему новый репертуар, нужен артист, владеющий разнообразными техниками танца, различными стилистическими и эстетическими направлениями современного хореографического искусства. Российская балетная педагогика, при сохранении традиционной классической основы, должна широко открыть двери для внедрения достижений различных направлений хореографии, существующих в современном мире, а также других областей человеческой деятельности в области движения, прежде всего, спорта. Перед Академией танца встала задача создания в России инновационной системы подготовки и воспитания танцовщика XXI века.

Правительством Санкт-Петербурга был выделен участок под строительство Академии танца. Строить ее решили в одном из кварталов Петроградской стороны, где в доме 2 по улице Лизы Чайкиной (бывший кинотеатр “Ассамблея”, 1913 г., арх. Ф. А. Корзухин) уже располагалась репетиционная база Академического театра балета под руководством Бориса Эйфмана.

По соседству, на ул. Большая Пушкарская, 14, находился еще один памятник архитектуры — особняк Ю. Добберт/ Штейкмана с садом (1896, арх. А.Я. Рейнберг). Этот редчайший в Санкт-Петербурге образец деревянного зодчества, чудом уцелевший в теле города, был выкуплен у владельцев и передан Академии танца в бессрочное пользование.

Заказчиком стройки выступает городской Комитет по строительству. Победителем тендера на проектные работы стала Архитектурная мастерская “ Студия 44” под руководством Никиты Явейна. Масштабы строительной программы (около 12 000 кв. м) в сочетании с теснотой участка ( всего 0, 4 га) обусловили максимально компактное размещение и высокую эффективность в использовании территории.

В Академии танца запланировали построить: жилой блок-интернат для иногородних и детей, столовую, медицинский

центр, спортивный и тренажерный залы, бассейн, 14 балетных залов, учебные классы и административно-хозяйственные помещения.

19 мая 2011 года балетмейстер Борис Эйфман лично заложил фундамент будущей Академии танца.

28 декабря 2012 г. получено разрешение на ввод в эксплуатацию Академии танца Бориса Эйфмана.

В конце января 2013 года началась активная информационная кампания по набору первых учеников и воспитанников Академии. Отборочные туры прошли весной.

Открытие Академии танца Бориса Эйфмана состоялось 2 сентября 2013 года.

В ноябре 2019 года прошло грандиозное открытие Детского театра танца Бориса Эйфмана, который вошел в состав «танцевального квартала» Петроградской стороны. Так началась творческая история нового центра хореографического искусства, призванного приобщить к высоким художественным ценностям тысячи юных россиян.

Первое упоминание о существующей усадьбе в уже сложившемся квартале, ограниченном Большим проспектом Петербургской стороны, Введенской улицей, Большой Пушкарской и улицей Лизы Чайкиной, а до 1952 года – Гулярной, приходится на 1796 год. Тогда деревянный дом и обширный земельный участок принадлежал семье капитана второго ранга Кобылинского. Следующее упоминание в архивных источниках мы находим в 1832 году, когда деревянный дом приобретает учитель латинского языка Губернской гимназии Санкт-Петербурга Никита Белюстин. Но владеет он домом недолго – несложно купить, непросто содержать – 19 августа 1838 года дом приобретает семья Действительного статского советника, заслуженного профессора Санкт-Петербургского Императорского университета, ординарного академика Академии наук и Почетного директора Кабинета медалей и антиков Эрмитажа, немца, Федора Богдановича Грефе (Christian Friedrich Graеfe (20.06.1780, Хемниц – 30.11.1851, Санкт-Петербург, Смоленское лютеранское кладбище).

Именно с 1830-х годов и по настоящее время на протяжении почти двух сотен лет судьба особняка по удивительной предопределенности будет связана с историей образования в Петербурге.

Как ученый, Грефе заложил основы для изучения классической филологии, столь важной в дореволюционном образовании, и подготовил поколение учеников, продолживших его дело.

В 1840-х годах Петербургская сторона представляла собой пустынную полупровинциальную часть города, в которой селились преимущественно небогатые люди. Деревянные дома, огороды, усадьбы отставных чиновников, с середины XIX века фабрики – вот то, что определяло долгое время лицо района. «Улица [Гулярная] сия имеет по протяжению своему 1н каменный и 18ть деревянных домов, вовсе не освещается фонарями, и, даже при соединении своем с Пушкарской, в которой нет к одной стороне никаких домов, несовершенно безопасна в темные вечера и ночное время».

Дом представлял собой обыденную деревянную постройку в стиле позднего классицизма. В 1846 году у Феклы Дворницкой семья Грефе выкупает второе строение на территории своей усадьбы, представлявшей собой партерный и фруктовый сады, и строит новый дом.

30 Ноября 1851 г. не стало Грефе. Он читал в этот день лекцию в педагогическом институте, объясняя любимую свою Софоклову пьесу «Аякс», остановился в объяснениях в том месте, где говорится: «Не знаю, что принесет мне сегодняшний день, жизнь или смерть»; из института проехал он в Императорский эрмитаж, где провел несколько часов в занятиях, и прибыл оттуда в конференцию академии наук, скоропостижно скончался, лишь только вошел в переднюю».

Минна Федоровна (Wilgelmina (Minna) Elisabeth Graefe (11.02.1819 – 07.11.1893, умерла в Висбадене, похоронена на Смоленском лютеранском кладбище) была женой ученика и аспиранта своего отца Ивана Богдановича Штейнмана (Iohann Friedrich Steinmann (29.01.1819, Санкт-Петербург – 28.03.1872, Висбаден)), классического филолога и профессора Университета, наиболее известного в качестве директора Главного училища Святого Петра (Петришуле), при котором были отменены телесные наказания для учеников, и основателя Историко-Филологического института, готовившего педагогов для изучения классических языков, литературы и истории в гимназиях.

Иван Богданович Штейнман

Проект П.В. Алиша

Последняя владелица особняка, при которой произошла последняя значительная перестройка, Юлия Карловна Добберт, появилась в нашем доме значительно раньше 1896 года: двадцатитрехлетняя Юлия Шредер (Julia Amalia Anna Schroeder (14.02.1860, Царское Село – 23.10.1922, Потсдам) в 1883 году вышла замуж за старшего сына Штейнманов Фридриха.

Молодая супруга происходила из другого круга – Юлия Карловна была старшей дочерью Потомственного почетного гражданина Петербурга, купца первой гильдии, владельца фортепианной фабрики «К.М. Шредер» Карла Ивановича Шредера.

Карл Иванович Шредер

Портрет брата Ю.К. Добберт,

Карла Карловича Шредера

Расцвет фабрики приходится на середину XIX века, и можно без преувеличения сказать, что конкуренция между фабриками музыкальных инструментов (а в тот момент в Петербурге выпускали рояли также Оффенбахер, Дидерикс, Мюльбах, Беккер и другие) способствовала развитию музыкального вкуса столицы Российской империи и становлению профессиональной среды, которая сосредоточилась вокруг Русского музыкального общества, Консерватории, различных музыкальных кружков.

Рояли «Шредер» неоднократно получали высшие награды на промышленных выставках, фабрика была поставщиком Императорских театров, обеих Консерваторий, поставщиком европейских королевских дворов. Например, баварского короля Людвига II, известного своим увлечением музыкой Вагнера. Довольно поздно, только в 1898 году, Шредеры становятся поставщиками Двора Его Императорского величества. Это происходит стараниями брата Юлии Карловны Карла Карловича.

В Эрмитаже находиться расписанный известным художником и хранителем живописи Эрмитажа, Эрнстом Липгартом рояль, который фабрика Шредер готовила для подарка Николая II своей супруге Александре Федоровне.

Здание Торгового дома «К.М. Шредер», Невский пр., 52

На углу Невского проспекта и Садовой улицы, там, где сейчас располагается Театр марионеток им. Деммени, находился Торговый дом компании с музыкальным залом при нем, которым владели братья Юлии Иоганн и Оскар. Одним из ярчайших событий, связанных с этим концертным залом, было первое исполнение Г. Малером своей Седьмой симфонии.

В 1903 году брат Юлии Карловны по доверенности закладывает находящийся в ее собственности каменный дом на углу Казанской и Вознесенского проспекта – первое здание фабрики – чтобы выкупить фабрику главных конкурентов – Якоба Беккера.

Таким образом, семья Шредер являлась ведущими производителями роялей и пианино в дореволюционном Петербурге.

Фабрика со столетней историей в январе 1918 году была национализирована. Семья эмигрировала.

В 1883 году Фридрих и Юлия поженились, в 1884 году у них родился сын Иоганн, а в феврале 1885 году от удара в возрасте 35 лет Фридрих умирает:

Господину Директору Елизаветинской детской больницы

Состоящий при С.Петербургском Родовспомогательной заведении сверхштатным врачом Доктор медицины Штейнман, вовремя нахождения своего на службе на дежурстве с 25 по 26 сего января внезапно захворал кровоизлеянием мозга с последовавшем тут же параличом левой половины тела. Состояние больного настолько было опасно, что первое время он был оставлен в стенах заведения».

Юлия Карловна, приняв движимое имущество, доставшееся ей от покойного мужа, а жили они в этом доме на Большой Пушкарской и довольно скромно, часть раздает родственникам в память о сыне и брате, часть раздает бедным, и с сыном переезжает на Петербургскую набережную в родительский особняк.

В 1892 году Юлия Карловна повторно выходит замуж за младшего ординатора Петропавловской больницы, гинеколога Федора Александровича Добберта (Theodor Alexander Julius Dobbert(01.12.1860, Крым – 08.07.1932, Потсдам).

Федор Александрович Добберт

Федор Александрович – балтийский немец, выходец из Риги. В 1868 году его отец был назначен пастором лютеранской церкви в Царском селе.

Федор Александрович закончил, как и все в семье Дерптский университет – Допарт – но в отличие от остальных, не теологический, а медицинский факультет. Практически все члены семьи Добберт имели непосредственное отношение к педагогике: отец преподавал в Николаевской гимназии в Царском селе и Петришулле, его сестра, тетка Федора Александровича Анна-Мария была классной дамой в женской гимназии Петришуле, младший брат нашего владельца, Альфонс, также преподавал немецкий в этом старейшем учебном заведении.

Стажировался в Европе, вернувшись в Петербург, поступил на службу младшим ординатором в Петропавловскую больницу. Но главным делом его жизни была врачебная и педагогическая деятельность в построенном на углу 14 линии и Большого проспекта Васильевского острова на деньги евангелических приходов благотворительном учреждении Александринский приют для женщин (Alexandra Stift fur Frawen).

Деятельность этого медицинского учреждения была под Августейшим покровительством императрицы, и, собственно, «Александринским» был назван в ее честь.

Главным врачом Alexandra Stift fur Fraulen был доктор К.Г. Видеман. Летом 1914 года он напишет о Ф.А. Добберте:

«…состоящим по Августейшим Покровительством Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны Александринского приюта для женщин дает мне смелость обратиться к Вашему Сиятельству с покорнейшей просьбой.

В 1895 году – накануне перестройки дома, в двух семьях – Шредеров и Штейнман происходят наследственные разделы.

В семье Шредер спустя 6 лет делят имущество отца Карла Ивановича, умершего в 1889 году. Такой длительный срок понадобился, чтобы найти компромисс, по которому все пять наследников – две сестры и три брата – в 1/5 доле владеют всем активом семьи, но за каждым в управление закрепляется объект недвижимости. Юлия Карловна получает доходный дом на углу Казанской улицы и Вознесенского проспекта и, вероятно, денежные активы, которые позволяют ей впоследствии принимать финансовые решения: «наследники Карла Шредера совершили 14 февраля 1895 года раздельный акт, утвержденный засим 22 того же года февраля, на основании которого вдова завещателя Юлия Шредер отказалась от пожизненного владения, а дети его разделили меж собой дома и фортепианную фабрику с постройками и землей.

В семье Штейнман собственно делят дом после смерти Минны Федоровны в 1893 году. На семейном совете единоличным наследником признается Рудольф Иванович Штейнман, преподаватель географии и истории в Петришулле, а впоследствии второй член семьи, ставший директором этого образовательного учреждения. Но Рудольф Иванович, по неизвестным причинам, не планирует держать в своей собственности дом. Строение оценивается в 18 тысяч рублей серебром, переоценивается, и за 25 тысяч рублей серебром Юлия Карловна Добберт выкупает его:

«Цену означенному имуществу Розенбергер, Рудольф Штейнман, а за малолетнего Штейнмана опекунша над ним и принадлежащим ему имуществом мать его, жена Доктора Медицины Юлия Карловна Добберт по 1-му браку Штейнман определяют по совести в двадцать пять тысяч рублей. Найдя неудобным общее владение означенным имуществом, делящиеся: Розенбергер, Рудольф Штейнман,а за малолетнего Штейнман опекунша над ним, мать его Добберт по 1-му браку Штейнман положили добровольно распределить означенное имущество следующим образом: Рудольф Штейнман получает в свою единственную собственность в полном составе означенное выше недвижимое имущество со всеми строениями и землею и уплачивает соответствующим образом своим уступку ими прав своим в движемом имуществе, по утверждению раздельного акта Старшим Нотариусом, наличными деньгами пропорционально наследственным частям: Розенбергер – 8928 руб.57 коп. и малолетнему Штейнману в лице Опекунши над ним, матери Добберт по 1-му браку Штейнман – 3869 руб.7коп. За учинением настоящего раздела Розенбергер и малолетний Штейнман окончательно выделяются и отстраняются от всякого в означенном имуществе участия, лишая навсегда себя, так и наследников своих права простирать к этому имуществу доходам с оного какие-либо претензии.

В качестве архитектора был приглашен близкий человек – зять – муж сестры Агнессы – Август Яковлевич Рейнберг.

Здесь в Петербурге, он работает исключительно для семьи Шредер – перестраивает особняк и реконструирует лестницу в доходном доме на Казанской, строит доходный дом на Гулярной для Юлии Карловны, перестраивает доходный дом на Большой Подъяческой, д. 8, доставшейся в наследство жене Агнессе, помогает при строительстве служебных помещений на фабрике.

В Риге, куда семья Рейнберг переедет в 1899 году, он выстроит здания второго русского театра, здание Государственного банка, собственный дом в стиле модерн, здание лечебницы для умалишенных в Пярну. В Таллинне он построит здание Дворянского банка Эстонии, решенного в том же стиле ганзейской готики, что и доходный дом Ю.К. Добберт.

Здание Государственного банка в Риге |  Здание лечебницы для умалишенных в Пярну |  Здание Дворянского банка в Таллине |

|  |  |

|  |  |

Несмотря на то, что семья Добберт была богатой семьей (так ее характеризуют в архивных документах), интерьер особняка очень сдержан. Практичность, функциональность, свойственные национальным чертам владельцев, соответствовали и веяниям времени и в отсутствие других свидетельств наиболее ясно характеризуют взгляды на жизнь владельцев дома.

В 1898 году Рейнберг завершает ансамбль усадьбы, построив на углу Большой Пушкарской и Гулярной доходный дом в стиле ганзейнской готики.

Как часто бывает в жизни, по иронии судьбы, в семье Добберт совместных детей не появилось. Надежды возлагались на сына от первого брака Иоганна Штейнмана. И он, закончив Петришуле, по ходатайству семьи был переведен в привилегированнейшее заведение дореволюционного Петербурга – в училище Правоведения:

Сын доктора медицины из богатой семьи. Получил тщательное домашнее воспитание и во все время своего пребывания в училище Св. Петра отличался безукоризненным поведением. Штейнман юноша с хорошими способностями и занимался с большим прилежанием и усердием. Он обнаруживал особенно живой интерес к физике и естественным наукам. Его во всех отношениях можно аттестовать как вполне благонадежного молодого человека.

После окончания он поступил на службу в Окружной суд, получил свой первый чин, и … в возрасте 23 лет умер от тифа.

Еще десять лет суждено было прожить супругам Добберт в особняке. В 1910-х на имя Федора Александровича приобретались и продавались доходные дома на Съезжинской, Гатчинской и Лахтинской улицах. С 1913 года в Александринском приюте для женщин стараниями Добберта начали лечить рак лучами радия

«Телеграмма Государыни Императрицы Александры Федоровны»

Ея Величеству Государыне Императрице Александре Федоровне богоугодно было удостоить члена попечительства состоящего под Августейшим Ея Императорского Величества покровительством Александринского приюта для женщин в С. Петербурге М.Л. Нейшелера следующей телеграммой: «Сегодня узнала о том, что, благодаря вашим заботам и великодушному дару, введено в Моем Александринском приюте для женщин лечение раковых заболеваний радием. Сердечно обрадованная этой вестью, выражаю вам Мою искреннюю благодарность за вашу человеколюбивую мысль и щедрое пожертвование»

|  |  |  |

[Пожертвование составляло 50.000 рублей и представляло возможность командированным им же и на его средства за границу врачем приобретен радий, изучены в германских клиниках способы лечения им.

В 1916 году, когда семья пробовала, вероятно, сохранить хоть какие-то денежные активы, был приобретен участок на углу Геслеровского переулка (сейчас Чкаловский проспект), Бармалеевой и Плуталовой улиц, архитектором Е.Л. Морозовым, известным строительством доходного дома Басовой на Кронверкском проспекте, был создан проект доходного дома, так и нереализованный.

В летнее время Добберты, по тогдашнему обычаю, выезжали загород в свой дом в Йоутселькя (Симагино). Имение находилось на высоком берегу озера Питкяярви, к особняку вела лестница, начинавшаяся почти от воды. Добберты владели лодкой и пристанью на берегу озера. После 1918 года дача осталась без надзора и пострадала от вандалов. В середине 1920-х г.г. участок выкупил Антти Кауконен, дача была разобрана и перевезена неизвестным хозяевам, территория, на которой находился особняк, была застроена.

По поводу кур, примечательна характеризующая время переписка Жилищного отдела Петроградского Совета и заведующей детским очагом № 23, который занял особняк в 1919 году:

«В ответ на ваше отпущение от 10 сего июля о неприкосновенности живого инвентаря /птиц/, считаю необходимым уведомить Жилищный отдел, что куры и не предназначались к уничтожению.

В то же время считаю необходимым запросить Жилищный Отдел относительно того, что с ними делать, во-первых, потому что нечем их кормить, во-вторых, в виду того, что их могут украсть, между тем вся ответственность падет на нас.

Кроме того, прошу сделать указание относительно того, подвергается ли выселению прислуга б. квартиранта этого особняка или нет. С нашей точки зрения оставлять лицо, знающее все входы и выходы в этом домике и нести всю ответственность за целость имущества этого домика, представляется недопустимым.

Председатель школьного совета Вас. Крачковский

Заведующая детским садом О. Леонтьева»

Комната сына, судя по описям, осталась нетронутой с момента его смерти: «Письменный стол, письменный прибор, ящик для бумаг, полка шкафная с книгами. Часы стенные, шкафчик с полками, кровать железная… настольная лампа, люстра медная, синие шторы, кресло мягкое, корзина для бумаг»… В гостиной осталось пианино. В прихожей – гимназический сюртук. Опись не дает возможности нам оценить художественную или материальную ценность оставленных вещей, Юлия Карловна и Федор Александрович планировали вернуться.

Но история, как мы знаем, распорядилась иначе:

«В Горпродукт Петр. Района

Петр. Район. Отд. Нар. Образ. Обращается в Горпродукт с просьбой предоставить в распоряжение детского очага № 23 (Б. Пушкарская, 20) то незначительное количество белья столового и постельного и посуды, которое находится под печатью в одной из комнат вот уже более года и несомненно портится от сырости. Кроме того эта комната нужна очагу для кладовой и отдел просит взять находящиеся в ней вещи нужные очагу и освободить комнату по возможности в ближайшее время».

Так началось перемещение вещей бывших владельцев.

Сама семья сначала переехала в Прибалтику, а осенью 1920 года обосновалась в пригороде Берлина в Потсдаме.

В ноябре 1920 года супруги Добберт составляют завещание, в котором все свое состояние оставляют друг другу. Юлия Карловна умирает 24 октября 1922 года. Федор Александрович переживает ее на десять лет. И вот какая драма – лишившись дела всей своей жизни в Александринском приюте для женщин, Добберт принимает решение отказаться от врачебной практики и до смерти в 1932 году работает архивариусом.

Добберт был превосходным учителем: особенно ему были свойственны выдающийся талант изложения, способность передавать важное и основное так, чтобы оно как свое собственное воспринималось слушателями учебного заведения, готовящего акушеров, заведующим которого он был. Он был не только уважаемый учитель, но также и авторитетный лидер. Воспитанники работали под его руководством не только с усердием и добросовестностью, но и с восторгом и преданностью.

Немалое количество немецких гинекологов в балтийских государствах являются учениками д-ра Добберта, они обязаны ему своим научным и практическим образованием. После того, как развалилось его место работы, на котором Добберт так долго трудился, он отказался продолжать врачебную деятельность на новой родине, которую Добберт воспринимал только как убежище, что соответствовало его существу и основывалось в цельности его личности. В дружеском почтении и горячей благодарности ученики и коллеги будут долго хранить память о нем».

Сила, которая вытолкнула Доббертов из Петербурга, в котором остался дом, работа, наука, могила сына, обладала такой опустошительной мощью, что не дала возможности беглецам обрести себя заново.

Главный вход в здание Академии танца Бориса Эйфмана на улице Лизы Чайкиной привлекает внимание необычным сочетанием современного дизайна и неоклассических форм – фасад украшает входная ниша-экседра, стилизация античного фриза с колоннами.

Такое архитектурное решение неслучайно – автор проекта Никита Явейн воссоздал фасад кинотеатра «Ассамблея», ранее стоявшего на месте Академии танца. История этого дореволюционного здания, располагавшегося по адресу Гулярная улица дом 2, оказывается тесно связанной с культурой и искусством.

Кинематограф «Ассамблея» был возведен в 1913 году на участке между Большим проспектом П.С. и Большой Пушкарской улицей, принадлежавшем потомственному почетному гражданину города, купцу А.Е.Медведеву.

Архитектором проекта выступил Федор Алексеевич Корзухин, потомственный художник, в те годы инженер Комитета главного инженерного управления, архитектор-куратор Санкт-Петербургского Университета. Его отец, Алексей Иванович, был известным жанровым живописцем, академиком Императорской академии художеств, а также одним из учредителей и активных деятелей знаменитого Товарищества передвижников.

Ф.А.Корзухин до революции возводил в Петербурге жилые дома, общественные здания, преимущественно, в стиле модерн. Позже, в 1920-е годы он был архитектором-куратором пригородных дворцов Ленинграда, занимался проектированием первых советских гидроэлектростанций. Во время Великой Отечественной войны, отказавшись от эвакуации из осажденного Ленинграда, Федор Алексеевич погиб в самую страшную, первую блокадную зиму, в январе 1942 г.

Кинотеатр «Ассамблея», построенный по проекту Корзухина, был двухэтажным, с двумя залами. Известный петербургский краевед Л.Ю.Сапрыкина пишет: «При входе посетители попадали в роскошное фойе с буфетом, сзади находился вместительный зрительный зал, с хорошо оборудованной сценой. На втором этаже был ещё один зал, но поменьше. В 1916 г. опять последовали переделки, в результате которых «Ассамблея» получила один, но большой зал на 309 человек».

После Октябрьской революции здание перешло в ведение Петроградского Пролеткульта, и поэтому площадку с 1918 года занимали последовательно Первый Петроградский театр, затем Театр «Ассамблея» при Политическом Отделе Петроградской Артиллерии Воздушной Обороны и наконец Пятый районный театр Петроградской стороны.

На сцене «Ассамблеи» устраивались концерты певцов и музыкантов, звучали мелодии классических оперетт, демонстрировались новинки кинематографа.

Судя по сохранившимся афишам тех лет, на сцене выступали известные исполнители: знаменитые цыганские артисты – гитарист Н.Д. Дулькевич и певица Н.В. Дулькевич, солисты оперетты Е. В. Зброжек-Пашковская, Н. Н. Радошанский, в дивертисментах принимал участие К.Э. Гибшман, мастер конферанса.

В конце 1920-х начале 1930-х гг. в помещениях бывшей «Ассамблеи» работали детские кинотеатры: «Искры», «Горн».

С конца 1930-х годов в здании разместился рабочий клуб расположенной напротив фабрики «Светоч», которая производила школьные и письменные принадлежности. В помещении клуба проходили торжественные мероприятия, концерты художественной самодеятельности, выступали с концертами профессиональные артисты, для детей рабочих устраивались новогодние елки.

В 1969 году здание бывшего кинотеатра «Ассамблея» было реконструировано под репетиционную базу Ленинградского Мюзик-холла. Первоначальная планировка здания полностью изменилась. В ходе капитального ремонта были заменены основные конструкции здания: опоры и фундаменты, была разобрана галерея, построенная по авторскому проекту архитектора Ф.А. Корзухина. После реконструкции в неизменном виде остался лишь фасад.

С 1989 в здании на улице Лизы Чайкиной расположилась репетиционная база Театра балета Бориса Эйфмана. В этих стенах прошли самые плодотворные годы творческого пути труппы – именно здесь созданы спектакли, вошедшие в «золотой фонд» репертуара театра: «Чайковский» (1993), «Дон Кихот, или Фантазии безумца» (1994), «Карамазовы» (1995), «Красная Жизель» (1997), «Русский Гамлет» (1999), «Анна Каренина» (2005), «Онегин» (2009).

По составленной нами краткой ретроспективе видно, что на протяжении всего своего существования здание на бывшей Гулярной улице было центром культурной жизни, местом пересечения различных видов искусств – театрального и музыкального, хореографии и кинематографа. В ходе минувшего столетия здесь в залах шумели зрители, звучал детский смех. На рубеже веков помещения старинной «Ассамблеи» стали местом рождения современного российского балета. А ныне дух творчества ощущается в здешней атмосфере с особой силой.

В мае 2009 года Совет по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга вынес решение о непризнании архитектурной ценности здания бывшего кинематографа «Ассамблея» А.Е. Медведева. Правительством города было принято решение о сооружении на этом месте Академии танца Бориса Эйфмана, и уже в мае 2011 года Б.Я.Эйфман лично принял участие в закладке первого камня в основание будущей хореографической школы.