Атомоход проекта 667А.

В пятидесятые годы, после ряда разной степени успешности попыток приручить ядерную энергию и последовавших затем первых выходов в море подводных лодок с атомными реакторами на борту, эйфория от овладения новым видом энергии пошла на спад. Но все еще оставались энтузиазм и вера в то, что с помощью логарифмической линейки, вчерашних колхозников и мудрого руководства партии Советскому Союзу удастся если не сегодня, то уже наверняка завтра догнать и перегнать Америку. У советского ВПК эти догонялки вылились в осознание необходимости иметь на вооружении ВМФ морскую платформу для баллистических ракет аналогичных американским «Поларисам» с дальностью стрельбы 2000 км. Однако создание советской твердотопливной ракеты с похожими на американскую параметрами не задалось. Причем не только во времена Хрущева, но и даже в более поздние дни Горбачева.

Первый атомоход был сдан Флоту в 1966-ом году. За восемь лет на заводах в Северодвинске и Комсомольске-на-Амуре было построено 34 лодки проекта 667А. Такой высокий темп строительства был обусловлен в том числе технологичностью конструкции лодок и «конвейерным» способом производства.

Лодки проекта 667А имели 10 отсеков

В последующем одна из лодок проекта 667А была переоборудована в испытательный стенд для новейшего гидроакустического комплекса, предназначавшегося лодкам четвертого поколения. Глядя на эту лодку с обтекателем для гидроакустической антенны в носовой части можно представить ущербность возможностей ее гидроакустиков с изначальным оборудованием.

Кроме того в первом отсеке, являвшемся отсеком живучести, располагался носовой входной люк. В случае аварии помимо торпедных аппаратов через него можно было с помощью спасательного колокола покинуть лодку с глубин более ста метров.

Во втором отсеке на лодках 667А проекта размещались аккумуляторные батареи и каюты экипажа.

В третьем отсеке было сосредоточено практически все управление лодкой. В нем находился Центральный Пост и пульт управления Главной Энергетической Установкой (реакторами). Кроме того через входной люк в ограждении рубки экипаж в основном и попадал внутрь прочного корпуса. В третьем отсеке в том числе находились боевые посты рулевых-сигнальщиков, акустиков, штурманских электриков и радистов. Через все палубы отсека снизу вверх проходили мачты выдвижных устройств, начиная с радиоантенн различного назначения и заканчивая перископом и РДП.

На лодках 667А проекта впервые на советском подводном флоте были установлены по примеру американских подводных лодок горизонтальные рули, облегчавшие при таком расположении управление атомоходом.

Четвертый и пятый отсеки занимали шахты ракет Р-27. Стенки шахт по прочности не уступали прочному корпусу лодок. Изначально предполагалось, что ракетный комплекс на лодках 667А проекта будет универсальным и с него можно будет запускать ракеты как по береговым целям так и по надводным кораблям. Однако на этом проекте он так и не был реализован. На излете советской власти у одного из атомоходов в ходе модернизации были удалены вертикальные ракетные шахты. Вместо них появились установки, позволявшие из подводного положения запускать сверхзвуковые крылатые ракеты.

Шестой отсек «Азух» отводился для вспомогательного, на случай остановки обоих реакторов, дизель-электрогенератора и компрессорной установки.

Поскольку «Азухи» приводились в движение двумя гребными винтами, в практически идентичных восьмом и девятом отсеках лодок располагались турбогенераторы, ГТЗА и турбины. Вся эта машинерия вращалась от пара, поступавшего от размещенных в седьмом парогенераторов атомных реакторов.

В десятом отсеке, который был в том числе и отсеком живучести, находились на кажом валу гребные электродвигатели мощностью 225кВт.

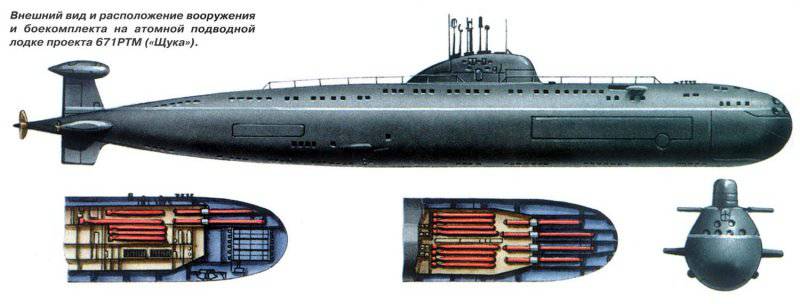

Атомные торпедные и многоцелевые подводные лодки. Проект 671РТМ

Большая атомная подводная лодка К-324 в декабре 1983 года несла боевую службу у атлантического побережья США. «Автономка» велась в сложных условиях: появились проблемы с водоснабжением, из строя вышла холодильная установка, изнуряющая жара стояла в отсеках. Экираж лодки получил задание следить за фрегатом «Макклой» (тип «Бронштейн») ВМС США, который проводил испытания новой системы подводного наблюдения Towed Array Surveillance System (TASS) с протяженной буксируемой гидроакустической низкочастотной антенной. Субмарина К-324 смогла записать данные о параметрах работы TASS.

Кроме того, во время слежения выявили некоторые особенности взаимодействия надводного корабля американских ВМС со своими подлодками и компонентами стационарного комплекса дальнего гидроакустического обнаружения. Но неожиданно «Макклой» испытания прекратил и вернулся на базу. Оставшись без работы, К-324 получила приказ перейти в другой район плавания.

Однако сделать этого не удалось — возникла сильная вибрация, которая потребовала остановить главную турбину. После всплытия командир субмарины К-324 увидел, что «дядя Сэм» сделал неожиданный и очень «ценный подарок» — на винт субмарины намоталось 400 метров сверхсекретного бронированного кабеля от антенны TASS.

Естественно, советская подводная лодка, которая всплыла на поверхность в районе американского полигона, вскоре была обнаружена «вероятным противником». В район происшествия к утру прибыли эсминцы «Николсон» и «Питерсон» (тип «Спрюенс»), которые установили плотную опеку за К-324. Очевидно, командиры данных кораблей получили вполне конкретное задание – любыми способами не позволить русским получить в свое распоряжение антенну. «Совместное плавание» эсминцев и практически лишенной хода субмарины продолжалось 10 дней. Американские военные вели себя все «резче» (а что им оставалось делать?), стараясь пройти за кормой атомной подлодки в непосредственной близости и отрубить антенну. Боясь, что эсминцы предпримут более решительные действия, командир субмарины капитан второго ранга Терехин приказал приготовить свой корабль к взрыву.

Лишь после того, как на помощь субмарине К-324 прибыло судно «Алдан», обстановка разрядилась. Наконец американское командование осознало, что мирными средствами вернуть свою антенну вряд ли получится, а развязывать третью мировую из-за «шланга» не хотелось. Эсминцы в результате были отозваны, а К-324 была отбуксирована «Алданом» на Кубу, где ее поставили на ремонт. Злополучная антенна для детального изучения была доставлена в СССР.

Главным «героем» этих событий стала крейсерская подлодка проекта 671РТМ — седьмой корабль в серии, построенный в Комсомольске-на-Амуре.

Главным конструктором 671РТМ проекта стал Чернышев (разработчик лодок 671 и 671РТ), Шмаков его сменил в 1984 году.

Первые пуски данной ракеты выполнили в 1964 году на озере Иссык-Куль, а 29.11.1977 комплекс ВА-111 «Шквал», оснащенный ракетой М-5, приняли на вооружение Военно-Морского Флота. Необходимо отметить, что аналогов данному высокоэффективному комплексу, который обладает практически абсолютной вероятностью поражения целей, попавших в пределы досягаемости, в других государствах нет и по сей день.

Главная энергоустановка лодки (31 тыс. л. с.) была фактически аналогична энергоустановке атомных подлодок проекта 671(РТ): два водоводяных реактора ВМ-4, ГТЗА-615, винт на 290 об., два вспомогательных электродвигателя, мощность каждого 375 л. с.

Приняли дополнительный комплекс мер, призванный увеличить скрытность атомной подводной лодки за счет введения принципиально новых решений по амортизации (так называемое «отключение фундаментов»), акустической развязке конструкций и механизмов. Субмарина получила размагничивающее устройство, которое затрудняло обнаружение АПЛ авиационными магнитометрами.

«Скат-КС» – гидроакустический комплекс, разработанный под руководством главного конструктора Б.Б. Индина – обеспечивал обнаружение, классификацию целей, и автоматическое их сопровождение при шумопеленговании в инфразвуковом и звуковом диапазонах частот. Комплекс давал возможность обнаруживать цели при помощи эхопеленгования с измерением расстояния до них и выдавал торпедному оружию исходные данные целеуказания.

Комплекс «Скат-КС» по своим возможностям втрое превосходил гидроакустические комплексы предшествующего поколения и приближался к комплексам американской разработки (хотя продолжал уступать по массогабаритным характеристикам). Дальность обнаружения цели при нормальных гидрологических условиях равнялась 230 километрам. Были использованы бортовые приемники шумов, которые работали в пассивном режиме, и буксируемая протяженная инфразвуковая антенна, которая в свернутом виде размещалась в бульбообразном спец. контейнере, который расположен над вертикальным оперением подлодки.

Навигационным комплексом «Медведица-671РТМ» обеспечивалась непрерывная автоматическая выработка курса, координат места, скорости относительно грунта и воды, углов килевой и бортовой качки, а также автоматическая передача данных параметров в другие системы корабля.

Субмарина оснащалась «Молния-Л» (автоматизированный комплекс связи) с «Цунами-Б» (система космической связи), и специальным разведывательным комплексом.

Вооружение атомной подводной лодки проекта 671РТМ включало 4 торпедных аппарата калибра 533 мм и 2 калибра 650 мм. На субмаринах проекта 671РТМ использовались новые противолодочные комплексы. Также атомная подводная лодка несла специальные управляемые диверсионные снаряды «Сирена» а также другие средства «спецназначения», большинство из которых не имело аналогов в мире. В частности, в ОКБ им. Камова в 1975 году создали одноместный складной вертолет Ка-56, который был предназначен для переброски диверсантов, и способный выстреливаться из 533-миллиметрового ТА погруженной подлодки.

Строительство подлодок проекта 671РТМ было решено организовать одновременно на Адмиралтейском объединении в Ленинграде (с последующей доводкой на СРЗ «Звездочка») и на СЗЛК в Комсомольске-на-Амуре (с достройкой на СРЗ в Большом Камне).

Технические характеристики атомной подводной лодки проекта 671РТМ:

Наибольшая длина – 106,1 м (107,1 м);

Наибольшая ширина – 10,8 м;

Средняя осадка – 7,8 м;

Нормальное водоизмещение – 6990 м3;

Полное водоизмещение – 7250 м3;

Запас плавучести – 28,0%;

Предельная глубина погружения – 600 м;

Рабочая глубина погружения – 400 м;

Полная скорость подводного хода – 31,0 узел;

Надводная скорость – 11,6 узлов;

Автономность – 80 суток;

Экипаж – 92 человека (число членов экипажа изменялось в зависимости от проекта РТМК или РТМ).

Создание субмарин проекта 671РТМ в СССР совпало с началом реализации американской программы строительства многоцелевых АПЛ третьего поколения типа SSN-688, которые стали самыми массовыми АПЛ в мире (в 1996 г. американские ВМС получили последнюю, шестьдесят вторую АПЛ данного типа), оснащенных мощным ГАК AN/BQQ-5. «Лос-Анджелес» (головной корабль серии, водоизмещение 6080/6927 тонн, максимальная скорость 31 узел, глубина погружения до 450 метров, вооружение 4 ТА калибра 533 мм с боекомплектом 26 ракето-торпед и торпед) вступил в состав американских военно-морских сил в 1976 году.

Новые американские субмарины по-прежнему превосходили аналоги Советского Союза по характеристикам гидроакустического комплекса и уровню скрытности. Но данный разрыв, по признанию американцев, сократился значительно и не носил больше «драматического» характера. При этом АПЛ ВМС США фактически сравнялись с субмаринами СССР по максимальной скорости подводного хода (но уступали по максимальной глубине). «Щуки» при этом имели лучшую боевую живучесть и маневренность. В вооружении они обладали и некоторым преимуществом. Благодаря более высокому уровню комплексной автоматизации субмарины проекта 671РТМ имели меньший экипаж по сравнению с «Лос-Анджелесом», что дало возможность создать на борту «Щук» лучшие условия обитаемости. По оценкам специалистов подлодки проекта SSN-688 и 671РТМ в целом являлись равноценными кораблями.

АПЛ проекта 671PTMK построенные в Ленинграде:

К-524 – закладка 07.06.76, спуск на воду 31.06.77, прием ВМФ 28.12.77 (с 82-го года по 91 год носила название «60 лет шефства ВЛКСМ»);

К-502 – закладка 23.07.79, спуск на воду 17.08.80, прием ВМФ 31.12.80 (с 1999 года «Волгоград»);

К-254 – закладка 24.09.77, спуск на воду 06.09.79, прием ВМФ 18.09.81;

К-527 – закладка 28.09.78, спуск на воду 24.06.81, прием ВМФ 30.12.81;

К-298 – закладка 25.02.81, спуск на воду 14.07.82, прием ВМФ 27.12.82;

К-358 – закладка 23.07.82, спуск на воду 15.07.83, прием ВМФ 29.12.83 (с 82-го года по 91-й год — «Мурманский комсомолец»);

К-299 – закладка 01.07.83, спуск на воду 29.06.84, прием ВМФ 22.12.84;

К-244 – закладка 25.12.84, спуск на воду 09.07.85, прием ВМФ 25.12.85;

К-292 – закладка 15.04.86, спуск на воду 29.04.87, прием ВМФ 27.11.87 (строились по проекту 671РТМК);

К-388 – закладка 08.05.87, спуск на воду 03.06.88, прием ВМФ 30.11.88 (строились по проекту 671РТМК);

К-138 – закладка 07.12.88, спуск на воду 05.08.89, прием ВМФ 10.05.90 (строились по проекту 671РТМК, с 05.2000 — «Обнинск»);

К-414 – закладка 01.12.88, спуск на воду 31.08.90, прием ВМФ 30.12.90 (строились по проекту 671РТМК);

К-448 – закладка 31.01.91, спуск на воду 17.10.91, прием ВМФ 24.09.92 (строились по проекту 671РТМК).

АПЛ проекта 671PTMK построенные в Комсомольск-на-Амуре:

К-247 – закладка 15.07.76, спуск на воду 13.08.78, прием ВМФ 30.12.78;

К-507 – закладка 22.09.77, спуск на воду 01.10.79, прием ВМФ 30.11.79;

К-492 – закладка 23.02.78, спуск на воду 28.07.79, прием ВМФ 30.12.79;

К-412 – закладка 29.10.78, спуск на воду 06.09.79, прием ВМФ 30.12.79;

К-251 – закладка 26.06.79, спуск на воду 03.05.80, прием ВМФ 30.08.80;

К-255 – закладка 07.11.79, спуск на воду 20.07.80, прием ВМФ 26.12.80;

К-324 – закладка 29.02.80, спуск на воду 07.10.80, прием ВМФ 30.12.80;

К-305 – закладка 27.06.80, спуск на воду 17.05.81, прием ВМФ 30.09.81;

К-355 – закладка 31.12.80, спуск на воду 08.08.81, прием ВМФ 29.12.81;

К-360 – закладка 08.05.81, спуск на воду 27.04.82, прием ВМФ 07.11.82;

К-218 – закладка 03.06.81, спуск на воду 24.07.82, прием ВМФ 28.12.82;

К-242 – закладка 12.06.82, спуск на воду 29.04.83, прием ВМФ 26.10.83 (с 82-го года по 91-й год — «50 лет Комсомольску-на-Амуре»);

К-264 – закладка 03.04.83, спуск на воду 08.06.84, прием ВМФ 26.10.84.

Пять последних субмарин ленинградской постройки вводились в строй по 671РТМК проекту (комплекс вооружения дополнялся крылатыми ракетами). В дальнейшем КР были дооснащены остальные подлодки проекта 671РТМ.

Некоторым лодкам уже после их вступления в строй были даны «имена собственные». К-414 с 96-го года носит название «Даниил Московский», К-448 (последняя АПЛ проекта 671РТМ, в строй введена после распада СССР) с 10.04.1995 именуется «Тамбов». АПЛ К-138 носит название «Обнинск».

Пожалуй, самым ярким фрагментом в биографии лодок проекта 671РТМ стало их участие в крупных операциях «Атрина» и «Апорт», проведенных силами 33-й дивизии в Атлантике и значительно поколебавших уверенность Соединенных Штатов в возможности своих ВМС решать противолодочные задачи.

Из Западной Лицы 29 мая 1985 года одновременно вышли три подлодки проекта 671РТМ (К-502, К-324, К-299), а также субмарина К-488 (проекта 671РТ). Позднее к ним присоединилась АПЛ проекта 671 – К-147. Разумеется, выход целого соединения атомных подлодок в океан для военно-морской разведки США не мог остаться незамеченным. Начались интенсивные поиски, но они ожидаемых результатов не принесли. При этом действующие скрытно советские атомоходы, сами следили за ракетными подводными лодками ВМС США в районе их боевого патрулирования (например, у АПЛ К-324 было три гидроакустических контакта с АПЛ США, общей продолжительностью 28 часов). Кроме того субмарины изучали тактику действия американской противолодочной авиации. Американцам удалось установить контакт только с возвращающейся в базу К-488. 1 июля операция «Апорт» завершилась.

В марте-июне 1987 года провели близкую по размаху операцию «Атрина», в которой участвовало пять субмарин проекта 671РТМ — К-244 (под командованием капитана второго ранга В. Аликова), К-255 (под командованием капитана второго ранга Б.Ю. Муратова), К-298 (под командованием капитана второго ранга Попкова), К-299 (под командованием капитана второго ранга Н.И. Клюева) и К-524 (под командованием капитана второго ранга А.Ф. Смелкова). Действия субмарин обеспечивались самолетами морской авиации и двумя разведывательными кораблями типа «Колгуев», которые оснащены гидроакустическими системами с протяженными (буксируемыми) антеннами. Хотя о выходе атомных подлодок из Западной Лицы американцы узнали, они потеряли их в Северной Атлантике. Вновь началась «подводная охота», к которой привлекли практически все противолодочные силы американского Атлантического флота — самолеты берегового и палубного базирования, шесть противолодочных атомных подлодок (в дополнение к субмаринам, уже развернутым военно-морскими силами Соединенных Штатов в Атлантике), 3 мощные корабельные поисковые группы и 3 новейших судна типа «Сталворт» (корабли гидроакустической раведки), которые использовали мощные подводные взрывы для формирования гидроакустического импульса. К поисковой операции были привлечены корабли английского флота. По рассказам командиров отечественных подлодок, концентрация противолодочных сил была настолько большой, что казалось невозможно подвсплыть для подкачки воздуха и сеанса радиосвязи. Несмотря на это, атомным подводным лодкам удалось незамеченными достигнуть района Саргассова моря, где советскую «завесу», наконец, обнаружили.

Первые контакты с подлодками американцам удалось установить лишь через восемь суток после того как началась операция «Атрина». АПЛ проекта 671РТМ при этом были ошибочно приняты за ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, что только усилило обеспокоенность военно-морского командования США и политического руководства страны (нужно напомнить, что данные события пришлись на пик «холодной войны», которая в любое время могла превратится в «горячую»). Во время возвращения в базу для отрыва от противолодочных сил американских ВМС командирам субмарин было разрешено применять секретные средства гидроакустического противодействия.

Успех операций «Атрина» и «Апорт» подтвердил предположение, что военно-морские силы Соединенных Штатов при массированном использовании Советским Союзом современных атомных подлодок не смогут организовать сколько-нибудь эффективного противодействия им.

В конце 1985 года сложнейшее подледное плавание совершила К-524 под командованием капитана первого ранга В.В. Протопопова, старший на борту — командир тридцать третьей дивизии капитан первого ранга Шевченко. Замысел похода заключался в том, чтобы пройти в Атлантический океан из Северного Ледовитого океана, обойдя с северо-востока Гренландию. Командира АПЛ за этот поход удостоили звания Герой Советского Союза.

Подводная лодка, войдя в море Линкольна, прошла через мелководные и узкие проливы Робсон и Кеннеди, которые отделяют Гренландию от земли Гранта и земли Гриннела, прошла бассейн Кейна и вышла в Баффинов залив через пролив Смита, после чего отправилась в северную Атлантику.

Маршрут был опасным и чрезвычайно сложным. Он изобиловал мелями, а также айсбергами, которые обильно подбрасывались ледниками Гренландии. Из-за айсбергов в море Баффина безопасных глубин не существовало. Единственным надежным информационным средством в данных условиях была гидроакустика.

Подлодки проекта 671РТМ первыми освоили трансполярные переходы на Северный театр с Тихоокеанского.

В 1981–1983 годах с целью оптимального распределения многоцелевых атомных подлодок между флотами данные переходы были выполнены построенными в Комсомольске-на-Амуре подлодками К-255 (командир корабля капитан второго ранга Ушаков), К-324 (капитан второго ранга Терехин), К-218 (капитан второго ранга Авдейчик).

Корабли проекта 671РТМ принимали участие в решении как военных, так и сугубо мирных задач. Например «Даниил Московский» под командованием капитана первого ранга П.И. Литвина после обеспечения ракетных пусков из района Северного полюса подводного тяжелого крейсера ТК-20, доставил в закрытый льдами порт Харасавэй в конце августа 1995 года 10 тонн муки и сахара.

29 августа 1991 года у атомных подводных лодок проектов 671, 671РТ, 671РТМ, 945, 945А, 670М буква «К» в тактическом номере была заменена буквой «Б».

В середине 1990-х гг. лодки проекта 671РТМ начали постепенно выводить из боевого состава ВМФ. Из состава Тихоокеанского флота 31 июля исключили К-247, К-492, К-412, которые в общей сложности совершили 12, 10 и 6 автономных походов. К-305 после пожара, произошедшего в 1994 году в турбинном отсеке, в строй не вернулась, и перешла в состав тех. резерва.

Однако «Щуки», пребывая в почтенном возрасте, продолжали демонстрировать свои высокие боевые качества. Об этом говорит случай, который произошел зимой 1996 года в 150 милях от Гебридских островов. Посольство России в Лондоне 29 февраля обратилось к командованию ВМС Великобритании с просьбой оказать помощь матросу подлодки (командир капитан первого ранга Иванисов), который перенес на борту лодки операцию по удалению аппендицита, с последующим перитонитом (его лечение возможно только в условиях стационара). Вскоре больного вертолетом «Линкс» с миноносца «Глазго» перенаправили на берег. Однако британские СМИ не столько умилялась проявлению военно-морского сотрудничества между Россией и Великобританией, сколько выражали недоумение по поводу того, что во время того как в Лондоне велись переговоры, в Северной Атлантике, в том районе, где находилась подводная лодка ВМФ России, проходили натовские противолодочные маневры (кстати, в них участвовал и ЭМ «Глазго»). Но атомоход удалось засечь лишь после того как он сам всплыл на поверхность для передачи матроса на вертолет. По словам газеты «Таймс», русская подлодка продемонстрировала свою скрытность при осуществлении слежения за противолодочными силами. Примечательно, что англичане приняли «Щуку» за более современную (более малошумную) субмарину 971-го проекта.

В состав Северного флота в 1999 году входили субмарины Б-138, Б-255, Б-292, Б-388, Б-14, Б-448, Б-502 и Б-524. В Тихоокеанский флот входили Б-264, Б-305.

К 2006 году На Северном флоте проходят службу пять лодок этого типа. Большая часть остальных находится на консервации.