Архангельский собор

Архангельский собор Московского Кремля

Архангельский собор или собор Святого Архистратига Михаила – православный храм и одна из старейших церквей Соборной площади Московского Кремля. Пятиглавое, величественное сооружение известно в христианском мире как место последнего упокоения представителей княжеской династии Рюриковичей, в том числе и основателя собора – Ивана Калиты.

Сэкономь на путешествии!

История Архангельского собора

По утверждению летописных источников, Архангельский собор был заложен в 1333 году Иваном Калитой. Согласно одной из версий, скромная каменная постройка возводилась в благодарность высшим силам за избавление Руси от голода в неурожайный год, однако получившееся в итоге сооружение настолько понравилось великому князю, что он завещал себя похоронить в его стенах.

С легкой руки правителя Архангельский собор почти на 180 лет стал родовой усыпальницей, куда стали свозить почивших представителей правящей верхушки. За относительно короткий срок многочисленные гробницы княжеской родни настолько заполонили внутреннее пространство церкви, что уже при Иване III здание пришлось разобрать, чтобы возвести на его месте более массивное и вместительное сооружение.

Интересный факт: часть внутренней росписи первого Архангельского собора была выполнена легендарным иконописцем Феофаном Греком.

Строительство нового собора доверили итальянскому зодчему Алевизу Новому, который презентовал свое архитектурное детище в 1508 году. Правда, сам Иван III к тому времени успел покинуть «земную обитель», поэтому принимать работу пришлось его сыну – Василию III. Менее чем через полтора столетия Архангельский собор вновь изменил свой облик: старинная настенная роспись стала осыпаться, угрожая полностью исчезнуть. По приказу царя Алексея Михайловича остатки фресок сбили, предварительно сделав копии оригинальных рисунков, но сами реставрационные работы затянулись. В итоге закончить роспись храма удалось лишь к 1666 году.

В 1733 году церковь сильно пострадала при Троицком пожаре, и целых два года в ней шли восстановительные работы. Впоследствии храмовый ансамбль лишился своих галерей, а центральный купол Архангельского собора, имевший ранее шлемовидную форму, превратился в «луковицу».

После взятия Москвы Наполеоном французы изрядно наследили в храме, устроив в его алтаре походную кухню. А при отступлении бравые гвардейцы прихватили с собой драгоценные оклады, снятые с икон. В результате из всех церквей Соборной площади, пострадавших от французского нашествия, Архангельский собор приводили в порядок первым.

В 1918 году храм объявили культурным памятником, закрыв его на реконструкцию, которая затянулась до 50-х годов прошлого столетия. Кстати, несмотря на то, что доступ в церковные помещения открылся сразу же после войны, первое богослужение в Архангельском соборе Московского Кремля было проведено лишь в 1991 году.

Архитектура

Архитектурный стиль Архангельского собора можно назвать типичным для православных крестово-купольных храмов домонгольского периода. В шестистолпном пятиапсидном сооружении тесно переплелись мотивы итальянского Возрождения и архитектурные традиции Византии. Так, например, западный фасад собора, благодаря арочным окнам, напоминает экстерьер венецианских дворцов. Из традиционно русских украшений можно назвать закомары (ниши), расположенные по периметру верхней части фасада. Правда, Алевиз Новый и здесь умудрился оставить свой «автограф», придав закомарам форму морских раковин, что не совсем обычно для храмового зодчества того времени.

Стены здания разбиты на так называемые прясла (порталы). Разделяющие участки стены пилястры (декоративные колонны) увенчаны акротериями, декорированными затейливым растительным орнаментом. Если верить исследователям, каждая из пилястр имеет собственный оригинальный рисунок, который больше нигде не повторяется.

Первоначально Архангельский собор был выкрашен в красный цвет, с которым эффектно контрастировали белые барельефы. Сегодня стены храма имеют однородный белый оттенок.

Интерьеры

Внутренние помещения собора довольно тесные, так как большую площадь в них занимают водруженные на постаменты столпы, разграничивающие сооружение на нефы и гробницы. Оригинальные фрески, украшавшие церковь в эпоху Ивана III, не сохранились, поэтому сегодня прихожане могут наблюдать на стенах лишь их искусные копии, впрочем, тоже довольно древние. Всего над созданием единого настенного полотна трудились 92 художника, которых тщательно отбирал знаменитый иконописец XVII века, автор Спаса Нерукотворного, – Симон Ушаков.

Живописные сюжеты в храме располагаются в два яруса. Верхнюю, подкупольную часть Архангельского собора занимают изображения пророков и небесных сил, церковные своды украшают эпизоды из жизни Спасителя, чуть ниже расположились изображения апостолов, воинов-мучеников и святого покровителя храма – архангела Михаила.

Одна из главных православных святынь собора – четырёхъярусный иконостас. Авторы практически всех размещенных на нем образов неизвестны, и лишь икона «Распятие» сохранила имя своего создателя, которым оказался ученик Симона Ушакова – Михаил Милютин. Еще одна святыня и гордость храма – икона «Михаил Архангел с житием». По легенде, это изображение создавалось по заказу вдовы Дмитрия Донского – княгини Евдокии.

Усыпальница Архангельского собора

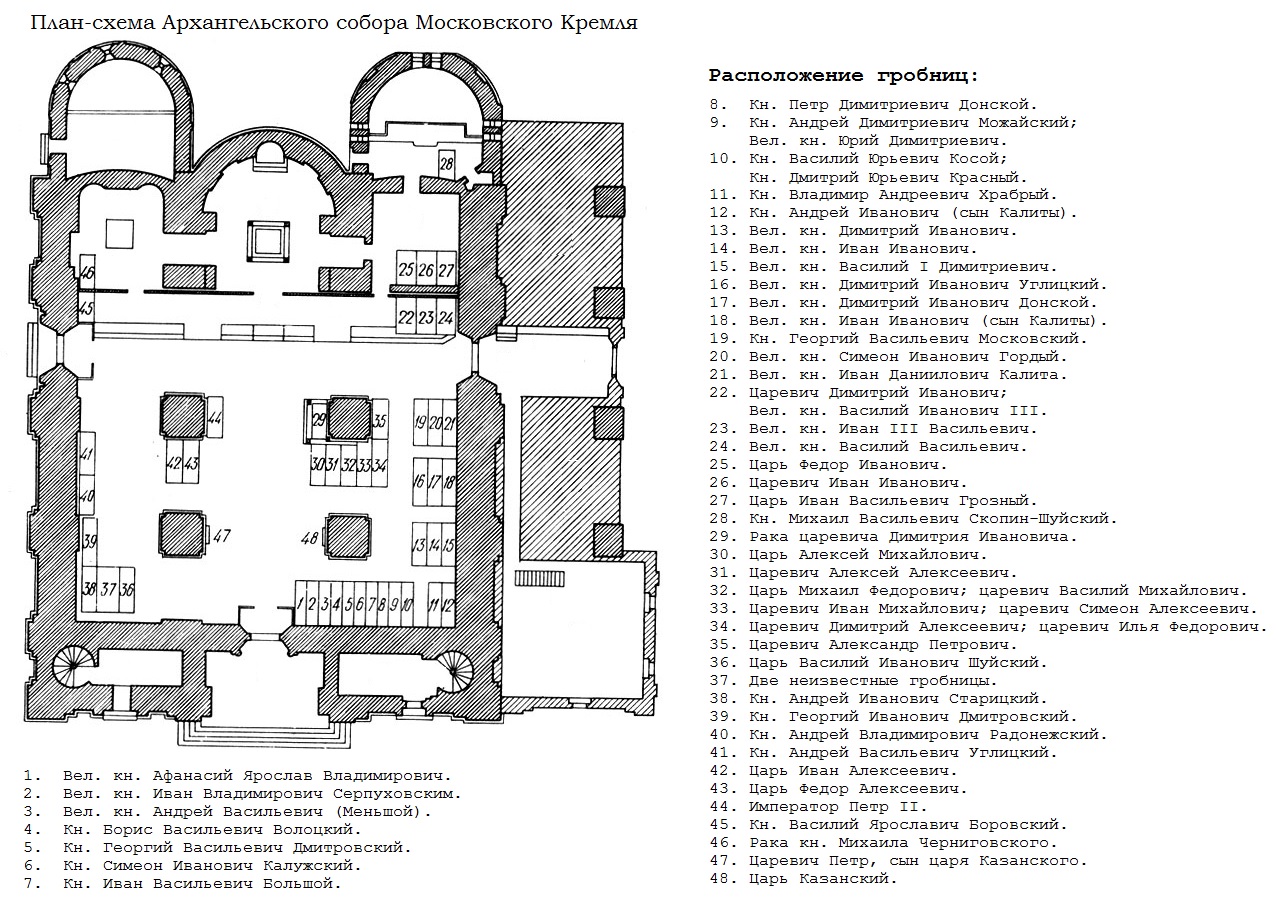

Во внутренних помещениях Архангельского собора находится 45 надгробий, под которыми покоятся останки 56 представителей княжеского рода. Кстати, именно в усыпальнице этого храма в свое время был погребен сын Ивана Грозного, убитый своим вспыльчивым родителем, а также его малолетний брат – царевич Дмитрий, дважды чудесным образом «воскресавший» в период Смуты. Нашли здесь свой приют и некоторые представители династии Романовых, в частности: цари Михаил Федорович и Алексей Михайлович, а также оба брата Петра I. Сам же «великий реформатор» упокоился в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, где в дальнейшем стали хоронить всех представителей царствующей фамилии.

У северной стены Архангельского собора находится рака с мощами князя Михаила Черниговского, причисленного православной церковью к лику святых за отказ подчиниться воле золотоордынского хана Батыя и зверски за это убитого. Одно время в храме размещалась гробница Бориса Годунова, но в период Смуты останки бывшего самодержца перенесли в Варсонофьевский монастырь.

Как добраться

Сегодня Архангельский собор Московского Кремля носит статус музея, и богослужения в нем проводятся лишь дважды в год: на престольный праздник и Радоницу. Попасть в один из старейших храмов столицы можно с организованной экскурсией, включающей осмотр основных достопримечательностей Соборной площади. Добираться сюда удобно на метро (станции «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина», «Боровицкая»), либо на автобусе (маршруты № 144, М1, М2, М3, М6, Н1, Н2).

Архангельский собор Московского Кремля

Первая царская усыпальница

Архангельский собор в Кремле посвящен Архангелу Михаилу, покровителю московских князей. Одноименная церковь была на этом месте еще в XIV веке. Но выделяет этот собор расположенный в храме древний некрополь великих князей и русских царей.

В 1333 году Иван Калита заложил небольшую Архангельскую церковь в память об избавлении Москвы от эпидемии чумы. Там он завещал себя похоронить.

Привычный нам облик собор получил уже при Иване III — в 1505-1508 годах. Строить храм пригласили архитектора Алевиза Фрязина Нового из Венеции. Фрязиными (от «фряги» или «варяги») москвичи называли всех иностранцев, поэтому настоящие фамилии итальянских зодчих того времени не сохранились.

Архангельский собор стал полной противоположностью Успенскому — традиционный русский храм оформили в стиле ренессансного палаццо. Церковь получилась так хороша, что русские зодчие стали активно использовать детали европейской архитектуры. А в 1772 году для укрепления здания храма появились контрафорсы из белого камня. Автор этой архитектурной хитрости — Василий Баженов.

Купола Архангельского собора — единственные из кремлевских церквей не позолоченные, потому что здесь находится древнейшая усыпальница московских князей.

В соборе покоятся все русские цари до Петра I, кроме Бориса Годунова. Также здесь погребен император Петр II. Всего в усыпальнице 53 захоронения. Большинство находятся под плитами пола с надгробиями XVII века. При подготовке к празднованию 300-летия дома Романовых их закрыли еще и медными застекленными футлярами.

Отдельно от всех захоронен Иван IV. Он считал, что достоин особого места погребения. Тело царя покоится в дьяконнике вместе с прахом двух сыновей. В 1963 году могилу Ивана IV вскрыли для научного исследования, и Михаил Герасимов воссоздан портрет царя (его можно увидеть в Музее Москвы). Тогда же в костях Ивана IV обнаружили много ртути. Кто-то считал, что так царь лечился от венерических заболеваний, но, скорее всего, его медленно травили. Много ртути нашли и в крови Марфы Собакиной — третьей жены Ивана IV, умершей почти сразу после свадьбы. Ее похоронили в Вознесенском монастыре, но когда в XX веке обитель разобрали, все захоронения перенесли в подклет пристройки Архангельского собора.

Также в Архангельском соборе находится пустая гробница Бориса Годунова, чей прах по приказу Лжедмитрия I в 1605 году выбросили на улицу, чтобы «не осквернять» храм. Позднее Бориса Годунова перезахоронили в Троице-Сергиевой Лавре.

Фрески в Архангельском соборе писали 92 художника при царе Алексее Михайловиче.

Уникальность росписи в так называемых надгробных портретах. Это условные портреты в нижнем ярусе стен над захоронениями великих московских и удельных князей. Конечно, галерею исторических лиц открывает изображение Ивана Калиты.

Большое место в живописи Архангельского собора занимает военная тематика и сюжеты о борьбе Архангела Михаила с падшим ангелом Сатанаилом. Архангела Михаила считали небесным покровителем и заступником князей в ратных делах. Поэтому, отправляясь в военные походы, русские монархи совершали в Архангельском соборе обряд поклонения предкам и просили у них духовную силу для победы.

В советское время службы в кремлевских храмах запретили. Но с 1990 года в Архангельский собор вернули православной церкви, хотя там продолжает работать музей. По престольным праздникам в соборе проходят богослужения. При этом перед службой его освящают заново.

Украшение Московского Кремля – Архангельский собор снаружи и изнутри

Архангельский собор Московского Кремля

В центре Московского Кремля на Соборной площади – большой белоснежный собор, посвященный Архангелу Михаилу, единственный московский собор с не покрытыми позолотой куполами: здесь находится древнейшая родовая усыпальница русских князей и царей.

История основания

Деревянный храм во имя Архангела Михаила, своего небесного покровителя, возвел в Москве в XIII веке во время недолгого царствования брат Александра Невского, князь Михаил Хоробрит. В 1333 году московский князь Иван Калита на месте деревянной церкви выстроил собор из белого камня.

Величественный собор – благодарность Господу за спасение России от голода в неурожайный год. Князь завещал похоронить себя здесь, с тех пор Архангельский собор на 180 лет становится родовой царской усыпальницей, а Иван Калита – первый правитель, захороненный в храме.

Во время реконструкции Кремля князь Иван III перестроил и родовую усыпальницу. Для этого он пригласил миланского архитектора Алоиза Ламберти да Монтиньяна, получившего в Москве известность как Алевиз Флязин.

Завершил строительство Архангельского собора сын князя, Василий III, продолживший дело отца по объединению Руси. Вновь построенный собор освящен 8 ноября 1508 года.

Храм посвящен Архангелу Михаилу, небесному покровителю князей в их ратных подвигах. Великие князья приходили сюда на молитву перед сражениями, а на поклонение гробам предков направлялся царь во главе торжественной процессии после вступления на царство.

Архитектурные особенности Архангельского собора

Собор высотой 21 метр из белого камня итальянский архитектор построил в традиционном древнерусском стиле – пятиглавый крестовокупольный храм с узкими щелевидными окнами.

Венчает собор пять глав на барабанах различного диаметра, расставленных асимметрично, что создает впечатление воздушной легкости храма и устремленности вверх Главный вход – в широком углублении. В шестистолпном пятиаспидном сооружении с 8 приделами переплелись итальянские и византийские архитектурные традиции.

Внешний вид храма

Внешний облик собора особенный, это достигается декоративными формами отделки. Фасад собора архитектор разделил на два яруса горизонтальным карнизом. Каждый ярус смотрится как законченный, самостоятельный этаж – собор выглядим двухэтажным. Нижний ярус, высокий и мощный, с декоративными арками, – своеобразный постамент для более легкого верхнего яруса меньшей высоты, украшенного филенками.

Вертикальные прямоугольные выступы стены также разделены по горизонтали. Их архитектор превратил в пилястры. По средней линии каждого яруса – высокие узкие окна. В архитектурную отделку храма включены и округлые окна-медальоны, и

большие арочные окна, сближающие русский собор с венецианским дворцом.

Ниши, расположенные по периметру верхней части фасада, – традиционно русское украшение, сделанное в виде морских раковин с жемчужинами, изящно и необычно для русской архитектуры.

По вертикали фасада – пилястры, увенчанные затейливым растительным орнаментом с резными капителями. Огромное двойное окно фасада с группой небольших круглых окон смотрится торжественно и строго. Удивительное украшение собора – резьба, насыщающая белокаменным узором порталы. Декор розеток и капителей нигде не повторяется.

Интерьер храма

Пышному, нарядному и торжественному декору фасада противопоставлен интерьер собора. Цилиндрические своды храма опираются на традиционные для русских церквей крещатые столбы. Интерьер сводов светлый и свободный, при взгляде вверх ощущается восторг.

Торжественно-сумеречное настроение возникает при взгляде на темно-синие настенные росписи и саркофаги внизу собора, где господствует полумрак.

Усыпальница

Здесь хоронили по примеру Византии правителей Рюриковичей, Романовых и их родственников до XVIII века. Собор служил местом погребения мужчин царского рода. Цариц и княгинь хоронили в соборе Вознесения Христова кремлевского Вознесенского монастыря, разрушенного в 1929 году.

Тогда захоронения из монастыря перенесли в южную часть Архангельского собора. Сюда же перенесли мощи «прародителей государевых». Над гробом, закрытым каменной плитой, возводилась каменная надгробница, на которой помещалась икона, свеча и панихидное блюдо с кануном.

Гробницы

Внутри Архангельского собора – 46 надгробий, под которыми покоятся 56 представителей княжеского рода. Бронзовые саркофаги белокаменных надгробий раннемосковских князей и русских царей установлены во время правления Михаила Романова. Напротив надгробий – изображение в полный рост всех погребенных здесь великих князей.

Расположение погребений проводилось по четким правилам. По южным стенам – великокняжеские погребения. Удельные князья погребены вдоль западной стены, а опальные князья – вдоль северной.

У юго-западных столпов захоронена принявшая православие татарская знать, служившая при русском дворе. 51 захоронение под плитами пола, две раки стоят на полу. В усыпальнице храма погребен сын Ивана Грозного, убитый вспыльчивым отцом, и его малолетний брат царевич Дмитрий, который дважды «воскресал» во времена Смуты.

Здесь же похоронены Романовы: цари Михаил Федорович и Алексей Михайлович, а также оба брата Петра I. Сам «великий реформатор» упокоился в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, где и стали хоронить представителей царской династии.

В Архангельском соборе – пустая гробница Бориса Годунова, чей прах по приказу Лжедмитрия I в 1605 году выбросили на улицу, чтобы «не осквернять» храм. Позднее прах Бориса Годунова погребли в Троице-Сергиевой Лавре.

Росписи усыпальницы

В XVI веке собор покрыли художественной росписью. Во времена правления Алексея Михайловича выполнены настенные росписи, над которыми трудились 92 мастера. Военная тематика и сюжеты о борьбе Архангела Михаила с падшим ангелом Сатанаилом занимает главное место в живописи.

Интересна галерея из условных «надгробных» портретов князей и царей, похороненных в усыпальнице. Нижний ярус – «портретная галерея» реальных исторических лиц: более 60 «портретов» московских и удельных князей. Галерею открывает изображение Ивана Калиты.

В куполах – лики пророков и праотцов, эпизоды из жизни Спасителя, на сводах – сюжеты из Нового Завета. В центральном барабане – фигуры Адама и Евы. В западных куполах – образы Архангела Михаила и Гавриила, ниже – апостолов и святых угодников, воинов-мучеников и святого покровителя храма – Архангела Михаила. В роспись включены сюжеты о героической борьбе русских воинов с захватчиками.

Главная православная святыня собора – четырехъярусный иконостас с иконами «Михаил Архангел с житием» и икона Божьей Матери «Благодатное небо». Над алтарем – композиция Богородичного цикла – «Успение Богоматери».