Особенности эксплуатации искусственных сооружений

Кафедра дорожного, промышленного и гражданского строительства

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

По дисциплине: Инженерные сооружения в транспортном строительстве

| Выполнил: | ЛТФ, 5 курс, 155 гр., специальность АДиА |

| Проверил: | Фёдоров В. К. |

Содержание:

Введение3

1. Лабораторная работа №14

2. Лабораторная работа №212

3. Лабораторная работа №318

4. Лабораторная работа №423

5. Лабораторная работа №528

6. Лабораторная работа №634

7. Лабораторная работа №737

8. Лабораторная работа №840

9. Лабораторная работа №942

Список литературы43

Введение:

Ремонт и содержание мостов представляет совокупность организационных и технических мероприятий, обеспечивающих сохранность (долговечность) и безопасную работу сооружения в исправном состоянии в течение его расчётного срока службы. Хотя срок службы в Российской нормативной практике ещё не регламентирован его следует оценивать не менее 70-80 лет, в то время как в Европе его нормативная величина определена в 100 лет.

Лабораторная работа №1

Тема: «Эксплуатация мостовых сооружений. Материалы технического учета и ведение документации».

Цель работы:Изучить основы эксплуатации мостовых сооружений (искусственных сооружений). Ознакомиться с материалами технического учета и правилами ведения документации.

Теоретические основы:

1. Обеспечение круглогодичного непрерывного безопасного и комфортного движения транспортных средств с установленными расчетными для моста и дороги скоростями и осевыми нагрузками, а также движение пешеходов;

2. Обеспечение технически исправного состояния сооружений и расчетного срока их службы при минимальных затратах труда и материально-технических ресурсов;

3. Систематическое улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сооружений с учетом роста интенсивности движения и массы транспортных средств на автомобильных дорогах;

4. Поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида сооружений.

Особенности эксплуатации искусственных сооружений.

При эксплуатации железобетонных пролетных строений могут возникать неисправности в виде трещин, отколов защитного слоя, раковин и каверн в бетоне, обнажения и ржавления арматуры, выщелачивания раствора, плохого состояния

Другая группа трещин, наблюдаемая реже, силового происхождения и возникает, например, при изготовлении предварительно напряженных конструкций из-за чрезмерного обжатия молодого бетона напрягаемой арматурой или появляется в процессе эксплуатации от тяжелых подвижных нагрузок.

Под влиянием проходящей нагрузки трещины могут раскрываться; за ними устанавливают тщательное наблюдение. Для этого трещины обозначают чертой темной краски, проводимой параллельно, ставят гипсовые маяки, а также делают эскизы с обозначением длины, раскрытия и даты обнаружения. В зависимости от этих данных и результатов наблюдения в течение 1-2 лет принимают меры по заделке трещин или проводят более серьезные мероприятия.

В нижних поясах часто наблюдаются вертикальные сквозные трещины в средней части пролетных строений из обычного железобетона. Толщина трещин колеблется от 0,05 до 0,30 мм, а иногда и больше. Они возникают вследствие не учета при проектировании конструкций пониженного сопротивления бетона растяжению. Чем больше обращающаяся нагрузка приближается к расчетной, тем чаще могут обнаруживаться подобные трещины. Трещины толщиной меньше 0,15-0,20 мм не вызывают опасности развития коррозии арматуры. При большом раскрытии должны быть приняты меры предохранения от попадания влаги в трещины. Для этого можно применять полимерные клеи.

Наклонные трещины в стенках балок возникают чаще всего в результате совместного воздействия на бетон главных растягивающих и температурно-усадочных напряжений. Раскрытие трещин наблюдается от 0,02 до 0,20 мм. Трещины могут быть неглубокие, а иногда и сквозные через всю толщину стенки. В этих случаях полезны их герметизация или инъектирования.

Горизонтальные продольные трещины в нижней части стенки и нижних поясах балок, наблюдаемые в преднапряженных пролетных строениях, возникают из-за чрезмерного обжатия и усадки бетона. Подобные трещины появляются не сразу, а спустя несколько лет после начала эксплуатации. Если такие трещины имеют раскрытие не больше 0,15—0,2 мм, то влага сквозь них не проникает. При большом размере раскрытия их нужно заделывать.

Места с обнаруженными отколами защитного слоя, раковинами и кавернами в бетоне, с обнажением и ржавлением арматуры, выявленные при эксплуатации, исправляют путем заделки цементными составами.

Часто в железобетонных пролетных строениях обнаруживают недостатки в водоотводе и протекание гидроизоляции балластного корыта. Подобные дефекты могут привести к излишнему насыщению бетона водой и размораживанию зимой, а также к коррозии арматуры.

Наблюдающееся выщелачивание раствора происходит чаще всего из-за нарушений работы водоотводных устройств и повреждения изоляции. Эти дефекты ликвидируют после вскрытия балласта путем восстановления поврежденного гидроизоляционного слоя и очистки водоотводных трубок. Работы ведут в «окно» или под прикрытием разгрузочных пакетов.

Для ремонта изоляции вскрывают покрытие и защитный слой, очищают покрытие, защитный слой, трубки и восстанавливают гидроизоляционные слои. Не плотности между бетоном и трубкой заделывают цементным раствором. Раковины, каверны, отставший защитный слой оштукатуривают и наносят торкрет-бетон.

Сущность эксплуатации водопропускных труб состоит в наблюдении за состоянием кладки тела трубы и оголовков, положением звеньев, состоянием укрепления русла на подходе и выходе из трубы, выявлением достаточности отверстия.

Трещины в трубах могут возникать от большого давления грунта, неравномерной осадки фундамента или от динамических воздействий временной нагрузки при малой толщине засыпки над трубой. Порядок наблюдений за трещинами в трубах тот же, что и в пролетных строениях и опорах мостов.

Лоток в просевшей части трубы выравнивают бетоном или цементным раствором. На зиму во избежание заполнения снегом и обмерзания трубы малых отверстий закрывают деревянными щитами или плетнями.

Перед паводком щиты убирают, а русло очищают от снега для беспрепятственного входа и выхода паводковой воды.

Эксплуатация подпорных стен предусматривает обеспечение нормальной работы дренажей и правильный отвод воды. Собирающаяся за стенкой вода сильно увеличивает давление грунта на стену, вызывая деформации — смещения, наклоны, трещины. Для предотвращения этого необходимо регулярно очищать водоотводные отверстия.

О плохой работе дренажа свидетельствует наличие мокрых пятен на наружной поверхности стены. Наблюдение за трещинами, осадками, выколами в кладке и ликвидацию этих дефектов в подпорных стенах выполняют так же, как в массивных опорах.

Наблюдение за элементами металлических пролетных строений предусматривает своевременное обнаружение трещин в основном металле или сварных швах, ослабления заклепок, искривления элементов, коррозии металла и других дефектов. Трещины обнаруживают визуально, а в отдельных случаях — при помощи лупы.

Внешними признаками, указывающими на наличие трещин, являются полосы ржавчины красно-бурого цвета, проходящие вдоль трещины, и ржавые потеки. Окраска в этих местах трескается, шелушится. Образовавшуюся трещину следует засверлить по концам, а затем перекрыть накладками на высокопрочных или точечных болтах.

Заклепочные соединения систематически проверяют, чтобы выявить расшатаны ли заклепки. Слабыми считают заклепки, которые имеют дрожание по звуку, по ощущению пальца или бойка при простукивании их молотком массой 0,2—0,3 кг. Для выяснения качества слабых заклепок рекомендуется выборочно срубать отдельные заклепки. Удалять их лучше всего газовой срезкой головки, высверливанием или спиливанием. Взамен удаленных заклепок в ответственных местах конструкций ставят высокопрочные болты.

Наблюдения за прямолинейностью элементов металлических мостов заключаются в выявлении искривлений. Прямолинейность элементов проверяют с помощью тонкой проволоки, натягиваемой вдоль элемента.

Для предотвращения коррозии элементов металлических пролетных строений необходимо своевременно очищать их от грязи, сора и систематически окрашивать. В отдельных случаях эффективным может быть устройство дренажных отверстий для спуска воды, а также шпаклевка узких щелей. Дренажные отверстия диаметром не меньше 23 мм устраивают в местах застоя воды, но при условии, что они не будут ослаблять рабочего сечения элемента. Значительно ослабленные коррозией элементы нужно заменять.

Опорные части должны содержаться в чистоте, иметь плотные опирания и правильно работать. Подвижные опорные части предохраняют от засорения, закрывая футлярами, а катки и плоскости их качения от ржавления натирают графитом.

Содержание мостового полотна предусматривает наблюдение за состоянием рельсового пути (с проверкой по шаблону и уровню), которое должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к пути на перегонах. Профиль пути должен быть плавным, без переломов и впадин.

На металлических мостах рельсовый путь в профиле имеет подъем в середине не больше 1/2000 пролета на участках скоростного движения поездов, и не больше 1/1000 пролета на прочих.

На железобетонных пролетных строениях подъем рельсового пути не устраивают. Ось рельсового пути должна совпадать с осью пролетных строений с отклонением не более 5 см.

Для уменьшения динамического воздействия подвижного состава на мосты следует устраивать, возможно, меньшее количество стыков рельсов, а лучше применять бесстыковой путь и длинномерные рельсы.

При устройстве мостового полотна на балласте его толщина должна быть не больше 25 см. Содержание мостов в суровых климатических условиях, т. е. при низких отрицательных температурах воздуха в течение продолжительного зимнего периода, при наличии вечномерзлых грунтов и наледных явлений, имеет свои особенности. Сооружения, построенные в этих районах, эксплуатируют с сохранением грунтов в мерзлом состоянии или с предварительным (или же последующим) их оттаиванием. Так как водопропускные сооружения чаще всего возводят главным образом с сохранением в основании мерзлого состояния, то в этих случаях не рекомендуются планировки грунта, которые могут вызвать нарушение торфяно-мохового покрова. Сохранению вечной мерзлоты способствует покрытие откосов насыпи береговых опор моста слоем теплоизоляции или применением специальных охлаждающих устройств. Очень часто деформации сооружений происходят из-за пучения грунтов. Для предотвращения этих деформаций вокруг фундаментов устраивают теплоизоляционные подушки, заменяют пучинистый грунт на непучинистый. Большие трудности при эксплуатации мостов вызывают наледи, которые могут заполнять отверстия мостов и труб, а иногда оказывать непосредственное воздействие на конструкцию опор или пролетного строения.

Техническому учету подлежат все искусственные сооружения на автомобильной дороге. Работы по техническому учету ведутся мастером.

В документы технического учета ежегодно вносят изменения по состоянию на 1 января.

Назначение и состав работ по эксплуатации мостов:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОСТОВ И ТРУБ

Заведующий редакцией В. К.Тихонычева Редактор А. С. Яновский

049(01)-96 © Коллектив авторов, 1996

© Оформление, иллюстрации,

ISBN 5-277-01457-8 издательство «Транспорт», 1996

Мосты, водопропускные трубы и другие искусственные сооружения являются важнейшими дорогостоящими элементами пути, срок эксплуатации которых достигает ста и более лет. От их состояния и надежности в значительной степени зависит безопасность движения поездов и бесперебойность работы транспорта.

р В процессе эксплуатации искусственных сооружений в них возникают^ различные повреждения (отказы); по мере роста обращающихся нагрузок отдельные элементы сооружений становятся не способными воспринимать возросшие нагрузки; иногда изменение условий эксплуатации железных и автомобильных дорог или судоходства вызывает необходимость их переустройства. Поэтому эксплуатируемые искусственные сооружения нуждаются в периодических осмотрах, обследованиях, испытаниях, ремонтах, усилении и реконструкции.

В связи с наличием в эксплуатации большого количества так называемых старых мостов в основном с металлическими пролетными строениями, изготовленными в конце прошлого и начале текущего столетия, обеспечение их надежности становится одной из главных проблем.

Мосты должны иметь высокую эксплуатационную надежность. Оценка надежности и грузоподъемности мостов в комплексе работ по их содержанию имеет особое значение. С этой целью должны использоваться самые современные методы расчета, результаты экспериментальных исследований, что отражено в соответствующих разделах учебника. Учебник написан для студентов транспортных вузов специальности 2911 «Мосты и транспортные тоннели» в соответствии с утвержденной программой курса «Содержание и реконструкция мостов». В учебнике из-ло|фны основные положения по содержанию и реконструкции мостов итруб с учетом официальных указаний и инструкций МПС, относящихся к эксплуатации искусственных сооружений на железных дорогах. Однако авторы стремились не загромождать книгу их пересказом, а ограничились приведением наиболее общих и важных положений. Более детально рассмотрены вопросы определения грузоподъемности и надежности мостов; обследования и анализа повреждений, возникающих при длительной их эксплуатации; ремонта, усиления и реконструкции.

•значительное внимание уделено испытаниям мостов. Испытания

сплуатируемых мостов, экспериментальные исследования их работы

озволяют получать исходный материал не только для оценки надежно-

В связи с высокой интенсивностью движения поездов, ростом нагрузок наиболее частыми и прогрессирующими отказами мостов, особенно металлических, становятся отказы, связанные с усталостными повреждениями. Поэтому вопросы оценки усталостной долговечности и надежности мостовых конструкций в настоящем учебнике рассмотрены особенно подробно с изложением основных положений методики расчета.

Учебник может быть также использован при изучении дисциплин «Реконструкция, усиление и ремонт мостов и труб» и «Испытания сооружений» студентами специальности «Мосты и транспортные тоннели» (профилизация «Надежность и реконструкция искусственных сооружений»), а также может служить пособием для инженеров-мостовиков и путейцев.

Авторы выражают глубокую признательность зав. кафедрой «Мосты» д-ру техн. наук, проф. В. М. Круглову и канд. техн.’наук, доц.с. А. Бо-кареву за ценные рекомендации и пожелания.

1.1. Характеристика мостов и труб на железных дорогах России

На железных дорогах России эксплуатируется 87 465 шт. искусственных сооружений, общей длиной более 2250 км. Металлические мосты с массой металла около 1 400 000 т (11 753 шт.) по протяженности составляют около 50% железнодорожных мостов. Эксплуатируемые в настоящее время металлические мосты построены в течение последних 120 лет, поэтому они весьма разнообразны как по конструкции и по материалам, так и по физическому состоянию.

Железобетонные мосты составляют также около 50 % протяженности всех железнодорожных мостов. Массовое строительство железобетонных мостов в России началось после 1930 г.; почти 90 % железобетонных мостов построено после 1945 г. С 1950 г. стали широко применяться предварительно напряженные железобетонные пролетные строения.

Число бетонных и каменных мостов, эксплуатируемых на железных дорогах России, незначительно.

Интенсивное строительство железных дорог во второй половине прошлого века в России потребовало нормирования основных положении проектирования мостов и в первую очередь расчетных нагрузок с учетом перспективы.

о и 1907 гг. нагрузки на ось паровоза принимались равными 147,2 и

|

|

|

|

Данные о расчетных нагрузках по нормам 1875, 1907 и 1931 гг., как наиболее характерных, приведены в табл. 1.1.

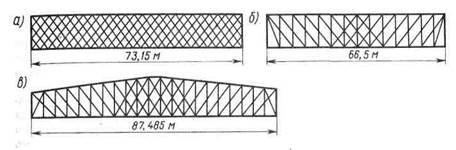

Во второй половине прошлого столетия широко применялись металлические пролетные строения с многорешетчатыми (рис. 1.1, а) и многораскосными (рис. 1.1, б) главными фермами. Основным недостатком этих систем, особенно характерным для начального периода их применения, являлось наличие большого числа элементов с малой жесткостью.

Таблица 1.1. Характеристики расчетных нагрузок

Рис. 1.1. Схемы мн огорешетчатых и многораск осных ферм: а — многорешетчатая; б, в — двухраскосные

В процессе эксплуатации это приводило к возникновению различных повреждений. Большой вклад в совершенствование пролетных строений с многорешетчатыми фермами сделал выдающийся русский инженер СВ. Кербедз, предложивший сжатые элементы делать более жесткими и сократить число элементов решетки ферм (число решеток).

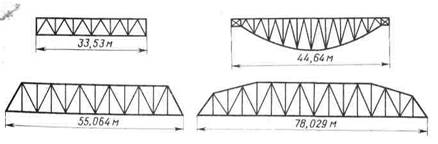

| Рис. 1.2. Схемы главных ферм с треугольной решеткой и дополнительными стойками и подвесками |

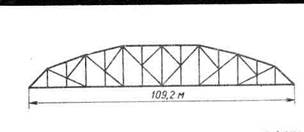

В 80-х гг. прошлого века началось применение пролетных строений с главными фермами с наиболее рациональной треугольной решеткой и дополнительными стойками и подвесками (рис. 1.2). В 90-х гг. по инициативе проф. Л. Д. Проскурякова для перекрытия больших пролетов начали применять фермы со шпренгелями (рис. 1.3). Пролетные строения, изготовленные по проектам проф. Л. Д. Проскурякова, выгод-

|

|

|

Рис. 1.3. Однораскосная ферма с верхними шпрен-гелями

но отличаются от ранее применявшихся более мощными и жесткими элементами главных ферм и связей.

Таким образом, по мере накопления опыта проектирования и изготовления пролетных строений повышались их эксплуатационные качества. Однако пролетные строения, изготовленные по нормам 1907 г. и более ранним, имеют ряд серьезных недостатков, существенно снижающих их надежность и грузоподъемность. К отмеченным выше недостаткам главных ферм следует добавить наличие различных пазух и щелей, где скапливается грязь и усиленно развивается коррозия; большой шаг заклепок, в связи с чем образуются зазоры между соединительными элементами; слабую соединительную решетку между ветвями элементов и др.

Проезжая часть пролетных строений,построенных по нормам 1875, 1884, 1896 и 1907 гг.,выполнена в виде системы продольных и поперечных балок. Она, как показал опыт эксплуатации, имеет ряд существенных конструктивных недостатков: шарнирное опирание поперечных балок в пролетных строениях Н. А. Белелюбского; прикрепление продольных балок к поперечным без «рыбок» (т. е. допускалась работа некоторых заклепок прикрепления на отрыв головок); отсутствие верхних поясных горизонтальных листов на продольных балках и др.

Эти конструктивные особенности старых пролетных строений служат одной из главных причин различных повреждений в элементах главных ферм и проезжей части, вызывают повышенные эксплуатационные расходы. Поэтому в процессе эксплуатации мостов пришлось переустраивать шарнирное опирание поперечных балок в нешарнирное, усилять прикрепление продольных балок к поперечным «рыбками» и т, п.

С 20-х гг. текущего столетия стали широко применять типовые пролетные строения с ориентацией изготовления их элементов на заводах с последующим навесным или полунавесным монтажом. При этом с учетом накопленного опыта эксплуатации мостов элементы проектировались более жесткими, большими по массе; совершенствовались конструктивные решения, что способствовало улучшению эксплуатационной надежности и долговечности мостов.

В период с 30-х до 60-х гг. текущего столетия в связи с резким увеличением массы подвижных нагрузок многие пролетные строения, изготовленные по нормам 1896 г. и более ранним, были усилены. С 70-х гг. началась интенсивная замена старых пролетных строений новыми. К началу 1995 г. общая масса эксплуатируемых пролетных строений, построенных по нормам 1896 г. и более ранним, составляла около 90тыс.т.

В Великую Отечественную войну, на железных дорогах бывшего СССР было разрушено 16,8 тыс. искусственных сооружений, из них 1 более 80 % мостов. Восстановление этих сооружений завершилось, в основному 1956 г.

До 1920-х гг. железобетонные мосты строили в основном под нагрузку по нормам 1907 г. с балочными разрезными пролетными строениями длиной до 12 м, которые бетонировались в пролете. Этри пролетные строения имеют до четырех ребер; главные ребра армированы гладкой арматурой и хомутами из круглой или полосовой стали; класс бетона по прочности на сжатие не выше В20. К 1930 г. методика расчета железобетонных конструкций существенно изменилась. До начала 1930-х гг. в расчетах железобетонных изгибаемых элементов учитывалась работа бетона в растянутой зоне при пониженных допускаемых напряжениях в арматуре в целях обеспечения трещиностойкости этой зоны. В дальнейшем работу растянутого бетона в расчетах не учитывали, допускаемые напряжения в арматуре были повышены, разрешалось появление трещин в бетоне с раскрытием до 0,15 мм. Это позволило получить более экономичные по расходу материалов конструкции. По такой методике рассчитаны железобетонные конструкции мостов в типовых проектах 1934 г. (Ленпроектпуть НКПС) и в последующих.

Повышение индустриализации строительства в послевоенные годы йбтребовало изменения конструкции, технологии и монтажа железобетонных мостов. Широкое распространение получили типовые конструкции ЦКБ Главмостостроя МПС, полносборные железобетонные крупноблочные мосты ВНИИ транспортного строительства, рамноблочные Лен-трансмостпроекта, рамно- и евайно-хтакадные мосты индустриального изготовления.

С 1948 г. мосты под железную дорогу начали сооружать с предварительно напряженными железобетонными пролетными строениями длиной до 34 м. В первых предварительно напряженных пролетных строениях арматуру размещали в закрытых каналах. В последующем от этих конструкций отказались и теперь в железнодорожных мостах применяют

почти исключительно пролетные строения с натяжением арматуры встендах.

Опоры мостов до 1930 г. обычно сооружали из бутовой кладки с облицовкой из штучного камня прочных пород с фундаментами«на естественном и свайном основаниях. Во второй половине прошлого века при возведении фундаментов начали применять кессоны и опускные колодцы. Опыт эксплуатации таких опор показал достаточно высокую их надежность. Но в ряде случаев в них обнаруживаются серьезные повреждения фундамента и непосредственно опоры, особенно в зоне переменных горизонтов воды и ледостава, в виде трещин, каверн и поясообраз-ных ниш.

Мосты постройки более поздних лет обычно сооружали на монолитных и сборных бетонных и железобетонных опорах, в том числе без облицовки камнем. Практика эксплуатации указанных опор выявила возможность появления в них различных повреждений. Например, в бетонных и железобетонных опорах могут образовываться различного рода трещины, повреждения бетона в зонах переменных горизонтов воды и ледостава, особенно на участках швов бетонирования и между блоками и др.

В процессе эксплуатации водопропускных труб приходится выполнять значительные объемы работ по ремонту каменной ибетонной кладки, заделки трещин и швов в звеньях, гидроизоляции, переустраивать оголовки и лотки, проводить реконструкцию труб с увеличением отверстий, а иногда заменять их мостами.

Современное состояние эксплуатируемых мостов и водопропускных труб и перспективы развития железнодорожного транспорта настоятельно требуют дальнейшего расширения исследований и анализа состояния искусственных сооружений с разработкой предложений по оценке и повышению их надежности и долговечности с учетом изменения условий эксплуатации. Особое значение приобретают исследования работы мостов в условиях высоких скоростей движения поездов и тяжелых режимов нагружения, а также исследования, необходимые для разработки мероприятий по улучшению содержания и ремонта сооружений в различных, в том числе экстремальных, условиях эксплуатации.

Дата добавления: 2015-06-30 ; Просмотров: 3529 ; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет