Иркутская ГЭС: строительство, история, фото

Иркутская ГЭС является самой первой и крупной гидроэлектростанцией, возведенной на Ангаре. Она положила начало формированию целого энергетического комплекса. Трудности при ее сооружении помогли приобрести поистине неоценимый опыт.

Предыстория

Надо сказать, что природные богатства Сибири (в частности, района, где протекает Ангара) всегда интересовали исследователей дореволюционной России. Однако проводимые в то время работы касались в основном полезных ископаемых.

Серьезные исследования в отношении гидроэнергетики начали проводиться лишь в 1924-1925 гг. Впервые об общесоюзной значимости запасов, которыми обладает Ангара, заявил инженер В.М. Малышев. Как раз в это время производился пересмотр плана ГОЭЛРО. Именно в годы первой пятилетки планировалось провести комплексные работы по исследованию потенциала этой реки с целью организации крупнейшей в Восточной Сибири энергопромышленной базы, которая была крайне необходима для стремительно развивающегося производства.

Исследовательские и проектные работы

На изучение сибирских земель в районе Ангары было выделено около 20 млн рублей. Тогда-то эта проблема и стала народнохозяйственной. Но несмотря на отпущенные ассигнования, комплексные исследования на реке стали проводиться только с 1930 г. Тогда же и был создан специальный институт под названием Управление по изучению Ангарской проблемы. Через год его переименовали в Бюро Ангары, которое стало частью треста «Гидроэнергопроект».

Группа исследователей, которыми руководил профессор Малышев, в 1935 г. закончила первый этап работ на реке. В результате была разработана схема эксплуатации ее верхнего участка, проект Иркутской гидроустановки, а также план целого комплекса предприятий, которые будут потреблять эту энергию. Через год все материалы, представленные группой Малышева, были рассмотрены представителями Госплана СССР. В итоге комиссия вынесла решение о строительстве на реке Ангаре сразу шести ГЭС, которые будут представлять собой непрерывный каскад, первой в этом списке оказалась Иркутская ГЭС (фото).

Строительство

В 1948 г. эта гидроэлектростанция попала в титульный список треста «Гидроэнергопроект» в раздел проектно-изыскательских работ. Главным инженером строительства стал Г. Н. Суханов, а архитекторами – В. В. Летавин и П. М. Сталин. В 1949 г. проект гидроэлектростанции утвердили, а в начале следующего года правительство СССР приняло окончательное решение о возведении первой ГЭС Иркутской области.

Через месяц на место будущей плотины прибыли строители. Для ее сооружения специально организовали отдельное строительно-монтажное управление под названием «Ангарагэсстрой». В соответствии с проектом гидроузла нужно было построить как временные, так и вспомогательные сооружения, а также предприятия, объем которых должен был составить 312 тыс. м³.

Кроме того, согласно плану, строительные кадры необходимо было обеспечить жилой площадью в 90 тыс. м², зданиями бытовой и культурной направленности объемом в 135 тыс. м³. Все эти постройки нуждались в канализационной и водопроводной магистрали протяженностью в 63 км. Не забыли и о железных и автомобильных дорогах.

Руководителем «Ангарагэсстроя» назначили А. Е. Бочкина, а главным инженером – С. Н. Моисеева. Под руководством опытного и грамотного гидротехника А. А. Мельникониса возводилась Иркутская плотина. ГЭС стала всесоюзной стройкой. Сюда приезжали выпускники вузов со всех уголков страны. Они активно участвовали в организации строительства, поэтому к его завершению многие из них стали довольно крупными координаторами.

Трудности при возведении

Иркутская ГЭС, строительство которой давалось очень тяжело, стала первой частью каскада из шести гидроэлектростанций. Дело в том, что до нее осуществлять подобные проекты еще не приходилось. Поэтому в ходе строительства возникало немало трудностей. Необходимо было соорудить гравийно-песчаную плотину, длина которой составляла 2,5 км, а также совмещенное с ней здание самой ГЭС, представлявшее собой железобетонную постройку длиной в 240 м. В ней необходимо было собрать восемь агрегатов с общей мощностью в 660 тыс. кВт.

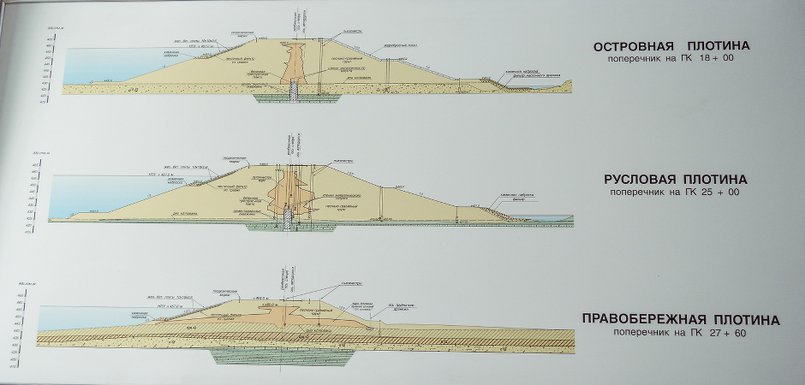

Иркутская ГЭС, состоящая из плотины, сооруженной из песка и гравия, и совмещенного с ней здания, была спроектирована впервые. Кроме того, таких огромных насыпей еще не было в мировой практике. Стоит отметить, что гидроэлектростанцию возводили в сейсмически опасной зоне (до 8 баллов по шкале Рихтера), а идеальным строительным материалом в таких непростых условиях являлись именно песок и гравий. В момент возможного землетрясения они должны прийти в движение и уплотниться.

Как оказалось, кристально чистая вода реки Ангары требовала бетона особого качества. В начале лета 1954 г. у основания будущего здания гидроэлектростанции была заложена памятная плита. Она-то и стала началом укладки бетона. К тому же Иркутская ГЭС, строительство которой было и без того сложным, возводилась на студеной реке с довольно быстрым течением и в чрезвычайно суровых климатических условиях.

Опасная ситуация

В начале 1953 г. на Ангаре внезапно начался паводок, который стал чуть ли не самым трудным испытанием для гидростроителей. Дело в том, что накануне нового года ударили сильные морозы, река покрылась льдом, но сильное течение разбило его и огромные глыбы понеслись вниз, создавая заторы. Вскоре вода стала быстро подниматься и переливаться через плотину. В результате этого Иркутская ГЭС, история строительства которой знает и так немало трудностей, оказалась под угрозой затопления.

Для выкачивания воды были задействованы все имеющиеся в наличии насосы. Если бы хоть один из них в тот момент вышел из строя, это бы привело к полнейшему затоплению. Мотористы и слесари почти трое суток не покидали котлован, а в это время рабочие наращивали перемычки. Непрерывный поток машин, груженных гравием, уже с трудом проезжали по частично затопленным дорогам. Строители в обледеневшей одежде разравнивали породу и заливали ее водой, создавая непроницаемые преграды. В конце концов героическими усилиями людям все же удалось отстоять котлован и избежать огромных убытков.

Запуск

В начале июля 1956 г. реку Ангару перекрыли, а ее воды направили через еще достраивающееся здание гидроэлектростанции. 29 декабря того же года, спустя 82 месяца с начала строительства, один из ее агрегатов был подключен к сети. Через 2 дня дал ток и второй. В 1958 г. были введены в эксплуатацию еще два агрегата. После этого Иркутская ГЭС стала работать на полную мощность.

Надо сказать, что водохранилище гидроэлектростанции заполняли 7 лет. За этот отрезок времени подпор от плотины дошел и до Байкала, поэтому его уровень повысился на 1,4 м. Сейчас долина реки Ангары стала Байкальским заливом, а великое озеро превратилось в главную регулирующую часть Иркутского водохранилища.

Некоторые цифры

Иркутская ГЭС, история которой насчитывает вот уже более полувека, входит в состав объединенной системы Центральной Сибири. Для ее строительства и эксплуатации пришлось затопить 138 тыс. гектаров земли, на которой ранее находилось примерно 200 населенных пунктов, а также участки автомобильной и железной дорог. Около 17 тыс. человек переселили в другие районы. В данный момент Иркутская ГЭС вырабатывает электроэнергию, цены на которую считаются самыми низкими в России.

Гигантская ГЭС и самое большое рукотворное море на планете — мегапроект СССР, который так и не был реализован

В 1954 году в Иркутской области на реке Ангара стартовала очередная грандиозная стройка СССР — возведение Братской ГЭС, которая после ввода в эксплуатацию в 1966 году на время стала крупнейшей гидроэлектростанцией в мире.

Однако параллельно разрабатывался проект куда более крупного объекта подобного типа — Нижнеобской ГЭС мощностью 7,5 млн кВт. По задумке она должна была стать главной из 10 планируемых гидроэлектростанций на реке Обь.

Проектом предусматривалось возведение 12-километровой плотины южнее Салехарда и образование крупнейшего на планете водохранилища — 113 тыс. кв. км. Для сравнения, площадь Азовского моря — 39 тыс. кв. км, а озера Виктория в Восточной Африке, которое называют №1 среди водохранилищ по площади зеркала — 76 тыс. кв. км.

Среднегодовая выработка электроэнергии должна была составить 35 млрд кВт*ч. Строительство гидроэлектростанции без учета линий электропередач оценивали примерно в 850 млн рублей. ГЭС должна была обеспечить электроэнергией промышленные предприятия Тюменской области и Урала.

Даже сегодня все эти цифры ( за исключением суммы ) кажутся чем-то нереальным и можно подумать, что ГЭС была лишь одной из выдумок амбициозных ученых и инженеров, к проекту которых никто всерьез не относился. Но это не так. Возможное строительство объекта обсуждали на самом верху, а Н. С. Хрущев говорил о нем как об одном из крупнейших и перспективных проектов.

У проекта были свои сторонники и противники. Чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. «За» с самого начала выступал «Гидропроект», который и разрабатывал план ГЭС. Авторы идеи отмечали, что реализовать проект можно будет за шесть лет, а на его окупаемость уйдет порядка пяти. Начать стройку предлагали в конце 1960-х, чтобы к середине следующего десятилетия станция уже могла работать на полную мощность.

В организации подчеркивали, что польза от проекта не только в снабжении огромных территорий электроэнергией, но и в упрощении транспортировки сибирских богатств Северным морским путем. Ведь суда, благодаря новому водохранилищу, смогут заходить значительно дальше.

Еще один существенный плюс, по утверждению «Гидропроекта» — человеческий ресурс. Отмечалось, что для работы ГЭС необходимо будет задействовать всего 150 человек, а для эксплуатации аналогичной по выработки электроэнергии ТЭС — в 300 раз больше, учитывая необходимость добычи и транспортировки того же угля.

Поддерживало идею Министерство строительства электростанций СССР и партийное руководство Тюменской области, которое в 1954 году в письме ЦК КПСС и Академии наук СССР подчеркивало важность использования потенциала Оби для получения электроэнергии.

Госплан СССР в свою очередь выступал против Нижнеобской ГЭС, да и вообще развития гидроэнергетики. Комитет продвигал идею строительства тепловых электростанций. Аргументировалось это тем, что последние возводить гораздо проще и быстрее, а срок их окупаемости меньше, чем ГЭС. Солидарен в этом вопросе с Госпланом был и Государственный научно-экономический совет Совета Министров СССР.

В конце 1950-х проект дважды обсуждали в профильных министерствах, в целом давая ему положительную оценку. Но, несмотря на усилия отдельных министров, проект не был одобрен к реализации как минимум до 1965 года, хотя его и включили в число приоритетных на ближайшие 20 лет.

Для подготовки к будущей масштабной стройке руководство страны назначило на должность Первого секретаря Тюменского обкома КПСС Бориса Евдокимовича Щербину, который ранее курировал строительство Иркутской и Братской гидроэлектростанций. Позже, в 1986 году, он возглавлял правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Однако Щербина довольно быстро вошел в число противников проекта. Как раз в год его назначения в Тюменской области открыли новые крупные нефтяные месторождения и строительство ГЭС, предусматривающее затопление земли, в недрах которой находилось «черное золото», многими не приветствовалось.

Хотя сторонники Нижнеобской ГЭС не видели никаких проблем в добыче нефти со дна водохранилища, подобно тому как добывают ее в Каспийском море. Правда, противники быстро парировали подобные заявления, пояснив, что последнее не замерзает, а вот качать нефть со дна нового водохранилища круглый год будет проблематично.

Таким образом, теперь региональные власти выступали за развитие нефтегазового комплекса. Казалось, что у «Гидропроекта» уже нет шансов на продвижение своего плана и остается смириться с поражением.

Однако в 1962-ом Госстрой СССР возглавил министр И. Т. Новиков, который обеими руками последние годы выступал за реализацию проекта. Со временем Нижнеобскую ГЭС поддержало ряд профильных институтов и некоторые министры, причем большинство поддержку выражали в письменной форме, обосновывая свое «за». И главное, негласно строительство объекта по-прежнему одобрял Н. С. Хрущев.

Тогда Госплан СССР пошел в решительное наступление: была создана специальная комиссия, в задачу которой входил тщательный анализ целесообразности данной ГЭС. В итоге комиссия пришла к заключению, что Гидропроект не предоставил убедительных доводов в пользу проекта и не дал объективной оценки последствиям от строительства ГЭС, предусматривающей огромную плотину и затопление больших территорий.

Последний фактор, по мнению экспертов, мог бы привести к серьезным экологическим последствиям. К тому же видные специалисты, включая Н. К. Байбакова, в прошлом руководителя нефтяной отрасли, а с 1965 года председателя Госплана СССР, вынесли вердикт, что добыча нефти со дна будущего водохранилища невозможна. А затопить планировалось территорию, которая, по утверждению геологов, богата более 300 млрд кубометров газа и порядка 2,5 млрд тонн нефти. В результате «Гидропроекту» рекомендовали проработать другие варианты ГЭС.

Были авторы проекта, по мнению комиссии, неточны и в ряде расчетов. Например, потери вследствие затопления обширной территории они оценили в 130 млн рублей, а Министерство сельского хозяйства СССР насчитало 8 млрд рублей.

Этот и ряд других расчетов ясно показывали, что затраты на строительство ГЭС значительно превосходят эффективность ее эксплуатации. Со временем идею построить Нижнеобскую ГЭС похоронили окончательно, а в Тюменской области началось развитие мощной нефтегазовой промышленности, благодаря чему выросли такие города, как: Нефтеюганск, Новый Уренгой, Ноябрьск и другие.

И кто знает, какой была бы Западная Сибирь сегодня, если бы сторонникам Нижнеобской ГЭС удалось одержать победу и реализовать этот масштабный проект.

Как работает Иркутская ГЭС

Алина Вовчек, IRK.ru

30 мая 2016 г. 39 комментариев около 14 минут на чтение Как это устроено? →

Как ремонтируют многотонные КАМАЗы в Иркутске

Мы заглянули в сервисный центр с проектом «Как это устроено».

Как работает городской роддом в условиях пандемии

Подробности в репортаже IRK.ru.

COVID-19: Как распознать инфекцию и когда необходима госпитализация?

За две недели в области погибли 10 человек.

Закатали в асфальт. Из-за ремонта дороги на Култукской ограничен доступ к частному дому и гаражу

Реаниматолог, переболевший COVID-19, рассказал о последствиях болезни

«Было страшно, что мне не могли помочь». Истории иркутян, переболевших коронавирусом дома

Восхождение на Эльбрус: что нужно знать, чтобы покорить вершину

Горячие обсуждения

Школы Иркутска продолжат дистанционное обучение до 20 ноября

Количество выданной с начала года ипотеки в Иркутской области выросло на треть

Выручка заведений общепита упала на 50% из-за пандемии коронавируса

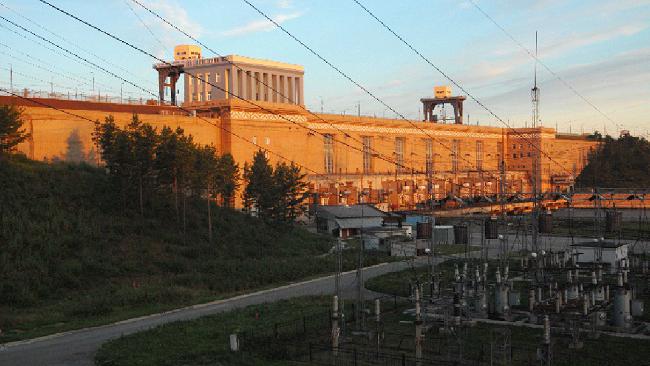

ГЭС — это не только производство электроэнергии при помощи воды. Станция одновременно еще и плотина, которая держит напор водохранилища, и регулятор стока Ангары, а также автомобильная дорога, связывающая берега реки. Сооружение впечатляет своей мощью и величием, особенно когда попадаешь внутрь. От увиденного дух захватывает! Трудно себе представить, какой поток воды сдерживает плотина и сколько человеческих сил вложено в её строительство.

Иркутская ГЭС (входит в группу крупнейшей частной энергетической компании России — «ЕвроСибЭнерго») — первая крупная гидроэлектростанция в Восточной Сибири. Её строительство началось в 1950 году, завершилось — в 1959-м. Планировалось, что на Ангаре создадут каскад из шести ГЭС, иркутская стала первой ласточкой, после неё построены Братская и Усть-Илимская.

Сооружение возведено в 60 километрах от истока Ангары. Русло реки полностью перекрыли 7 июля 1956 года. Непрерывно, в течение 15 часов, самосвалы один за другим сбрасывали в воду крупные и мелкие камни, бетонные блоки.

«Укрощение» Ангары прошло успешно: вода устремилась через здание ГЭС. После перекрытия реки образовалось Иркутское водохранилище. Уровень Байкала поднялся примерно на метр.

При строительстве сооружения использовалось около 800 тысяч кубометров бетона, из них 500 тысяч кубометров — для здания станции. В него встроены холостые водосбросы, что отличает нашу ГЭС от Братской станции, у которой водосливная плотина расположена отдельно.

Общая протяженность плотины — примерно 2,5 километра. Максимальная высота от основания до гребня составляет 45 метров, а ширина по гребню — 60 метров. Условно территорию ГЭС делят на несколько участков: правобережная плотина, в составе которой русловая и островная плотины, здание ГЭС и левобережная плотина.

Интересно, что когда велось строительство гидроэлектростанции, сейсмичность района равнялась 8 баллам. Но с учетом ответственности сооружения, понимая, что за плотиной город, Иркутская ГЭС проектировалась с расчетом на 9-балльную сейсмичность. Строители опередили свое время: в 1997 году карты сейсмоактивности пересмотрели, территория, где расположена плотина, попала в 9-балльную зону.

Мы еще вернемся к тому, что замечаем при движении через плотину, но самое интересное, без сомнения, скрыто внутри сооружения. Спускаемся в машинный зал — в «сердце» Иркутской ГЭС.

Над головой у нас проносятся автомобили — поток машин движется прямо над потолком машинного зала. Когда понимаешь это, еще раз убеждаешься, как грандиозно все устроено. От дороги просторное помещение отделяет бетонная плита толщиной в два метра. Пока вы едете, там, под вами, работают люди.

На иркутской станции установлены восемь гидроагрегатов. Первый из них пустили 28 декабря 1956 года, через три дня заработал второй. В 1957 году ввели в эксплуатацию четыре гидроагрегата, в 1958 году — оставшиеся два.

Первый гидроагрегат сейчас ремонтируют, работы планируют завершить в конце мая, пятый и седьмой находятся в резерве. Нагрузка на станции составляет 321 мегаватт, этой мощности хватит, чтобы одновременно зажечь 3 миллиона 210 тысяч стоваттных лампочек. Проектная мощность Иркутской ГЭС — 662 мегаватта. То есть станция работает вполовину нагрузки, но этого достаточно для выдачи заданных показателей.

Нам удалось посмотреть на сборку гидроагрегата. Нам объясняют, что уже установлены рабочее колесо, турбина и вал, монтируют подпятник, на котором держатся все части сложного механизма. Специалисты ремонтируют обмотку статора (неподвижной части генератора), остается установить ротор (вращающуюся часть генератора) и верхнюю крестовину — «крышку» генератора. Работы начались в ноябре прошлого года, 30 мая гидроагрегат должны запустить.

Сухая масса одного собранного гидроагрегата — тысяча тонн, это равносильно весу 118 КамАЗов (снаряженная масса одного — 8,5 тонн) или 12 железнодорожных вагонов, груженных углем (вес одного — 84 тонны). В рабочем состоянии, когда поток воды действует на лопасти, вес гидроагрегата увеличивается до двух тысяч тонн.

Под потолком передвигаются два мостовых крана. С помощью них производятся все ремонтные работы, разборка и сборка гидроагрегатов. Чтобы извлечь из генератора ротор весом 540 тонн, краны цепляются за траверсу, иначе никак — грузоподъемность каждого из них 275 тонн.

«Ну что, спустимся?», — спрашивает главный инженер Иркутской ГЭС Евгений Комиссаренко. И мы направляемся в шахту турбины работающего гидроагрегата. Несколько лестничных пролетов позади, здесь прохладно и шумно. Перед тем как зайти внутрь, проходим краткий инструктаж. «Ни в коем случае нельзя вставать на красные рычаги, в любой момент может произойти регулирование гидроагрегата, можно упасть», — объясняет главный инженер.

В центре шахты регулировочное кольцо турбины. Поворачиваясь, оно приводит в движение 32 рычага. Они соединены с направляющими лопатками, которые под действием гидравлики открываются и закрываются, обеспечивая подачу воды на агрегаты.

Возвращаемся в машинный зал. Евгений Комиссаренко показывает автоматическую панель управления гидроагрегатом. Новейшая система контроля установлена на третьей и пятой машинах, со временем оборудуют и остальные. На экране можно посмотреть электрические характеристики гидроагрегата, узнать, с какой нагрузкой он работает. Температура, давление, напряжение, частота тока, механические показатели — здесь все под контролем.

Напротив шкафа управления, на стене, звонок аварийного оповещения и телефон. При необходимости оперативный персонал может быстро связаться с главным щитом управления ГЭС и остальными сотрудниками.

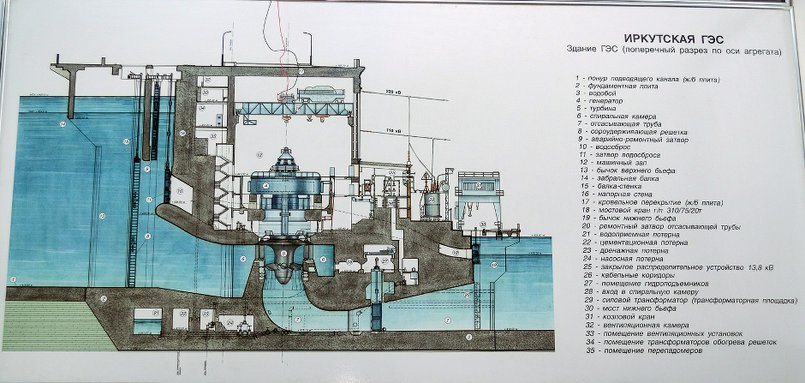

Мы уже убедились, что устройство Иркутской ГЭС — сложное. Однако принцип работы любой гидроэлектростанции прост. Рассмотрим его подробнее.

Если перегородить реку плотиной, а в теле плотины оставить только небольшое отверстие, то вся вода, естественно, устремится через него. Перед плотиной (верхний бьеф) река поднимется и разольется, а за ней (нижний бьеф) останется на прежнем уровне. Появится разница уровней, возникнет напор воды. Иркутская ГЭС — станция средненапорная. У нее перепад между верхним и нижнем бьефом в среднем составляет 29—30 метров.

Поставим у отверстия плотины гидротурбину — и она начнет вращаться, используя напор воды. Соединим турбину с генератором — его ротор тоже придет в движение, в обмотке статора появится ток.

Поток воды под напором входит в трубу и отсюда в спиральную камеру, напоминающую улитку. Двигаясь внутри камеры все ближе и ближе к центру, вода закручивается. А в центре камеры — колесо турбины. Но вода не сразу попадает на колесо, потому что оно обнесено «забором» — крепкими стальными лопатками, направляющими воду (направляющим аппаратом).

Каждая лопатка может поворачиваться. Если все повернутся так, что плотно сомкнутся одна с другой — вода в турбину не пройдет. Приоткроются чуть-чуть — воды пойдет немного. А встанут по движению воды — она почти беспрепятственно будет проникать в турбину.

После того как вода прошла сквозь направляющий аппарат, на пути у нее — лопасти рабочего колеса турбины. Она заставляет их двигаться, отдает им свою энергию.

Затем вода уходит в отсасывающую трубу. Очень важно, чтобы она текла спокойно, без вихрей и препятствий, тогда турбина будет хорошо использовать напор. Поэтому отсасывающие трубы делают гладкими и немного расширяющимися к нижнему концу. Из этого открытого конца вода вытекает в русло реки и уходит по течению.

Вода выходит из гидроагрегатов Иркутской ГЭС с большой скоростью — около 4 метров в секунду. Гашение энергии потока происходит сначала в водобойном колодце (массивная бетонная плита с небольшим подъемом), а затем в рисберме (укрепленный участок русла реки в нижнем бьефе), что защищает русло от размыва.

Вместе с рабочим колесом турбины вращается вал, связывающий его с ротором гидрогенератора. На выводах генератора напряжение переменного тока составляет 13 800 вольт. Но электроэнергию в таком виде невыгодно передавать на большие расстояния. Вот если повысить напряжение в 10—15 раз, тогда другое дело: сила тока упадет, и он, проходя по проводам, будет меньше нагревать их.

Со стороны нижнего бьефа на плотине станции установлены четыре приемно-повышающих трансформатора, именно на них поступает выработанная электроэнергия, они повышают её до 110 и 220 киловольт, затем передают на открытые распределительные устройства на правом и левом берегах реки. А уже оттуда по 10 воздушным линиям электропередач она уходит в единую энергетическую систему.

Электроэнергия поступает на потребительские подстанции, где высокое напряжение опять понижается. В жилые дома приходит ток напряжением 0,4 киловольта, крупные промышленные потребители работают на 6 киловольтах.

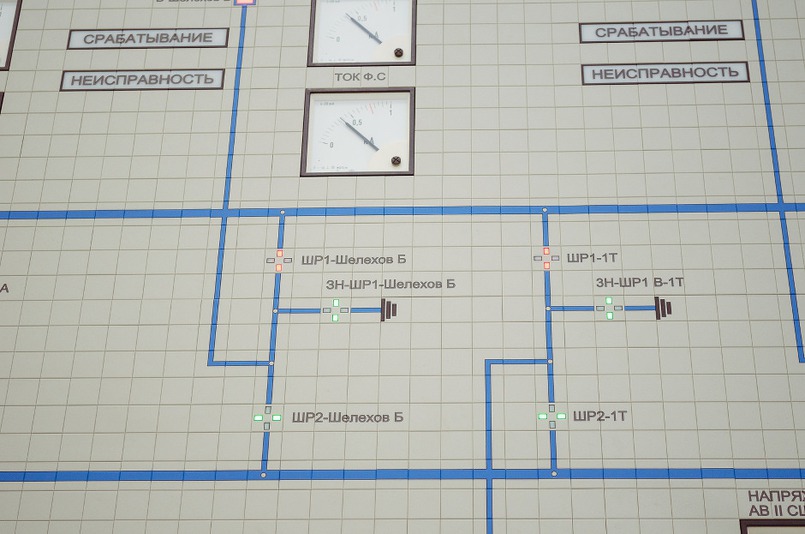

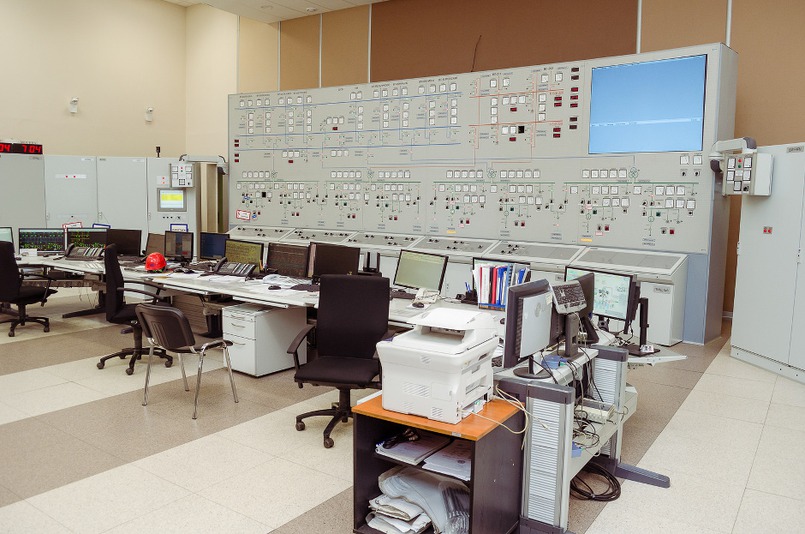

Работу всей станции контролируют с главного щита управления. Именно сюда стекается вся информация о работе системы агрегатов. Здесь следят, чтобы ГЭС постоянно выдавала заданную мощность.

Начальник смены станции Андрей Иванов сразу спросил: «Вы, наверное, первый раз здесь? Значит, не видели старый главный щит». В феврале завершилась реконструкция. Теперь главный щит оборудован по последнему слову техники.

Перед нами стояли больше десяти мониторов и телефоны, которые постоянно звонили. Начальник смены рассказывал о том, как все это работает, успевая отвечать на звонки. «Здесь вся связь с системой. Все под контролем отсюда. Самое сердце станции», — гордо добавил Андрей Иванов.

На табло нанесены все линии электропередач, которые питает Иркутская ГЭС. Подстанция «Южная» расположена на улице Старокузьмихинская, «Кировская» — в районе ТЦ «Фортуна», «Мельниково» — между Синюшиной горой и Первомайским, «Шелехов» — на Иркутском алюминиевом заводе.

С левой стороны автомобильной дороги возвышаются два козловых крана. С их помощью обслуживают затворы верхнего бьефа (чтобы прекратить подачу воды в гидроагрегат при выводе его в ремонт или резерв) и сороудерживающие решетки. Вторые перекрывают водопроводящую трубу гидроагрегата, чтобы туда не попадал мусор. На одном из кранов сейчас производят замену электрооборудования. Еще один козловой кран, правда, размером поменьше, установлен со стороны нижнего бьефа. Он тоже нужен для обслуживания затворов.

На территории гидроузла Иркутской ГЭС размещен водозабор, принадлежащий МУП «Водоканал». Насосная станция качает воду с глубины 30 метров, трубопроводы проходят по нижнему бьефу. Вода отсюда поступает на Ново-Иркутскую ТЭЦ, также этот водозабор обеспечивает техническое водоснабжение города.

Прогуливаясь или проезжая по плотине, каждый наверняка замечал маленькое здание на той стороне, где стоит ледокол «Ангара». С него любят нырять мальчишки. Это тоже водозабор. Правда, не действующий, он никогда не работал, хотя изначально планировался как резервный питьевой водозабор Иркутска. Там было установлено оборудование, но после того как плотину построили, решили, что вода в этом месте не подходит для питьевого водозабора. Здание и оборудование законсервировали. Нырять с него опасно!

При строительстве ГЭС были спроектированы и другие интересные идеи. Например, там, где сейчас находится улица Старокузьмихинская, планировались шлюзы для пропуска судов. Их не стали строить из-за ненадобности: на Ангаре не такая большая судоходность, транспортные потоки маленькие, кроме того, создание шлюзовых камер обошлось бы слишком дорого.

Особо наблюдательные иркутяне, наверное, замечали красные столбики, которые «растут» из земли на плотине. Это пьезометры, контрольно-измерительное оборудование. Они контролируют уровень фильтрации через плотину. Со стороны верхнего бьефа пьезометры огорожены фундаментом, было много случаев, когда их сбивали транспортом, а это очень важный элемент контроля за сооружением.

— Иногда мне приходится слышать мнение, что надежность плотины Иркутской ГЭС низкая, что мы все живем как на пороховой бочке. Ничего подобного. За гидротехническими сооружениями ведется постоянный и очень серьезный надзор. Состояние Иркутского сооружения хорошее, критериальные значения не превышены, — объяснил главный инженер станции Евгений Комиссаренко. — Причем бетон, из которого сделано сооружение, имеет свойство становиться все крепче с годами.

С 1993 года на Иркутской ГЭС проводится крупная и весьма дорогостоящая программа технического перевооружения и реконструкции. На данный момент большая её часть выполнена.

Иркутская ГЭС — грандиозное гидротехническое сооружение, значение которого неоспоримо для городской энергосистемы. В средний по водности год станция вырабатывает 4,1 миллиарда киловатт-час в год. Основные потребители её электроэнергии — Иркутский алюминиевый завод (ИркАЗ) и коммунально-бытовые потребители города.

Сооружение, которое возводилось на века. В нем чувствуется мощь, сила и храбрость, с которой первостроители Иркутскгэсстроя усмиряли воды Ангары. И река покорилась, ей ничего не оставалось.

Чтобы сообщить об опечатке, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter