Гигантская ГЭС и самое большое рукотворное море на планете — мегапроект СССР, который так и не был реализован

В 1954 году в Иркутской области на реке Ангара стартовала очередная грандиозная стройка СССР — возведение Братской ГЭС, которая после ввода в эксплуатацию в 1966 году на время стала крупнейшей гидроэлектростанцией в мире.

Однако параллельно разрабатывался проект куда более крупного объекта подобного типа — Нижнеобской ГЭС мощностью 7,5 млн кВт. По задумке она должна была стать главной из 10 планируемых гидроэлектростанций на реке Обь.

Проектом предусматривалось возведение 12-километровой плотины южнее Салехарда и образование крупнейшего на планете водохранилища — 113 тыс. кв. км. Для сравнения, площадь Азовского моря — 39 тыс. кв. км, а озера Виктория в Восточной Африке, которое называют №1 среди водохранилищ по площади зеркала — 76 тыс. кв. км.

Среднегодовая выработка электроэнергии должна была составить 35 млрд кВт*ч. Строительство гидроэлектростанции без учета линий электропередач оценивали примерно в 850 млн рублей. ГЭС должна была обеспечить электроэнергией промышленные предприятия Тюменской области и Урала.

Даже сегодня все эти цифры ( за исключением суммы ) кажутся чем-то нереальным и можно подумать, что ГЭС была лишь одной из выдумок амбициозных ученых и инженеров, к проекту которых никто всерьез не относился. Но это не так. Возможное строительство объекта обсуждали на самом верху, а Н. С. Хрущев говорил о нем как об одном из крупнейших и перспективных проектов.

У проекта были свои сторонники и противники. Чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. «За» с самого начала выступал «Гидропроект», который и разрабатывал план ГЭС. Авторы идеи отмечали, что реализовать проект можно будет за шесть лет, а на его окупаемость уйдет порядка пяти. Начать стройку предлагали в конце 1960-х, чтобы к середине следующего десятилетия станция уже могла работать на полную мощность.

В организации подчеркивали, что польза от проекта не только в снабжении огромных территорий электроэнергией, но и в упрощении транспортировки сибирских богатств Северным морским путем. Ведь суда, благодаря новому водохранилищу, смогут заходить значительно дальше.

Еще один существенный плюс, по утверждению «Гидропроекта» — человеческий ресурс. Отмечалось, что для работы ГЭС необходимо будет задействовать всего 150 человек, а для эксплуатации аналогичной по выработки электроэнергии ТЭС — в 300 раз больше, учитывая необходимость добычи и транспортировки того же угля.

Поддерживало идею Министерство строительства электростанций СССР и партийное руководство Тюменской области, которое в 1954 году в письме ЦК КПСС и Академии наук СССР подчеркивало важность использования потенциала Оби для получения электроэнергии.

Госплан СССР в свою очередь выступал против Нижнеобской ГЭС, да и вообще развития гидроэнергетики. Комитет продвигал идею строительства тепловых электростанций. Аргументировалось это тем, что последние возводить гораздо проще и быстрее, а срок их окупаемости меньше, чем ГЭС. Солидарен в этом вопросе с Госпланом был и Государственный научно-экономический совет Совета Министров СССР.

В конце 1950-х проект дважды обсуждали в профильных министерствах, в целом давая ему положительную оценку. Но, несмотря на усилия отдельных министров, проект не был одобрен к реализации как минимум до 1965 года, хотя его и включили в число приоритетных на ближайшие 20 лет.

Для подготовки к будущей масштабной стройке руководство страны назначило на должность Первого секретаря Тюменского обкома КПСС Бориса Евдокимовича Щербину, который ранее курировал строительство Иркутской и Братской гидроэлектростанций. Позже, в 1986 году, он возглавлял правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Однако Щербина довольно быстро вошел в число противников проекта. Как раз в год его назначения в Тюменской области открыли новые крупные нефтяные месторождения и строительство ГЭС, предусматривающее затопление земли, в недрах которой находилось «черное золото», многими не приветствовалось.

Хотя сторонники Нижнеобской ГЭС не видели никаких проблем в добыче нефти со дна водохранилища, подобно тому как добывают ее в Каспийском море. Правда, противники быстро парировали подобные заявления, пояснив, что последнее не замерзает, а вот качать нефть со дна нового водохранилища круглый год будет проблематично.

Таким образом, теперь региональные власти выступали за развитие нефтегазового комплекса. Казалось, что у «Гидропроекта» уже нет шансов на продвижение своего плана и остается смириться с поражением.

Однако в 1962-ом Госстрой СССР возглавил министр И. Т. Новиков, который обеими руками последние годы выступал за реализацию проекта. Со временем Нижнеобскую ГЭС поддержало ряд профильных институтов и некоторые министры, причем большинство поддержку выражали в письменной форме, обосновывая свое «за». И главное, негласно строительство объекта по-прежнему одобрял Н. С. Хрущев.

Тогда Госплан СССР пошел в решительное наступление: была создана специальная комиссия, в задачу которой входил тщательный анализ целесообразности данной ГЭС. В итоге комиссия пришла к заключению, что Гидропроект не предоставил убедительных доводов в пользу проекта и не дал объективной оценки последствиям от строительства ГЭС, предусматривающей огромную плотину и затопление больших территорий.

Последний фактор, по мнению экспертов, мог бы привести к серьезным экологическим последствиям. К тому же видные специалисты, включая Н. К. Байбакова, в прошлом руководителя нефтяной отрасли, а с 1965 года председателя Госплана СССР, вынесли вердикт, что добыча нефти со дна будущего водохранилища невозможна. А затопить планировалось территорию, которая, по утверждению геологов, богата более 300 млрд кубометров газа и порядка 2,5 млрд тонн нефти. В результате «Гидропроекту» рекомендовали проработать другие варианты ГЭС.

Были авторы проекта, по мнению комиссии, неточны и в ряде расчетов. Например, потери вследствие затопления обширной территории они оценили в 130 млн рублей, а Министерство сельского хозяйства СССР насчитало 8 млрд рублей.

Этот и ряд других расчетов ясно показывали, что затраты на строительство ГЭС значительно превосходят эффективность ее эксплуатации. Со временем идею построить Нижнеобскую ГЭС похоронили окончательно, а в Тюменской области началось развитие мощной нефтегазовой промышленности, благодаря чему выросли такие города, как: Нефтеюганск, Новый Уренгой, Ноябрьск и другие.

И кто знает, какой была бы Западная Сибирь сегодня, если бы сторонникам Нижнеобской ГЭС удалось одержать победу и реализовать этот масштабный проект.

Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС

Стройка самой крупной в мире для середины XX века гидроэлектростанции — Братской ГЭС — стала легендой. Возводился объект на Ангаре по уникальной технологии — «со льда». И строились там не только здания, дома и плотины, но и человеческие судьбы.

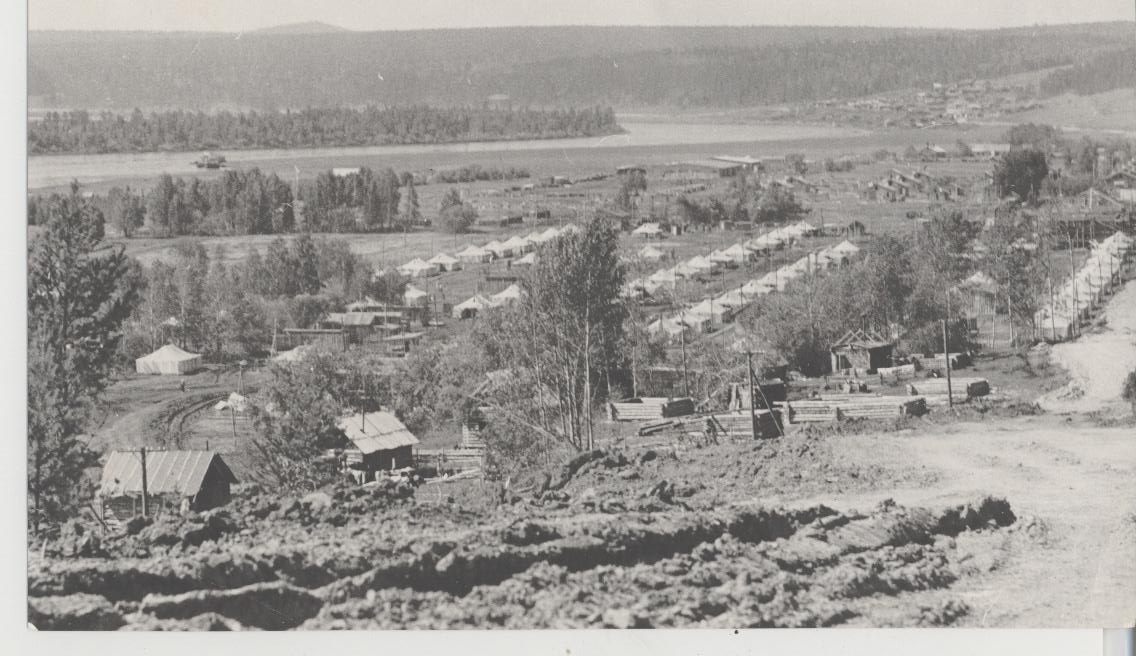

Окончательное решение о строительстве Братской ГЭС и одновременно крупного сибирского города было принято в 1954 году. Осенью туда отправились первые строители. Строительство ГЭС, как тогда происходило со знаковыми объектами, было объявлено ударной комсомольской стройкой.

В тайгу близ Ангары потянулись добровольцы со всей страны. Ехали и комсомольцы, и кадровые строители, и демобилизованные солдаты …и вчерашние школьники. В музее БратскГЭСсстроя рассказывают историю о 25 выпускниках из деревни Черемшаны, прибывших на стройку сразу после окончания школы. Вместе с классным руководителем.

«Это был единый порыв. Ехали не за длинным рублем, а движимые идеей, построить в непроходимой тайге город, в котором будет жить молодежь, а потом и их дети», — рассказывает заведующая музеем Наталья Гудкова в передаче «Неизведанная Россия».

Борис Санников — один из тех, кто, бросив все, уехал в Сибирь. Все его вещи тогда поместились в небольшом отцовском чемодане.

«Тогда все, молодежь особенно, хотели проявить себя где-то. Что-то сделать, оставить какую-то пользу. Ну а такой случай, чтобы построить гидроэлектростанцию – это было особое желание. А мы были смелые, рвались в бой», — вспоминает он.

У большинства приехавших не было профессии. Но нужны были плотники, и люди учились строить первые дома, нужны были скалолазы-взрывники, осваивали и эту специальность.

Впрочем, суровая тайга безжалостно испытывала энтузиастов на прочность. «Утром встанешь, а волосы в инее. В стужу с нетерпением ждали, вот лето придет, а летом появился гнус, еще неизвестно, что хуже – мороз или мошка. Ее душили дустом (ДДТ)», — рассказывается в документальном фильме «Братская ГЭС. 15 лет истории».

«Были те, кто ехал обратно. Они ринулись туда заработать. А там еще ничего нет. Поэтому и заворачивали назад. Нормальная зарплата была. Но, конечно, никакая там она не фантастическая была, как некоторые мечтали», — отмечает Санников.

Но, несмотря на суровые условия, которые порой требовали нечеловеческой выдержки, многие все же продолжали строить. Чтобы остаться в городе, возведенном своими руками. Навсегда.

Пойти на штурм

Выступая на открытие Куйбышевской ГЭС Никита Хрущев намекнул на соревнование с капиталистическими странами в скорости постройки ГЭС. Нельзя было «заморозить» стройки и ждать до лета. Тогда была собрана группа инженеров, впоследствии названная «группой штурма».

Первое перекрытие на Ангаре запланировали на март (1957 года). В это время река еще покрыта многометровым льдом. Подобного «штурма со льда» не совершал еще никто в мире. У инженеров и строителей не было опыта, на который можно было опереться. Но была установка — начинать строительство срочно.

Они должны были просчитать все риски, понять — выдержит ли 2,5-метровый лед технику, которая выйдет на него. И еще изобрести способ извлечения из реки льда.

И изобрели — на лед выезжали тракторы с баровой пилой, лед резали на ровные кубы и затем извлекали. Ледяное крошево доставали вручную. Люди работали по колено в ледяной воде… И таким образом за время строительства первого перекрытия с реки вывезли около 2 тысяч вагонов со льдом.

А спустя два года, в 1959 году провели второе, фронтальное перекрытие Ангары. Это было незабываемое зрелище. Длилось оно 19 часов. Те, кто не работал на строительстве перекрытия, не уходили спать. Они смотрели, как на мост заезжают грузовики и в зеленую воду Ангары с моста скидывают тяжелые диабазовые глыбы.

Когда камни сбрасывали в воду, машина под тяжестью глыб наклонялась, буквально поднимаясь на дыбы. Передние колеса зависали в воздухе и автомобили еле удерживались на задних.

В час на мост заезжало по 190 машин. И почти на каждой глыбе белыми буквами было написано: «Мы покорим тебя, Ангара». Но могучая река, словно насмехаясь над людьми, порой подхватывала огромные глыбы, как легкие камушки, и уносила прочь.

Когда к утру на поверхности реки наконец-то увидели камни, рабочие начали кричать от радости и аплодировать. Они покорили реку.

А вот бывший посол в США в СССР Аревелл Гарриман немного опоздал на строительство перекрытия. Его встретил начальник Братскгэсстроя, «отец» Братской ГЭС Иван Наймушин, но на вопрос о возможности посмотреть на перекрытие Ангары только развел руками. Тогда раздосадованный экс-посол на чистом русском языке выразил всю степень негодования.

В стихах и в песнях

С сентября 1963-го станция стала равной пяти Днепрогэсам. А 8 сентября 1967 года Государственная комиссия приняла Братский гидроузел в постоянную эксплуатацию с оценкой «отлично». 23 сентября того же года Братской ГЭС было присвоено имя 50-летия Великого Октября и до 1971 года Братская ГЭС была самой мощной в мире.

То, что совершили советские инженеры и строители передал в балладе «Братская ГЭС» поэт Евгений Евтушенко.

Ей посвятили песенный цикл «Таежные звезды» композитор Александра Пахмутова, поэты Николай Добронравов и Сергей Гребенников. Самая популярная песня из цикла — «Главное ребята, сердцем не стареть».

Сейчас на Братской ГЭС работают восемнадцать гидротурбин. Гидроэлектростанция на Ангаре вырабатывает 22 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. В стране по общей установленной мощности Братская ГЭС уступает только Красноярской и Саяно-Шушенской.

Энергия ГЭС используют на производстве цветных металлов, деревообработке, промышленности строительных материалов, добыче и обогащении железной руды.

Города под водой

Напорные сооружения ГЭС создали Братское водохранилище. Его протяженность — 750 километров при ширине 20 километров. Водохранилище используется для судоходства, сплава леса, водоснабжения. В нем водится более 35 видов рыбы.

Но в зоне затопления Братского моря оказалось 130 тысяч гектаров сельхозугодий. Из зоны водохранилища пришлось переносить 57 промышленных предприятий и 238 населенных пунктов, среди которых старый Братск, Заярск, Усть-Уда, Тельма, Балаганск и многие другие.

О трагедии жителей, вынужденных расстаться с родным домом и малой родиной, написал Валентин Распутин в повести «Прощание с Матерой».

В зоне затопления также оказалось около 40 миллионов кубометров леса. Часть деревьев срубили, связали в плоты и оставили на берегах. Когда вода поднялась, они всплыли и буксирные катера доставили их на лесопромышленные предприятия.