Древнейшее Египетское государство

«В долине Нила великой африканской реки, именно здесь в этой таинственной стране фараонов сформировалась цивилизация. Здесь все приняло самобытный, обособленный характер: и религия, и культура, и государство. Уже древним грекам Египет казался страной чудес. Даже могучий Рим, вступив в тесные отношения с Египтом, не смог сорвать с него мистического покрывала таинственности».

Название «Египет» греческого происхождения. Оно восходит к египетскому названию Хикупта (Ка-дом-Пта). Так называлось главное святилище в Мемфисе. Египтяне были первыми, кто установил продолжительность года, разделив его на двенадцать месяцев по тридцать дней с прибавлением в конце года еще пяти дней сверх того. Это открытие они сделали на основе наблюдений за небесными светилами. Египетский год начинался 19 июля с восходом Сириуса, когда разливался Нил, и продолжался до следующего разлива. Год делился на три времени – разлив, посев, жатва. Египтяне также первыми стали воздвигать богам алтари, статуи и храмы и высекать изображения на камне.

Современная наука считает Древний Египет одним из древнейших государств. Сами древние египтяне свою страну называли Кеми. Ее считали «житницей мира». Ежегодно разливавшийся Нил намывал глубокий слой черного плодородного ила. Отсюда еще одно название Древнего Египта – Кемет, т.е. черный.

Египетское государство сложилось к концу IV тыс. до н. э. в Северо-Восточной Африке. Его расположение в долине по нижнему течению реки Нил обусловило интенсивное развитие поливного земледелия, что способствовало социальному расслоению и выделению управленческой верхушки во главе со жрецами уже в первой половине IV тыс. до н. э.

Египет стоял у истоков европейской цивилизации. Письменные знаки египтян легли в основу финикийского алфавита, из которого возникли азбука греков и римлян. Египетские ученые разработали начала многих наук: астрономии, медицины, геометрии, механики и архитектуры. Люди Кеми превзошли другие народы в ремесле, технике, сельском хозяйстве.

Древний Египет – одно из наиболее ранних государств, в которых достаточно полно представлены черты такого крупного и яркого истории явления, как восточная деспотия.

Среди ее наиболее характерных черт и особенностей рабовладельческого строя Древнего Египта учеными выделяются следующие: наличие значительных остатков первобытно-общинного строя; существование примитивных форм патриархального рабства и ведения хозяйства, при которых рабу разрешается иметь свое имущество и даже семью; сохранение в течение длительного времени, наряду с частной собственностью на рабов, коллективного рабовладения (рабы, принадлежащие отдельным храмам, государству); существование сельскохозяйственных общин, обусловленное суровыми климатическими условиями Востока и как следствие этого необходимостью применения коллективного труда на строительстве ирригационных сооружений, при эксплуатации оросительных систем, развитии животноводства, возделывании сельскохозяйственных культур, обработки земли; сельская община осуществляла куплю-продажу земельных участков.

Некоторые из ученых считают, что народ этой страны, вероятно, мог сделать еще больше, если бы его инициативу, предприимчивость не ограничивали деспотизм и каноны жреческой идеологии. Личность была подавлена властью и произволом бюрократии. Всеобщее повиновение фараону, властям лишь изредка прерывалось возмущением народных масс.

Древний Египет по своему политическому устройству представлял собой самое централизованное, бюрократическое государство Древнего востока. Только ему присущи были четкие функциональные обязанности чиновников различных рангов. Причины стабильности этого государства на протяжении тысячелетий все еще представляются загадочными.

Политическая история Древнего Египта по своей хронологии не имеет аналогов. Во второй половине 4 тысячелетия складываются первые государственные образования – номы, возникшие вследствие объединения вокруг храмов сельских общин для совместного ведения ирригационных работ. Территориальное расположение древних номов, вытянутых вдоль единой водной магистрали, очень рано приводит к их объединению под властью сильнейшего нома, к появлению в Верхнем (Южном) Египте единых царей с признаками деспотической власти над остальными номами.

Уже на рубеже IV-III тысячелетий до нашей эры в Египте существовало около 40 отдельных областей — «номов», т.е. самостоятельных, малосвязанных друг с другом общин, из которых каждая занимала территорию, достаточную для того, чтобы вести самостоятельное ирригационное хозяйство. Каждый из номов имел свое божество, свой храм, своих рабов. Последние содержались при храмах в работных домах и историко-правовые источники часто называют их «рабами храма». Благодаря торговле и морскому грабежу, в северных номах сравнительно быстро возникли торговые центры, такие как Бусирас, Буто, Метелис и др. Со временем северные номы объединились и образовали Нижний Египет. Позже объединились и южные номы в Верхний Египет.

К концу IV тыс. до н. э. цари Верхнего Египта завоевали и объединили под своей властью весь Египет.

В Египте раньше, чем в других странах сложилось классовое рабовладельческое общество и впервые в мире возникло государство. Когда возникли в Египте первые государственные образования достоверно не известно, но уже к III тысячелетию до н. э. государство в Египте существовало. История древнеегипетского государства делится на несколько периодов: Раннее, Древнее, Среднее, Новое и Позднее царства.

Особенности ирригационного земледелия в Древнем Египте

Уровень развития земледелия с древнейших времен играл важнейшую роль в экономике стран. С помощью этой отрасли сельского хозяйства население снабжалось и снабжается продуктами питания и сырьем для различных сегментов промышленности. Что, в свою очередь, оказывает влияние на уровень развития государств, политическую обстановку и благосостояние граждан. Для сохранения плодородия земель и получения стабильного урожая применяются различные мелиоративные меры, в том числе ирригация, зародившаяся в Древнем Египте.

Понятие ирригационного земледелия

Под ирригационной системой земледелия понимается специфическая технология подачи воды на территории, занятые разными сельскохозяйственными культурами, для удержания влаги около корней, и, как следствие, для повышения плодородия почв с целью увеличения созревания сельхозкультуры.

Такой способ орошения является самым интенсивным. Поливное земледелие находит применение в засушливых местах планеты и в случае потребности снабжения влагой культивируемых растений. При взращивании культур (овощи, рис, хлопковые, бобовые и так далее) возводят оросительные системы (каналы, гидротехнические сооружения).

Такое ведение хозяйства обеспечивает сбор нескольких урожаев ежегодно, поскольку делает рост культур наиболее быстрым и интенсивным. Это, в свою очередь, делает возможным использовать земельные ресурсы наиболее целесообразным и эффективным образом.

Возникновение системы орошения

Одни из древнейших ирригационных систем земледелия возникли в дельте реки Нил еще до нашей эры. Древние египтяне приметили, что при разливе Нила на засеянные участки заносятся вода и ил, способствующий стимуляции роста растений и высокой урожайности.

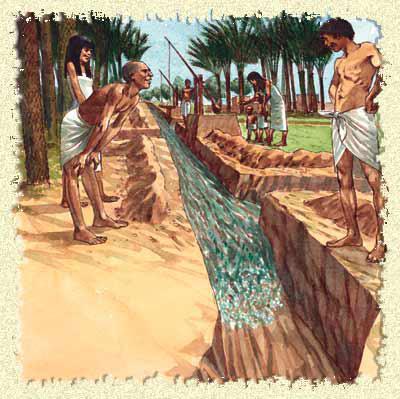

В те времена люди начали рыть специальные каналы и дренажные желоба к земельным участкам. Вследствие этого вода не заливала всю территорию, а текла именно в необходимые места. Кроме того, египтяне начали вкапывать особые емкости для накопления воды, которую можно было использовать спустя некоторое время. Это было очень актуально, так как осадки подолгу могли не выпадать, а Нил являлся единственным ресурсом влаги.

Развитие ирригационного земледелия в Древнем Египте

Жизнь и экономика древних египтян напрямую зависела от развития сельского хозяйства. Поэтому ирригационное земледелие в Древнем Египте было развито на высоком уровне. Это было актуально даже во времена кризиса. Наиболее развитым поливное земледелие было у Дельты Нила. Почва здесь являлась самой плодородной.

Интеграция земель благоприятствовала возведению и использованию ирригационной сети. Практически все фараоны делали акцент на этом вопросе. Но самые впечатляющие работы по развитию ирригационного земледелия были произведены в Дельте Нила.

Бассейновый тип агрокультуры

Особенности ирригационного земледелия Древнего Египта заключались в том, что это была система бассейнового типа. По каналам, окружавшим участки возделанной почвы, непрерывно текла вода. При необходимости ее пропускали непосредственно к выращиваемым растениям. Во время открытия путей, вода заливала весь надел, который становился похож на бассейн. Когда поле обильно увлажнялось, влагу отводили через специальный сточный канал.

Возвести подобную систему орошения позволил ландшафт. В период паводка ил оседал наиболее мощным пластом на прибрежных возвышенностях Нила, но не в низине. Вследствие этого она становилась ниже в некоторых местах. Такое обстоятельство сподвигло местных жителей возвести водосборы и водные преграды на низменных участках, организовав водохранилища разной величины.

Перед паводком рабочие прорывали на возвышенных побережьях реки небольшие каналы, по которым вода стекала в бассейны. Затем ее пускали на поля. Дождавшись оседания осадка, воду уводили назад в Нил. Благодаря речному илу поля были насыщены влагой пару месяцев. Это обеспечивало самые быстрые в мире всходы культур.

Таким образом, в Древнем Египте в дельте Нила функционировала эффективная бассейновая система ирригационного земледелия, предназначенная для наиболее долгой задержки воды на посевных участках и повышения урожайности растений. Возводить и пользоваться такой оросительной системой было возможно лишь совместными усилиями всего народа. Это оказало большое влияние на социальное устройство и политическую систему.

Роль в экономике государства

Основой экономики Древнего Египта были земледелие и ремесла. Река Нил с ее плодородным илом была фундаментом хозяйственной жизни страны. Почва позволяла собирать обильный урожай несколько раз в год. Система ирригационного земледелия гарантировала высокий валовой сбор зерновых культур в государстве. Как подсчитали ученые, одна семья земледельцев была в состоянии прокормить еще 3 семьи вследствие плодородности почв.

Древнейшие изобретения

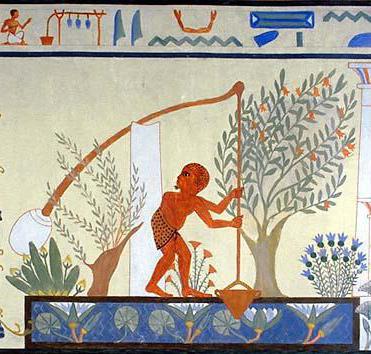

Правители государства держали под строгим контролем выполнение мелиоративных мероприятий, вследствие чего система ирригационного земледелия достигла в Египте высочайшего уровня. Долина Нила были покрыты каналами, плотинами и дамбами. Египтяне освоили даже те участки, которых не достигала вода при подъеме уровня реки. Что это дало? Были придуманы нехитрые устройства, с помощью которых вода поднималась выше уровня реки.

Первые инженеры-строители появились в этих краях, поскольку для возведения систем орошения нужны были технические и математические знания. Без них невозможно было рассчитать нужную высоту, при которой поднявшаяся до определенного уровня вода оставшееся расстояние текла самопроизвольно. Ценные сведения фиксировались на папирусе и находились в ведении жрецов.

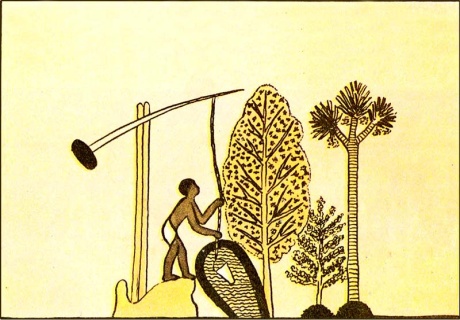

Первоначально земледельцы поднимали воду в ведрах, сделанных из кожи. Такой способ полива был довольно тяжелым. Первым приспособлением, которое намного облегчало подъем воды, стал шадуф. Его изобрели в 3 тысячелетии до нашей эры. Устройство представляло собой рычаг, на одном конце которого вешали ведро, а на другом- противовес. Многие страны позаимствовали это полезную конструкцию, которой пользуются и в наши дни.

Также в четвертом тысячелетии до нашей эры египтяне изобрели ниломер, позволяющий прогнозировать время разлива Нила и размер паводка.

Ещё одно очень эффективное изобретение древних египтян – водоподъемное деревянное колесо с помещенными внутрь кувшинами. Подобное устройство в Египте можно увидеть и поныне.

Ирригационная система Египта.

Сочетание благоприятных географических особенностей способствовало успеху древнеегипетской культуры. Главную роль в хозяйственной жизни страны играл Нил. После его разливов на полях оставался ил, который, смешиваясь с почвой, давал прекрасный урожай. Древние египтяне, таким образом, могли произвести изобилие пищи, что позволяло населению уделять больше времени для культурной, технологической и художественной деятельности. Основу экономики Древнего Египта составляли земледелие и ремесла.

Египтяне научились строить вдоль берегов реки плотины, в которых делали специальные отверстия с отводами воды на поля. Большой прогресс в развитии ирригационной системы и оросительных работ произошел в эпоху Среднего царства. Площадь орошаемых земель заметно увеличилась, что сразу же повлияло на количество собираемого урожая. Наивысшего подъема земледелие достигло в период Нового царства. На развитие земледельческого хозяйства указывает и наличие различных видов хлебных злаков. Так, в надписях этого времени упоминаются особые виды верхнеегипетского и нижнеегипетского ячменя. Наряду с зерновым хозяйством получало всё большее развитие огородничество и плодоводство. Распространяются виноградарство и льноводство. Некоторое значение имело и оливководство, которое давало возможность изготовлять растительное масло из плодов местного оливкового дерева.

Внешнеполитические достижения фараонов времени Древнего царства основывались на хозяйственных успехах управляемой страны. Основой древнеегипетской экономики оставались высокопродуктивное поливное земледелие и разнообразные ремесла; труд мастеров-ремесленников давал поистине замечательные результаты.

Предки современных египтян выращивали финиковые пальмы, ячмень, пшеницу, виноград и лен, из которого они ткали полотно. Ткани тогда были очень дорогие. Бедняки носили лишь набедренную повязку или короткую рубаху без пояса; только самые знатные люди имели длинные платья, подпоясанные украшенные вышивкой. В связи с развитием монументальной архитектуры, символизирующей величине фараоновского Египта, большое значение приобрели добыча и обработка разных пород камня. Из камня делали самые разнообразные предметы, в частности сосуды. На каменных стенах гробниц камнетесы искусно выбивали рельефные изображения и иероглифические надписи. Для добычи и обработки камня пользовались различными орудиями, в частности заостренными каменными молотами и тяжелыми кувалдами.

Древние египтяне построили оригинальную ирригационную систему, не похожую на месопотамскую. Если в долине рек-близнецов система каналов и дамб должна прежде дренажное назначения, то в долине Нила проста и надежна бассейновая система ирригации, призвана как можно дольше, в течение всего посевного периода, задержать воду на полях. Систему искусственного орошения земли можно было только всем миром, согласованными усилиями всех номов, что очень повлияло на политическую организацию древнеегипетского общества. Строить именно Бассейновый систему ирригации египтян побудил рельеф Нильской долины. Дело в том, что на высоких берегах Нила ил во время паводка откладывался более толстым слоем, чем в долине, поэтому египтяне разделили ее продольными и поперечными плотинами, и дамбами на большие и меньшие бассейны, через что она внешне стала похожа на гигантскую шахматную доску.

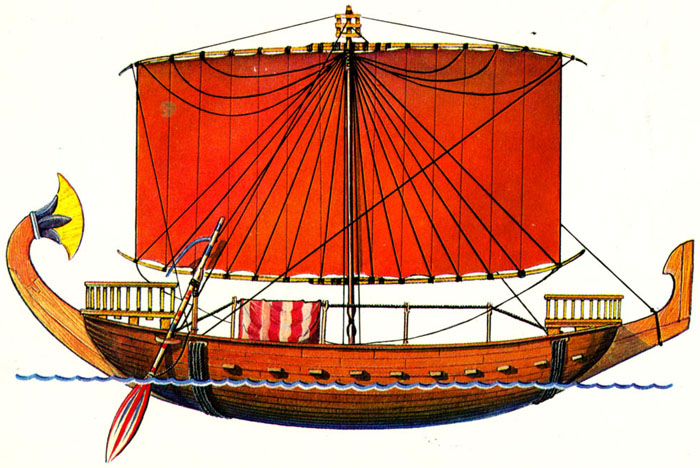

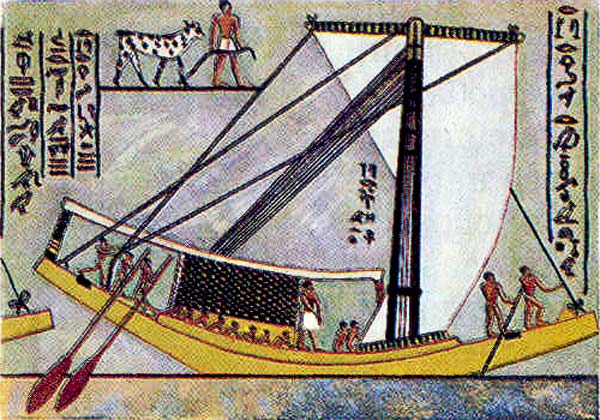

Рис. 6. Корабли Древнего Египта

Накануне разлива Нила, или когда вода уже начинала прибывать, крестьяне прорывали сквозь высокие нильские берега (их они еще и искусственно наращивали) короткие каналы, по которым пускали воду в бассейны, откуда ее потом распределяли на поля с помощью небольших земляных валов. Когда ил оседал, паводковую воду отводили назад, в реку. Вода заодно промывала грунт, оберегая его от засолки Нильский ил, который оставался на полях, сохранял влагу в течение двух месяцев, однако этого времени вполне хватало для предсказания образования и созревания зерновых культур (нильский ил был настоящим питательным бульоном для растений, он давал быстрые всходы).

Рис. 7. Древнеегипетский корабль

В IV тыс. до н е египтяне изобрели ниломир. Он помогал земледельцам прогнозировать не только время разлива Нила, но и размер паводка. Существовало три типа ниломиру: прибрежные скалы, на которых обозначали уровень паводковой воды, каменные ступеньки к реке, которые использовались с этой целью, и Шахта с колонной посередине. Третий тип Ниломиру был совершенным. Шахта, в которую вели ступеньки, была соединена с Нилом специальным каналом и действовала по физическим законам сообщающихся сосудов: уровень воды в ней (его регулярно обозначали на колонне или стене шахты) был такой же, как и в Ниле.

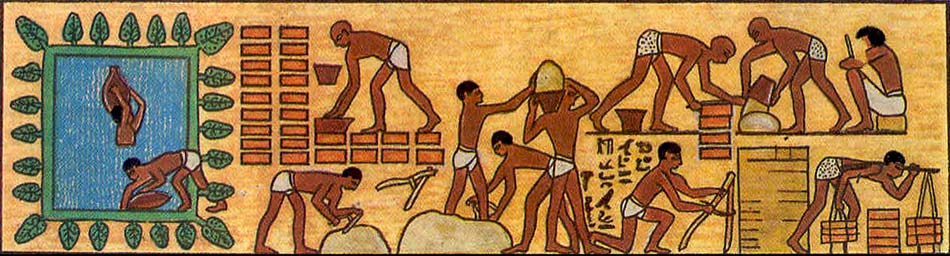

Государственным характером хозяйства определялось и положение крестьянина. Он жил своим домом со своей семьей и вел свое хозяйство, но даже быков для обработки земли он получал от государства на время. От государства он получал и зерно для посева. Зато и урожай фактически находился в распоряжении государства: крестьянину оставляли столько, сколько было необходимо для жизни его семьи, а остальное шло на государственные склады. В Египте регулярно проводились переписи населения и хозяйства — в основном для раскладки трудовой повинности. Каждый крестьянин должен был определенную часть года отработать на государственных работах — на полях фараона и храмов, на строительстве оросительных систем, пирамид и храмов.

Древние египтяне занимались торговлей с соседними странами, откуда привозили минералы, соль, растения, дерево, кожи, птиц, в частности голубей. Постепенно египетская торговля стала проникать и в более далёкие страны. За последнее время раскопки в Палестине и в Сирии дают возможность утверждать, что некоторые города в этих странах превратились в передовые пункты египетской торговли и вообще экономического и культурного влияния. Таков был древний Гезер, расположенный к северо-западу от Иерусалима. В развалинах Гезера сохранились египетские статуи из песчаника и гранита, а также различные изделия из слоновой кости и других материалов, очевидно, привезённые в Палестину из Египта. Весь этот археологический слой Гезера может быть отнесён к началу второго тысячелетия до н. э., т. е. ко времени царствования фараонов XII династии. Возможно, что жители Гезера вели торговлю с Египтом, что в этом палестинском городе жили египтяне и что здесь были построены здания в египетском стиле, может быть египетский храм.

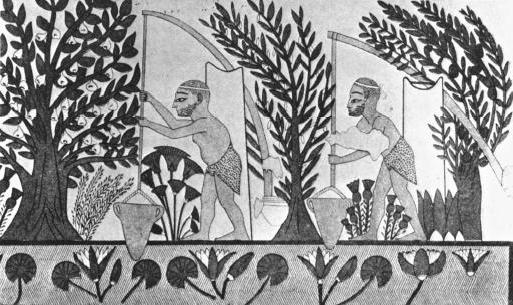

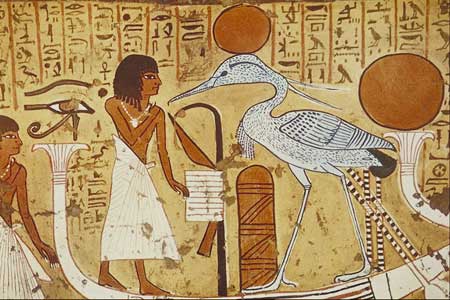

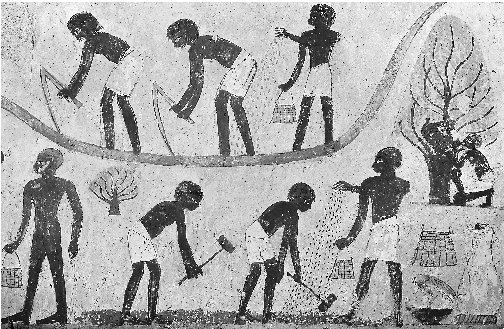

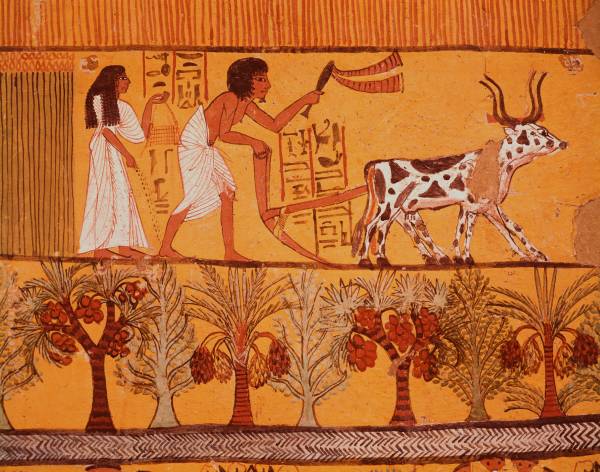

Рис. 10. Наскальная живопись. Разные виды земледелия

На это указывают сохранившиеся здесь камни от построек с остатками иероглифической надписи. Таков был, например, в Сирии город Библ, в развалинах которого были обнаружены многочисленные египетские изделия, относящиеся, судя по надписям, ко времени Среднего Царства. Здесь найден роскошный обсидиановый сосуд с золотой надписью, содержащий имя фараона Аменемхета III, и драгоценные сосуды с именами Аменемхета IV. Египетские предметы, как, например, сфинкс с именем дочери царя Аменемхета II, были найдены и в другом сирийском городе, в Катне. Наконец, египетские памятники времени Среднего Царства, в частности статуэтки царевны Хнумит, обломки сфинксов с именами Аменемхета III и скульптурная группа с именем «начальника города, везира, судьи Сенусерта-анх», были найдены во время раскопок в Рас-Шамра. В Северной Сирии, в развалинах столицы царства Угарит, что указывает на проникновение египетской торговли вплоть до областей Северной Сирии.

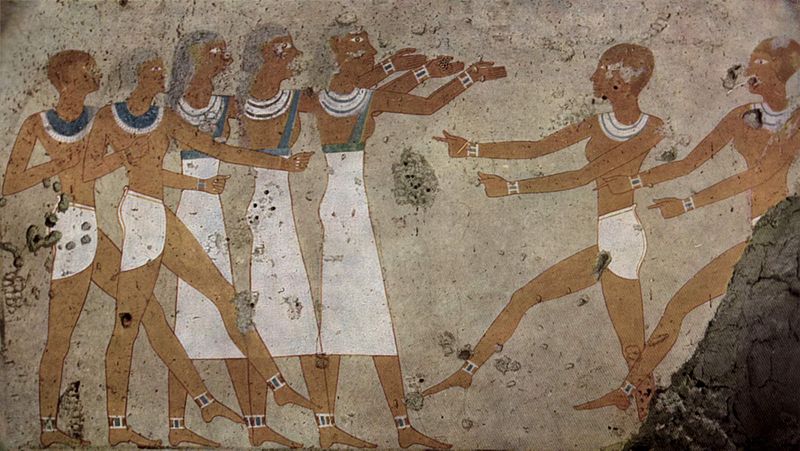

Судя по найденным вещам, египтяне вывозили в район Эгейского моря золото, каменные сосуды, слоновую кость, произведения художественного ремесла, в частности изделия из фаянса. Эгейские предметы были обнаружены также в Египте вплоть до самой Нубии. На стенах египетских гробниц этого времени довольно часто изображались эгейские торговцы и данники, несущие на плечах разнообразные товары эгейского происхождения. Эгейское искусство в эту эпоху оказывает некоторое влияние на развитие египетского искусства. Всё это указывает на укрепление торговых и культурных связей между Египтом и странами Эгейского моря.

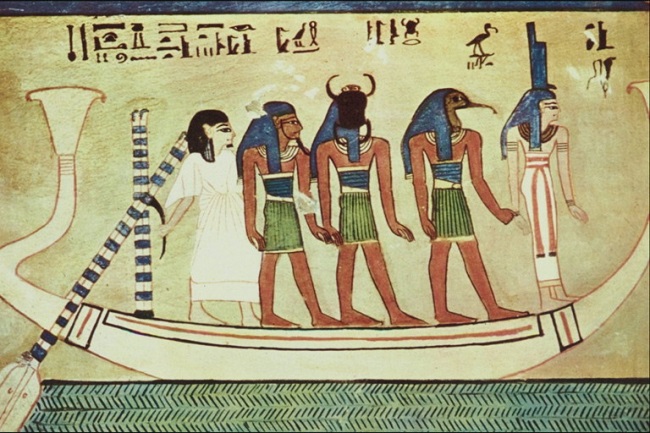

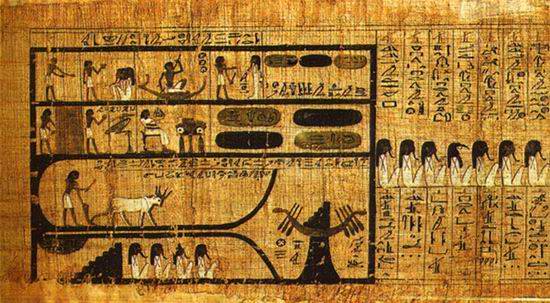

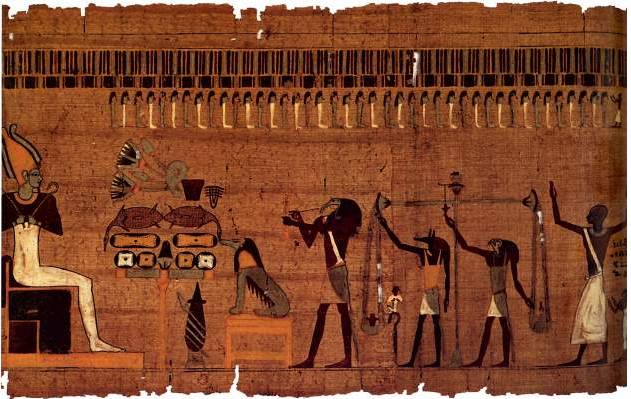

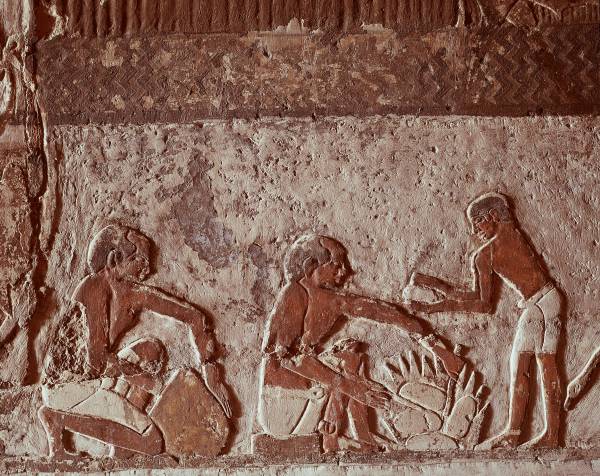

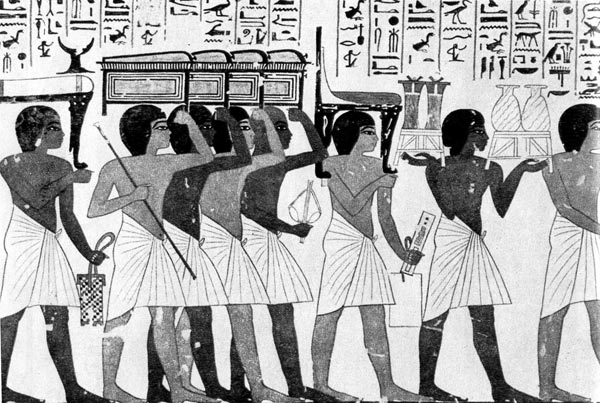

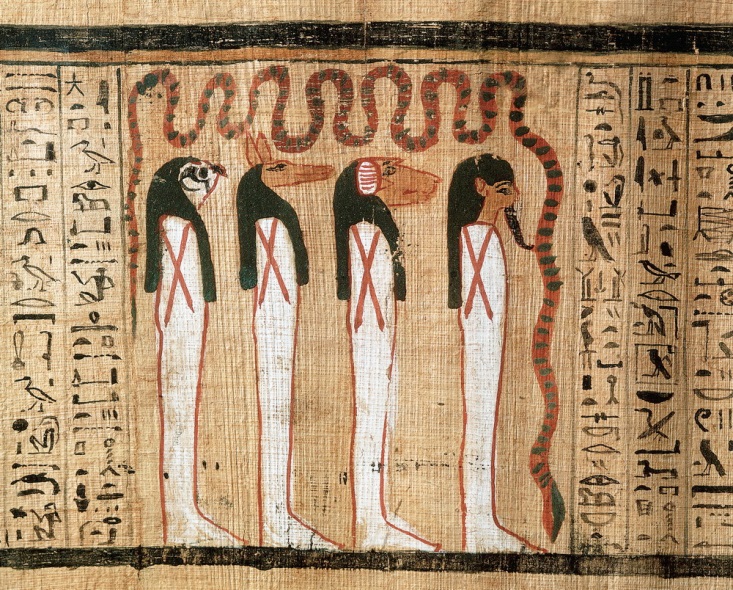

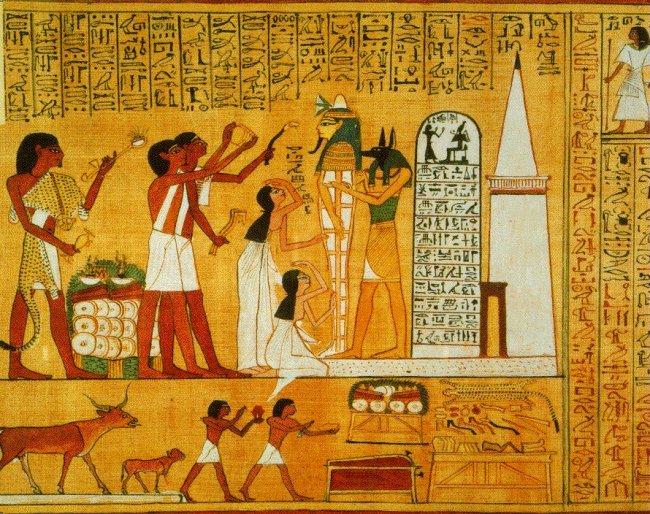

Рис. 12. Преподнесения фараону. Наскальная живопись.

Рис. 13. Отрывок из древнего сказания. Наскальная живопись

У египтян было много разных животных, часть их которых они приручили первыми, например: гуся, утку, антилопу, а также сокола. Верблюдов в древности не было; в то время они водились только в Аравии. Лошадь попала в Египет поздно. Лошадей запрягали тогда в легкие колесницы; ни ездить верхом, ни пахать на них землю египтяне не умели. Развитие земледелия, ранее создание государства, а также войска, чиновничества, городов послужило быстрому выделению из сельского хозяйства ремесла как самостоятельной отрасли. Уделяли внимание египтяне также садоводству и виноградарству, прежде выращиванию финиковой пальмы, хотя ее хозяйственная роль.

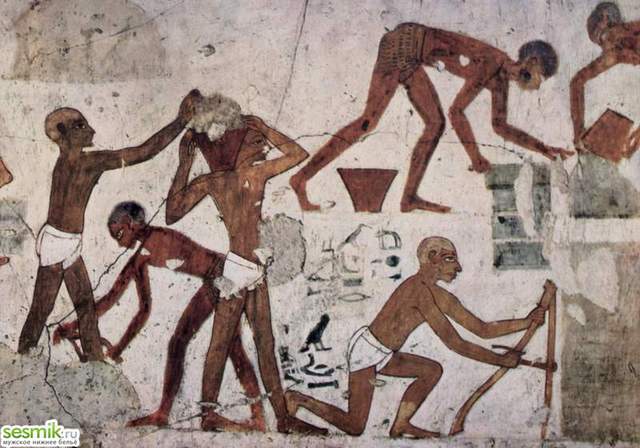

Рис. 14. Обработка земли. Наскальная живопись

Рис. 15. Отправка корабля. Наскальная живопись

Залежи медной руды еще в раннюю эпоху привлекли внимание египтян к Синайскому полуострову, и добыча меди в большом количестве на синайских рудниках стала процветающей отраслью древнеегипетского хозяйства. Добывали на Синае и бирюзу. Золото и в меньшем количестве серебро египтяне получали из юго-восточной пустыни и Нубии. Своего железа Египет не знал, и оно почти не применялось в производстве и обиходе. В Египте было обнаружено несколько кусков метеоритного железа, некоторые изделия из этого металла были привезены сюда из других стран. В гробнице Тутанхамона найден изящный железный кинжал с золотой рукояткой. Грузы разнообразных иноземных товаров доставлялись в Египет из Западной Азии, с Кипра, Крита, из верховьев Нила и с восточного побережья Африки. Специальные экспедиции отправляли по Красному морю к берегам современного Сомали для покупки предметов роскоши и благовоний (ладана, мирры), необходимых для богослужений.

В Египте рано стала развиваться металлургия. Выплавлялись медь и свинец. Свинец добывался около Ассуана и на берегу Красного моря, медь — на Синайском полуострове и в Восточной пустыне, золото — в Нубии и Восточной пустыне. Появление металлургического производства дало толчок для производства сначала медных, позже бронзовых и железных изделий, предназначенных для сельского хозяйства, строительства, для домашнего быта. Из драгоценных металлов производились великолепные ювелирные изделия, являющиеся и сегодня сокровищами крупнейших музеев мира.

Ювелирное производство достигло высокого уровня. Наиболее быстро стали развиваться ремесла. Появились новые способы обработки золота: плетение золотых нитей, изготовление золотых цепочек, ковка. Древнеегипетские ювелирные и культовые изделия из драгоценных металлов украшают крупнейшие музеи мира. В Египте впервые была разработана технология изготовления материала для письма — папируса. Для этих целей с начала III тысячелетия до нашей эры использовалось травянистое растение папирус, стебли которого разрезались на полоски и накладывались друг на друга. Перекрещенные слои сдавливались под прессом, а затем высушивались. Как писчий материал папирус использовался на Ближнем Востоке и в Европе даже в Средние века.

Развитое скотоводство обеспечивало сырьем кожевенное производство. Кожа широко применялась в быту (обувь, упряжь, тара для вина, воды, сыпучих материалов). В военном снаряжении (панцири, колчаны, шлемы), как писчий материал, напоминавший пергамент.

Рис. 17. Изображены различные виды земледелия Древнего Египта. Наскальные изображения

На шахтах и рудниках работали в основном пленные иноземцы. На этих и других общественных работах, требовавших приложения больших физических сил, нередко использовались подразделения египетских войск. Существовало и рабство, но о положении и правах рабов сохранилось мало сведений.

Основным богатством египтян считались скот и домашняя птица, однако культура их животноводства и птицеводства была крайне примитивной. Об этом свидетельствует тот факт, что на протяжении длительного времени египтяне на мясо пытались приручить антилоп, газелей, гиен, журавлей, пеликанов, лебедей и т.д. С домашней птицы им больше понравились гуси и утки, хотя держали они и кур, которых называли («птицами, которые рожают каждый день»). Знали египтяне и пчеловодство, причем, скорее всего, именно они и изобрели. Вспомогательную роль в их хозяйстве играли издавна охота и рыболовство Характерно, что в эпоху Древнего Царства египтяне использовали в охоте собак.

Сельскохозяйственное производство развивалось в Древнем Египте на протяжении всей его истории исключительно экстенсивным путем (валовой сельскохозяйственный продукт рос благодаря расширению посевных площадей, а не повышения урожайности) и полностью зависело от состояния ирригационного строительства в стране.[82]

Дата добавления: 2015-03-23 ; просмотров: 13299 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ