Что такое кабельные линии электропередач и как их прокладывают

Кабельные линии нужны для передачи электроэнергии по силовым кабелям. Нельзя изготовить кабель длиной от Москвы до Владивостока, поэтому в конструкции линии обязательно применяются соединительные муфты. Для подключения кабеля к «источнику» или «потребителю» необходимы концевые муфты.

Кабели прокладывают в траншеях, каналах, туннелях, блоках, на эстакадах. Внутри помещений кабели прокладывают на специальных стальных конструкциях, в лотках или коробах.

Воздушные кабельные линии прокладывают на открытом воздухе и закрепляют на специальных опорах или кронштейнах с помощью изоляторов и арматуры.

Прокладка кабелей в земляных траншеях

В городах кабельные линии удобнее вести под землей, кроме трех случаев:

При прокладке в одной траншее шести кабелей и более вводится очень большой снижающий коэффициент на допустимую токовую нагрузку. Поэтому при большом числе кабелей предусматриваются две рядом расположенные траншеи.

Параметры земляной траншеи для укладки кабелей : глубина траншеи >800 мм; глубина заложения кабеля >700 мм; расстояние между кабелями напряжением до 10 кВ >100 мм. Ширина траншеи зависит от числа кабелей.

На дне траншеи создают мягкую подушку толщиной 100 мм из просеянной земли. Кабели укладывают на подушку в один ряд и сверху засыпают слоем мягкого грунта толщиной не менее 100 мм. Поверх этой подсыпки кабельную линию напряжением выше 1 кВ покрывают бетонными плитами или кирпичом по всей длине, а линии напряжением до 1 кВ — только в местах вероятных разрытий.

Кабельную линию прокладывают по трассе с учетом наименьшего расхода кабеля, но с запасом по длине.

Открытая прокладка кабелей в коллекторах и каналах

В коллекторах силовые и контрольные кабели прокладываются совместно с кабелями связи, водо- и теплопроводом.

В туннелях размещаются только силовые и контрольные кабели.

Каналы вмещают кабельные линии на территории подстанций и внутри производственных помещений.

Кабельные блоки делаются из труб или бетонных блоков с заготовленными в них трубообразными каналами и колодцами.

При открытой прокладке в этих сооружениях кабели жестко закрепляют по концам, в местах изгибов и у соединительных муфт. Обычно через 80—100 см устанавливаются поддерживающие конструкции.

Места переходов кабелей из траншей в здания, туннели, через перекрытия и дороги организуются с помощью труб или проемов. Это защищает кабель от вибраций и обеспечивает возможность ремонта без вскрытия полотна дорог.

Для герметизации этих кабельных проходов используется специальное термоусадочное изделие — Raychman® УКПт из модифицированного полиолефина со слоем клея EVA.

Воздушные кабельные линии

Для передачи электроэнергии на большие расстояния по воздушной линии используются провода, защитные тросы, опоры, изоляторы и линейная арматура.

Провода крепятся к опорам с помощью изоляторов из фарфора или закаленного стекла. Их прочно навертывают на крюки или штыри с помощью специальных полиэтиленовых колпачков или пакли.

Линейная арматура применяется для крепления проводов к изоляторам и изоляторов к опорам.

Термоусаживаемые муфты

Все кабели выпускают отрезками ограниченной длины в зависимости от напряжения, сечения и типа изоляции. Соединительные термоусаживаемые муфты соединяют токоведущие жилы и герметизируют соединения двух отрезков кабелей при прокладке кабельных линий.

Для п рисоединения кабелей к распределительным устройствам используются концевые термоусаживаемые муфты.

Позже мы рассмотрим отдельно вопросы соединения и оконцевания кабелей. Подписывайтесь!

Воздушные и кабельные линии электропередачи

1. Воздушная линия электропередачи

Воздушная линия электропередачи (ВЛ) – устройство, предназначенное для передачи или распределения электрической энергии по проводам с защитной изолирующей оболочкой (ВЛЗ) или неизолированным проводам (ВЛ), находящимся на открытом воздухе и прикрепленным с помощью траверс (кронштейнов), изоляторов и линейной арматуры к опорам или другим инженерным сооружениям (мостам, путепроводам). Главными элементами ВЛ являются:

За начало и за конец воздушной линии принимают линейные порталы распределительных устройств. По конструктивному устройству ВЛ делятся на одноцепные и многоцепные, как правило 2-цепные.

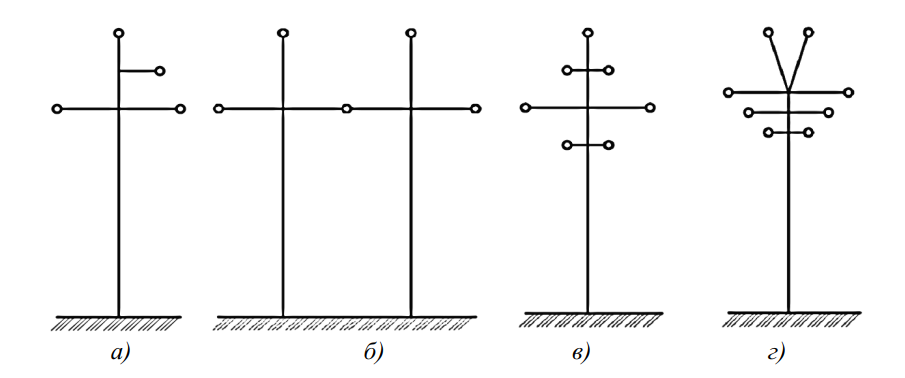

Обычно ВЛ состоит из трех фаз, поэтому опоры одноцепных ВЛ напряжением выше 1 кВ рассчитаны на подвеску трёх фазных проводов (одной цепи) (рис. 1), на опорах двухцепных ВЛ подвешивают шесть проводов (две параллельно идущие цепи). При необходимости над фазными проводами подвешивается один или два грозозащитных троса. На опорах ВЛ распределительной сети напряжением до 1 кВ подвешивается от 5 до 12 проводов для электроснабжения различных потребителей по одной ВЛ (наружное и внутреннее освещение, электросиловое хозяйство, бытовые нагрузки). ВЛ напряжением до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью помимо фазных снабжена нулевым проводом.

Рис. 1. Фрагменты ВЛ 220 кВ: а – одноцепной; б – двухцепной

Провода воздушных линий электропередачи в основном изготавливаются из алюминия и его сплавов, в некоторых случаях из меди и ее сплавов, выполняются из холоднотянутой проволоки, обладающей достаточной механической прочностью. Однако наибольшее распространение получили многопроволочные провода из двух металлов с хорошими механическими характеристиками и относительно невысокой стоимостью. К проводам такого типа относятся сталеалюминиевые провода с отношением площадей поперечного сечения алюминиевой и стальной части от 4,0 до 8,0. Примеры расположения фазных проводов и грозозащитных тросов показаны на рис. 2, а конструктивные параметры ВЛ стандартного ряда напряжений приведены в табл. 1.

Рис. 2. Примеры расположения фазных проводов и грозозащитных тросов на опорах: а – треугольное; б – горизонтальное; в – шестиугольное «бочкой»; г – обратной «елкой»

Таблица 1. Конструктивные параметры воздушных линий

напряжение ВЛ, кВ

фазными проводами, м

линии, м

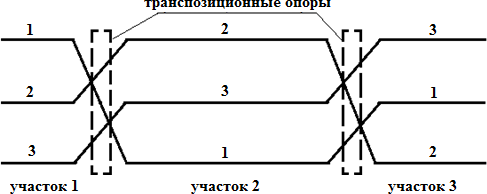

Для всех приведенных вариантов расположения фазных проводов на опорах характерно несимметричное расположение проводов по отношению друг к другу. Соответственно это ведет к неодинаковому реактивному сопротивлению и проводимости разных фаз, обусловленных взаимной индуктивностью между проводами линии и как следствие к несимметрии фазных напряжений и падению напряжения.

Для того чтобы сделать емкость и индуктивность всех трех фаз цепи одинаковыми, на линии электропередачи применяют транспозицию проводов, т.е. взаимно меняют их расположение друг относительно друга, при этом каждый провод фазы проходит одну треть пути (рис. 3). Одно такое тройное перемещение называется циклом транспозиции.

Рис. 3. Схема полного цикла транспозиции участков воздушной линии электропередачи: 1, 2, 3 – фазные провода

Транспозицию фазных проводов воздушной линии электропередачи с неизолированными проводами применяют на напряжение 110 кВ и выше и при протяженности линии 100 км и больше. Один из вариантов монтажа проводов на транспозиционной опоре показан на рис. 4. Следует отметить, что транспозицию токопроводящих жил иногда применяют и в КЛ, кроме того современные технологии проектирования и сооружения ВЛ позволяют технически реализовать управление параметрами линии (управляемые самокомпенсирующиеся линии и компактные воздушные линии сверхвысокого напряжения).

Рис. 4. Транспозиционная опора

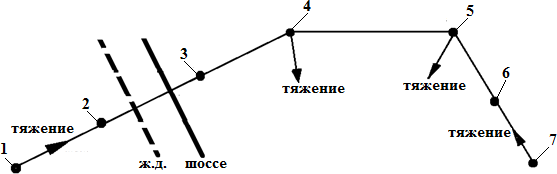

Провода и защитные тросы ВЛ в определенных местах должны быть жестко закреплены на натяжных изоляторах анкерных опор (концевые опоры 1 и 7, устанавливаемые в начале и конце ВЛ, как это показано на рис. 5 и натянуты до заданного тяжения. Между анкерными опорами устанавливают промежуточные опоры, необходимые для поддержания проводов и тросов, при помощи поддерживающих гирлянд изоляторов с поддерживающими зажимами, на заданной высоте (опоры 2, 3, 6), устанавливаемые на прямом участке ВЛ; угловые (опоры 4 и 5), устанавливаемые на поворотах трассы ВЛ; переходные (опоры 2 и 3), устанавливаемые в пролете пересечения воздушной линией какого-либо естественного препятствия или инженерного сооружения, например, железной дороги или шоссе.

Рис. 5. Эскиз воздушной линии электропередачи

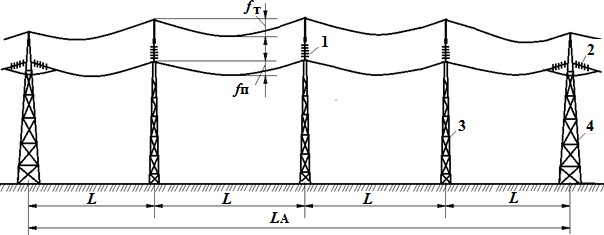

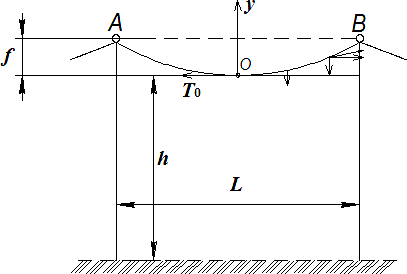

Расстояние между анкерными опорами называют анкерным пролетом воздушной линии электропередачи (рис. 6). Горизонтальное расстояние между точками крепления провода на соседних опорах называется длиной пролета L. Эскиз пролета ВЛ показан на рис. 7. Длину пролета выбирают в основном по экономическим соображениям, кроме переходных пролетов, учитывая, как высоту опор, так и провисание проводов и тросов, а также количество опор и изоляторов по всей длине ВЛ.

Рис. 6. Эскиз анкерного пролета ВЛ: 1 – поддерживающая гирлянда изоляторов; 2 – натяжная гирлянда; 3 – промежуточная опора; 4 – анкерная опора

Наименьшее расстояние по вертикали от земли до провода при его наибольшем провисании называют габаритом линии до земли – h. Габарит линии должен выдерживаться для всех номинальных напряжений с учетом опасности перекрытия воздушного промежутка между фазными проводами и наиболее высокой точкой местности. Также необходимо учитывать экологические аспекты воздействия высоких напряженностей электромагнитного поля на живые организмы и растения.

Наибольшее отклонение фазного провода fп или грозозащитного троса fт от горизонтали под действием равномерно распределенной нагрузки от собственной массы, массы гололеда и давления ветра называют стрелой провеса. Для предотвращения схлёстывания проводов стрела провеса троса выполняется меньше стрелы провеса провода на 0,5 – 1,5 м.

Конструктивные элементы ВЛ, такие как фазные провода, тросы, гирлянды изоляторов обладают значительной массой поэтому силы действующие на одну опору достигает сотен тысяч ньютон (Н). Силы тяжения на провод от веса провода, веса натяжных гирлянд изоляторов и гололедных образований направлены по нормали вниз, а силы, обусловленные ветровым напором, по нормали в сторону от вектора ветрового потока, как это показано на рис. 7.

Рис. 7. Эскиз пролета воздушной линии электропередачи

С целью уменьшения индуктивного сопротивления и увеличения пропускной способности ВЛ дальних передач используют различные варианты компактных ЛЭП, характерной особенностью которых является уменьшенное расстояние между фазными проводами. Компактные ЛЭП имеют более узкий пространственный коридор, меньший уровень напряженности электрического поля на уровне земли и позволяют технически реализовать управление параметрами линии (управляемые самокомпенсирующиеся линии и линии с нетрадиционной конфигурацией расщепленных фаз).

2. Кабельная линия электропередачи

Кабельная линия электропередачи (КЛ) состоит из одного или нескольких кабелей и кабельной арматуры для соединения кабелей и для присоединения кабелей к электрическим аппаратам или шинам распределительных устройств.

В отличие от ВЛ кабели прокладываются не только на открытом воздухе, но и внутри помещений (рис. 8), в земле и воде. Поэтому КЛ подвержены воздействию влаги, химической агрессивности воды и почвы, механическим повреждениям при проведении земляных работ и смещении грунта во время ливневых дождей и паводков. Конструкция кабеля и сооружений для прокладки кабеля должна предусматривать защиту от указанных воздействий.

Рис. 8. Прокладка силовых кабелей в помещении и на улице

По значению номинального напряжения кабели делятся на три группы: кабели низкого напряжения (до 1 кВ), кабели среднего напряжения (6…35 кВ), кабели высокого напряжения (110 кВ и выше). По роду тока различают кабели переменного и постоянного тока.

Силовые кабели выполняются одножильными, двухжильными, трехжильными, четырехжильными и пятижильными. Одножильными выполняются кабели высокого напряжения; двухжильными – кабели постоянного тока; трехжильными – кабели среднего напряжения.

Кабели низкого напряжения выполняются с количеством жил до пяти. Такие кабели могут иметь одну, две или три фазных жилы, а также нулевую рабочую жилу N и нулевую защитную жилу РЕ или совмещенную нулевую рабочую и защитную жилу PEN.

По материалу токопроводящих жил различают кабели с алюминиевыми и медными жилами. В силу дефицитности меди наибольшее распространение получили кабели с алюминиевыми жилами. В качестве изоляционного материала используется кабельная бумага, пропитанная маслоканифольным составом, пластмасса и резина. Различают кабели с нормальной пропиткой, обедненной пропиткой и пропиткой нестекающим составом. Кабели с обедненной или нестекающей пропиткой прокладывают по трассе с большим перепадом высот или по вертикальным участкам трассы.

Кабели высокого напряжения выполняются маслонаполненными или газонаполненными. В этих кабелях бумажная изоляция заполняется маслом или газом под давлением.

Защита изоляции от высыхания и попадания воздуха и влаги обеспечивается наложением на изоляцию герметичной оболочки. Защита кабеля от возможных механических повреждений обеспечивается броней. Для защиты от агрессивности внешней среды служит наружный защитный покров.

При изучении кабельных линий целесообразно отметить сверхпроводящие кабели для линий электропередачи в основу конструкции которых положено явление сверхпроводимости. В упрощенном виде явление сверхпроводимости в металлах можно представить следующим образом. Между электронами как между одноименно заряженными частицами действуют кулоновские силы отталкивания. Однако при сверхнизких температурах для сверхпроводящих материалов (а это 27 чистых металлов и большое количество специальных сплавов и соединений) характер взаимодействия электронов между собой и с атомной решеткой существенно видоизменяется. В результате становится возможным притягивание электронов и образование так называемых электронных (куперовских) пар. Возникновение этих пар, их увеличение, образование «конденсата» электронных пар и объясняет появление сверхпроводимости. С повышением температуры часть электронов термически возбуждается и переходит в одиночное состояние. При некоторой так называемой критической температуре все электроны становятся нормальными и состояние сверхпроводимости исчезает. То же происходит и при повышении напряженности магнитного поля. Критические температуры сверхпроводящих сплавов и соединений, используемых в технике, составляют 10 — 18 К, т.е. от –263 до –255°С.

Первые проекты, экспериментальные модели и опытные образцы таких кабелей в гибких гофрированных криостатирующих оболочках были реализованы лишь в 70—80-е годы XX века. В качестве сверхпроводника использовались ленты на основе интерметаллического соединения ниобия с оловом, охлаждаемые жидким гелием.

Провод – одна неизолированная или одна и более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка волокнистыми материалами или проволокой.