Раздел 6.

Прокладка кабелей связи через водные преграды

6.1.Общие положения

6.1.1 Устройство кабельного перехода через водную преграду с прокладкой кабеля под водой определяется проектом.

6.1.2 Каждый кабельный переход должен быть согласован проектной организацией со всеми заинтересованными организациями, и в частности:

а) с организациями, эксплуатирующими водные пути;

б) с управлениями по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства;

в) с территориальными управлениями по регулированию использования и охране вод;

г) с городской администрацией, если кабельный переход расположен в городе или поселке городского типа;

д) с организациями, эксплуатирующими мосты, если кабель прокладывается по мостам;

е) с землепользователями (на подходе к переходу) и владельцами вблизи расположенных подводных сооружений: дюкеров, водозаборов, кабелей и т.д.

6.1.3 При устройстве кабельных переходов следует прокладывать кабели с броней из круглых оцинкованных проволок с полиэтиленовым покрытием поверх брони.

6.1.4 При прокладке кабелей на размываемых берегах с уклоном более 30° рытье траншеи на подъемах и спусках должно производиться вручную зигзагообразно («змейкой») с отклонением от оси направления прокладки на 1,5 м на участке длиной 5 м (рисунок 2.6).

6.1.5 При прокладке кабеля на крутых берегах и в скальных грунтах следует вырубать штробу. Кабель в штробах грунтов необходимо прокладывать по песчаной подушке толщиной (верхнего и нижнего слоя) не менее 0,15 м.

6.1.6 Охранная зона кабельного перехода через водную преграду располагается на расстоянии 100 м от нее (выше по течению от верхнего створа и, соответственно, ниже нижнего створа перехода).

6.1.7 Все работы (как подводные, так и надводные) должны проводиться в соответствии с нормативными документами, предусматривающими безопасность их производства. При выполнении работ обязательно применение специальных приспособлений и техники, обеспечивающих безопасность труда работающих.

6.2 Подготовительные работы

6.2.1 При подготовке к строительству кабельного перехода через водные преграды необходимо:

а) изучить проектную документацию, технические условия и требования, обусловленные согласованиями;

б) обследовать створы перехода и подходы к нему, а также уточнить на месте перехода конкретные условия и способы производства работ;

в) заключить (при необходимости) с субподрядными подводно-техническими (водолазными) организациями договор (заказ-наряд) на выполнение работ, требующих применение водолазного труда, обеспечить эти организации проектной документацией;

г) составить план и проект производства работ;

д) укомплектовать объект рабочей силой, механизмами, кабелем, материалами, измерительной аппаратурой и необходимыми приспособлениями;

е) подготовить строительные площадки, жилье, временные здания и сооружения;

ж) подготовить кабели для прокладки на переходе, включая их входной контроль.

6.2.2 Перед началом работ необходимо произвести разбивку трассы кабельного перехода с учетом реперов, установленных на переходе в процессе проектирования. Ось перехода закрепляется на берегах хорошо видимыми с воды знаками: створными знаками, щитами, вешками или щелевыми створами. Пример разбивки трассы приведен на рисунке 6.1. При выполнении работ в ночное время створные знаки должны освещаться огнями, как правило, желтого цвета в отличие от огней судоходной обстановки (красный, зеленый, белый).

6.2.3 Трассу кабельного перехода при необходимости дополнительно ограничивают рабочими реперами, устанавливаемыми на берегу вне рабочей зоны. Если береговых знаков недостаточно для ориентировки на воде (например, при большой ширине реки или водохранилища), то в створе кабельного перехода должны устанавливаться дополнительные вехи или буи, имеющие раскраску, отличную от раскраски знаков судоходной обстановки (рисунок 6.2). Места установки этих вех или буев должны быть заблаговременно согласованы со службой безопасности судовождения.

6.2.4 На всех кабельных переходах до начала работ по разработке подводной траншеи необходимо выполнить промеры пересекаемой водной преграды строго в заданном проектом створе. Результаты промеров наносят на проектный продольный профиль перехода.

6.2.5 Перед разработкой подводной траншеи (или прокладкой кабеля через водные преграды шириной более 25 м и глубиной более 1 м кабелеукладчиками) производят водолазное обследование трассы кабельного перехода с целью выявления и удаления предметов, которые могут помешать прокладке кабелей (корней, топляков, камней, затонувших

Ширина полосы обследования водолазом трассы кабельного перехода зависит от механизмов, применяемых при разработке траншеи, характера грунтов русла водоема, интенсивности судоходства, сплава леса и других факторов; она является величиной переменной и определяется проектом. Границы обследуемой полосы дна реки закрепляются буями (рисунок 6.3).

6.3 Прокладка кабеля через водные преграды ножевым кабелеукладчиком

6.3.1 Перед прокладкой кабеля кабелеукладчиком необходимо произвести пропорку за два или три раза дна реки в створе перехода. Прогон пропорщика осуществляется с помощью тросов и тракторных лебедок, установленных на противоположных берегах, или с использованием тяговых усилий тракторов.

6.3.2 Через реки глубиной до 0,8 м с пологими берегами и плотным невязким дном кабели прокладываются механизированной колонной так же, как и на всем протяжении трассы. На реках глубиной от 0,8 м до 6,0 м кабелеукладчик протаскивается через водную преграду (шириной до 300 м) тракторной лебедкой или колонной тракторов; при этом должна быть обеспечена необходимая слабина кабеля на входе его в кассету ножа.

6.3.4 Работы по прокладке кабеля ножевыми кабелеукладчиками через водоемы выполняются в следующей последовательности:

а) подготовительные работы;

б) срезка береговых откосов крутизной не более 20° (планировка) бульдозером или экскаватором на ширину от 3 до 4 м для обеспечения плавного спуска кабелеукладчика с берегов и выхода его из воды;

в) двух-трехкратная пропорка;

г) отмыв гидромониторами обнаруженных при водолазном обследовании препятствий и удаление их с трассы;

д) проверка герметичности оболочки кабеля избыточным воздушным давлением, испытание постоянным током, прозвонка жил;

е) погрузка кабеля на кабелеукладчик и прокладка его кабелеу кладчиком, протаскиваемым на тросах тягой тракторами или тракторными лебедками с последующим водолазным обследованием трассы кабельного перехода и измерениями параметров проложенного кабеля.

6.4 Предварительная разработка подводных траншей

6.4.1 При невозможности бестраншейной прокладки кабели на переходах через водные преграды прокладываются в предварительно разработанные подводные траншеи. На судоходных реках и водохранилищах подводные траншеи для прокладки кабелей разрабатываются техническими средствами специализированных субподрядных организаций. м6.4.2 Разработанные на полную глубину до проектных отметок подводные траншеи принимаются по акту комиссией в составе представителей: органов эксплуатации или технадзора, генподрядчика, субподрядчика, технического участка пути или Района гидросооружений (на судоходных реках или каналах) и организации, выполняющей подводно-технические работы. Приемка траншеи производится промером дна траншеи по оси кабельного перехода от горизонта воды, отметка которого известна (принимается по данным водомерного поста, оборудованного на переходе).

6.4.3 Акт приемки готовой траншеи является основным документом, разрешающим прокладку кабелей на переходе.

6.5 Прокладка кабеля с плавсредств в готовую траншею

6.5.1 Перед прокладкой и во время прокладки кабеля в готовую траншею производят следующие работы:

а) установку знаков судоходной обстановки, ограждающих подводный переход на судоходных и сплавных водных преградах;

б) промер глубин и водолазное обследование отрытой траншеи методом обхода по ходовому тросу;

в) расшивку барабанов с кабелем, проведение комплекса испытаний его и погрузку барабанов с кабелем на плавсредства;

г) прокладку кабеля в подводную траншею с выводом его концов на берега не менее чем на 30-50 м;

д) проведение комплекса испытаний проложенного кабеля;

е) монтаж русловых муфт, если ширина водной преграды больше строительной длины кабеля;

и) при необходимости выполняется укрепление берегов с целью их защиты от размыва и повреждения проложенных кабелей;

к) восстанавливаются поврежденные откосы и растительность.

6.5.4 На судоходных реках и водохранилищах шириной более 400 м кабель прокладывается с плавсредств, ведомых буксирным теплоходом.

6.5.7 При устройстве кабельных переходов через реки, берега которых облицованы гранитом, кабели должны быть проложены в трубах. Отверстия труб должны располагаться на 1 м ниже нижней кромки ледового покрова при минимальном зимнем горизонте воды. После прокладки кабеля поврежденные набережные восстанавливаются.

6.5.8 При ширине перехода большей, чем строительная длина кабеля, расположение муфт на подводном кабеле выбирайся так, чтобы они, по возможности, оказались вне судового хода и на небольших глубинах.

6.5.9 После прокладки кабеля в подводные траншеи производятся:

а) водолазное обследование проложенных кабелей с целью обнаружения и недопущения их взаимных перехлестов;

б) промеры глубин с целью установления фактических отметок заложения кабеля и соответствия их проектным;

в) измерение характеристик кабеля постоянным током и проверка его герметичности избыточным давлением;

г) фиксация проложенных кабелей и соединительных муфт по береговым ориентирам;

д) составление акта, разрешающего засыпку траншей с проложенными кабелями;

е) засыпка траншей по технологии, указанной в рабочих чертежах;

ж) составление исполнительной документации.

6.6 Укрепление подводных кабелей в берегах

6.6.1 Для укрепления подводных кабелей на крутых (более 30°) береговых откосах их укладывают при минимальном горизонте воды в зигзагообразную траншею длиной до 50 м с отклонением от оси направления прокладки на 1,5 м по длине 5 м («змейкой»). При необходимости может устраиваться дополнительное укрепление кабелей путем укладки их на берегу в траншею, отрытую в виде «восьмерки». По внутренней стенке «восьмерки» могут быть установлены заподлицо деревянные или железобетонные столбы высотой не менее 1,6 м, диаметром 0,2 м, с углублением в дно траншеи на 0,8 м.

6.6.2 На переходах через водоемы с каменистым или скалистым дном и аналогичными грунтами в береговых зонах зигзагообразная прокладка кабелей не практикуется; способы укрепления кабелей на таких переходах определяются проектом.

6.6.3 При «миграционных» процессах рек, опасности размыва или переформирования берегов (что может вызвать оголение или повреждение проложенных на переходе кабелей) проектом должны предусматриваться берегоукрепительные работы, которые должны выполняться в строгом соответствии с требованиями действующих СНиП.

6.7 Ограждение подводных кабельных переходов

6.7.1 Зона выполнения подводных кабельных переходов должна ограждаться на судоходных путях запрещающими знаками судоходной обстановки в соответствии с ГОСТ 26600. Этим стандартом предусмотрена установка створных столбов, которые устанавливаются в 100 м выше и ниже по течению от места расположения перехода на обоих берегах. Знаки должны быть хорошо видны с судов. Диск знака должен иметь диаметр не менее 1,2 м и быть окрашен в соответствии с требованиями ГОСТа (перечеркнутый якорь) (рисунок 6.4). В темное время суток знаки должны освещаться желтыми проблесковыми огнями, расположенными на дисках.

6.7.2 На судоходных каналах по согласованию с администрацией гидросооружений допускается установка одного запрещающего знака по оси перехода, освещаемого в ночное время двумя вертикально расположенными на диске огнями желтого цвета. Проводка для освещения знаков должна быть скрытой (в стальных трубах).

На стенках набережных, облицованных гранитом и бетонными блоками, створные знаки устанавливаются непосредственно на стенках, в местах, недоступных для посторонних лиц

6.7.3 Прокладка кабелей через водные преграды решается также применением метода горизонтально-направленного бурения. Технология этого процесса кратко изложена в разделе 2 («Земляные работы»)

Проектирование кабельных переходов через водные преграды.

Очень уязвимы переходы через водные преграды, так как могут подвергаться повреждениями якорями, волокушами и прочим.

Ремонт кабеля на подводном переходе трудный, дорогой и долгий, затрудняет судоходства. Отсюда главное требование на переходе – надёжность.

Минимальное удаление трасс кабельных переходов от мостов авто и железно дорожных через судоходные реки – не менее 1000м; для несудоходных сплавных рек – не менее 300м; для малых рек – 50-100м.

На переходах магистральных КЛС через судоходные реки предусматривается прокладка кабелей по двум сторонам на расстоянии не менее 300м один от другого.

При наличии на трассе моста один – резервный кабель может прокладываться по мосту. Второй, подводный, кабель прокладывается с заглублением в дно реки.

На переходах кабели заглубляются в дно реки по всему руслу.

На реках с интенсивным движением судов кабели на переходах заглубляются в грунт реки на 1.5м, а более спокойных рек на 1м.

Сейчас для устройства кабельного перехода применяют УГНБ – установку горизонтально направленного бурения – это самая передовая технология. Глубина её локации 10-40м. Прокладывается кожух – труба из ПЭТ для затяжки в неё ОК. Диаметр кожуха 63, 110, 160мм, внутри его прокладывают ПЭТ трубу меньшего диаметра для затяжки ОК.

Достоинства технологии УГНБ:

— высокая надёжность ввиду прокладки кабеля (дюкера) под руслом реки на глубине 3-6м, что исключает повреждение кабеля якорями, волокушами;

— экологическая чистота – не наносит ущерба живым организмам;

— возможность прокладки резервных труб (дюкеров) для перспективы развития;

— сокращение сроков строительства переходов, средняя скорость бурения 8м/ч.

— технико-экономические показатели улучшаются в 2 раза.

Траншейный способ

Традиционная прежняя технология: прокладка кабеля с заглублением в дно в разработанную траншею: с использованием средств гидромеханизации: землечерпалки, землесосы, гидромониторы, экскаваторы.

Ещё для бестраншейной прокладки в русле рек применяют гидравлический (струйный) кабелезаглубитель (кабелеукладчик) с фиксированной глубиной опускания ножа под контролем водолазов (СК “эпрон-8”).

В общей стоимости кабельного перехода подводные работы составляют 70-80%.

Охранные зоны кабелей на судоходных путях ограждаются по ГОСТ-26600-85 “Знаки и огни навигационные внутренних водных путей ” Запрещающие знаки “Подводный переход” устанавливают в 100м выше по течению и в 100м ниже по течению от створа для предупреждения судоводителей о запрещении отдачи якорей. Знаки располагаются попарно, на обоих берегах, так, чтобы каждая их пара образовала створ, направленный поперёк реки – границу охранной зоны.

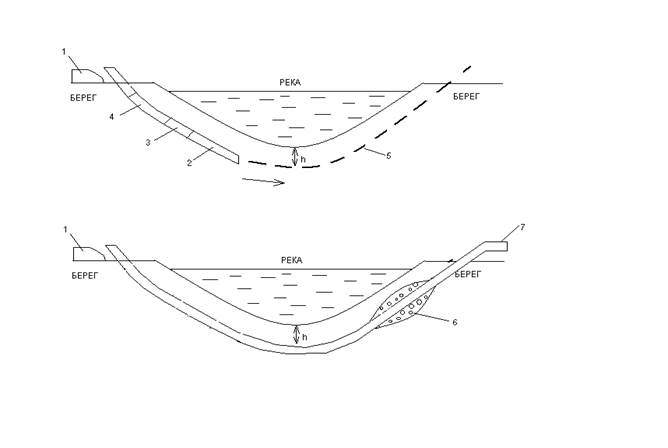

Рис 1. Технологическая схема перехода через водную преграду методом горизонтально-направленного бурения.

1 – буровая установка;

2 – буровая головка;

3 – кривой переходник и датчик управления;

4 – буровая колонна для бурения направляющей (пилотной) скважины – совокупность всех свинчивающихся вместе буровых шахт (3-6м);

6 – расширитель скважины с шарниром;

h – расчётная глубина заложения труб.

Рис 2. Выполнение речного перехода методом ГНБ.

Рис 3. Схема резервирования ВОЛС при переходе через реки.

Блок №5

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.