МОСКОВСКОЕ МЕТРО. Долгий путь: от идеи 1875 к открытию 1935

Но через двадцать лет Москва уже «задыхалась» и город совершенно не справлялся с потоками транспорта. К этому моменту метро уже было в Лондоне и Берлине. и с 1897 года стали серьезно обсуждаться планы строительства метро в Москве.

И уже 5 августа 1931 года Политбюро утвердило в должности начальника строительства московского метро П. П. Роттерта ( руководителя строительством Днепрогэса). А в концу ноября 1931 года был представлен проект линий московского метрополитена. Планируемая дата открытия: 7 ноября 1934 года.

В центре города требовались работы на большой глубине.

И для проходки тоннелей метро на большой глубине в Москву из Донбасса был командирован Е. Т. Абакумов, и с ним пришла команда опытных горных инженеров. В земляных работах стали применяться проходческие щиты с кессонами, к которым поначалу отнеслись с недоверием, но которые в итоге позволили уже к лету 1933 года достичь требуемой глубины и приступить к строительству тоннелей.

Для строительства не хватало людей. Рабочие московских заводов и фабрик в добровольно-принудительном порядке направлялись на многотысячные субботники. И это вызывало раздражение у людей. Положение было столь отчаянным, что руководством было принято решение перестать требовать справки о пролетарском происхождении рабочих трудоустраивавшихся на стройку метрополитена.

Открытие метро к 7 ноября 1934 года было провалено. Причина — отсутствие эскалаторов. В Лондонском метрополитене эскалаторы были установлены еще в 1911 году. Однако их изготавливали только две фирмы в мире. Выход нашли такой: за 200 тысяч золотых рублей Мосметростроем был приобретен всего один эскалатор. Группа инженеров должна была его разобрать и скопировать. И по этим чертежам построить свои эскалаторы с необходимой длиной лестниц. И советские эскалаторы появились в январе 1935 года. Метростроевцы собирали их круглосуточно в течение 20 дней.

А опробовали эскалаторы уже 6 февраля 1935 года две тысячи делегатов VII Всесоюзного Съезда Советов. А незадолго до этого, 4 февраля 1935 года, по всей построенной трассе прошёл первый тестовый поезд.

Интервал движения между поездами составлял 5 минут на общем участке и 10 минут на ответвлениях.

Комплекс Московского метрополитена включал в себя 11,6 км трассы, 13 станций и 14 поездов (одновременно работали 9 составов из четырех вагонов).

Билет № 1 серии «А» был куплен 15 мая 1935 года в кассе станции «Сокольники» Пётр Николаевич Латышев, герой труда с завода «Красный пролетарий». Он то и стал считаться первым официальным пассажиром Московского метрополитена.

В концептуальной идее оформления станций московского метро лежала мысль о том, что для миллионов трудящихся СССР оформление метро должно формировать у них непоколебимую уверенность в «светлом будущем». Архитектурное решение первых станций Московского метрополитена признается одним из самых блистательных и современных. И московское метро (по мнению известных учёных, деятелей культуры, иностранных гостей тех лет) считалось «самым красивым и удобным в мире».

История Москвы

Вы здесь

Советская Москва в 30-е годы

Годы первых пятилеток были временем огромного индустриального строительства в Москве, коренного преобразования столичной промышленности, развития тяжёлой индустрии, производящей средства производства. В Москве разворачивается сооружение мощных машиностроительных, металлургических предприятий.

Хронология событий

Москва превращается в крупнейший центр машиностроения, станкостроения, котло- дизелестроения, электротехнической промышленности. Строятся шарикоподшипниковый завод, «Фрезер», «Калибр», на базе прежних сравнительно небольших предприятий создаются заводы-гиганты: автомобильный (позднее ЗИЛ), «Серп и Молот».

Строятся новые научно-исследовательские институты, школы, высшие учебные заведения. Москва не могла дальше развиваться без плана; надо было планомерно, продуманно решать проблемы обеспечения растущего населения жильём, транспортом, водой и пр..

Архитектура

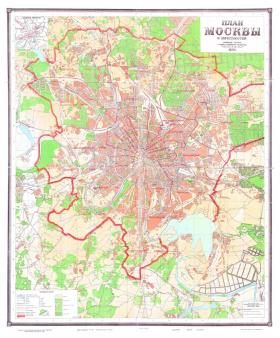

Генеральный план реконструкции, утвержденный в 1935 году, сохранил в качестве основы исторически сложившуюся радиально-кольцевую планировку. В 30-х годах в Москве развернулись работы по реконструкции основных магистралей и площадей города и были проложены первые линии метрополитена.

В 1937 году было закончено сооружение речного канала, соединившего столицу с Волгой. Ежегодно Москва-река стала получать около миллиарда кубических метров волжской воды и вновь стала судоходной. Берега Москвы и Яузы были облицованы гранитом, набережные превращены в широкие асфальтированные магистрали с монументальными лестницами, пристанями и сходами к воде. Через Москва-реку и параллельный водоотводный канал в не бывало кратчайшие сроки было сооружено одиннадцать новых мостов. Вдоль берегов появились многоэтажные общественные здания и жилые дома из камня и кирпича.

Культура и быт

Чтобы предотвратить стихийный рост Москвы и создать благоприятные условия жизни для населения, было ограничено промышленное строительство, намечена перегруппировка существующих предприятий, а также ликвидация вредных в санитарном отношении. Для массового жилищного строительства выделялись наиболее здоровые, богатые зеленью и водой районы на юго-западе, северо-западе, северо-востоке и другие.

Московский Метрополитен

Фотографии Москвы

В фотографиях города 30-х годов город меняется ударными темпами. Всюду идет строительство, возводятся каменные здания, прокладывается линия московского метро, укрепляются стены нового канала Москвы-реки, сооружаются мосты и строятся дома и постройки для нужд и потребностей населения города.

Город расширяется, появляются промышленные зоны с тяжелой индустрией, а в более чистых зеленых местах Москвы появляются жилые дома. В городе появляются новые улицы, широкие проспекты, площади и парки для культурного отдыха горожан.

Карта Москвы

Сталинская перестройка: московские хорды и центральные диаметры

10 июля 1935 года принят Генеральный план реконструкции Москвы, реализация которого придала столичному центру его нынешний облик

Современную Москву трудно представить себе без, скажем, Крымского моста, ВДНХ, семи сталинских высоток, гранитных набережных Москвы-реки, широкой Тверской улицы. Кажется, что многие из этих объектов существовали если не всегда, то уж на протяжении последнего столетия точно. А между тем серьезная перестройка столицы Советского Союза началась только в 1935 году, когда был принят Генеральный план реконструкции Москвы. Совместное постановление Совнаркома СССР и Центрального комитета ВКП(б), утвердившее «генеральный план реконструкции Москвы на 10 лет и на ближайшие 3 года», было принято 10 июля 1935 года. Что любопытно: некоторые проекты, заложенные в этот план, продолжали реализовывать вплоть до семидесятых годов ХХ века!

«До основанья, а затем…»

Точкой отсчета в разработке первого генерального плана реконструкции Москвы, в котором слово «реконструкция» воспринималось не как «восстановление», а именно как «перестройка», нужно считать 1932 год. Тогда Моссовет объявил закрытый конкурс на проект генерального плана города. Задачей конкурса было выявление проекта, который позволил бы, с одной стороны, превратить Москву в пример лучшего социалистического города, своего рода витрину социализма, а с другой – помог бы решить проблему перенаселенности города, которая к началу 1930-х стала более чем актуальной.

Решить эти вопросы, сохраняя существовавший на тот момент облик города, было невозможно, и организаторы конкурса это понимали. Поэтому их совершенно не удивляли такие идеи, как, например, предложение француза Ле Корбюзье оставить от прежней Москвы только Кремль и Китай-город, а остальной город снести и отстроить заново, причем на основе не привычной радиально-кольцевой структуры, а более функциональной прямоугольной сетки. Герман Красин (брат советского наркома внешней торговли Леонида Красина) предлагал звездообразную схему, которая предполагала плотно застроенный административный центр и поселки вдоль лучей-проспектов, разделенных зелеными зонами; немец Эрнст Май — систему «город плюс города-спутники». А Николай Ладовский выдвинул концепцию города-параболы, в котором за счет размыкания одной из кольцевых транспортных магистралей развитие шло вперед и вширь по линии Тверской улицы и ее продолжения в сторону Ленинграда.

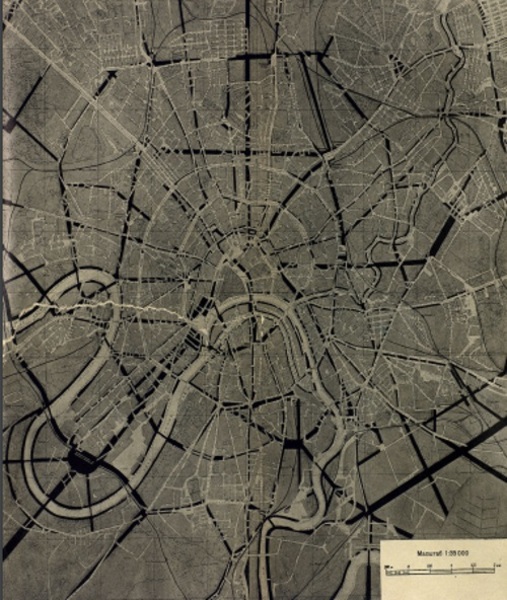

Схема пробивки новых и реконструкции старых магистралей центральной части Москвы. Черным обозначены запланированные новые магистрали. Иллюстрация из сборника «Генеральный план реконструкции города Москвы» издания 1936 года

Ни один из предложенных конкурсных проектов так и не был признан удовлетворяющим всем требованиям организаторов. Озвученные конкурсантами идеи решено было осмысливать и приспосабливать к текущим нуждам города силами столичных проектных мастерских, главной из которых стала мастерская №2 под руководством ленинградца Владимира Щуко. А формировать концепцию нового генерального плана реконструкции города доверили двум чиновникам от архитектуры: Владимиру Семенову, который в 1932 году стал главным архитектором столицы и руководителем Архитектурно-планировочного управления Моссовета, и специалисту в сфере планировки населенных мест Сергею Чернышеву, сменившему его в 1934 году на посту главного архитектора Москвы. Их усилиями был разработан «Эскиз генерального плана Москвы», который и лег в основу первого советского московского генплана, принятого летом 1935 года.

400 москвичей на один гектар

Постановление, которым утверждался новый генеральный план, начиналось с примечательного абзаца: «Стихийно развивавшаяся на протяжении многих веков Москва отражала даже в лучшие годы своего развития характер варварского российского капитализма. Узкие и кривые улицы, изрезанность кварталов множеством переулков и тупиков, неравномерная застройка центра и периферии, загроможденность центра складами и мелкими предприятиями, низкая этажность и ветхость домов при крайней их скученности, беспорядочное размещение промышленных предприятий, железнодорожного транспорта и других отраслей хозяйства и быта — мешают нормальной жизни бурно развивающегося города, в особенности городскому движению, и требуют коренного и планомерного переустройства». И надо признать, что генеральный план в том виде, в котором его приняли 84 года назад, предлагал вполне адекватные пути решения обозначенных проблем.

Генплан реконструкции Москвы 1935 года предусматривал повсеместное использование асфальта в качестве дорожного покрытия

Начать с того, что документ предлагал ограничить население Москвы пятью миллионами человек. При таких условиях, как оговаривалось в плане, можно было обеспечить полное удовлетворение всех «бытовых и культурных потребностей этого населения (жилища, городской транспорт, водоснабжение и канализация, школы, больницы, торговая сеть, столовые и т. д.)». Причем добиваться этого нужно было за счет строительства сети такого рода учреждений не при каждом большом доме, как до тех пор, а «в центре ряда кварталов в расчете на обслуживание населения, проживающего не в одном, а в десятках домов».

Сами эти дома должны были быть как минимум шестиэтажными, а если речь шла о зданиях, стоящих на магистралях или в таких местах, которые требовали особенно выразительного или парадного оформления, — то от семи до четырнадцати этажей. Резко возрастал и размер кварталов городской застройки. Традиционными для Москвы начала 1930-х были кварталы размером полтора-два гектара, а новый генплан предусматривал площадь в шесть-семь раз большую. При этом каждый квартал предлагалось застраивать небольшим числом многоэтажных домов так, чтобы между ними оставалось достаточно пространства для освещения и проветривания.

Проект реконструкции жилого квартала между Марксистской и Воронцовской улицами. Иллюстрация из сборника фотографий и агитационных плакатов «Реконструкция Москвы» издания 1936 года

Ограничивал новый генеральный план и населенность кварталов будущей Москвы. Так, средней плотностью заселения предложено было считать 400 человек на один гектар городской застройки, а в особенно удобных и ценных местах для застройки — до 500 человек (за счет повышения этажности). Надо заметить, что эти показатели совсем не выглядели фантастическими: фактическая средняя плотность населения советской столицы к середине 1930-х годов достигала всего 350 человек на один гектар городской застройки. Правда, при этом в центре города в пределах Садового кольца она была втрое выше: до 1000 и более человек. Так что реализация нового генплана обещала разгрузить городской центр как минимум вдвое!

Хорды и проспекты сталинской Москвы

Темпы строительства жилья, которые предусматривались планом, впечатляют. В течение десяти лет город должен был получить 15 миллионов квадратных метров, или около 2500 домов. Из них пятую часть планировали построить в первые три года: в 1936-м — 800 тыс. «квадратов», в 1937-м — 1 миллион, а в 1938-м — 1,2 миллиона. Большая часть этих домов должна была появиться на уже существующей городской территории, которую предполагали освободить от транзитных железных дорог и сортировочных станций, больших складов и промышленных предприятий, и вывести за пределы городской черты «все опасные в пожарном отношении и вредные в санитарно-гигиеническом отношении предприятия, а также отдельные, большей частью мелкие предприятия, расположение которых мешает планировке улиц и площадей города».

Один из проектов застройки берега Москвы-реки в районе Зарядье. Иллюстрация из сборника фотографий и агитационных плакатов «Реконструкция Москвы» издания 1936 года

Все эти мероприятия, равно как и расширение сети общественного транспорта и включение в нее водных путей Москвы (кстати, обводнение города тоже являлось одной из задач нового генплана, решение которой позволяло наладить пассажирское и грузовое сообщение по воде в пределах города и транзитом через него), было завязано на кардинальное изменение и расширение схемы городской застройки и городских магистралей. По новому плану город получал систему новых магистралей, которые позволяли бы жителям перемещаться между районами без непременного заезда в центр Москвы.

Первым должен был появиться проспект, идущий от площади Дзержинского на юго-запад Москвы, где намечалась основная жилая застройка первой очереди. Затем планировалась прокладка трех сквозных широких улиц: первой — от Измайловского парка до Ленинских гор, второй — по Ленинградскому шоссе до завода имени Сталина (современный район ЗИЛа), а третьей — от Останкинского парка на Серпуховское шоссе. Кроме них предполагалось продолжение Бульварного кольца в Замоскворечье и прокладка так называемого «паркового кольца», которое соединило бы все парковые массивы города: эти кольца тоже решали бы вопрос разгрузки городского центра.

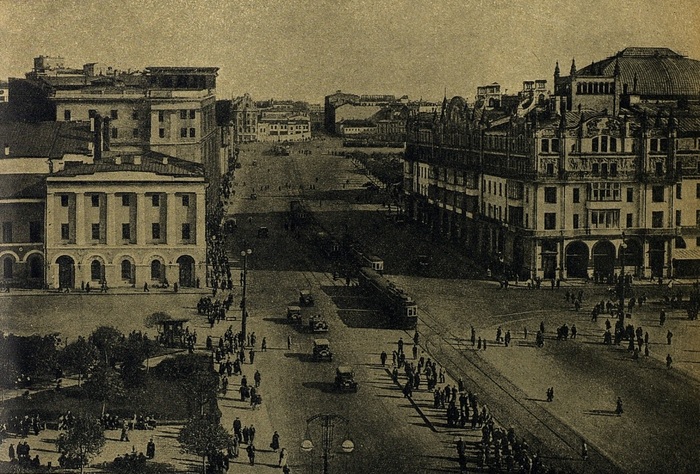

Театральный проезд после сноса Китайгородской стены в 1934 г. Иллюстрация из сборника «Генеральный план реконструкции города Москвы» издания 1936 года

С этой же целью план предусматривал четыре магистрали-хорды между крупными транспортными узлами, прежде всего вокзалами. Должны были появиться две трассы от Белорусского вокзала — до Комсомольской площади и до Киевского вокзала, трасса от «трех вокзалов» до Абельмановской заставы и магистраль, идущая от Шелепихи через Октябрьскую площадь к заводу имени Сталина. Если бы этот план был полностью осуществлен, центр Москвы действительно мог бы вздохнуть свободнее…

Увы, полной и точной реализации генерального плана реконструкции Москвы 1935 года помешала Великая Отечественная война. Хотя и до ее начала, и после Победы воплотить в реальность удалось довольно многие положения этой концепции: ту же широкую Тверскую улицу и Садовое кольцо, Манежную площадь с гостиницей «Москва» и зданием Госплана, в котором сегодня размещается Госдума, многие московские набережные и парки. При этом существенной потерей для города в результате воплощения первого советского генплана стал полный или частичный снос множества исторических зданий, например, Иверских ворот и Китайгородской стены, Сухаревой башни, Красных ворот (память о которых сохранилась сегодня только в названии станции метро), Симонова монастыря… Но итогом всех этих изменений стал тот облик Москвы, который кажется нам сегодня привычным и давним, и действительное изменение к лучшему условий жизни в столице, которое ее жители ощущали перед войной и после нее, вплоть до конца 1950-х.

Охотный ряд после реконструкции. Гостиница «Москва» и Дом комитетов СТО. Иллюстрация из сборника «Генеральный план реконструкции города Москвы» издания 1936 года