Первая железная дорога в России

| Именно эта дорога положила начало строительству в России сети железных дорог |

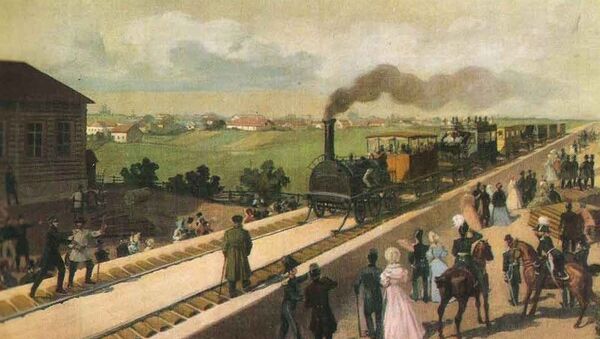

Заканчивался октябрь 1837 года. Тридцатого дня в 12 часов 30 минут дважды ударил станционный колокол, протяжно прозвучал свисток паровоза «Проворный», и первый поезд отправился по железной дороге общего пользования Санкт-Петербург – Царское Село.

Однако, справедливости ради, отметим, что первая паровая железная дорога в России появилась еще в 1834 году. Ее построили крепостные умельцы-самородки Ефим Черепанов и его сын Мирон на Уральском Нижнетагильском металлургическом заводе. Ими же были построены и два паровоза для этой дороги. А еще раньше, 20 ноября 1809 года, вышел царский Манифест, в котором говорилось: «Распространение земледелия и промышленности, возрастающее население столицы и движение внутренней и внешней торговли превосходят уже меру прежних путей сообщения».

Это вызвало к жизни новые структуры. Вместо Департамента водяных коммуникаций и Экспедиции устроения дорог были образованы Главное управление водяными и сухопутными путями сообщения, Корпус и Институт Корпуса инженеров путей сообщения, который разместился в бывшем Юсуповском дворце. Корпусу поручалось строительство и эксплуатация всех путей сообщения, а институту – подготовка нужных для этих целей специалистов. Организатором и первым директором института стал известный испанский ученый, механик и строитель Августин Августинович Бетанкур.

| Создатели первого паровоза: отец и сын Черепановы |

Cреди выпускников института были будущие видные инженеры, ученые в области строительства и эксплуатации железных дорог: М.С. Волков, С.В. Кербедз, Н.О. Крафт, П.П. Мельников, Д.И. Журавский и многие другие. Их стараниями и настойчивостью железнодорожная колея потянулась по российским просторам. День 1 февраля 1842 года был отмечен важным событием. Император Николай 1 по докладу П.П. Мельникова и Н.О. Крафта подписал высочайший Указ о сооружении железной дороги Санкт-Петербург – Москва.А начались работы уже 1 августа. Строительство дороги было разделено на две дирекции: Северную во главе с Мельниковым и Южную, которую возглавил Крафт. К ним прикомандировали 27 молодых инженеров – выпускников Института Корпуса инженеров путей сообщения.

| Юсуповский дворец, в нем размещался Институт Корпуса инженеров путей сообщения |

Дорога строилась по инженерно обоснованным параметрам, обеспечивающим наряду с экономической целесообразностью потребную пропускную способность с учетом перспективы. Были выбраны оптимальные уклоны, радиусы кривых и другие характеристики. Земляное полотно возводилось сразу под два пути. Впервые стали укладываться широкоподошвенные железные рельсы. По настоянию Мельникова ширина колеи была установлена равной 5 футам или 1524 миллиметра. Она стала стандартной для всех дорог России.

Строителям для преодоления водных преград пришлось возвести 8 больших и 182 средних и малых мостов.На дороге были построены 34 станции. Возведены два крупных вокзала в Москве и Петербурге по проектам известного архитектора К.А. Тона. Они и по сей день радуют глаз совершенством своих форм. Первого ноября 1851 года самая большая по протяженности двухпутная железная дорога была открыта, и по ней из Петербурга в Москву в 11 часов 15 минут отправился поезд. В пути он находился 21 час 45 минут и прибыл в Москву на следующий день в 9 часов утра.

Первая русская магистраль, являющаяся в наши дни частью Октябрьской железной дороги, начала работать. По ней пошли поезда, ведомые паровозами, построенными на Александровском заводе Петербурга. Размеры перевозок быстро росли. Уже в 1852 году дорога перевезла 719 тысяч пассажиров и 164 тысячи тонн грузов. Расстояние от Петербурга до Москвы – 650 километров – скорый поезд преодолевал за 12 часов.

История строительства первой железной дороги в России

11 ноября 1837 года (30 октября по старому стилю) состоялось торжественное открытие первой в России железной дороги от Санкт‑Петербурга до Павловска, положившей начало строительству в России сети железных дорог.

В тот день в газете «Ведомости» появилась заметка: «Была суббота, горожане стекались к старой полковой церкви Введения у Семеновского плаца. Они знали, что открывается необычная железная дорога и «стальной конь, везущий сразу много‑много карет» впервые отправится в путь. Однако не всем удалось увидеть первый поезд. К самой станции, возведенной совсем недавно, простолюдинов не пускали. Ровно в 12 часов 30 минут крохотный локомотив дал пронзительный свисток, и восемь вагонов с благородной публикой отправились по маршруту Петербург ‑ Царское Село».

Это была первая железная дорога общественного пользования в России (до открытия в 1851 году Николаевской железной дороги), единственная в стране и шестая в мире. Она была построена для обеспечения железнодорожного сообщения между Царскосельским вокзалом Санкт‑Петербурга, Царским Селом и Павловском.

1 мая 1836 года началось строительство железной дороги от Павловска. В июле уже была готова платформа под навесом для приезжающих и заложен фундамент здания гостиницы. 10 сентября заложили вокзал и паровозное депо с поворотным кругом в Царском Селе. К 30 сентября рельсы уложили на расстоянии 22 верст от Павловска. В конце сентября провели пробные поездки (несколько вагонов) на конной тяге от платформы в Павловске до Царского Села.

3 ноября 1836 года состоялась первая обкатка паровоза. Его доставили в разобранном виде морем из Англии в Кронштадт, а оттуда по заливу, Обводному каналу и на лошадях в Царское Село, где была проведена его сборка и проверка.

Первый поезд состоял из 8 вагонов и трехосного паровоза, построенного на заводе Стефенсона в Англии. В составе поезда были вагоны четырёх классов. Самыми комфортабельными были кареты, называвшиеся «берлинами»: это были вагоны с крытыми кузовами и мягкими сиденьями для восьми человек. Вместимость вагонов остальных классов составляла 10 пассажиров. «Дилижансами» называли мягкие крытые вагоны большей вместимости. Следующие классы были представлены открытыми повозками («линейками»): повозки с крышами назывались «шарабаны», без крыши ‑ «вагоны». Вагоны не имели отопления и освещения.

По требованию Герстнера, паровозы должны были иметь мощность в 40 лошадиных сил и быть в состоянии везти несколько вагонов с тремястами пассажирами со скоростью 40 вёрст в час.

Чтобы повысить провозную способность дороги, Герстнер решил использовать подвижной состав шириной колеи 1829 мм, а не 1435 мм, которая была принята на железных дорогах в Англии.

В первые полгода эксплуатации на дороге использовалась конная тяга и только по воскресеньям или праздникам — паровая. Полный переход на «пар» произошёл в апреле 1838 года, а в мае движение поездов было открыто на участке Санкт‑Петербург — Павловск.

В первые годы стоимость проезда для пассажиров первого и второго класса составляла 2,5 и 1,8 рубля соответственно, третьего и четвертого ‑ 80 и 40 копеек.

В 1837 году для первой в России железной дороги между Санкт‑Петербургом и Царским Селом был построен вокзал. По плану Герстнера железнодорожный вокзал в Петербурге должен был находиться на набережной реки Фонтанки, однако выделенных на строительство денег хватило только на сооружение самой железной дороги и строительство вокзала в Царском Селе. Тогда было решено построить временную деревянную станцию чуть в стороне от отведенного под вокзал места. Так был построен самый старый вокзал России — Витебский. В 1849‑1852 годах по проекту архитектора Константина Тона построено каменное здание, просуществовавшее до начала XX века.

Современное здание вокзала построено в 1904 году в стиле «модерн» (архитекторы Станислав Бржозовский, Сима Минаш).

Открытие железной дороги между Петербургом и Царским Селом

Первая железная дорога в России. Развитие промышленного переворота.

«СТАЛЬНОЙ КОНЬ, ВЕЗУЩИЙ СРАЗУ МНОГО МНОГО КАРЕТ»

11 ноября 1837 года (30 октября по старому стилю) состоялось торжественное открытие первой в России железной дороги от Санкт-Петербурга до Павловска, положившей начало строительству в России сети железных дорог.

Это была первая железная дорога общественного пользования в России (до открытия в 1851 году Николаевской железной дороги), единственная в стране и шестая в мире. Она была построена для обеспечения железнодорожного сообщения между Царскосельским вокзалом Санкт-Петербурга, Царским Селом и Павловском. Строительством дороги руководил чешский инженер, профессор Венского политехнического института Франц фон Герстнер. Ему летом 1835 года удалось убедить императора в пользе железных дорог, позволяющих быстро перебрасывать войска.

Указ императора Николая I Сенату об утверждении «Положения об учреждении Общества акционеров для сооружения железной дороги от Санкт-Петербурга до Царского Села с продолжением до Павловска» был опубликован 16 апреля 1836 года (по старому стилю). 1 мая 1836 года началось строительство железной дороги от Павловска. В июле уже была готова платформа под навесом для приезжающих и заложен фундамент здания гостиницы. 10 сентября заложили вокзал и паровозное депо с поворотным кругом в Царском Селе. К 30 сентября рельсы уложили на расстоянии 22 верст от Павловска. В конце сентября провели пробные поездки (несколько вагонов) на конной тяге от платформы в Павловске до Царского Села.

Стоимость строительства первой железной дороги в России оценивалась в 5 миллионов рублей (почти 10% этой суммы было потрачено на приобретение подвижного состава и рельсов). В 1838 году дорога перевезла 700 тысяч пассажиров и стала приносить доход, позволивший за пять лет окупить все затраты на строительство и на эксплуатацию всех транспортных средств. В качестве самостоятельной железной дороги Царскосельская дорога просуществовала до 1897 года, после чего она была включена в состав Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги и была перешита на русскую колею (1524 мм).

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Царскосельскую железную дорогу обычно рассматривают только как первый опыт строительства и возможности эксплуатации железной дороги в России. Вместе с тем это был и первый опыт организации железнодорожного акционерного общества, разработки руководящих документов по его деятельности и эксплуатации дороги, взаимодействия правительства с акционерным обществом. На этой дороге получили опыт работы многие инженеры путей сообщения, которые впоследствии занимали руководящие должности на других железных дорогах России.

Вот как все это происходило в то время. 15 апреля 1836 г. в Санкт-Петербурге был подписан императорский указ, в котором объявлялось об утверждении императором Николаем I «Положения об учреждении общества Акционеров для сооружения железной дороги от С.-Петербурга до Царского Села с продолжением до Павловска». В Положении говорилось о том, что церемониймейстеру двора Его Императорского Величества графу Алексею Бобринскому, негоциантам Бенедикту Крамеру и Ивану Конраду Плиту и австрийскому дворянину Францу фон Герстнеру по их просьбе разрешается учредить такую компанию.

Положение определяло основные условия строительства железной дороги, создания капитала учрежденной компании, порядок отчуждения земли под дорогу и сноса различных построек, которые располагаются на ее направлении. Компания при строительстве дороги пользовалась «всеми преимуществами казенных работ, то есть как бы сооружение сей дороги производилось непосредственно от Правительства». Железная дорога по положению (в тексте положение называлось привилегией) освобождалась от казенных сборов и налогов. Учредителям компании давалось право самостоятельно строить взаимоотношения со строителем железной дороги, определять количество акций и цену каждой, расходовать собранный капитал, устанавливать условия найма мастеровых и рабочих и решать все вопросы «касательно построения дороги и внутреннего устройства компании». Учредителям компании, а в дальнейшем ее директорам, давалось право по своему усмотрению устанавливать плату за проезд пассажиров и провоз багажа и грузов. Срок действия привилегии (положения) должен был прекратиться, если «в течение двух лет со времени выдачи настоящей привилегии, дорога не будет окончательно устроена». Проект устава, представленный учредителями компании в правительство России, не был утвержден, так как в это время разрабатывались правила создания и действия акционерных обществ в России. 6 декабря 1836 г. был издан указ об утверждении этих правил и проект устава акционерного общества Царскосельской железной дороги возвратили его учредителям для приведения в соответствие с этими правилами. По ходатайству учредителей компании перед правительством в уставе разрешили сохранить статьи, которые шли вразрез с утвержденными для российских компаний правилами: передача акций с простой подписью, получение дивидендов на купоны. Это было сделано в связи с тем, что правление компании уже обещало предоставлять данные права иностранным акционерам и правительство не хотело отпугивать их от участия в будущих акционерных обществах.

«ВЕЛИКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ, КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ БУДУЩЕЕ»

24 января 1837 г. в воскресенье состоялось публичное опробование поезда с паровозом в присутствии иностранных дипломатов. Среди прибывших были барон Я.Т. Геккерен, посланник Голландии, сотрудник посольства Д’Аршиак, Ж. Дантес, сын Августина Бетанкура Адольф.

В этой поездке мог бы участвовать и А.С. Пушкин, знавший о строительстве Царскосельской железной дороги и любивший бывать в Павловске. У Пушкина сложилось особое мнение о строительстве Царскосельской железной дороги. В письме Пушкина соредактору журнала «Современник», князю В.Ф. Одоевскому по поводу рукописи статьи в защиту железных дорог инженера путей сообщения профессора Института Корпуса инженеров путей сообщения М.С. Волкова говорится: «Статья г. Волкова… умно написана и занимательна для всякого. Однако, я ее не помещу, потому что, по моему мнению, правительству не нужно вмешиваться в проект этого Герстнера. Дело о новой дороге касается частных людей: пускай они и хлопочут…Дорога из Москвы в Нижний Новгород еще была бы нужнее дороги из Москвы в Петербург». В журнале «Современник» Пушкин написал: «Я просил князя Козловского дать мне статьи о теории паровых машин, теперь, когда Герстнер заканчивает свою чугунную дорогу между столицей и Царским Селом, всем нам «нужно понять и усвоить великое изобретение, которому принадлежит будущее». Статья П.Б. Козловского «Краткое начертание теории паровых машин» была опубликована в «Современнике» (в VII томе) уже после кончины Пушкина.

Д’Аршиак свою первую поездку по железной дороге описал в своих воспоминаниях. «Несколько сот саней теснились в Павловске у огромного полукруглого павильона. Это был тот увеселительный вокзал с рестораном, о котором ходячую остроту произнес министр финансов Канкрин: «В других государствах (к этому моменту уже действовали железные дороги с паровой тягой в Англии, Франции, Бельгии, Германии и США) железными дорогами связывают важные промышленные пункты, у нас выстроили такую в трактир».

Паровая машина гениального Стефенсона с ее печью, котлом, цилиндрами и насосами уже тяжело вздыхала, как огромное допотопное животное, готовое ринуться в пространство. На паровозе стоял Герстнер. Лицо его было радостно и почти вдохновенно. Он должен был собственноручно повести паровой поезд вдоль сугробов северных равнин. С гордостью и восхищением оглядывал он проложенные им тонкие стальные полосы, с неумолимой точностью устремлявшиеся из-под колес его огнедышащей машины в синеющие снежные дали.

Раздались пронзительные сигнальные свистки, и под звуки оркестра, заглушаемые тяжкими вздохами локомотива и грохотом бесчисленных колес, железное чудовище, выпускающее из чугунной трубы густые клубы черного дыма, медленно тронулось в свой прямолинейный путь. С каждой секундой оно ускоряло свой стальной пробег, повышая ритм своих стуков и унося нас с невообразимой быстротой мимо мелькающих деревьев и построек. Нами овладело чувство трепета и воздушной устремленности в какие-то неведомые миры».

Царскосельская железная дорога

«ОПАСНОСТИ НЕТ НИКАКОЙ»

Дорога открылась в мае, а уже в сентябре случилась первая авария на дороге: 5 сентября 1838 года в 11 вечера поездом «был раздавлен находившийся караульным крестьянин Семен Петров». Подвела низкая техническая оснащенность состава. И военный генерал-губернатор Петр Эссен запретил вечерние поездки. Его поддержал Николай I, распорядившийся отменить поезда после девяти вечера. Правление нашло выход из положения. Оно решило снабдить каждый паровоз фонарем с зеленым стеклом, а каждому караульному (их на дороге было более сотни) выдать фонари с красным и белым стеклами. После чего просило разрешить отправлять поезда и после девяти вечера.