Особенности проектирования и строительства в условиях Крайнего Севера

Сложные климатические условия северных территорий России и глобальное потепление диктуют особые требования к проектированию и строительству объектов. В чем эти особенности и как можно строить по-настоящему качественные здания на века, шла речь на онлайн-конференции МИД «ЕвроМедиа» на тему «Особенности проектирования и строительства в условиях Крайнего Севера». Мероприятие прошло 23 июля в рамках подготовки альманаха Отраслевого журнала «Вестник» ко Дню строителя.

Начальник ГАУ «Управление Госэкспертизы РС (Я)» Вера Кузакова отметила, что здания и сооружения в северных территориях строят по первому принципу сохранения мерзлого грунта, на свайных фундаментах с проветриваемым подпольем. «Мы закладываем мероприятия, которые обеспечивают сохранение мерзлотно-грунтовых условий, оснований на весь период эксплуатации. Если раньше мы проектировали здания с глубиной заложения фундамента 8-10 метров, то те изменения, которые мы сейчас все ощущаем и наблюдаем, — потепление климата, отражаются на грунтовой толще. Естественно, осложняются мерзлотно-грунтовые условия, меняется глубина заложения. Сейчас сваи закладываем на глубину 15-18 метров. Все чаще и чаще применяем охлаждающие установки, которые обеспечивают охлаждение грунтов в процессе строительства и позволяют загружать фундаменты в установленные сроки. Это отражается на удорожании строительства зданий».

В деталях о преимуществах таких установок рассказал Сергей Окунев, главный инженер НПО «Фундаментстройаркос» (г. Тюмень), — организации, которая с 1991 года занимается проектированием и созданием охлаждающих установок, а также осуществляет их монтаж на объектах, находящихся в суровых климатических условиях. «Почти за тридцать лет у нас наработан большой объем технологических решений, среди них есть и стандартные, типовые, но преимущественно мы разрабатываем и предлагаем технологические решения, учитывая специфику каждого объекта. Такой подход должен быть при реализации всех программ, в том числе при проведении капремонта. Капремонт должен быть индивидуальным. Новые решения, как показывает опыт нашего научно-производственного объединения, позволяют в условиях потепления климата уменьшить длину закладываемых свай в фундамент, сократить логистические расходы, приводят к другим положительным эффектам», — рассказал эксперт.

В качестве примера Сергей Окунев привел недавнее решение по восстановлению фундамента с использованием установки с углекислотой, разработанное НПО «Фундаментростройаркос» для жилых домов в Норильске. В результате применения инновационной технологии фундамент был укреплен, и домам вернули опору, которую давала вечная мерзлота. Кроме того, монтаж был проведен таким образом, чтобы система не мешала в дальнейшем эксплуатации зданий.

К сожалению, данная технология не нашла должного успеха на бюджетных объектах. На объектах госзаказа такие решения на первый взгляд часто оказываются дорогими, несмотря на возникающую существенную экономию в процессе строительства.

Директор ГАУ Архангельской области «Управление государственной экспертизы» Валерий Худяков отметил, что Северу необходима государственная поддержка. «В тех местах, где по первому типу на слабых грунтах существуют здания, на мой взгляд, необходимо предпринимать мероприятия именно государству. То есть принимать меры заранее, не дожидаясь, когда пойдут подвижки, когда дома будут сходить со свай, будут какие-то катастрофические действия. Необходимо, конечно, вести тотальный мониторинг и заново проверить инженерно-геологические условия, заранее предусмотреть мероприятия по укреплению фундаментов, а возможно, даже по переносу этих поселков в более благоприятные условия», — добавил Валерий Худяков.

В ходе дискуссии эксперты обсудили также вопросы ценообразования в экспертизе, уместности использования типовых проектов в условиях Крайнего Севера, вопрос подготовки квалифицированных специалистов и ряд других тем.

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО СЕВЕРНОГО КЛИМАТА

АННОТАЦИЯ

Автором рассмотрены факторы, препятствующие активному освоению территории распространения многолетнемерзлых грунтов. Представлена информация об основных принципах и методах проектирования и строительства на вечномерзлых грунтах, а также о мероприятиях для обеспечения высокой несущей способности оснований и фундаментов зданий и сооружений. Описаны часто применяемые типы фундаментов и материалов для утепления ограждающих конструкций в условиях северных широт. Приведены модульные здания из блоков-контейнеров, как отдельный вид строительных объектов для Крайнего Севера.

Россия – северная страна, почти 2/3 которой находится в области вечной мерзлоты. Грунты и горные породы здесь находятся в постоянно мерзлом состоянии, оттаивая лишь на небольшую глубину летом (примерно на 1-3м) [1]. Исключительностью Российского Севера являются суровые климатические условия, которые становятся существенными преградами для строительства. Строительная инфраструктура здесь активно развивается с 30-х гг. XX в., со времени начала добычи полезных ископаемых в этом регионе. В сооружениях, возводимых на вечномерзлых грунтах без принятия особых, отличных от обычных условий, мер и методов, возникают совершенно недопустимые деформации, затрудняющие эксплуатацию сооружений и приводящие к их полному разрушению. Известны случаи обрушения неправильно построенных домов в Чите, а в Канаде, например, жителям пришлось покинуть целых два небольших города, построенных в годы войны: их дома вечная мерзлота буквально вывернула из земли [2].

Инженерная геокриология, как отрасль геокриологии, занимается особенностями проектирования и строительства различных инженерных сооружений в зоне распространения вечномерзлых грунтов. Развитие ее началось в 20-х годах XX века благодаря стараниям таких ученых, как М.И. Сумгин, В.А. Обручев и В.И. Вернадский. Большой вклад внес Николай Александрович Цытович, который является основоположником инженерного мерзлотоведения, сформулировавший основные принципы механики мерзлых грунтов.

Рис. 1 Цытович Николай Александрович

Разработки, выполненные им в начале 30-х годов и позднее, привели к созданию нового научно обоснованного метода строительства с сохранением мерзлого состояния грунтов, усовершенствованный в дальнейшем учеными мерзлотоведами и конструкторами строителями. На основе этого метода в военное время, а особенно в послевоенные годы были возведены многие многоэтажные здания, промышленные предприятия в Якутске и в других местах. Так, благодаря Н.А. Цытовичу и другим ученым-мерзлотоведам были построены один из самых северных городов планеты Норильск и крупнейший в мире Норильский горно-металлургический комбинат. Под руководством этого выдающегося ученого кафедра механики грунтов, оснований и фундаментов МИСИ достигла больших успехов, и благодаря его работам и трудам других сотрудников она продолжает стремительно расти. [3]

При проектировании и строительстве зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах, выделяют 2 основных принципа использования этих грунтов в качестве оснований:

Как показывает практика, здания и сооружения в условиях Крайнего Севера строятся в основном по первому принципу, так как в мерзлом состоянии грунт имеет высокую несущую способность. В настоящее время при проектировании и расчете оснований и фундаментов зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах применяют несколько методов [4]:

В качестве варианта, предлагается использование грунтов оснований в вечномерзлом состоянии, как способ обеспечения их эксплуатационной пригодности и долговечности [5]. Технология метода заключается в организации мероприятий по уменьшению температуры грунтового основания до расчетных значений:

Основным типом фундаментов для вечномерзлых грунтов являются свайные фундаменты. Возможно использование свай следующих типов:

Но и они подвергаются разрушению под действием многих конструктивных и природных факторов: 1) неправильная планировка подполий и окружающей территории, не обеспечивающая отвода поверхностных, надмерзлотных и аварийных вод от фундаментов; 2) напорное давление надмерзлотных вод при промерзании грунта в начале зимнего периода; 3) образование трещин в сваях под действием температурных деформаций ростверков; 4) превышение расчетных напряжений в бетоне, значительно снижающее его морозостойкость.

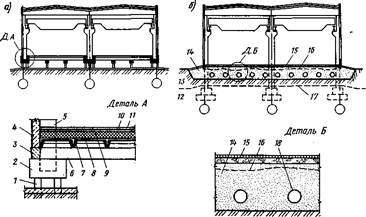

Это привело к исследованию альтернативного типа фундаментов поверхностных вентилируемых пространственных фундаментов- оболочек. Они обладают рядом преимуществ, среди которых: совместимость функции несущей и охлаждающей грунт конструкции, что осуществляется посредством отсыпаемого на мерзлом основании промежуточного слоя; выполняемый из непучинистого материала промежуточный слой под пространственным фундаментом, значительно снижающий интенсивность криогенных процессов при тепловом и механическом взаимодействии зданий с мерзлым основанием; возведение фундаментов без нарушения мерзлотно-грунтовых условий на строительных площадках, что позволяет ликвидировать временной технологический разрыв, который необходим при устройстве свайных фундаментов.

Так, опыт эксплуатации четырехэтажного здания каркасно-панельного административно-бытового комбината (АБК), возведенного на фундаменте-оболочке монолитной конструкции на сильнольдистых высоко-температурных грунтах показал, что произошло не только промерзание промежуточного слоя, но и понижение температуры грунтов ниже его подошвы.

Рис.3. Часть строящегося здания АБК на поверхностном фундаменте- оболочке в г. Норильск

Верхняя граница вечной мерзлоты установилась на глубине 1,8 м. Средняя осадка фундамента-оболочки составила 2,1 см, что является хорошим результатом. А значит и поверхностные фундаменты являются прекрасным решением для суровых условий наших северных регионов. [9]

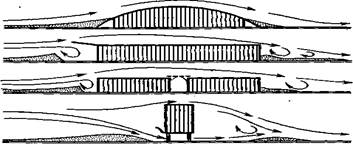

Возведение фундамента – не единственная проблема, с которой сталкиваются инженеры при строительстве зданий в условиях Крайнего Севера. Аномально низкая температура, сильные ветры и суровые метели – еще одна особенность северного климата. Для обеспечения максимального комфорта кварталы городов в таком случае строят замкнутым контуром, с минимальным числом площадей и узкими разрывами между домами, что позволяет значительно снижать скорость ветра.

При строительстве на вечномерзлых грунтах основным типом возводимого здания является здание каркасного типа. Высокая скорость монтажа – вот главное его достоинство. В связи с этим, элементы каркаса выполняют из сборного железобетона и металла, причем металлические конструкции более эффективны и обладают рядом преимуществ перед железобетонными. Так, это отсутствие мокрых процессов, которое дает возможность вести строительство при низких температурах без устройства тепляков, также меньшая нагрузка на фундамент, так как при равных эксплуатационных условиях здание из стального каркаса будет легче железобетонного. Элементы здания из металлического каркаса можно демонтировать, усиливать несущие конструкции полосами стали, в случае необходимости, производить модернизацию здания под новые требования производства, а повторное использование металла после демонтажа позволяет использовать его гораздо экологичнее и эффективней. [10]

Что касается ограждающие конструкции и теплоизоляции стен, то выполняют их из облегченных, утепленных панелей. Наилучшим решением во многих случаях является сэндвич- панель, которая имеет трёхслойную структуру, состоящую из двух листов жёсткого материала (металл, ПВХ, ДВП, магнезитовая плита) и слоя утеплителя между ними. Принцип сэндвич-технологии был описан ещё в 1950-х годах, однако активное применение сэндвич-панелей в строительстве в России началось лет через 30. Появление в России изделий, в которых в качестве утеплителя используется плита из каменной ваты, позволило эффективно решить проблему сохранения тепла. Производство в России панелей по западным технологиям с принятыми за рубежом классами точности (и соответствующих нормативам для нашего климата) сделало этот материал оптимальным выбором для строительства в районах с суровым климатом. В настоящее время индустриальными методами возводится подавляющая часть городов и посёлков Сибири и Дальнего Востока. [11] Важным элементом является теплоизоляция не только фундаментов, стен и кровли, но и светопрозрачных конструкций, и конструкции оконных блоков с заполнением инертными газами находят сегодня широкое применение в практике строительства на российском Севере. В частности, специальная программа по внедрению энергосберегающих окон действует в Красноярске. [11]

Рис.4. Крепление сэндвич панелей

Они очень популярны в условиях Крайнего Севера в силу своих многочисленных достоинств, а именно:

Рис. 5 Модульное здание г. Чита

Сегодня в условиях крайнего севера действует несколько десятков различных полярных станций, все они построены из модульных быстровозводимых зданий на свайном типе фундамента. Самым знаменитыми объектами являются станция «Арктический трилистник» на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа и военная база «Северный клевер», размещенная на о. Котельный архипелага Новосибирские острова.

Основываясь на приведенных выше сведениях, можно сделать вывод, что динамика строительства городов на Крайнем Севере будет расти, что подразумевает дальнейшее изучение данных территорий и подталкивает к проектированию и созданию новых типов фундаментов, более технологичных и менее энерго- и материалоёмких. Как вариант, поверхностных фундаментов, совмещенных с несущими и ограждающими модульными конструкциями, в силу компактности и большой жесткости последних.

ЗДАНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

Лекция 7

7.1. Здания, возводимые в сейсмических районах.

7.2. Здания для строительства в районах Крайнего Севера и вечномерзлых грунтов.

7.3. Здания, возводимые на просадочных грунтах.

7.4. Строительство в районах с жарким климатом.

7.1. Здания, возводимые в сейсмических районах.Принципы проектирования сейсмостойких зданий и сооружений.Здания и сооружения, предназначенные для возведения в сейсмических районах, отличаются от обычных рядом особенностей в объемно-планировочном и конструктивном решениях.

При проектировании сейсмостойких зданий и сооружений необходимо обеспечивать симметричное расположение относительно их главных осей и равномерное в плане распределение масс и жесткостей. Невыполнение этого условия может привести к несовпадению центра тяжести нагрузок с центром жесткости сооружения (этот центр определяется расположением и жесткостью рам каркаса, стен, покрытия и т. д.), что будет интенсифицировать развитие крутящих моментов в плане здания и приведет к концентрации усилий на отдельных несущих конструкциях (рис. 4).

Рис. 4. Конструктивные мероприятия,

снижающие сейсмические воздействия на здания (планы):

а) разделение здания на отсеки антисейсмическими швами; б) перенос тяжелого оборудования в нижний этаж; в) замена мостового крана козловым (напольным); 1 – антисейсмический шов; 2 – нерекомендуемое расположение оборудования; 3 – рекомендуемое; 4 – мостовой кран; 5 – козловой кран

Здания в сейсмических районах должны иметь простое очертание в плане (круг, квадрат, прямоугольник). Не рекомендуется делать к ним пристройки и асимметрично располагать лестничные клетки. Простыми должны быть и фасады зданий – без уступов и надстроек.

Конструктивные особенности сейсмостойких зданий.Во время землетрясений фундаменты по сравнению с другими элементами здания подвергаются меньшим повреждениям. Однако надежно выполненные фундаменты – залог повышенной сейсмостойкости других конструкций зданий (рис. 5).

Рис. 5. Детали каркасов многоэтажных сейсмостойких зданий:

а) перекрытие с монолитными продольными ригелями; б) сопряжение поперечных сборных ригелей с колонной; в) сопряжение сборных поперечных и продольных ригелей с колонной; 1 – продольные монолитные ригели; 2 – сборные железобетонные плиты; 3 – поперечные ригели; 4 – продольный сборный ригель; 5 – сварные сетки; 6 – хомуты; 7 – ванная сварка; 8 – бетон (на марку выше бетона стыкуемых элементов)

Хорошей сейсмостойкостью обладают применяемые в Японии фундаменты из железобетонных башмаков круглой формы, установленных на уплотненную песчано-гравийную подушку; последнюю заключают в железобетонную цилиндрическую обойму-оболочку. Подушка является амортизатором, смягчающим сейсмические воздействия на здание.

Сейсмостойкие сооружения можно сооружать на свайных фундаментах – забивных железобетонных сваях-стойках. Ростверк в пределах отсека устраивают непрерывным, в одном уровне и с заглублением в грунт. В целях обеспечения хорошего сцепления стен с фундаментными балками или ленточными фундаментами гидроизоляционный слой следует выполнять из жирного цементного раствора.

По конструктивной схеме стены сейсмостойких каркасных зданий могут быть самонесущими – с опиранием на фундаментные балки и навесными – с опиранием на каркас.

Высота самонесущих стен при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов не должна превышать соответственно 18, 16 и 9 м. В стенах высотой более 12,9 и 6 м при расчетной сейсмичности соответственно 7, 8 и 9 баллов предусматривают конструктивное вертикальное продольное армирование. Площадь всей продольной арматуры должна составлять не менее 0,1 % площади сечения кладки.

Крепления стен к элементам каркаса не должны препятствовать горизонтальным смещениям каркаса вдоль самонесущих стен или на участках между горизонтальными антисейсмическими швами при навесных стенах.

Покрытия сейсмостойких зданий должны быть возможно более жесткими в горизонтальной плоскости. Для их монтажа применяют сборные типовые конструкции, разработанные для несейсмических районов, но при условии выполнения более прочных соединений.

В зданиях при расчетной сейсмичности 8 и 9 баллов предпочтение отдают облегченным несущим и ограждающим конструкциям покрытий (металлические фермы, стальной профилированный настил, асбестоцементные и алюминиевые листы и панели и др.). Необходимую жесткость таким покрытиям придают постановкой дополнительных связей. Применять железобетонные подстропильные конструкции в таких зданиях не рекомендуется.

В зданиях с расчетной сейсмичностью 7 баллов продольную устойчивость обеспечивают постановкой стальных связей между колоннами или продольными рамами с жесткими узлами. Стыкуют колонны в зоне действия наименьших изгибающих моментов.

Междуэтажные перекрытия устраивают из сборных железобетонных элементов с образованием жесткого диска. С этой целью предусматривают следующие меры: стыки ригелей с колоннами выполняют замоноличенными со сваркой арматурных выпусков, плиты тщательно приваривают к сборным ригелям, а швы заполняют бетоном марки не ниже 200; в случае бесконсольного сопряжения сборных ригелей с колоннами помимо сварки закладных элементов в колоннах и ригелях на стыкуемых поверхностях устраивают шпонки. Для зданий с расчетной сейсмичностью 9 баллов в продольных ребрах плит предусматривают пазы для образования бетонных шпонок. Марку бетона зазоров принимают на одну ступень выше марки бетона соединяемых элементов. Например, при марке бетона соединяемых элементов 200 марка бетона для заполнения зазоров должна быть 300.

7.2. Здания для строительства в районах Крайнего Севера и вечномерзлых грунтов.Такие районы, включающие тундровые, лесотундровые и частично таежные зоны, занимают около 47 % территории Российской Федерации. Обладая крупными запасами многих полезных ископаемых, районы Крайнего Севера и вечномерзлых грунтов имеют большое народнохозяйственное значение.

К особым условиям, отличающим северные районы от областей средней полосы, следует отнести:

– продолжительный зимний период (от 185 до 305 дней) с низкими отрицательными температурами; густые туманы при температуре ниже – 30–40 °С; короткое лето; большой годовой температурный перепад (в отдельных местах до 100 °С), сильные ветры, достигающие 30–40 м/с;

– вечномерзлое состояние грунтов при различных их теплофизических и строительных свойствах и многообразном характере распространения и залегания грунтов (сплошное, прерывное и островное при различной мощности вечномерзлой толщи); наличие поверхностного слоя, ежегодно протаивающего летом и замерзающего зимой, называемого деятельным;

– высокую относительную влажность воздуха в районах побережья морей и океанов (до 90 %), длительный полярный день и ночь; малую естественную освещенность территории осенью и зимой и недостаток ультрафиолетового облучения в районах, находящихся севернее 66-й параллели;

– сильные и продолжительные метели и поземки в тундровых и лесотундровых зонах, вызывающие в ряде мест заносы высотой до 10–15 м и оголяющие землю на других участках;

– скудную растительность в районах побережья морей и океанов, отсутствие крупноствольной растительности в тундровой зоне и слабое развитие растительности в лесотундровых и северотаежных районах;

– малую освоенность территории, небольшую численность населения, редкое размещение населенных пунктов, отдаленность их от промышленных районов, ограниченность и сезонную периодичность транспортной связи, слабое развитие строительной индустрии.

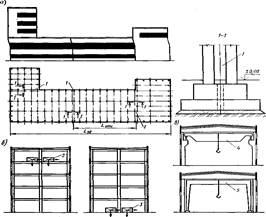

Необычные климатические, грунтовые и экономические условия районов Крайнего Севера и вечномерзлых грунтов вызывают необходимость разработки для них проектов зданий и сооружений с особыми объемно-планировочными и конструктивными решениями (рис. 6).

Методы строительства на вечномерзлыхгрунтах. Вечномерзлые грунты, обладающие достаточной несущей способностью в мерзлом состоянии, утрачивают ее при оттаивании и в таком виде, как правило, становятся непригодными в качестве оснований. Долговечность зданий и сооружений обеспечивают устройством надежного основания, исключающего появление недопустимых деформаций. В этих целях можно также применять конструкции зданий и сооружений, приспособленные к повышенным неравномерным осадкам.

Рис 6. Примеры планов предприятий и типов зданий,

снижающие заносимость снегом: использование аэродинамических свойств

зданий для уменьшения снежных заносов

На монолитных скальных и подобных им породах, не меняющих механических свойств при изменении температуры с отрицательной на положительную, здания на Крайнем Севере возводят без учета вечно-мерзлого состояния грунтов.

С учетом инженерно-геологических условий, конструктивных особенностей зданий, характера технологического процесса и экономической целесообразности принимают следующие принципы использования вечномерзлых грунтов в качестве основания:

– принцип I – грунты основания сохраняют в мерзлом состоянии как в процессе строительства, так и на весь период эксплуатации здания (сооружения);

– принцип II – грунты основания находятся в оттаявшем состоянии, причем оттаивание их допускается в процессе эксплуатации здания или до начала возведения.

Для сохранения грунтов основания в мерзлом состоянии с целью обеспечения их расчетного теплового режима предусматривают холодные подполья или холодные первые этажи зданий, охлаждающие трубы или каналы в основании пола, а также теплоизолирующие слои под ними.

Наиболее простой и надежный способ сохранения грунтов основания в мерзлом состоянии – устройство холодного подполья, вентилируемого в течение всего года. Пол первого этажа в этом случае обязательно должен быть приподнят над поверхностью грунта.

При строительстве зданий по II принципу грунты основания содержат в оттаивающем или оттаявшем состоянии. В случае необходимости предусматривают мероприятия по уменьшению деформаций основания, приспосабливают конструкции зданий к восприятию повышенных деформаций или совмещают оба мероприятия. Для решения этого вопроса проводят расчет основания по деформациям.

Уменьшить деформации основания можно предварительным искусственным оттаиванием вечномерзлого грунта на заданную глубину до возведения здания (иногда с уплотнением или закреплением его), заменой льдонасыщенного грунта карьерным песчаным или крупнообломочным грунтом или увеличением глубины заложения фундаментов.

Принцип строительства выбирают с учетом конкретных условий застраиваемой площадки, типа здания, материалоемкости, продолжительности его возведения.

В зданиях, проектируемых по I принципу, не рекомендуется устраивать подвалы и цокольные этажи, подземные каналы и галереи. Если же последние нужны по условиям технологии производства, предусматривают надежную гидро- и теплоизоляцию вечномерзлых грунтов основания.

Покрытия зданий должны иметь простой профиль без выступающих и западающих участков, которые вызывают завихрения снеговетровых потоков и отложение снега. Предпочтение отдают зданиям с плоской и криволинейной крышами. Многоскатные здания располагают вдоль направления доминирующих зимних ветров, а при односкатных кровлях уклон ориентируют в наветренную сторону. В большинстве случаев водоотвод с покрытий предусматривают неорганизованный наружный.

Дата добавления: 2014-01-20 ; Просмотров: 4807 ; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет