Институт информации по строительству и архитектуре

Смотреть что такое «Институт информации по строительству и архитектуре» в других словарях:

ИНФОРМАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ИНСТИТУТ — Всерососсийский научно исследовательский (ВНИИИС) организован в 1980 в Москве на базе Центрального института научной информации по строительству и архитектуре. Исследования по информатике; информационное обеспечение процессов управления,… … Большой Энциклопедический словарь

Информации по строительству и архитектуре институт — Всероссийский научно исследовательский (ВНИИИС), организован в 1980 в Москве на базе Центрального института научной информации по строительству и архитектуре. Исследования по информатике; информационное обеспечение процессов управления,… … Энциклопедический словарь

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы — (Москомархитектура) орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительной и архитектурной деятельности, выполняет в пределах своих полномочий исполнительно распорядительные, координационные и иные функции… … Википедия

ВНИИИС — Всерососсийский научно исследовательский институт информации по строительству и архитектуре с 1980 по 1989 ранее: ЦИНИС после: ВНИИНТПИ образование и наука ВНИИИС Всероссийский научно исследовательский, проектно конструкторский институт… … Словарь сокращений и аббревиатур

Архитектурные научные институты — Первые А. н. и. в СССР (Архитектуры жилища, Архитектуры общественных и промышленных сооружений, Градостроительства и планировки населенных мест, Строительной техники, Архитектуры колхозного и сельского строительства, Истории и теории… … Большая советская энциклопедия

ЦИНИС — Центральный институт научной информации по строительству и архитектуре … Словарь сокращений русского языка

ЦИНИС — Центральный институт научной информации по строительству и архитектуре с 1943 по 1980 после: ВНИИИС образование и наука … Словарь сокращений и аббревиатур

Раппапорт — Раппапорт, Александр Гербертович Александр Гербертович Раппапорт Род деятельности: архитектор, теоретик архитектуры, архитектурный критик, искусствовед … Википедия

Раппапорт, Александр Гербертович — Александр Гербертович Раппапорт … Википедия

Дмитровское шоссе — Это статья про улицу в Москве. Про автомобильную магистраль Москва Дмитров Дубна см. А104. Дмитровское шоссе Москва … Википедия

Архитектурные научные институты

Архитекту́рные нау́чные институ́ты

Первые А. н. и. в СССР (Архитектуры жилища, Архитектуры общественных и промышленных сооружений, Градостроительства и планировки населенных мест, Строительной техники, Архитектуры колхозного и сельского строительства, Истории и теории архитектуры) были созданы при Академии архитектуры СССР (См. Академия архитектуры СССР) (АА СССР) в 1934. В 1964 были образованы самостоятельные научные институты, находящиеся в ведении Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР: Центральные научно-исследовательские и проектные институты типового и экспериментального проектирования (ЦНИИЭПы) жилища, учебных, лечебно-курортных, торговых зданий, зрелищных и спортивных сооружений, инженерного оборудования; Центральный научно-исследовательский и проектный институт (ЦНИИП) градостроительства. В эту же систему входят зональные институты: Ленинградский, Киевский, Сибирский, Ташкентский ЗНИИЭПы. Проблемы градостроительства изучаются в Ленинграде (ЛенНИИПград) и в Киеве (НИИП градостроительства). В области типового проектирования и связанных с ним проблем стандартизации и унификации работает Московский институт типового и экспериментального проектирования (МНИИТЭП). Ряд институтов занимается вопросами промышленной (Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный Институт промышленных зданий и сооружений и др.) и сельской архитектуры. Над проблемами теории и истории архитектуры работают московский и киевский научно-исследовательский Институт теории, истории и перспективных проблем советской архитектуры. Подбором научной информации по всем разделам занимается Центральный Институт научной информации по строительству и архитектуре (ЦИНИС). Научные институты имеются также при Госстроях БССР и Литовской ССР. Научные институты состоят из отделений научно-исследовательских работ, включающих типологические секторы и секторы конструкций, инженерного и технологического оборудования, экономики строительства, лаборатории строительной физики, которые изучают свои предметы применительно к профилю института, а также проектных мастерских, ведущих на этой основе типовое, экспериментальное и индивидуальное проектирование. Институты разрабатывают научные прогнозы развития градостроительства, теоретические основы планировки и застройки городов, основы проектирования жилых и общественных зданий, создают нормативные указания и пособия по проектированию зданий и их размещению в городах и сёлах, разрабатывают проектные задания, активно влияя на практику проектирования и строительства.

В зарубежных странах большая часть архитектурных исследований проводится в отделениях и школах архитектуры при университетах и политехнических институтах. Уэльский, Ноттингемский, Манчестерский, Белфастский и другие университеты, Технологический институт в Бате (в Великобритании), Университет Сев. Каролины и Массачусетсский технологический институт (в США), Сиднейский университет (в Австралии) составляют основу сети архитекутрных научно-исследовательских институтов. Созданный в Академии наук США (1952) Научно-исследовательский Институт по строительству в 1962 получил самостоятельность. Во Франции архитектурные исследования ведут не государственные, а общественные (Исследовательский центр градостроительства, Научно-технический центр строительства) и частные (созданный в 1966 объединением архитекторов Исследовательский центр архитектуры, градостроительства и строительства) учреждения. В ФРГ изучение архитектурных проблем возглавляется Научно-исследовательским Институтом по строительству (Ганновер) и ведётся в университетах, строительных центрах, исследовательских обществах. В Италии и Японии после 2-й мировой войны особое значение приобрели исследовательские общества и творческие архитектурные группы, которые разрабатывают перспективные проблемы архитектуры, проблемы прогнозирования строительства в городах.

Большое внимание проблемам научного проектирования, строительства и изучения архитектурного наследия уделяется в социалистических странах. В ГДР в 1951 была организована Германская строительная академия. В Болгарской академии наук в 1962 создан сектор теории и истории архитектуры и градостроительства. В Польше функционирует Институт градостроительства и архитектуры, в Чехословакии — Научно-исследовательский Институт по строительству и архитектуре, в Венгрии — Институт по проектированию общественных зданий.

Архитектура СССР: Институт научной информации по общественным наукам

Фундаментальной библиотеке отделения общественных наук АН СССР потребовалось значительное расширение и обновление. В 1960 году проектирование ответственного объекта было поручено Якову Белопольскому, мастерская которого разрабатывала планировку Юго-Западного района Москвы.

Коллективом архитекторов было сделано эффектное и в то же время простое решение фасадов здания: простые остеклённые объёмы украшали только рёбра солнцезащиты на двух нижних этажах, и скромная лента остекления третьего этажа, нависавшего над нижней частью здания. Перед зданием был сделан прямоугольный бассейн, над которым был перекинут мостик к порталу библиотеки. Фонтан выполнял функцию охлаждения воды для кондиционирования помещений Института и библиотеки.

Общий вид. Фото 1970-х гг. © ИМО

Переезд с улицы Фрунзе в новое здание начался в мае 1974 г. Торжественное открытие научного учреждения, образующего единую архитектурную композицию с размещёнными рядом зданиями Центрального экономико-математического института и Центральной научной медицинской библиотеки, состоялось 7 июня 1974 г.

Была организована скоростная система выдачи книг, которые доставлялись на подъемники у кафедры выдачи по роликовым конвейерам. Еще больше ускоряла процесс электромагнитная почта. Заполненные – конечно же, от руки – требования сворачивались в трубочку, заключались в цилиндрический контейнер и помещались в гнездо соответствующего отдела. Включался ток, и под влиянием электромагнитного поля контейнер мгновенно попадал в нужный отдел, где сотруднику оставалось только снять с полки книги и положить их на конвейер.

Общий вид. Фото 1970-х гг. © ИМО

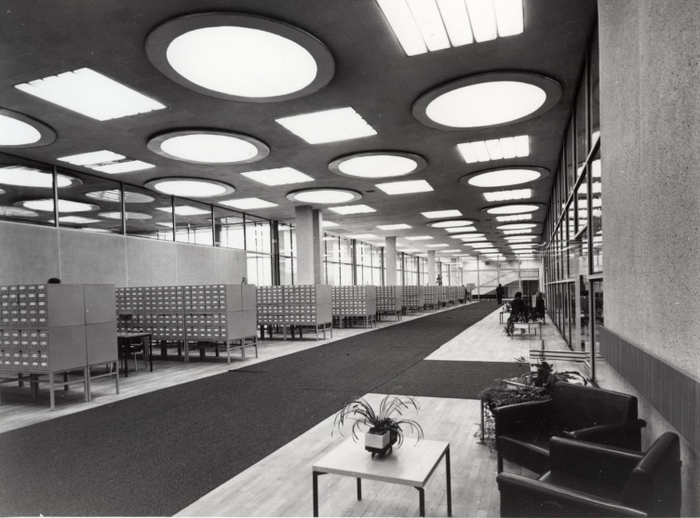

Архитекторам удалось сделать полностью стеклянными и внешние стены третьего этажа, и перегородки между залами, тем самым создав визуально единое пространство. Вся мебель в читальных залах была низкой, чтобы ничто не загораживало эффектного зрелища потолка, покрытого рядами круглых люкарн.

Интерьер. Фото 1970-х гг. © ИМО

В конце 1980-х гг. система вентиляции и кондиционирования, основанная на бассейне с фонтанами перед фасадом здания, вышла из строя. Летом в здании было очень душно. В 1990-х гг. пришёл в аварийное состояние и был закрыт мост, ведущий к главному входу.

30–31 января 2015 г. в здании ИНИОН произошёл очень крупный пожар. Огонь распространился на площади в 2000 м², из-за чего 1000 м² кровли обвалилась. В результате пожара было разрушено левое крыло здания, где находились кабинеты сотрудников и читальные залы, в подсобных фондах которых хранились выходившие в России и за рубежом основные справочные издания: энциклопедии и словари, труды отечественных и зарубежных историков, философов и экономистов, коллекции материалов по истории Первой и Второй мировых войн. В меньшей степени огонь и вода затронули книгохранилища. Уцелели Фонд редких изданий и Готская библиотека, вывезенная в СССР после Второй мировой войны, библиотечные каталоги. По официальным данным, люди не пострадали.

Снесенное здание сгоревшей библиотеки ИНИОН РАН на Нахимовском проспекте, 18 июля 2019 года

В результате пожара было утрачено 5,42 млн экземпляров изданий. С учётом дубликатов, малоценных и подлежащих списанию изданий, трудно восстановимые потери фундаментальной библиотеки ИНИОН РАН составляют в 2,32 млн экземпляров. По предварительной оценке, которую озвучил президент РАН Владимир Фортов, в результате пожара утрачено 20% библиотечных фондов. Некоторые экземпляры книг были украдены и впоследствии обнаружены при попытке сбыта.

В мае 2015 г. был произведён демонтаж сохранившихся конструкций 3 этажа левого крыла здания. Персонал института продолжал работать в непострадавшем от огня крыле. В таком состоянии здание простояло более 4 лет, только в конце июня 2019 г. его сгоревшее крыло было разобрано. Полностью здание снесено 12 июля 2019 г.

Найдены возможные дубликаты

сейчас оно возводится заново и вроде по тому же проекту.

Советский брутализм в архитектуре

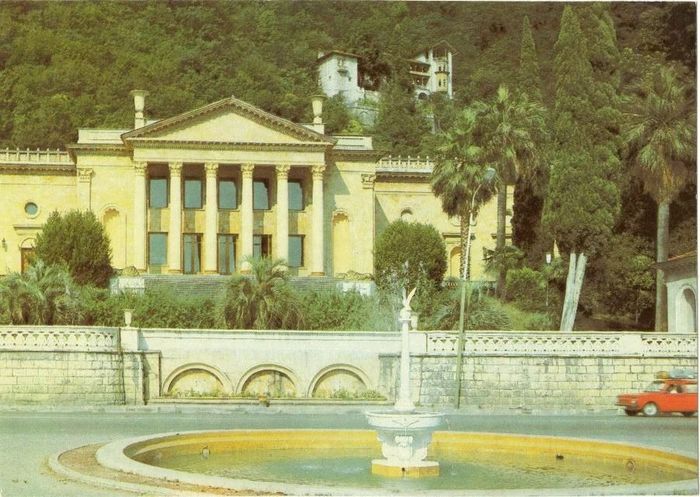

«Уходящая красота» Заброшенный кинотеатр в городе Гагры

Здание строилось пленными немцами в ранние послевоенные годы и в текущем заброшенном виде прекрасно подходит в качестве иллюстрации утраченного советского наследия.

Построенное в «южном варианте сталинского ампира», здание оно выполняло функции театра в зимний период времени, а затем в «70-е» годы было переоборудовано под кинотеатр.

Снаружи здание все ещё смотрится помпезно, но стоит зайти как накатывают «запахи и заброшки». Увы сейчас памятник советской архитектуры пребывает ужасном состоянии.

Почти три десятка лет здание заброшено. Надо признать, что его пытались отремонтировать, но денег хватило только на то, чтобы заменить окна и двери. Вскоре, оставленное без охраны здание снова приобрело прежний вид: стёкла разбиты, а двери сломаны.

Лучше всего в заброшенном кинотеатре сохранился второй этаж. Здесь почти нет мусора и надписей на стенах. К сожалению, остальным помещениям повезло намного меньше и они довольно сильно разрушены.

Второй зал — от входа налево. Здесь была концертная площадка где выступали местные и гастролирующие музыкальные коллективы. Ни сцены, ни стульев к сожалению не сохранилось, как не сохранилось и величественной люстры когда-то свисавшей с потолка.

Кстати о потолке. Потолки заброшенного здания то немногое, по чему ещё можно судить о том, насколько роскошно и богато когда-то выглядело здание. Настоящий дворец для пролетариата.

Второй зал — от входа направо. Здесь раньше располагался кинозал

Ещё совсем недавно его состояние было намного лучше: стены украшали фигурные звукопоглощающие панели и были остатки сцены, но к настоящему времени зал представляет собой печальное зрелище. Сказываются годы запустения.

Но если запрокинуть голову, то ещё можно увидеть остатки былой красоты до которой не дотянулись руки вандалов.

А вот так выглядело монументальное сооружение в советское время. Жаль нет фото изнутри.

Одно из самых красивых заброшенных зданий которые довелось посетить в Абхазии. Интересно было бы взглянуть на то, как оно выглядело раньше. Может вам попадались фото изнутри?

Наш проект про заброшенные места в соцсетях:

Основной канал (всё подряд, 1000+ публикаций)

Вконтакте (анонсы и каталог материалов)

Телеграм (выборка лучших постов, минимум лишнего)

Спальные районы Москвы.Окраины Москвы

Фотографии других районов можно увидеть в предыдущих постах

Мое увлечение. Часть третья (заключительная)

Адрес: Абсамата Масалиева, 55

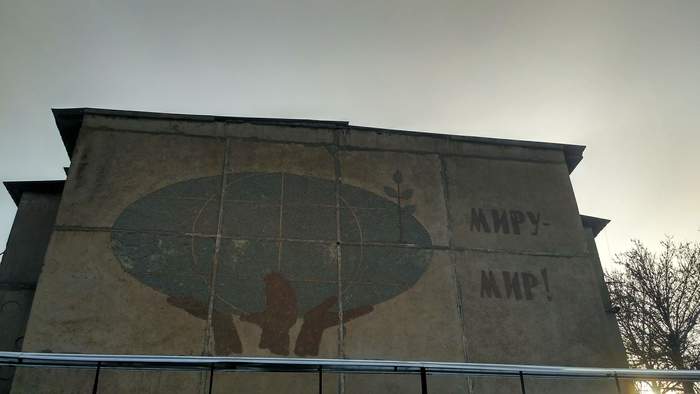

Мурал к 35-летию победы

Адрес: Исхака Раззакова, 16

Адрес: Алишера Навои, 40

Одна из трёх муралов на улице Салиева.

Стоит самой первой на въезде в неё.

50 лет хлопковому комбинату

Ансамбль мозаик, что расположен возле аэропорта найти сложно, так как до него едут лишь одна маршрутка 131, а с дороги на город, его видно очень отдалённо.

Адрес: Аэропортская, дом 18, дом 5

Красный крест и полумесяц (1990)

Ошская областная больница богата на артефакты советской эпохи, здесь есть и металлические конструкции в виде врачебных выражений на латыни, и несколько мозаик, также несколько панно из камня.

Адрес: Увамская, 12в

Узорные мозаики и геометрические фигуры

Национальные орнаменты у нас встречаются буквально на каждом втором доме, а с геометрическими фигурами чуть реже.

Находите и берегите свои мозаики)

Моё увлечение. Часть вторая

Рад, что мой предыдущий пост вызывал у многих интерес.

Расположены на въезде в город со стороны Кара-Суу, сразу после ЖД путей.

Адрес: Исхака Раззакова 2Б/2

Космические мозаики (1982)

К собственному удивлению, нашёл их только в этом году, хотя очень часто ходил мимо и не замечал.

Расположены они на торцах общежития женского турецкого лицея «Себат».

Адрес: Раимбекова, 11а

Мозаики строительного техникума и профессионального лицея (1985)

Первое панно легко найти, так как оно тоже находится на въезде в город, но со стороны Узгена и дороги на Бишкек.

А со вторым панно сложнее, оно находится далековато от центра, под Сулейманкой, возле заправки МПА и закрыто деревьями.

Адреса: Монуева, 52 и Осконалиева, 1

Этот мурал одним из первых необходимо реставрировать. Он расположен в здании с ЗАГСом и большое количество молодожён фотографируется на его фоне.

Адрес: Курманджан Датки, 211

Персонажи сказок (1982)

Первая найденная мной мозаика на детском садике, ее было сложно заметить из-за деревьев.

Одна из трёх мозаик улицы Салиевой, формировавших когда-то общий вид на начало улицы. Ныне снизу магазины, так что в полном размере можно увидеть только с высоты.

Моё увлечение

Я очень люблю находить и фотографировать советское культурное наследие (мозаики, барельефы, муралы, памятники)

Красивые и монументальные сооружения, которые должны были вдохновлять людей на свершения, сейчас являются отличными напоминаниями истории.

Но, за рекламой, неудачным местоположением, растительностью, а иной раз и грязью, люди не обращают на них внимание.

Я же считаю, что за ними нужен уход, как за памятниками истории и архитектуры.

Ведь муралы и мозаики могут стать городскими достопримечательностями, которые будут собой рассказывать историю и привлекать внимание местных жителей и туристов.

Потому, представляю вашему вниманию мозаики и муралы знакомые мне с самого детства.

Место: город Ош, Кыргызстан.

Олимпийский Мишка (1979)

Самый известный мурал города.

Найти его очень легко.

Он находится прямо за центральной мечетью, окружён гаражами с помойкой, так что подойти очень близко не получится.

Эта мозаика расположена через дом от *Мишки», и по-видимому, они формировали единую композицию, подойти можно вплотную с улицы Раимбекова (бывш. Зайнабетдинова)

Адрес: Раимбекова, 22

Театральные мозаики (1972)

Расположенные с двух торцов, они иллюстрируют исторические и современные сюжеты постановок.

Мозаики ткацкой фабрики.

Вот их уже найти сложнее, они расположены недалеко железнодорожного вокзала на конечной 135 маршрутки.

Адрес: Таттыбубу Турсунбаевой, 19.

Труженицы грензавода (1973)

После развала союза шёлковый комбинат закрылся, а на его месте возник китайский торговый центр Таатан, чьи хозяева решили ничего не делать с мозаиками и теперь, они медленно ветшают.

Адрес: Аскара Шакирова, 108а

Работники насосного завода (1981)

Завод здесь превратился в ЦУМ.

Панно здесь даже мыли несколько раз.

Впрочем это не помешало им прикрепить рекламу вместо серпа и молота.

Адрес: Алишера Навои, 11а

Пока на этом закончу подборку.

Цените и находите подобные артефакты истории)

Мортуарий в Волжске

Под Волгоградом находится самое загадочное ритуальное сооружение советской эпохи под названием «мортуарий»

Величественный комплекс в стиле неоклассицизма, напоминающий античный храм, возвышается над кладбищем и невысокими постройками частного сектора. В 1950-е он служил для проведения траурных обрядов прощания с усопшими, на данный момент он является последним сохранившимся объектом подобного плана.

История этого сооружения довольно неоднозначна, но есть интересная версия откуда же на Волжском кладбище появилось это строение. Один из волгоградских историков Сергей Звягинцев, считает, что мортуарий был построен за долго до появления города Волжского.

На том месте, где располагается закрытое городское кладбище, находился поселок Рабочий. Позже он вошел в состав города-спутника, но история его появления начинается еще с конца XIV века, когда на этой земле стали селиться люди. В период нашествия Золотой Орды возле поселка располагался своеобразный пантеон — место, где воины хоронили умерших. Рядом с ним появился первый населенный пункт, название которого сохранено до наших дней — хутор Безродный. Селяне выращивали сады и принимали у себя беглых крестьян из других губерний. Именно они возвели колоннады с надгробиями, и это могло произойти в 1916-1917 годах. После Великой Отечественной войны основная часть мортуария была разрушена, а восстановили ее только тогда, когда строили город Волжский.

Подобные пантеоны строились в Европе. Самый известный храм всех богов находится в Риме, он был построен в 126 году до н. э. посмотрев на снимок пантеона в Риме удивляешься, насколько древняя архитектура переплетается с современной.

Как и многие другие постройки неоклассицизма в глубинке, мортуарий постепенно приходит в упадок, кровля и фундамент разрушается, на стенах появляются трещины.

Вы можете найти еще много интересных статей по дизайну,архитектуре и строительству на моем канале в Telegram

Подземные хрущёвки

Автор: Александр Старостин.

Создать красивое, изящное сооружение вовсе не значит расписать его фресками, покрыть мозаиками, прилепить орнаменты и другие декоративные архитектурные детали.

М.Ильин, Основы понимания архитектуры, 1963 год.

Сталинский метрополитен – это один символов Москвы и чуть-чуть Санкт-Петербурга. Мощные помпезные станции, сочащиеся украшениями, находящиеся глубоко под древними улицами и привлекающие бесконечные потоки туристов – они в буквальном смысле являются подземными дворцами. Однако это почти всегда центральные станции, до них ещё надо доехать. И хорошо, что возможность доехать есть, не так ли? Она нужна жителям окраин, ведь по верху их путь будет куда дольше. При этом центр – это понятие относительно компактное даже в Москве, а вот окраины бесконечны. Везде будем строить дворцы?

Печально известное постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 4 ноября 1955 года разом поменяло приоритеты для множества архитекторов, обессмертивших себя подземными дворцами двух столиц. Ведь теперь все те красоты, которые ранее с таким трепетом возводились и восхвалялись, попали под запрет. Пришлось, что называется, резать наживую уже находящиеся в работе проекты. Так, открытые в 1958 году станции Рижского радиуса хотя и выглядели весьма нарядно, всё же не дотягивали до шедевров сталинской эпохи. Теперь метро должно было быть максимально дешёвым и практичным.

Станция Студенческая Филёвской линии

Дошло до того, что при строительстве Филёвской линии в угоду дешевизне отказались от ключевого преимущества метрополитена – его внеуличности. Изначально ведь метро и создавалось для того, чтобы под землей пройти через заторы. Но строить туннели, а уж тем более станции – это чудовищно дорого. К тому же казалось, что в будущем при застройке новых районов уличную линию можно будет легко вписать в уличное движение. Новые станции строились с использованием унифицированных конструкций. К тому же, в её состав вошли несколько станций первых очередей, законсервированных вместе с появлением новых станций Арбатско-Покровской линии.

Станция Ленинские горы

Исключение – станция Ленинские горы (ныне Воробьёвы горы) 1959 года. Это был подлинный памятник советского модернизма. Она тоже не щеголяла оформлением, но в нём и не было нужды, ведь главным украшением был вид. Со стороны одного из путей – собственно горы, а со стороны другого – панорама Москвы. Уникальный проект, однако, в будущем стал проблемой, достойной отдельной заметки, однако если вкратце, то построенный в спешке совмещённый автомобильный и метромост оказался неудовлетворительным с точки зрения качества, в течение нескольких лет пришёл в негодность. В итоге в 1983 году станцию закроют на реконструкцию, чтобы снова открыть только в 2002.

Ну ладно, на земле строить не стоит, значит нужно вернуться под землю. Что ж, значит экономим на глубине заложения, благодаря чему туннели и станции можно будет строить открытым способом, что гораздо дешевле, чем с помощью, например, щита. А ещё сэкономить можно на отделке и индивидуализации. В том же 1959 году архитектурный отдел Метрогипротранса возглавил Алексей Душкин, автор знаменитых «Кропоткинской», «Маяковской», «Площади Революции», «Новослободской», «Автозаводской». Именно под его руководством молодые ученики разработали типовой проект сборной колонной трёхпролётной станции мелкого заложения.

Сигнал был принят, следующие станции уже начали более-менее выделять на фоне друг друга. Например, станции будущего Ждановского радиуса хотя в основном и состояли из сороконожек, а именно такое издевательское прозвище получил в народе типовой проект, но всё же различались. Например, станции Рязанский и Волгоградский проспект были уже, и светильники на них сделаны иначе, а на станции Текстильщики вместо плитки путевые стены отделали особым техническим стеклом – стемалитом (в 2014 году станцию к форуму «Открытые инновации» несколько, гм, изуродовали, раскрасив стемалит в разные цвета). В отделке новых сороконожек стали появляться тематические металлические панно, менялась форма колонн, расширялся список материалов, которые можно было использовать в отделке.

Путевая стена Текстильщиков до форума и после

Последние классические сороконожки – продление Горьковской линии от Автозаводской до Каховской – были открыты в 1969 году. После типовой проект подвергся ревизии – уменьшили число колонн, разрешили более свободно обращаться с элементами станции – например с потолком, и вот уже типовые станции 70-80-х выглядят гораздо интереснее, симпатичнее и опрятнее своих предшественников. Оно и неудивительно, ведь массово использовавшаяся в строительстве керамическая плитка не выдерживала условий эксплуатации, трескалась и отваливалась. Её меняли, и сейчас те старички, которые ещё пока плитку сохраняют, выглядят как мозаика, в которой есть детали из разных наборов. На части станций на месте плитки в нулевых и вовсе оказался сайдинг.

Рельеф на путевой стене в Кузьминках, плитка уже заменена сайдингом

Администрация Пикабу предложила мотивировать авторов не только добрым словом, но и материально.

Поэтому теперь вы можете поддержать наше творчество рублем через Яндекс-деньги: 4100 1623 736 3870 (прямая ссылка: https://money.yandex.ru/to/410016237363870 ) или по другим реквизитам, их можно попросить в комментах. Пост с подробностями и список пришедших нам донатов вот тут.

Архитектура СССР: как строились московские высотки

Семь «сталинских» высоток — настолько значимые нити в московской архитектурной ткани, что давно обросли всевозможными легендами. Оно бы и ничего, да вот только мифы, к сожалению, скрывают подлинные истории по‑настоящему фантастических инженерных решений.

Странно, что эта легенда сочинена про главное здание (ГЗ) МГУ: на таком высоком холме, как Воробьевы горы, грунт должен быть довольно надежным. И действительно, руководитель строительства высотки Александр Комаровский рассказывал, что пробы грунта показали его высокую прочность и плотность. Это позволило строителям уменьшить величину откоса котлована, а значит — сэкономить кучу денег на земляных работах. Но вот под некоторыми другими высотками основания действительно слабые — особенно под теми, что стоят у самой Москвы-реки.

«Легенда 1. Фундамент главного здания МГУ день и ночь морозят огромные холодильники. Иначе слабый грунт не выдержит, и высотка сползет вниз.»

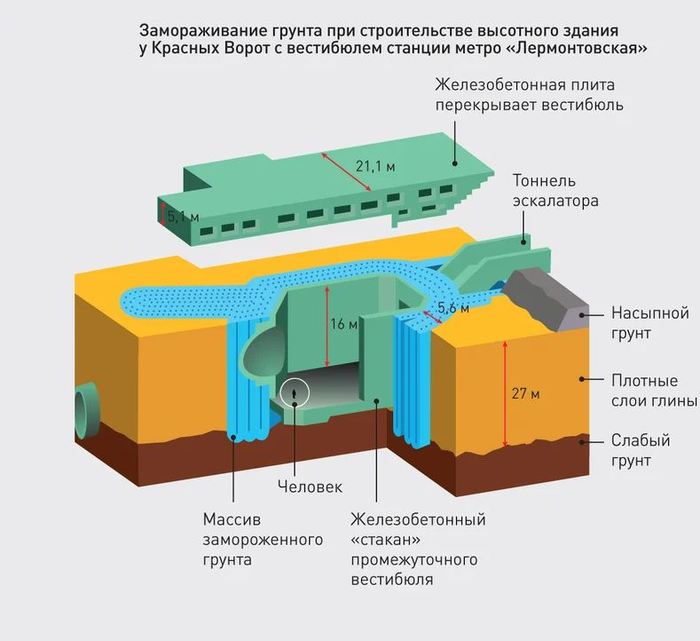

Так, при строительстве гостиницы «Украина» дно котлована пришлось заглубить на 8 м ниже уровня грунтовых вод — и это всего в 70 м от реки. Чтобы котлован не превратился в бассейн, вокруг него устроили двойную стену иглофильтров. Множество таких труб с фильтрующим наконечником забили в грунт по периметру котлована и подключили к насосам, чтобы откачивать воду и не дать ей протечь в котлован. Впрочем, замораживание грунта тоже применялось, только не для ГЗ МГУ, а для высотки у Красных Ворот. Здание строилось одновременно с вестибюлем станции метро, расположенным прямо под ним. Стенки его основания пришлось укреплять холодом — и вот как это работает.

Замерзая, вода увеличивается в объеме; замороженный грунт тоже. После разморозки он, соответственно, уменьшается. А теперь представьте: вы построили здание, левое крыло которого (где расположен один из вестибюлей метро «Красные Ворота») стоит на замороженном грунте. После разморозки оно осядет, и вся высотка поползет налево. Чтобы этого не произошло, строители заранее построили здание с наклоном вправо, в сторону современного проспекта Сахарова. Угол был точно рассчитан исходя из характеристик грунта, и после разморозки здание заняло строго вертикальное положение.

«Легенда 2. Главное здание МГУ уходит под землю на столько же этажей, на сколько поднимается над поверхностью сама высотка.»

Одна из причин того, что Манхэттен стал «островом небоскребов», — надежные скальные породы, которые залегают здесь достаточно близко к поверхности. На них чрезвычайно удобно опирать фундаменты тяжелых высотных зданий. Москве повезло меньше. Твердые основания у нас есть, но на большой глубине, от 20 до 60 м. Устраивать такие длинные сваи по меркам середины ХХ века было крайне дорого, поэтому инженер Николай Никитин — кстати, будущий автор Останкинской башни — предложил совершенно оригинальный подход. Коробчатая плита позволила впервые в мировой практике установить высотки на упругое основание из глин и суглинков.

Железобетонные плиты, повторяющие очертания будущего здания, устроены в основании всех семи московских высоток. При высоте от 6 до 10 м такая плита имеет коробчатую структуру, которая позволяет экономить материалы практически без потерь прочности (вспомните, какой прочной бывает пустая коробка или ящик). Впоследствии пустоты нашли свое применение: насколько известно, в здании МИДа и в гостинице «Украина» они использовались как бомбоубежища, а в МГУ — как складские помещения. Сложная система подземных помещений с очень высокими потолками, должно быть, и вызвала к жизни легенду про многоэтажные подвалы ГЗ.

«Легенда 3. Московские высотки скопированы с американских небоскребов Нью-Йорка и Чикаго.»

Эта легенда столь живуча, что некоторое время назад в «Википедии» даже была страница, где перечислялось, с какого конкретно американского небоскреба «слизана» каждая из высоток. На самом же деле, по воспоминаниям Дмитрия Чечулина, главного архитектора Москвы тех лет, установка была ровно обратная: сделать высотки максимально непохожими на американские небоскребы. Благо архитекторам было чем вдохновляться: башни Кремля, колокольни храмов и монастырей… Среди эскизов к проекту гостиницы «Украина» Аркадия Мордвинова можно видеть и колокольню Ивана Великого, и Спасскую башню — лишь через них он, наконец, нашел форму будущей высотки.

На фото строящегося здания на Кудринской площади можно увидеть «ползучие» краны, которые советские строители использовали вместо дерриков.

Впрочем, наши высотки все равно очень похожи на американские, только сходство это внутреннее, на уровне конструкций: основу их образует стальной каркас, «кристаллическая решетка» из колонн и балок. Эта технология была внедрена в гражданское строительство в Чикаго в 1880-е годы. Впрочем, наши инженеры внесли в нее некоторые новации. Например, в Америке балки и колонны каркаса соединяли клепкой, а сам процесс выглядел так. Рабочий-«повар» нагревал конец клепки до белого каления и бросал второму, который передавал ее третьему, вставлявшему клепку в отверстие. Четвертый рабочий («стрелок») разбивал ее с обратной стороны. Как можно догадаться, этот способ довольно трудоемок, дорог и небезопасен, поэтому советские инженеры начали соединять элементы каркаса сваркой: заниматься этим мог один сварщик, спокойно устроившись в своей люльке. Это был первый в мире случай такого широкого употребления сварки в строительных работах.

Что до «упрощенной» конструкции шпиля на МИДе, то такую же металлическую решетчатую башню представляют собой шпили всех семи построенных высоток. И почти все они облицованы металлическими панелями. Исключение составляет шпиль ГЗ МГУ, облицованный стеклом и самый большой: высота его — 58 м, примерно с 16-этажный дом. Его собирали отдельно, в специальной шахте внутри уже почти завершенного здания, после чего поднимали с помощью лебедок. Как только верхушка показалась над крышей, на ней смонтировали звезду и продолжили выдвигать дальше, постоянно останавливаясь и устанавливая облицовку из желтого стекла с отражающим металлическим напылением с внутренней стороны.

«Легенда 4. Высотку МГУ строили заключенные, один из которых смастерил из подручных материалов дельтаплан и бежал, спланировав на нем с высоты.»

Строительство ГЗ МГУ было впечатляющим по масштабам проектом. Специально для него было построено 30 км автомобильных дорог и 15 км железнодорожных. От линий Киевского направления была проложена ветка, по которой грузы подвозили прямо к стройплощадке. В пиковые моменты на стройке было одновременно занято 16 000 человек.

Квалифицированных кадров не хватало, поэтому рядом со стройплощадкой был создан учебный комбинат, который успел подготовить 5000 специалистов.

Здание гостиницы «Украина» (ныне Radisson Royal Hotel) в наименьшей степени может считаться «сталинским», так как строили его уже в эпоху правления Н.С. Хрущева.

Воспоминания очевидцев говорят о том, что заключенные тоже работали на стройке, но только на самых ранних этапах, не требующих квалификации, — на земляных работах и устройстве фундаментов. Монтаж каркаса, кирпичная кладка, отделочные работы требовали умения, и здесь уже использовался наемный труд. Так что к тому моменту, когда здание было выведено на достаточную для дельтаплана высоту, никаких заключенных здесь уже не было.

«Легенда 5. Фонтаны перед ГЗ МГУ со стороны проспекта Ломоносова — это вентиляционные киоски подземного города.»

Московские высотки стали новым словом не только в технологии строительства, но и в системах ЖКХ. Это одни из первых зданий в Москве с центральным отоплением. А чтобы поднимать холодную и горячую воду на высоту, в них — впервые в СССР — были устроены технические этажи. Например, в ГЗ МГУ вода поднимается из подвала на 11-й этаж, где стоят распределительные баки, обслуживающие нижние этажи. Отсюда насосы гонят воду до следующего технического этажа, 23-го. Одна из изюминок высоток — централизованная система пылеудаления. Мощные насосы на технических этажах втягивают воздух через систему трубопроводов в стенах здания. Достаточно подсоединить к выходу в стене шланг и открыть клапан, и этот «общий пылесос» начнет собирать пыль. К сожалению, сейчас эта система не работает.

Отдельной проблемой стала вентиляция и кондиционирование огромных зданий. Системы вентиляции в высотках принудительные, с использованием насосов на тех же технических этажах. Но вот ГЗ МГУ оказалось настолько велико, что для него пришлось построить отдельную станцию подготовки воздуха. Здесь воздух очищался, увлажнялся, при необходимости подогревался — и поступал в здание. Чтобы не портить ансамбля, этот «завод воздуха» возвели под землей, под сквером, где установлен памятник Ломоносову. Так что эта легенда — единственная, оказавшаяся правдой. Фонтаны возле ГЗ действительно играют двойную роль, служа и в качестве вентиляционных киосков. Правда, сейчас станция подготовки воздуха не работает и воздухозаборники закрыты.

Статья «Легенды инженерии» опубликована в журнале «Популярная механика» (№3, Март 2017).