Цифровая экономика в строительстве

Цифровизация во всех сферах экономики сегодня – залог развития и перехода общества на новый, более высокотехнологичный уровень. Данный вопрос рассматривается в различных исследованиях [1]. В 2017 г. была официально утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [2], которая дала старт активной деятельности внедрения мероприятий по ее реализации. Поставлены амбициозные цели – производительность труда должна повыситься на 30 % к 2024 г., а инновационные секторы экономики создавать более 10 % российского ВВП. Вскоре повсеместно нас ожидает переход на систему, которая создает полезные продукты и услуги благодаря введению новой культуры управления с использованием умных систем. Таким образом, данная тема является одной из наиболее динамично развивающихся во всех направлениях как для улучшения качества жизнедеятельности человека, так и для построения новой структуры отношений в обществе.

Цель исследования: анализ возможностей интеграции цифровых технологий для совершенствования процессов строительства, экспертизы и управления объектами недвижимости в рамках зарубежного и отечественного опыта.

Материалы и методы исследования

Цифровая трансформация сегодня затрагивает все страны мира. Ведется серьезная работа, в которой лидерство и риски могут оказать значительное влияние на будущее каждого человека. Масштаб процесса цифровизации – это не определенная отрасль, а становление новой модели развития государства, бизнеса и общества.

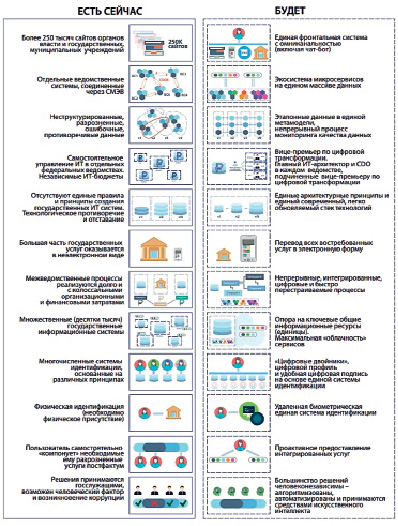

Рис. 1. Ключевые изменения государственной структуры [3]

Инновации меняют мир за несколько лет, что говорит о переходе на следующую фазу экономической динамики, кардинально ускоренную на фоне последних двух веков. Интернет, современные гаджеты, искусственный интеллект способны разделить жизнь на «до» и «после». Стремительное распространение инноваций снижает стоимость товаров и услуг для покупателя, а также уменьшает издержки производства. Как следствие, растущий уровень потребления сокращает величину добавленной стоимости, что замедляет динамику роста ВВП.

Таким образом, несмотря на существующие идеи законопроектов, различные технологии, переход к новой экономике в России не достигает запланированных темпов. Так, в мае 2019 г. в Государственной Думе обсудили замедленную реализацию национального проекта «Цифровая экономика». Из двадцати законопроектов, запланированных к принятию, только один был реализован в назначенные сроки. Их содержание касается автоматизированных сделок, регистрации интеллектуальной собственности, электронной подписи и др. Кроме того, было запланировано принятие закона для внедрения электронных паспортов [4].

Проекты современного производства активно реализуются в Китае и США, что диктует необходимость ускориться для европейцев. Для повышения конкурентоспособности и реализации совместных инициатив, объединяются усилия Российской Федерации в том числе с Германией. Среди актуальных направлений: искусственный интеллект, суперкомпьютеры и транспорт с автопилотным управлением, блокчейн, биоинженерия, трехмерная визуализация и печать. Главным конкурентным направлением становится накопление «Больших данных» для эффективного взаимодействия между государством и обществом. Так, с 2018 г. технологию уже стали применять контрольно-надзорные органы для сбора и анализа информации об объектах.

Человечество XXI в. оказалось на пороге четвертой промышленной революции, именуемой «Индустрия 4.0» [5]. В России ее концепция ориентируется на государственную программу и стратегию развития информационного общества на период 2017–2030 гг. [6]. В широком понимании ключевым фактором хозяйственной деятельности должны стать цифровые данные, с помощью которых будет достигнута полная автоматизация, рост экономики и увеличение производительности труда.

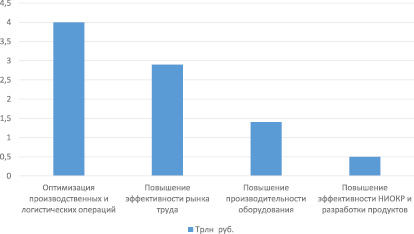

Для Российской Федерации «Индустрия 4.0» – это шанс получить мощный источник роста и заявить свою роль в мировой конкуренции. На сегодняшний день потенциал новых технологий полностью не раскрыт. Согласно прогнозам специалистов, возможный эффект от перехода к цифровой экономике РФ повысит валовый внутренний продукт государства к 2025 г. примерно на 4–9 трлн руб. США, что равняется 34 % общего роста [7].

Digital-трансформация является основным фактором глобального прироста экономики, что и сделало «Индустрию 4.0» масштабным мировым процессом. Основным двигателем при этом выступают не страны, а транснациональные корпорации. Строится «умная» промышленность с введением встроенного управления и глобальной сети Интернет, образующих киберфизические системы.

Этапами программы «Индустрия 4.0» станут цифровое проектирование и моделирование, 3D-печать и роботизация. Использование киберфизических систем с участием легких интеллектуальных роботов, помогающих сотрудникам без дополнительной опасности, позволит переоборудовать все предприятие без его остановки.

Рис. 2. Основы роста валового внутреннего продукта РФ на 2025 г.

В мире имеются положительные достижения в реализации программы «Индустрия 4.0». Например, в Соединенных Штатах Америки создали консорциум промышленного интернета для продвижения «Интернета вещей».

В Китайской Народной Республике создана и функционирует промышленная концепция «Китайское производство 2025», в которой определена главная задача – поднять промышленность до уровня «Индустрия 3.0», а к 2025 г. достичь четвертого промышленного уклада.

В Германии благодаря предприятиям по принципу «Индустрия 4.0» уже в 2021–2022 гг. результативность трудовых ресурсов может повыситься в среднем на 18 %. К 2025 г. это может сделать ее ведущим поставщиком киберфизических систем по различным направлениям: энергия и «умные сети», сетевая мобильность, телемедицина и удаленная диагностика, автоматизация промышленности [8].

Правительством Российской Федерации в рамках подготовки к промышленной революции создается технологический трек «Технет» национальной технологической инициативы.

Прогнозируется, что развитие цифровой экономики в России будет иметь волнообразный характер и окажет влияние на процессы инжиниринга, управленческие технологии производства. Предполагается, что реализация проекта повысит эффективность производств по оценкам в среднем на 30 %, а увеличение российского экспорта машин и оборудования – с 8 до 13 % [9].

Цифровизация экономики во всех отраслях открывает окно возможностей для компаний малого и среднего бизнеса, инновационных стартапов, в том числе и в сфере строительства. В настоящее время отмечают несколько перспективных направлений.

Наиболее быстрорастущим направлением является использование VR и AR – виртуальной и дополненной реальности. В 3D очках можно увидеть планируемые проекты, это обеспечивает эффективное продвижение. Технология активно и успешно внедряется в мировую практику. В перспективе ожидается ее усовершенствование для повсеместного использования на каждом этапе – от строительной выставки до офиса продаж. Это открывает широкие перспективы для малого бизнеса в разработке специализированного программного обеспечения.

Автоматизация способствует эффективному управлению. Она включает контроль закупок и расхода материалов, применению современной строительной техники, сокращению рабочего времени. Одна из инноваций – специальные браслеты строительных рабочих, отслеживающие их перемещения, состояние здоровья и загруженность. Программное обеспечение позволяет более эффективно контролировать и нормировать строительный процесс.

Робототехника применяется повсеместно, в том числе для работ по сносу зданий в опасных для человека условиях. Машинное зрение, сенсоры, системы искусственного интеллекта лежат в основе строительных ко-ботов. Ко-боты – это роботы, работающие вместе с человеком. В связи с эффективностью новых технологий узкая сфера робототехники имеет все шансы вырасти в широкий спектр роботизированной строительной техники. Внедряется использование самодвижущихся тележек, оптимизируя производство, и воздушных дронов как инструмента контроля за ходом строительства.

3D печать: ведется поиск экономически эффективных решений для реализации отрасли в масштабах производства. Уже печатают здания из кирпича, бетона, существуют и другие технологические решения [10]. Перспектива развития данной отрасли сводится к малоэтажному строительству.

Интеграция умных систем датчиков состояния здания позволяет рационально расходовать энергию, своевременно диагностировать состояние инженерных сетей. Автоматизация значительно снижает расходы на эксплуатацию и капитальный ремонт.

С введением поручения президента от 2018 г. предусматривается переход к технологии цифрового моделирования (BIM) для эффективного управления объектами на протяжении жизненного цикла. Правила моделирования, требования информационной безопасности, контроля качества, обоснование инвестиций для начала или завершения эксплуатации и другие документы в системе нормирования сформированы в федеральный проект «Цифровое строительство».

К проблемам перехода на новый принцип проектирования относят необходимость хранения большого массива данных, содержащих информацию о здании. В классических методах проектирования данная информация упрощается для удобства принятия решений. Дополнительным недостатком является получение достоверной информации о техническом состоянии существующих объектов.

Масштабное развитие цифровых технологий способствовало деятельности новых федеральных информационных систем. К ним относят Федеральную государственную систему ценообразования в строительстве, задача которой – мониторинг строительных ресурсов для субъектов Российской Федерации. Система использует новый классификатор строительных ресурсов, состоящий из почти 69 тысяч позиций для материалов, конструкций, машин, оборудования и т.д. Также, с 2018 г. функционирует «Единый государственный реестр заключений», обеспечивающий доступ к результатам экспертных заключений объектов капитального строительства, что позволит отрасли стать более устойчивой и открытой.

К светлой перспективе слияния информационных технологий с отраслью строительства относят «умные» дома, города, регионы и страны. «Умный» дом включает совокупность систем, позволяющих эффективно использовать ресурсы и повышать уровень комфорта человека. Схожая концепция реализуется для обустройства городского пространства для ее эффективного управления.

Мониторинг всех систем в режиме реального времени благодаря различным датчикам, объединенным единой информационной платформой, позволит обрабатывать и анализировать данные с минимальным участием человека. Но идея создания такой городской инфраструктуры, центр управления которой принадлежит вертикальной линии власти, не актуальна. Возможность соединять людей напрямую с устройствами сформирует новую модель поведения, где отсутствует необходимость единого координатора.

В настоящее время нормативные документы, регламентирующие использование информационных технологий, не доработаны в полной мере в связи с необходимостью их проверки и тестирования в реальных условиях и согласования с различными научно-исследовательскими и конструкторскими организациями. Бездумная цифровизация может привести к отрицательным эффектам, поэтому тщательный анализ данной темы является наиболее актуальным в ближайшем десятилетии.

Результаты исследования и их обсуждение

Получение цифровых навыков в различных отраслях – это конкурентное преимущество, в том числе и для строительной отрасли. Отрасль строительства России вступит в «цифровую эпоху» в ближайшие годы.

В течение жизненного цикла объекта предполагается автоматизация всех процессов. Нормативно-техническая документация приобретет цифровой формат, информационная модель здания будет осуществляться автоматизированно, что создаст ее гармонизацию между российским и международным правом.

К 2020 г. в Министерстве строительства планируется завершение общероссийского классификатора строительной информации. Далее документация будет переведена в цифровой формат, и к 2024 г. должна быть осуществлена цифровизация строительной отрасти в России. Это снизит затраты и время на строительство объектов, в том числе, возводимых за счет бюджетов Российской Федерации до 20 % уже через 5 лет, а время принятия решения о начале эксплуатации объекта будет сокращено до 30 %.

Заключение

Переход к модели цифровой экономики строительства предполагает изменение жизни и культуры человека, а также системы взаимоотношений общества с государством и бизнесом. Новый технологический уклад несет множество возможностей для становления России в качестве ИТ-державы, а также угроз, связанных с принятием обществом новых изменений и качеством разработанных продуктов.

Сегодня для оценки эффективности цифровой экономики не существует однозначных методик, охватывающих социальный эффект. Она должна осуществляться не только по количественным (уровень ВВП и производительности труда), но и качественным показателям, которые способны делать жизнь более комфортной и качественной.

Цифровая экономика в строительстве: перспективы 3D-геоданных

Лента новостей

Все новости »

К сожалению, Россия сильно отстает в создании высокоточной цифровой трехмерной модели местности и рельефа. Между тем получение 3D-геоданных жизненно важно для многих сегментов. О перспективах и сложностях этой работы рассказывает гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко

В настоящее время в странах с развитой цифровой экономикой около 70% государственных и предпринимательских управленческих решений принимаются на основе пространственных данных. Создание и совершенствование необходимой инфраструктуры проходит при помощи мощной государственной поддержки и финансирования.

Много говорят и о «цифровизации» России: правительство разрабатывает государственную программу развития цифровой экономики, которая должна к 2024 году привести к созданию сектора, сопоставимого по своей роли с нефтегазовой отраслью. На первое место выходит развитие геоинформационных технологий и использование пространственных данных: без актуальных и точных знаний о территории страны, ее природных особенностях и рельефе невозможно устойчивое экономическое и социальное развитие.

Один из основных мировых трендов — повсеместный переход на использование высокоточных трехмерных геопространственных данных — так называемых 3D-геоданных. О содержании, перспективах и сложностях этой работы рассказывает генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.

3D-геоданные применяются в территориальном планировании, градостроительном и архитектурно-строительном проектировании, землеустройстве, для создания эффективной кадастровой системы, введения в оборот неиспользуемых и нерационально используемых земель, выявления потенциально опасных территорий, моделирования чрезвычайных ситуаций. Пространственные данные все чаще находят применение в развитии нового инновационного бизнеса, например, определения мест для ветростанций, солнечной энергетики, «умного» лесного и сельского хозяйства, IT-индустрии. Наиболее успешные программы строятся на полностью цифровой технологии воздушного лазерного сканирования, которая, в отличие от классической двухмерной фотограмметрии или космического дистанционного зондирования Земли, позволяет сразу получать истинные данные о положении объекта в трехмерном пространстве, то есть включает в себя и высотную составляющую.

К сожалению, отставание России в процессе сбора и обработки пространственных данных достигло критического уровня. На текущий момент она так и не смогла создать достоверной единой цифровой картографической основы, а создание высокоточной цифровой трехмерной модели местности и рельефа не заложено ни в одну стратегию развития. Практически вся информация, касающаяся крупномасштабного отображения рельефа местности, засекречена, для работы с ней требуются соответствующие лицензии, государственные информационные системы не предусматривают сбор, обработку и распространение точных и полных трехмерных геопространственных данных. Более того, даже данные о параметрах того, что является секретным, а что нет, засекречены и доступны только субъектам, имеющим соответствующие допуски.

В соответствии с законом о геодезии и картографии и подзаконными актами к нему, в качестве основного источника пространственных данных указаны только традиционные методы получения пространственной информации — космическая и аэрофотосъемка. Точность и полнота цифровых 3D-моделей рельефа и местности, построенных на их основе с помощью математических вычислений, не позволяет их эффективно использовать во многих сферах экономической деятельности, например, при проектировании линейных инфраструктурных объектов, таких как дороги, трубопроводы, или для моделирования чрезвычайных ситуаций — наводнений, лесных пожаров и так далее.

По данным Росреестра, на март 2017 года более 50% всех официально зарегистрированных земельных участков в России не имели четко определенных границ. В Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержится информация о 58,6 млн земельных участков на территории страны. Только 29,2 млн из них (49,83%) имеют координатное описание границ.

Показательна ситуация с распределением «дальневосточных гектаров», когда многочисленные ошибки в кадастре, отсутствие информации о землепользователях, уточненных границ особо охраняемых природных территорий, некачественная картографическая основа и устаревшие спутниковые снимки привели к тому, что среди распределенных «дальневосточных гектаров» оказались участки, принадлежащие другим лицам и организациям.

Для решения этого вопроса необходимо тщательно пересмотреть вопросы режимности картографо-геодезической информации по каждому виду информации и всем категориям ее создателей и пользователей. Без ущерба для национальной безопасности страны необходимо снять излишние ограничения по секретности использования цифровых пространственных данных для построения моделей объектов, карт рельефа и местности, многомерного пространственного моделирования.

Сейчас основные потребители пространственных данных — федеральные и региональные органы власти, муниципалитеты, естественные монополии и крупные хозяйствующие субъекты. Все они имеют довольно ограниченный бюджет на их получение и обработку, как правило, данные используются только один раз, обмен ими не налажен, что приводит к повторным закупкам пространственных данных на одни и те же территории. В такой ситуации логично использовать опыт лучших мировых практик и доступных технологий для разработки и реализации государственной программы создания единой национальной трехмерной цифровой модели рельефа и местности. Концентрация бюджетов в одной программе позволит реализовать ее в реальные сроки и снизит стоимость получения геопространственных данных для всех заказчиков.

Несмотря на инновационность технологии, лазерное сканирование уже активно используют во многих отраслях народного хозяйства России, прежде всего для выполнения проектно-изыскательских и строительных работ на различных этапах жизненного цикла возводимых объектов: инженерно-геодезических и топографо-геодезических работ, проведения исполнительной геодезической съемки, производства археологических исследований. Воздушное лазерное сканирование используют при проектировании практически всех крупных инфраструктурных объектов, таких как высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Казань, реконструкция Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. За несколько лет работ отсняли десятки тысяч квадратных километров.

Сейчас в России около 20 компаний успешно применяют технологию лазерного сканирования и по своим компетенциям и уровню оснащенности ничем не уступают ведущим иностранным компаниям. Есть и мировые достижения. Так, воздушное лазерное сканирование Эльбруса и создание трехмерной модели его рельефа — уникальный пример применения технологии и самая «высотная» работа в мире.

Возврат инвестиций «5 к 1»

Осознавая потребность национальных экономик в высокоточных данных о рельефе и местности, все больше стран, включая и развивающиеся, разрабатывают и реализуют соответствующие национальные программы. В США проводят программу 3DEP, в Великобритании, Тайване, Сингапуре уже получены трехмерные данные всей территории страны, и на их основе успешно разрабатываются производные геопространственные наборы данных и сложные геоинформационные продукты. Китай в апреле 2017 года заявил об окончании трехлетней программы геоинформационного обследования страны. На постсоветском пространстве показателен пример Латвии, которая закончит свою программу в 2018 году.

Все эти страны отмечают существенную экономическую выгоду программ. Так, в США оценивают возврат на инвестиции в программу 3DEP как 5:1. Также чрезвычайно важно, что все получаемые за государственный счет данные доступны не только государственному заказчику, но и потенциальным инвесторам и в некоторых случаях даже частным лицам.