Как увеличить влажность в сауне

Повышение влажности в сауне связано с водой. Во время нагрева вода начинает испаряться, за счет чего и происходит «эффект русской бани». Вспомните поход в ванную: после того, как вы приняли душ, зеркало запотевает. То же самое происходит на кухне, если варить что-то. Механическая вытяжка может компенсировать это явление, но вы поняли в чем суть. Если в душе включить только холодную воду, то зеркало не запотеет. На этих простых бытовых примерах каждый может убедиться у себя дома, что горячая вода создает влажность. В сауне при отсутствии воды в какой-либо форме каменка будет только сушить воздух, потому что на в данном случае она будет работать как отопительный прибор, повышающий температуру. Чтобы создать влажность в парной, надо только дать возможность воде нагреваться и испаряться. Для этого есть масса вариантов. Рассмотрим все.

1. Поддать на камни вручную.

Дровяные и электрические каменки имеют отсек для загрузки камней. Плеснув на камни ковш воды, можно получить кратковременное повышение влажности. Вы точно знали об этом способе. Плескать лучше небольшое количество воды на хорошо разогретые камни. Вода должна быть теплой. Холодная вода издаст больше шума, но эффект от этого не усилится. Наша конечная цель – нагреть воду. А какую воду проще и быстрее нагреть? Конечно, горячую. Холодная вода сильнее остудит камни, или даже поспособствует их разрушению. Недостаточно нагретые камни не смогут успеть испарить воду до того, как она попадет на топку или ТЭНы. Это сокращает срок службы каменки. По этой же причине не стоит лить слишком большое количество воды.

Встречаются случаи, когда поддают не только на камни, но и на корпус печи, и даже на стены. Этого делать не стоит, т.к. эффективность нагрева намного меньше. Так можно только испортить отделку и оборудование. Подумайте, насколько сильнее нагреты камни, чем стены. Стена никогда не нагреет воду так сильно как камни в печи. А корпус каменки хоть и нагревается намного сильнее стен, но совсем не предназначен для того, чтобы его обливали водой.

2. Поддать на камни. Не вручную.

Устройство автодозирования или простой дозатор сделает нужную работу почти без вашего участия. Достаточно нажать кнопку или залить воду.

Устройство подключается к водопроводу и может смешиваться с ароматизаторами.

В простой дозатор добавляется вода и ароматизатор, которые потом капают на камни из подвешенной над печкой чаши.

3. Использовать чашу или бак для воды.

В продаже доступны модели каменок со встроенным баком. У дровяных каменок бак может быть расположен сбоку или спереди. На нем есть кран для слива воды.

|  |

Бак для воды можно также установить на дымоход.

Электрокаменки могут продаваться со встроенным в камни отсеком для воды.

Есть еще решение для готовых саун: испаритель, который вставляется в камни. Такая колба подойдет к любой каменке. Придется только убрать несколько камней, чтобы встроить ее.

4. Испаритель, он же парогенератор. Встроенный.

При выборе электрокаменки попадаются модели со словами “combi”, “vapor”, “steam” и пр. Такие нагреватели оборудованы дополнительным отсеком для воды, в котором она нагревается от отдельно ТЭНа. На выносной панели управления от каменки выставляется не только температура, но и влажность. В плате программно заложена зависимость температуры от влажности. Т.е. при более высокой температуре потребуется меньшая влажность для достижения комфортного микроклимата сауны. При температуре 90 °C невозможно будет выдержать влажность 80%, поэтому вы не сможете выставить на пульте такие параметры.

Для особого удобства каменки могут подключаться к водопроводу для автоматической подачи воды через гибкий шланг. Этой возможностью обладают не все модели, поэтому при покупке надо уточнять наличие такой функции.

5. Обустройство готовой парилки оборудованием.

Для тех случаев, когда сауна уже смонтирована, можно установить отдельное устройство, аналогичное тому, которое находится в каменке со встроенным парогенератором.

|  |

Такое решение подойдет и для сауны с дровяной печью. На выносной панели можно будет выставить влажность. Прибор также имеет температурный датчик, поэтому система подскажет, какой влажностью можно ограничиться при заданной температуре.

Здесь еще нет комментариев. Будьте первым!

Для того, чтобы оставить свой комментарий, Вам необходимо Войти.

Проект сауны: пошаговая инструкция

Изменено: 02 Окт 2020

Создано: 06 Ноя 2018

Выдвижной полок в бане своими руками

Изменено: 29 Июл 2020

Создано: 29 Апр 2020

Вся правда о вентиляции в сауне

Изменено: 29 Июл 2020

Создано: 06 Ноя 2018

Банный лайфхак: 7 убойных советов, о которых вы не догадывались

Изменено: 29 Июл 2020

Создано: 06 Ноя 2018

Изготовление и монтаж сауны

Изменено: 29 Июл 2020

Создано: 06 Ноя 2018

Строительство сауны в доме под ключ

Изменено: 29 Июл 2020

Создано: 06 Ноя 2018

Почему безвкусица в моде? или Не все клиенты – наши клиенты.

Изменено: 29 Июл 2020

Создано: 06 Ноя 2018

Как сделать подсветку гималайской соли в сауне?

Изменено: 29 Июл 2020

Создано: 06 Ноя 2018

Что происходит, когда неправильно подобрана высота дымохода Schiedel UNI

Изменено: 29 Июл 2020

Создано: 06 Ноя 2018

Минимальный размер сауны

Изменено: 29 Июл 2020

Создано: 06 Ноя 2018

Какой выбрать диаметр трубы для бани?

Изменено: 25 Май 2020

Создано: 06 Ноя 2018

7 причин хорошо подумать перед покупкой дровяной печи для сауны или бани

Изменено: 29 Апр 2020

Создано: 29 Апр 2020

Строительство сауны под ключ в квартире

Изменено: 21 Фев 2020

Создано: 06 Ноя 2018

Почему такой разброс в ценах на сауну под ключ?

Изменено: 21 Фев 2020

Создано: 06 Ноя 2018

Можно ли поддавать на электрическую печь?

Изменено: 13 Фев 2020

Создано: 08 Ноя 2018

Из-за незнания ответа на этот вопрос часто электрическую печь даже не рассматривают как вариант, а зря. Поддавать на нее можно. Но если быть корректным, то поддавать надо НЕ на печь, а на камни. Когда температура в сауне не менее 60 °, то камни раскалены настолько, что вода на них сразу же испаряется, не доходя до элементов самой печи. Соответственно, чем больше камней в электропечи, тем меньше можно беспокоиться о попадании воды на элементы каменки. Это, кстати, не народная находка. О поддавании на камни в электропечи говорят даже производители в инструкциях по эксплуатации электропечей.

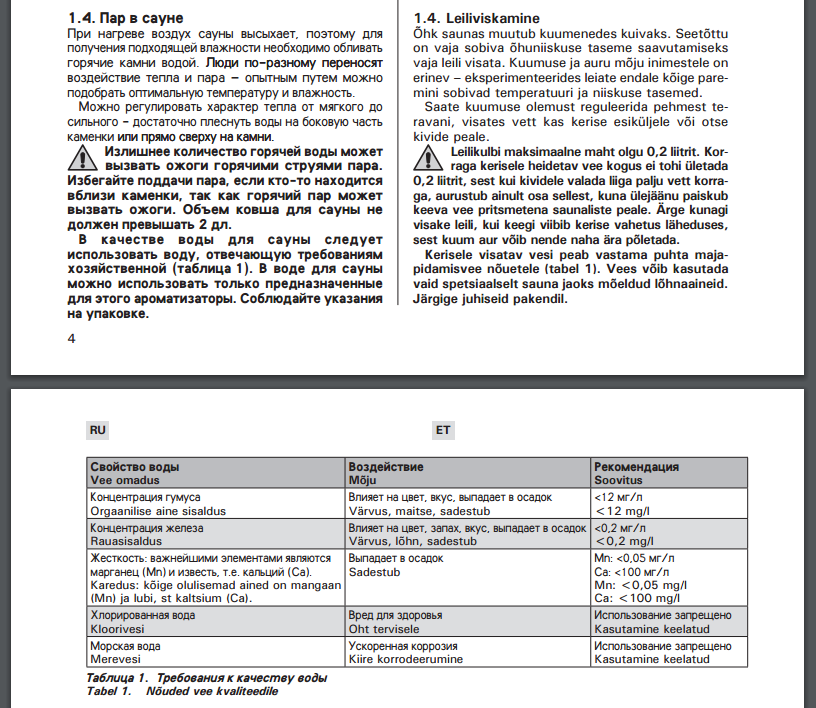

Как видите, Harvia советует обливать камни водой для поддержания комфортного вам уровня влажности. Главное – не переборщить с количеством. В ковше должно быть не более 200 мл воды. Если используете ароматизатор, то он должен предназначаться для использования в сауне. С маслом надо быть особенно осторожным: оно не испаряется, поэтому некоторые масла лучше вообще не использовать. Если использовать хорошее импортное масло, то на нем обязательно должно быть указано, что оно может использоваться в сауне. Разбавляете как можно бОльшим количеством воды. Не используйте морскую воду – она ускоряет коррозию. Не используйте хлорированную воду – она вредна для здоровья.

Теперь о безопасности. Главное поливать небольшими порциями. Но в случае пролива большого количества воды или если камни не успели сильно прогреться, в печи есть защита. В местах примыкания ТЭНов к корпусу печи есть резиновые заглушки (уплотнители), которые препятствую попаданию влаги на контакты. Попадание воды на сами ТЭНы не критично. Их надо беречь, но попадание влаги на них предусмотрено. Чем реже попадает на них влага – тем дольше они служат. Кстати, в общественных саунах с электрическими печами иногда предупреждают, что поддавать на электрокаменку опасно, что может быть замыкание и т.п. Это ерунда, просто они заботятся о сроке службы ТЭНов в своих печах. Но для них это всегда будет расходным материалом. В печи также нижняя часть корпуса сделана так, чтобы случайно попавшая на дно каменки вода стекала: она наклонная.

Думаю, после изучения этого изображения, многое станет понятным.

manager, большое спасибо за столь подробный ответ! А не подскажите, какая печь наиболее оптимальна с точки зрения удобства и защищенности от влаги (объем камней, скорость нагрева, долговечность ТЭНов)?

Такая конструкция позволяет заменять тэны без извлечения камней, чтобы упрощает обслуживание часто используемой электрокаменки.

Проектирование бань | Totalarch

Вы здесь

Увлажнение воздуха паром

Вышеописанные способы парения веником, конечно же, являются устаревшими процедурами, представляющие сегодня интерес лишь для любительских бань. Вряд ли они когда-нибудь возродятся в массовом порядке в городах в мытных (гигиенических) и физиотерапевтических (лечебных) целях. Устарела конструктивно и сама русская парная белая баня. Тем не менее, анализ русских способов парения может быть положен в основу разработки современных аппаратов — кондиционеров, вырабатывающих потоки воздуха заданной температуры и влажности, в частности, для парения в банных аттракционах аквапарков.

С другой стороны, в любительских банях (как в русских, так и в финских) с вениками связывается порой вся красивая народная мудрость и глубинная суть паровой процедуры. Причём, если декоративная сторона вопроса (в части «правил» манипуляций с веником) вполне ясна (хотя условна и спорна), то более сложные технические аспекты объяснить порой не могут даже самые уважаемые знатоки бань. В первую очередь это касается способов увлажнения воздуха в бане, поскольку без «пара» (так называется в бане горячий влажный воздух) парение (в том числе и веником) невозможно. Чаще всего на практике пользуются тремя народными принципами: во-первых, «чем больше пара, тем больше жара»; во-вторых, «чем горячей (бойчей) пар, тем легче жар»; в-третьих, «бери (веником) пар там, где жар». Но помимо этой нехитрой мудрости надо знать определённо, как этот «пар» получать, в каком количестве и куда его направлять.

Сам по себе принцип увлажнения воздуха в бане в самом общем случае заключается в вводе в баню не чисто водяного пара из парогенератора, а увлажнённого воздуха, имеющего более высокую влажность, чем воздух в бане. Такой высоковлажный воздух должен вырабатываться специальным генератором горячего влажного воздуха, так называемым кондиционером, который представляет собой паровой котёл (чайник), продуваемый воздухом. Если температуры влажного воздуха из кондиционера, воздуха в бане, стен, потолков и пола бани равны между собой, то перемешивание можно вести любыми способами: всё равно рано или поздно всё благополучно перемешается без выпадения конденсата. Но в том то и дело, что температура влажного воздуха из кондиционера обычно намного выше температуры воздуха и стен в бане, и именно этот факт обеспечивает возможность высокой влажности воздуха в кондиционере. В этих условиях процессы смешивания связаны с охлаждением высоковлажного воздуха, что может вызывать конденсацию водяных паров с образованием тумана (клубов пара) или росы.

Прежде всего отметим, что подобные банные кондиционеры до сих пор не выпускаются, поэтому любителю бань приходится изготавливать их самостоятельно. Простейшим и древнейшим кондиционером выступает само помещение бани (парилки), в котором смешивается воздух бани с паром из парогенератора (то есть из кондиционера с нулевым содержанием воздуха). Широко рекламируемые ныне парогенераторы для саун и пародушевых кабин, представляющие собой открытые сверху сосуды (бачки) с электронагревателем (кипятильники, чайники), для белых бань не пригодны ввиду малой скорости парообразования. При электрической мощности 1,3 кВт (220 в, 6 а) парогенератор выдаёт около 1,5 кг пара в час (теоретически до 2 кг в час) с температурой 100°С. Необходимые для увлажнения воздуха в бане 0,5 кг пара будут выработаны в течение 20 минут. Но поскольку скорость циркуляции воздуха в бане с теплоотдачей печи 2 кВт составляет 12 раз в час, то одновременно с увлажнением за 20 минут воздух три раза проходит вдоль холодных стен и пола и, естественно, неминуемо осушается. Легко подсчитать, что с помощью такого парогенератора абсолютную влажность воздуха можно повысить не более, чем на 0,015 кг/м³. Это, конечно, чувствительно для мытной бани, но паровой режим (тем более экстремальный для любительского парения веником) получить невозможно.

Для достижения абсолютной влажности воздуха более 0,05 кг/м³ в рассматриваемой нами бане необходимо испарить 0,5 кг пара за время не более 2-3 минут. При этом мощность парогенератора должна превышать 10-15 кВт. Электропарогенераторы такой мощности (до 150 кВт) давно уже производятся отечественной промышленностью в массовом количестве для использования в строительстве (пропарка бетона, отогрев обледенелых конструкций и т. д.), в производстве (обогрев химаппаратов, пропарка сосудов, приготовление пищевых продуктов и т. д.), в прачечных, банях, столовых, кухнях и т. д. Ещё более распространены парогенераторы на твёрдом, жидком и газообразном топливе (так называемые паровые котлы для множества назначений). Все эти аппараты могут оказаться полезными лишь в крупных общественных банях из-за высокой установочной мощности. В любительских банях невольными парогенераторами мощностью 10 кВт могут стать котлы с водой (водогрейные баки), вмурованные в печь и омываемые дымовыми газами. При нежелательном закипании воды в таком котле баня заполняется клубами «тяжёлого липкого» пара (точно так же, как в плохо вентилируемых кухнях и особенно прачечных). Такая баня называется сырой и для парения в большинстве случаев не пригодна. Это указывает на то, что в банях важно не только количество вводимого в баню пара и не только скорость ввода пара, но и метод ввода.

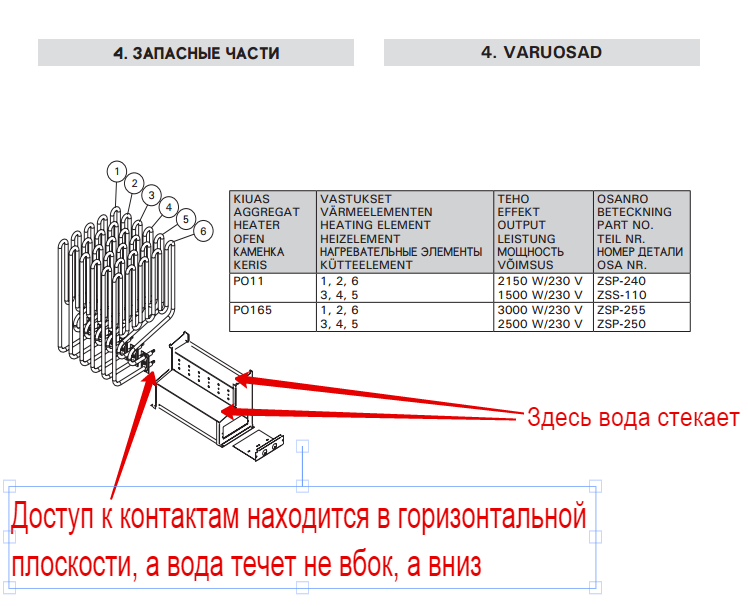

Наиболее удачным парогенератором для бань является каменка — куча (засыпка) камней (или чугунных чушек), нагретых до высокой температуры 400-700°С. Каменка является теплоаккумулирующим устройством, долго (часами) запасающим тепловую энергию от теплового источника относительно невысокой мощности (до 20-50 кВт) и способным затем быстро (за секунды) испарять большие количества воды. Вырывающаяся из каменки струя чистого пара смешивается с воздухом бани, создавая высоковлажную паровоздушную смесь с точкой росы выше 40°С. Это смешение может производиться по-разному. В этом разделе мы рассмотрим прямое смешение пара и воздуха в турбулентном режиме. В разделе 7.8 мы рассмотрим противоположный случай — увлажнение паром потолка с последующим увлажнением воздуха испарениями с потолка.

|

| Рис. 53. Схема образования турбулентного пограничного слоя между струей пара и неподвижным воздухом. Крупные белые стрелки — вихри пара. Крупные чёрные стрелки — вихри воздуха, подсасываемого в струю пара. |

|

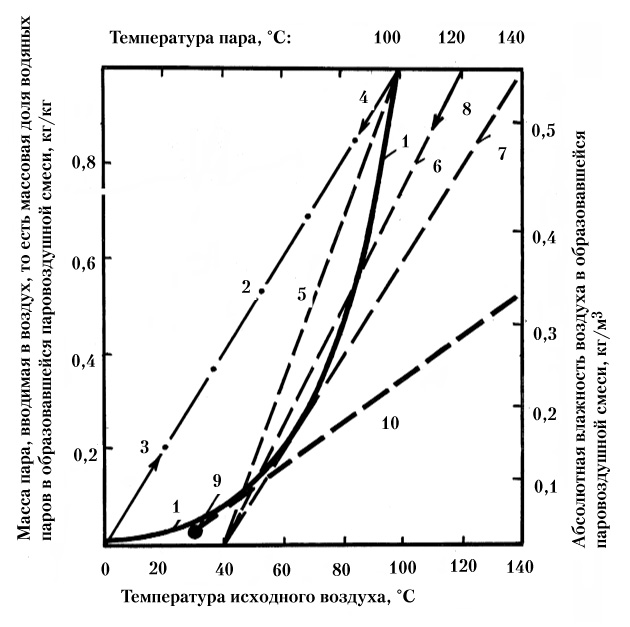

| Рис. 54. График для определения возможности выпадения тумана при смешивании пара с воздухом. 1 — температурная зависимость равновесной (максимально достижимой) массовой доли водяных паров в воздухе (соответствует температурной зависимости давления насыщенного водяного пара на рис. 23), ниже кривой — прозрачный пар, выше кривой — туман; 2, 5, 6, 7 — зависимости температуры смеси пара с абсолютно сухим воздухом при различных массовых долях вводимого пара, представляют собой прямые, соединяющие значения температуры пара по верхней оси абсцисс и значений температуры воздуха по нижней оси абсцисс; 2 — для температуры пара 100°С и температуры абсолютно сухого воздуха 0°С, 5, 6, 7 — для температуры абсолютно сухого воздуха 40°С и температур пара 100, 120, 140°С соответственно. По стрелке 3 считываются состояния струи абсолютно сухого воздуха, истекающей в пар, а по стрелке 4 — струи пара, истекающей в абсолютно сухой воздух. В соответствии со стрелкой 4 струя пара с температурой 100°С при смешении с воздухом сразу же преобразуется в струю тумана, так как кривая 2 располагается выше кривой 1. В соответствии со стрелкой 8 струя пара с температурой 120°С при смешении со всё большими массами воздуха сначала невидима, затем преобразуется в струю тумана, а потом снова становится невидимой (см. рис. 55). Струи пара и воздуха на прямой 7 смешиваются без образования тумана. Если воздух влажный, то состояние воздуха описывается не точками на нижней оси абсцисс, а точками над осью абсцисс, например, метеоточкой 9. В таком случае избежать появление тумана можно лишь при температурах пара выше 300° С (см. прямую 10). |

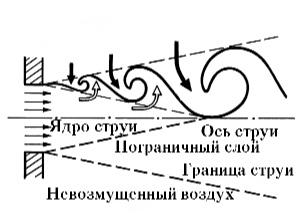

Смешение струи пара с воздухом обычно происходит турбулентно: на границе движущегося пара по причинам газодинамической неустойчивости появляются перемешивающиеся между собой вихри, образующие пограничный турбулентный слой, переходящий затем в турбулентный след, состоящий из смеси хаотично смешивающихся вихрей пара и воздуха (рис. 53). Пар и воздух в соприкасающихся тонких струйках быстро обмениваются веществом и энергией. Струйки пара охлаждаются, отдают молекулы пара в воздушные струйки и взамен получают молекулы воздуха. Струйки же воздуха нагреваются, отдают в струйки пара молекулы воздуха и взамен получают молекулы пара. Создаётся весьма сложная картина внутренних течений и массотеплообмена в общей турбулентно смешивающейся струе, поднимающейся к тому же вверх (всплывающей) за счёт архимедовых сил. Разбираться в этом на «молекулярном» уровне сложно да и не нужно. Достаточно понять, что в каждый определённый момент времени в каждый объём пара в каждой струйке подмешивается какой-то объём воздуха и, наоборот, в каждый объём воздуха подмешивается какой-то случайный объём пара. Поскольку температура воздуха принята ниже температуры пара, то каждый объём пара по мере подмешивания воздуха будет постепенно охлаждаться, причём в предположении близости теплоёмкости воздуха и пара пропорционально массе подмешанного воздуха (рис. 54). Так, если исходная температура пара была равной 100°С, а исходная температура воздуха 0°С, то температуры смеси пара с воздухом будут описываться прямой 2. Эта прямая отражает тривиальный факт, что параметры смеси (температура и абсолютная влажность) есть среднее арифметическое параметров исходных компонентов (воздуха и пара). При этом по стрелке 3 будут считываться температуры нагревающегося при смешивании воздуха, а по стрелке 4 — температуры охлаждающегося при смешивании пара. Поскольку вся прямая 2 находится выше кривой 1, отвечающей плотности насыщенных паров воды, возможно, а при длительном контакте и неизбежно выпадение конденсата в виде тумана («клубов пара») при любом смешивании «чистого» пара с температурой 100°С и абсолютно сухого воздуха с температурой 0°С. Но если происходит смешивание абсолютно сухого воздуха с температурой 40°С с «чистым» паром с температурой 140°С, то туман образоваться уже не может ни при каких условиях, поскольку прямая 7 целиком располагается ниже кривой 1. Если исходный воздух влажный, то вероятность туманообразования резко увеличивается (прямая 10).

|

| Рис. 55. Широкоизвестная структура струи перегретого пара в воздухе в самом общем виде: 1 — пароподающее отверстие, 2 — невидимая зона турбулентной струи, 3 — зона интенсивного туманообразования («клубы пара»), 4 — рассеивающийся туман (дымка), 5 — зона испарившегося тумана (увлажнённый воздух). |

В самом же общем случае процесс смешивания струи пара с воздухом характеризуется прямой 6: при считывании по стрелке 8 струя пара в первые моменты смешивания с воздухом сохраняется прозрачной, затем появляется туман, после чего туман испаряется, и струя вновь становится прозрачной (рис. 55). Такая картина известна каждому по истечению пара из чайника с раскалённым над газом носиком. Если же носик чайника не перегрет и имеет температуру 100°С и ниже, то прозрачный начальный участок струи отсутствует: «клубы пара» исходят прямо из носика.

Отметим, что невидимые глазом прозрачные области струи пара 2 и 5 (рис. 55) отличаются кардинально. Паровоздушная смесь в зоне 2 имеет высокую точку росы порядка 100°С и способна выделить конденсат (росу или туман и теплоту конденсации) практически везде и на всём, что есть в бане. Паровоздушная же смесь в зоне 5 представляет собой по существу увлажнённый воздух с точкой росы менее 40°С и потому способна выделить конденсат лишь на холодных полах. Действительно, паровоздушная смесь в зоне 5 образуется вследствие испарения тумана, а поэтому вновь сконденсироваться физически может лишь при температурах ниже температуры испарения тумана. Зона 2 соответствует экстремальным паровым баням, зоны 3 и 4 — туманным сырым баням (3 — обжигающим, 4 — душным), зона 5 — холодным влажным помещениям (рис. 55).

Таким образом, из рис. 54 однозначно следует, что для предотвращения образования тумана необходимо повышать температуру струи пара. Именно этим руководствуются в белых банях, повышая температуру каменки. Однако имеется и другой путь — подавать пар в зоны высоких температур воздуха, например, в припотолочные зоны бани. На рис. 54 видно, что пар с температурой 100°С не может дать туман, если воздух сухой и нагрет до температур выше 90°С. При этом, однако, чем выше влажность воздуха у потолка, тем до более высокой температуры надо его нагреть для предотвращения образования тумана при подаче пара под потолок.

Источник: Теория бань. Хошев Ю.М. 2006