В каком году было прекращено строительство паровозов в ссср

Выберите вашу станцию:

| Москва | Карымская | Рузаевка | Сургут |

| Восточно-Сибирская ж.д. | Могоча | Самара | Тюмень |

| Братск | Чернышевск | Сызрань | Северная ж.д. |

| Иркутск | Чита | Ульяновск | Архангельск |

| Северобайкальск | Западно-Сибирская ж.д. | Уфа | Вологда |

| Тайшет | Барабинск | Московская ж.д. | Воркута |

| Улан-Удэ | Барнаул | Брянск | Коноша I |

| Усть-Илимск | Карасук | Курск | Котлас |

| Горьковская ж.д. | Кемерово | Орел | Сосногорск |

| Арзамас-2 | Новосибирск | Рязань | Ярославль |

| Владимир | Омск | Смоленск | Северо – Кавказская ж.д. |

| Ижевск | Тайга | Тула | Кавказская |

| Йошкар-Ола | Томск | Октябрьская ж.д. | Краснодар |

| Казань | Калининградская ж.д. | Бологое | Лихая |

| Красный Узел | Багратионовск | Волховстрой | Махачкала |

| Муром | Балтийск | Мурманск | Мин. Воды |

| Н. Новгород | Калининград | Петрозаводск | Новороссийск |

| Чебоксары | Краснознаменск | Псков | Ростов |

| Дальневосточная ж.д. | Нестеров | Ржев | Туапсе |

| Биробиджан | Советск | С-Петербург | Юго-Восточная ж.д. |

| Владивосток | Черняховск | Тверь | Белгород |

| Комсомольск-на-Амуре | Красноярская ж.д. | Приволжская ж.д. | Воронеж |

| Находка | Абакан | Астрахань | Елец |

| Новый Ургал | Аскиз | Волгоград | Лиски |

| Ноглики | Ачинск-1 | Ершов | Россошь |

| Советская Гавань | Дивногорск | Пугачевск | Ст. Оскол |

| Тында | Карабула | Саратов | Тамбов |

| Уссурийск | Красноярск | Сенная | Южно-Уральская ж.д. |

| Хабаровск | Решоты | Свердловская ж.д. | Карталы |

| Южно-Сахалинск | Саянская | Богданович | Курган |

| Забайкальская ж.д. | Тигей | Екатеринбург | Оренбург |

| Белогорск | Уяр | Каменск-Уральский | Орск |

| Благовещенск | Куйбышевская ж.д. | Нижний Тагил | Петропавловск |

| Забайкальск | Пенза | Пермь | Челябинск-Главный |

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ПАРОВОЗА

Паровоз — одна из удивительнейших машин, созданных человеком. В ней соединились металл, огонь, воздух и вода.

В 1762 г. предшественницей паровоза стала первая в мире сдвоенная паровая машина русского изобретателя И. И. Ползунова.

Первый паровоз в России был построен отцом и сыном Е.А. и М.Е.Черепановыми в 1833 г ., на два года опередившими постройку первого паровоза в Германии. Он выгодно отличался от зарубежных паровозов оригинальными удачными конструктивными решениями. Этот паровоз перевозил до 3,2 т груза со скоростью около 16 км/ч , второй паровоз, построенный в 1835 г ., мог возить груз уже в тысячу пудов (16,4 тонн) со скоростью 16,4 км/ч .

Однако, паровозы для первой русской железной дороги между Петербургом и Царским Селом, открытой для общего пользования в 1838 г ., были заказаны за границей. Только сооружение Петербурго-Московской железной дороги, начатое в 1843 г ., явилось основанием для начала русского паровозостроения. Первые паровозы для этой дороги были построены Александровским заводом в 1845 г . – товарные типа 0-3-0 (позже часть была переделана в тип 1-3-0 – впервые в мире) и пассажирские типа 2-2-0.

Товарный паровоз типа 0-3-0

Пассажирский паровоз типа 2-2-0

Уже в середине 60-х годов XIX века в России начинается бурное строительство железных дорог, что, соответственно, приводит и к росту потребностей в паровозах. В 1868 г . правительство заключает контракты с рядом российских заводов. В 1869 г. началась постройка паровозов на Коломенском и Камско-Воткинском заводах; в 1870 г . – на Невском и Мальцевском заводах; в 1892-1900 г. – на Брянском, Путиловском, Сормовском, Харьковском и Луганском.

Отечественное паровозостроение имело свой собственный путь развития. Сформировалась российская школа паровозостроения. Выдающиеся русские инженеры и конструкторы А.П.Бородин, Е.Е.Нольтейн, В.И.Лопушинский и другие создали ряд новых типов паровозов и ввели на них много усовершенствований.

В 1878 г . на Коломенском заводе были построены первые в мире пассажирские паровозы с передней тележкой, что способствовало повышению безопасности движения поездов. За рубежом такие паровозы появились только в 1892 г . Паровозы с четырьмя движущими осями, появившиеся в России еще в 60-х годах XIX века, непрерывно совершенствовались и к 1893 г . широко применялись на железных дорогах.

Паровоз типа 0-4-0 серии О В

В 1891 г . впервые в истории паровозостроения был построен паровоз с конденсацией пара.

В конце XIX века русские инженеры первые в мире использовали пароперегреватели. В этот же период первыми применили на паровозах двукратное расширение пара. Был обоснован и использован принцип унификации и взаимозаменяемости деталей и узлов в паровозах. Была организована постройка сочлененных паровозов – задолго до появления их в Америке.

В конце XIX века были заложены основы учения о тяге поездов, которое было превращено русскими и советскими учеными в науку, позволяющую точно рассчитывать массу поезда, скорость и время его движения, определять тормозные пути в зависимости от профиля пути и обеспеченности поезда тормозными средствами и решать многие задачи, связанные с использованием мощностных и тяговых характеристик локомотивов.

К началу XX столетия Россия полностью освободилась от иностранной зависимости в области паровозостроения. К этому же времени были созданы многие замечательные конструктивные формы русских паровозов, дальнейшее развитие которых привело к самым передовым образцам паровозостроения.

С 1898 по 1917 г . заводы России построили 16064 паровоза. Паровозный парк дореволюционной России отличался нецелесообразно большой разнотипностью. Поэтому в 1912 г . циркуляром Управления железных дорог Министерства путей сообщения впервые была введена буквенная система обозначений серий паровозов как для казённых, так и для частных железных дорог. Так, согласно ей, все старые товарные паровозы с 3-мя движущими осями (типы 1-3-0, 0-3-0, 0-3-1) получили обозначение серии Т (трёхосные), типа 0-4-0 выпущенные до паровозов «нормального типа» – Ч (четырёхосные), паровозы «нормального типа» – О (основные) и т.д.

Советский период паровозостроения берёт свое начало с декабря 1920 г ., когда был принят пятилетний план восстановления паровозного хозяйства.

В 1925 г . был спроектирован и построен новый пассажирский паровоз СУ, который являлся одним из лучших пассажирских паровозов.

Начиная с 1926 г. на протяжении длительного периода на паровозостроительных заводах строились усовершенствованные и усиленные грузовые паровозы ЭУ, ЭМ и ЭР.

В 1931 г . был создан самый мощный в Европе грузовой паровоз типа 1-5-1 серии ФД, а в 1932 г . на Ворошиловградском паровозостроительном заводе началась серийная постройка этих паровозов.

В начале 1932 г . был разработан проект и построен мощный пассажирский паровоз типа 1-4-2 серии ФДП.

В 1934 г. был построен паровоз типа 1-5-0 серии СО. Паровозы этой серии строили на различных заводах до 1950 г . Они имели широкое распространение на сети дорог.

В послевоенный период паровозостроения в СССР были выпущены два серийных типа грузовых паровозов с пятью сцепными осями в жесткой раме с нагрузкой на ось 18 т: паровозы 1-5-0 серии Л и 1-5-1 серии ЛВ с расчетной силой тяги соответственно 221,5 и 231,5 кН.

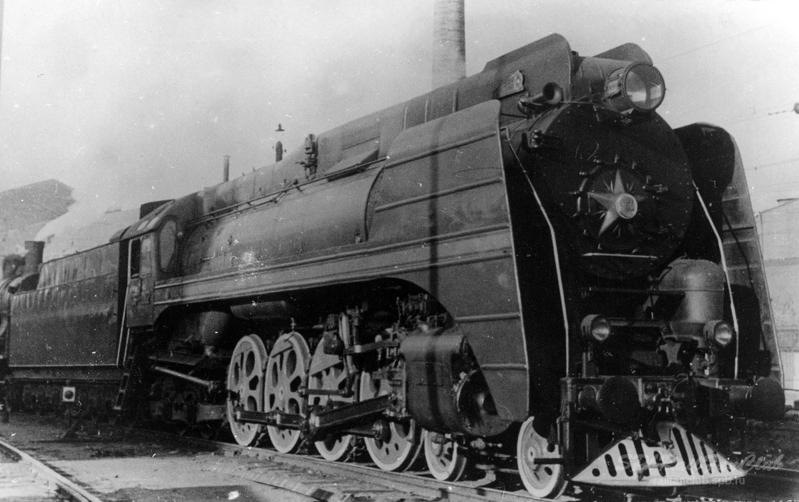

В 1950 г . был выпущен первый опытный мощный пассажирский паровоз типа 2-4-2 (П36), обладающий высокими эксплуатационными качествами. Несколько таких паровозов было построено в 1953 г ., а в 1955 г . было начато их серийное производство.

Ввиду низкой экономичности постройка паровозов в нашей стране с 1956 г. прекращена.

До 1957 г . было разработано, построено и эксплуатировалось на железных дорогах страны до 400 типов паровозов.

По экономичности и мощности паровоз уступает тепловозу и электровозу, однако значительно превосходит и тот и другой по выносливости и неприхотливости. Паровоз способен выдерживать 400 процентов перегрузок относительно расчетной мощности, а отапливаться может порой совершенно немыслимыми видами топлива, например, сырыми осиновыми дровами, а в годы гражданской войны, случалось, и сухой воблой. Ремонт паровоза стоит значительно меньше, чем тепловоза или электровоза; гораздо дешевле, чем электроэнергия и солярка, обходятся уголь и мазут. Именно эти качества паровоза во многом определили бесперебойность работы железных дорог во время Великой Отечественной войны.

Паровоз остается одним из уникальных технических творений человечества, безраздельно господствовавшим на железнодорожном транспорте более 130 лет. В связи с энергетическими проблемами интерес к локомотивам на твердом топливе не ослабевает и в начале XXI века. Во многих странах сохраняются паровозы-памятники, пользуются популярностью ретропоезда с паровой тягой. Часть паровозного парка находится в запасе, при необходимости работоспособность паровозов может быть восстановлена.

Интересные факты о паровозах

Этому-то локомотиву в 1912 году и присвоили серию О В . Новый паровоз оказался безотказной машиной, простой в ремонте и обслуживании. Всеядная «овечка» могла отапливаться углем, мазутом, дровами и торфом. До 1925 года «овечка» использовалась как на поездной, так и на маневровой работе.

В следующем десятилетии в связи с общим обновлением локомотивного парка СССР её переводили на второстепенные магистрали, а с середины 30-х годов паровозы О В использовались в основном на маневровых работах и на промышленном транспорте. В новом амплуа эти локомотивы трудились до середины 50-х годов.

Начало ХХ века стало пиковым в истории развития паровозостроения. Не удивительно, что каждая страна пыталась перегнать противников в скорости, мощности и размерах. Молодой тогда ещё СССР не отставал от соседей и в 1934 году выпустил 21-метровый локомотив серии АА («Андрей Андреев») – единственный в мире «магистральщик» с семью движущими осями на жесткой раме против обычных пяти (всего же осей было 11). Паровоз был огромным по всем параметрам и, собственно, это его и погубило. Он неплохо ходил по прямой, но с кривыми у него не заладилось с самого начала – он расстраивал пути на поворотах и сходил с рельсов на стрелках. Кроме того, даже «притулить» колоссальную машину куда-либо было проблематично: «АА» попросту не помещался на поворотных кругах и в стойлах паровозных депо. Поэтому практически сразу он был поставлен на прикол, а в 1960-х бесславно порезан на металл.

Российский, а впоследствии и советский паровоз класса «Э» стал самым массовым локомотивом за всю историю паровозостроения. Первые машины этого типа вышли на рельсы еще в 1912 году, последние, уже значительно доработанные – в 1957-м. Причем над производством «Эшаков» трудились не только шесть отечественных, но еще и более двух десятков заграничных заводов. Локомотив оказался весьма неприхотливым и работал как на грузовых, так и на пассажирских перевозках. Всего за 45 лет было выпущено более 11 тысяч этих паровозов – такой массовостью не может похвастаться ни один из конкурентов. И хотя увидеть «Эшки» на линии сейчас вряд ли удастся – разве что, на постаменте – но увидеть их на ходу можно во многих фильмах, начиная от «Неуловимых мстителей» и заканчивая «Адмиралом».

Паровоз «ИС» – «ИСка» стал гордостью советского паровозостроения – на момент создания это был самый мощный пассажирский паровоз в Европе, и именно ему достался Гран-при на Всемирной парижской выставке 1937-го года. Именно «ИС» водил «Красную стрелу». И именно «Сталины» были наиболее быстроходными, разгоняясь до 115 км/ч , а в обтекаемом кожухе – и до 155 км/ч . При этом у «ИС» была своя особенность: он был сильно унифицирован с грузовым паровозом ФД – «Феликсом Дзержинским», что значительно упрощало его ремонт и эксплуатацию. Именно к серии «ФД» паровоз «ИС» в результате и был отнесен: в 1962 году, в разгар борьбы с культом личности, все «ИС» были переименованы в «ФДП» с приставкой «пассажирский».

Паровоз П38 – самый тяжёлый паровоз в истории советского паровозостроения (а с учётом веса тендера – в истории всех советских локомотивов), служебная масса которых с тендером составляла 383,2 т при длине 38,2 м . Серия оказалась ограниченной из-за прекращения выпуска паровозов в нашей стране – всего 4 грузовых паровоза, выпущенных в СССР в 1954-1955 гг. Длина локомотива 22,5 м и тендера 15,7 м , рабочая масса паровоза 213,7- 214,9 т + тендер 168 т с водой и углем, конструкционная скорость 85 км/ч и мощность 3 800 л .с.

XaHoPuK › Блог › История паровоза П36, последнего в СССР.

Предисловие от XaHoPuK. Тема паровозов довольно интересна для исследования, сама конструкция паровой машины и мастерство конструкторов, создавших этот агрегат вызывает восхищение! Первый прототип паровоза был построен во Франции в 1769 военным инженером Николя-Жозе Кюньо, официальной датой изобретения первого в мире паровоза под названием «Puffing Devil» считается 1801 год создания, когда изобретатель Ричард Тревитик заполучил патент на свое уникальное творение, в России первый отечественный паровоз был построен инженерами сыном и отцом Мироном и Ефимом Черепановыми в 1833 году, далее шло развитие и совершенствования, окончательно конструкция паровоза сформировалась к 1901 г. и сохранилась до последних лет его постройки. Паровоз, со слов машинистов, живой организм, со своим характером, судьбой и болезнями, но об этом в другой раз…

(Очерк подготовлен с использованием материалов книги «Паровоз серии П36 типа 2-4-2 — последний отечественный пассажирский», Вульфов А.Б., Мальцев А.А.)

К началу 1940-х основу пассажирского локомотивного парка советских железных дорог составляли паровозы серии Су (более 2 тыс. локомотивов). Эти паровозы были спроектированы в середине 1920-х и пользовались репутацией надежного и экономичного локомотива. Нагрузка от их движущих осей на рельсы была в пределах 18 тс, что позволяло их эксплуатировать на всех железных дорогах Советского Союза. Однако малые мощность (около 1500 л.с.) и сцепной вес (54—55 т) этих паровозов не позволяли существенно увеличить вес пассажирских поездов.

В 1946 году Всесоюзный научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) установил основные параметры для пассажирского паровоза. Исходя из двух установленных в то время номинальных значений нагрузок от движущих колёсных пар на рельсы (18 и 22,5 тс), и 4-х градаций мощности (3000, 2500, 2000 и 1500 л.с.) были разработаны эскизные проекты пассажирских паровозов:

· 3000 л.с. (эквивалентен паровозу УУ) — типы 2-4-2 и 2-3-2 с осевой нагрузкой 22,5 тс;

· 2500 л.с. (эквивалентен паровозу ИС) — типы 2-4-2 и 1-4-2 с осевой нагрузкой 18 тс;

· 2000 л.с. (эквивалентен паровозу Л) — типы 1-4-1 и 2-3-2 с осевой нагрузкой 18 тс;

· 1500 л.с. (эквивалентен паровозу Су) — типы 2-3-1 и 1-3-2 с осевой нагрузкой 18 тс.

В марте 1950 года было закончено изготовление первого опытного паровоза типа 2-4-2, которому присвоили заводское наименование П36-0001.

На нём были реализованы все достижения в области советского паровозостроения: цельносварной котёл, механический углеподатчик, воздушный привод реверса, брусковая рама, водоподогреватель; все буксы локомотива и тендера были оснащены роликовыми подшипниками. Его сцепной вес составлял 75 т, а общая масса в рабочем состоянии — 135 т.

Паровоз П36 (тип 2-4-2) получил прозвище Генерал за характерные цветные полосы («лампасы») по бокам. По мощности он был эквивалентен паровозу серии ИС, но имел нагрузку от осей на рельсы не более 18 тс, благодаря чему мог эксплуатироваться на подавляющем большинстве советских железных дорог, заменив паровозы серии Су и заметно повысив вес пассажирских поездов.

Осевая формула 2-4-2

Годы постройки 1950, 1953-1956

Всего построено 251

Ширина колеи 1524 мм

Длина локомотива 16 661 мм

Рабочая масса паровоза 135 т (№ 1), 133,2 т

Масса порожнего паровоза 120,4 т

Сцепная масса 75 т (№ 1), 72,4 т

Нагрузка от движущих осей на рельсы 18,1 тс

Конструкционная скорость 125 км/ч

Мощность 2 800 — 3 077 л.с.

Сила тяги до 17,9 т

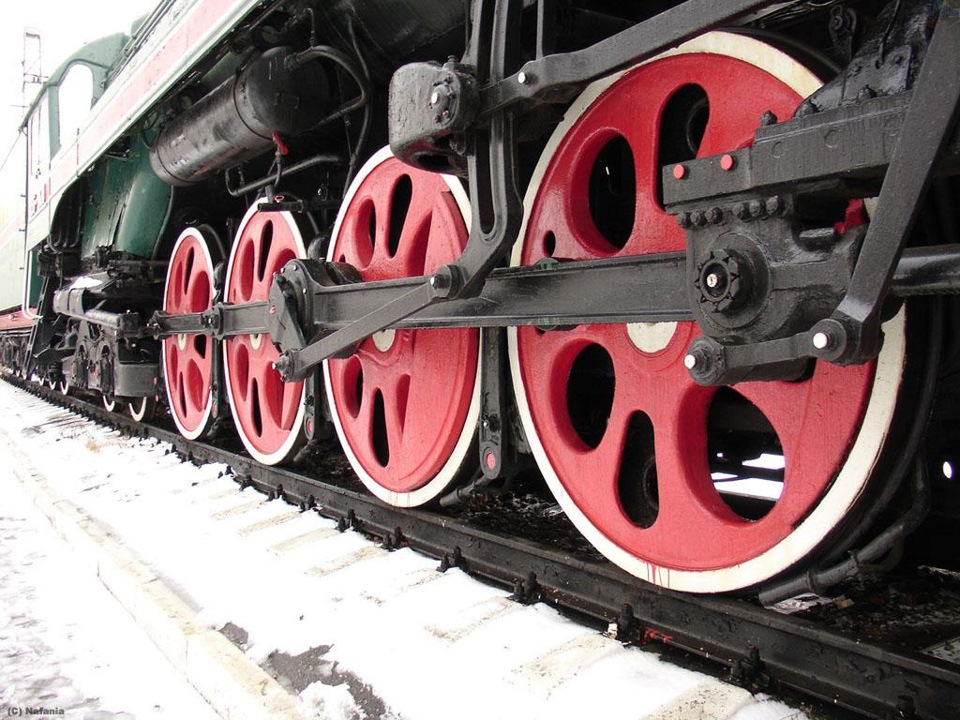

Диаметр движущих колес 1 850 мм

Диаметр бегунковых колес 900 мм

Диаметр поддерживающих колес 1 050 мм

Давление пара в котле 15 кгс/см²

Испаряющая поверхность нагрева котла 243,2 мІ

Тип пароперегревателя двухоборотный

Поверхность нагрева пароперегревателя 131,7 мІ (№ 1), 132,1 мІ

Площадь колосниковой решетки 6,75 мІ

Диаметр цилиндров 575 мм

Длина тендера 12 783 мм (№ 1), 13 255 мм

Масса порожнего тендера 46,9 т (№ 1), 54,85 т

Объём баков для воды 50 мі (№ 1), 45,6 мі

Запас топлива 24 т (№ 1), 23,5 т

В том же году паровоз был отправлен на Октябрьскую железную дорогу в локомотивное депо Москва-Октябрьская. Там он прошел испытания, которые подтвердили хорошие тягово-теплотехнические качества нового паровоза. При форсировке котла локомотив развивал мощность 2500—2600 л.с. При скорости 86,4 км/ч была достигнута максимальная мощность — 3077 л.с., а максимально реализованный коэффициент полезного действия оказался равен 9,22 % — самый высокий среди всех советских пассажирских паровозов (всего на 0,05 % ниже, чем у грузового паровоза серии ЛВ). У паровоза серии ИС КПД был равен 7,45 %, а у скоростного (2-3-2К)- 8,23 %). При работе с поездами на участке Москва — Бологое паровоз П36 на единицу работы потреблял топлива на 2 % меньше, чем паровозы Су, а при работе на участке Москва — Скуратово (Московско-Курская железная дорога) расход топлива у паровоза П36 был на 19-22 % меньше, чем у паровозов ИС.

Так как результаты испытаний первого паровоза оказались положительными, Коломенскому заводу был выдан заказ на изготовление опытной партии подобных паровозов. В 1953 году завод выпустил паровозы № 0002-0005, а в 1954 — № 0006. В отличие от первого паровоза на них были установлены скользящая (вместо гибкой) передняя опора топки, усиленные буксы движущих колёсных пар, саморегулирующиеся буксовые клинья. С целью снижения веса локомотива на паровозах № 0002-0006 было установлено конусное устройство (вместо вентилятора, как на № 0001), упрощена декоративная обшивка и снято тормозное оборудование с бегунковой тележки. Однако общая масса изменилась незначительно, так как при этом были усилены ряд элементов экипажной части (особенно рамы тележек) и движущего механизма. Эти паровозы были отправлены для испытаний на различные дороги: № 0003 и 0004 на Московско-Курскую, № 0002 и 0005 на Красноярскую, № 0006 на экспериментальное кольцо ВНИИЖТа.

Внеся очередные небольшие изменения в конструкцию, Коломенский завод в 1954 году выпустил установочную партию паровозов (№ 0007-0036).

Эти паровозы были отправлены на Московско-Рязанскую и Октябрьскую дороги. Благодаря конструкционным изменениям сцепной вес был снижен до 72,4 т, а общая масса до 133,2 т, поэтому в конце того же года паровоз П36 принят к серийному производству. В 1955 году Коломенский завод построил 125 (№ 0037-0161) таких локомотивов, а в 1956 году — 90 (№ 0162-0251). В процессе их производства завод продолжал вносить некоторые изменения в конструкцию. Так на паровозах с № 0037 были усилены подвески рессор и стала применяться пароразборная колонка с цельнолитым корпусом (вместо комбинированного). С № 0104 число секций колосниковой решётки было увеличено с 2 до 4, при этом их индивидуальный привод был заменён на групповой. Паровозы № 0145 и 0146 в качестве опыта были оборудованы увеличителем сцепного веса, который за счёт разгрузки бегунковых и поддерживающих осей увеличивал сцепной вес на 6-6,5 тонн.

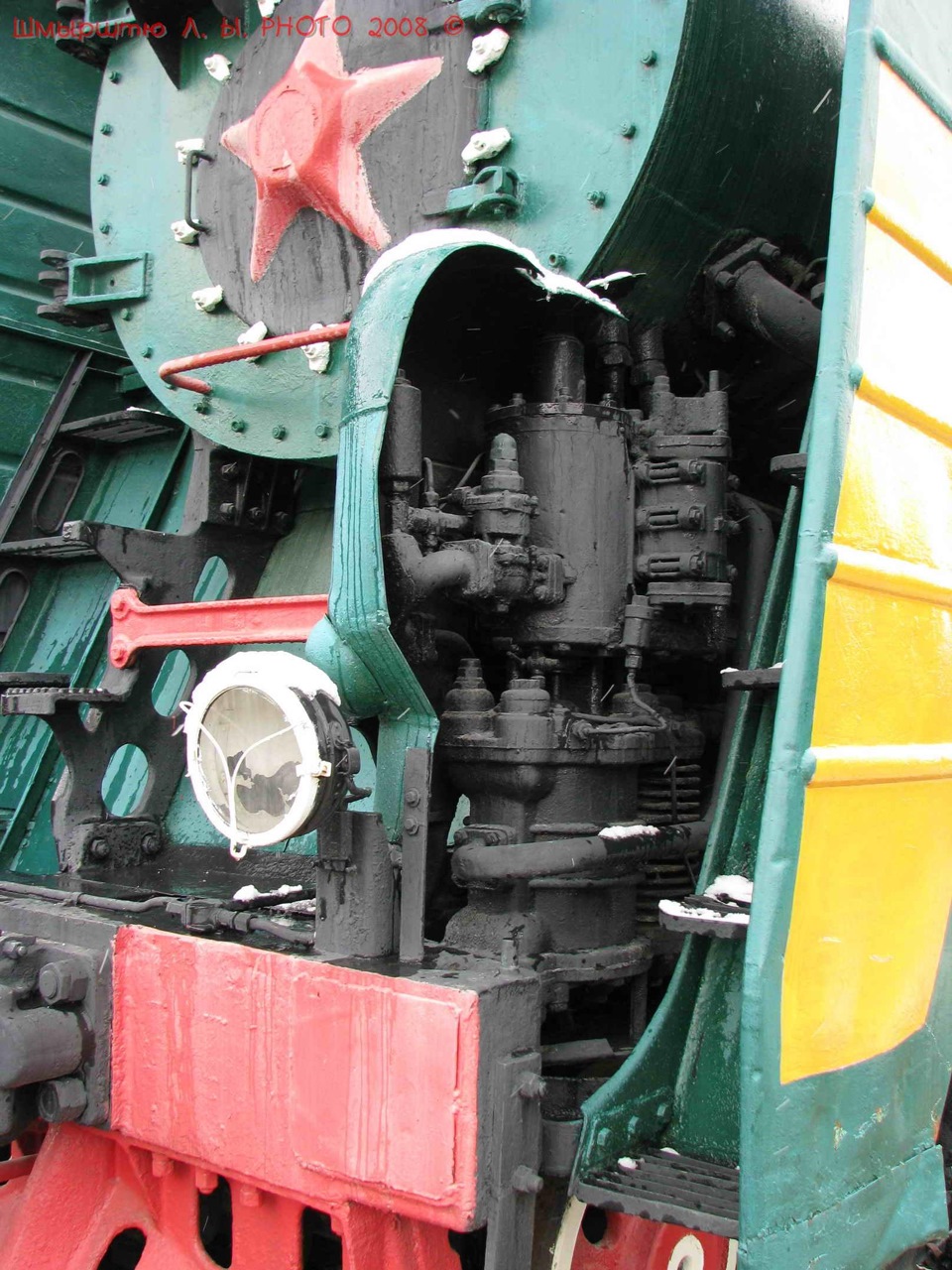

Ходовая часть паровоза состоит из главной рамы и двух двухосных тележек (бегунковая и поддерживающая). Главная рама собрана из стальных прокатных брусков толщиной полотен 140 мм — как у паровозов Л и ЛВ. В передней части рамы расположен буферный брус, на который устанавливается автосцепка СА-3, а в задней части установлен стяжной ящик, который служит для соединения паровоза с тендером. Все оси паровоза оборудованы роликовыми подшипниками.

Все колёсные пары паровоза выполнены с дисковыми колёсными центрами. Диаметр движущих колёс составляет 1850 мм – как у паровозов Су и ИС. Ведущей колёсной парой является вторая движущая ось — на неё непосредственно передаётся усилие от паровой машины. Для лучшего вписывания в кривые передняя и задняя тележки имеют возможность отклонения, при этом шкворень первой тележки находится в её геометрическом центре, а у задней — в передней части.

Рессорное подвешивание выполнено на листовых рессорах (исключение составляет передняя тележка, так как в её рессорном подвешивании были применены витые пружины), которые соединялись продольными балансирами. Все рессоры разделялись на 2 группы, также отдельные 2 точки подвешивания имела передняя тележка (как на скоростных паровозах 2-3-2К и 2-3-2В). Таким образом, вся система подвешивания паровоза была четырехточечной (статически неопределимая). Жёсткость листовых рессор составляла 103 кгс/мм, витых пружин — 109 кгс/мм.

Как правило, на фронтоне всех паровозов П36 располагалась — как и на паровозах Л и ЛВ — красная звезда с барельефным изображением руководителей СССР — В.И.Ленина и И.В.Сталина. После XX съезда КПСС, центральный элемент звезды с изображением советских вождей с паровозов демонтировался и, как правило, заменялся на изображение герба СССР. В настоящее время изображение Сталина и Ленина, в частности, сохранилось на паровозе П36-0251, расположенном в Центральном музее Октябрьской железной дороги на Варшавском вокзале Санкт-Петербурга, а также на паровозах П36-0027 и П36-0032.

На паровозе установлен мощный паровой котел, который имеет несколько избыточную производительность. Об этом говорит тот факт, что при работе паровоза на максимальной мощности истощения котла (снижения количества пара) не наблюдалось. Котёл цельносварной, причём его гарнитура аналогична гарнитуре котла паровоза Л. В цилиндрической части котла расположены 66 дымогарных и 50 жаровых труб, которые по диаметрам такие же, как и на опытном паровозе П34. Конструкция пароперегревателя также аналогична П34. Топка котла была достаточно развитая с площадью колосниковой решётки 6,75 мІ и с пневматическим приводом колосников. Также в топке были установлены 4 циркуляционные трубы. В дымовой коробке на первом паровозе располагался вентилятор (служил для увеличения тяги воздуха в топке), но из-за частых поломок его вскоре сменили на конусное устройство, это же устройство устанавливалось и на серийных паровозах.

На паровозе установлена простая машина с диаметром цилиндров 575 мм и ходом поршня 800 мм. Цилиндры блочного типа отливались полублоками заодно с золотниковыми камерами и опорами для котла. Эти 2 полублока соединялись болтами в один блок и устанавливались сверху на раму. Золотники были цилиндрическими диаметром 300 мм, парораспределительный механизм был системы Гейзингера, который достаточно удобен для ремонта и надёжен в эксплуатации.

К первому паровозу (П36-0001) был прицеплен 6-осной тендер типа П35 (такой прицепляли к опытным паровозам 23-001 и П34), но с № 0002 стали прицеплять 6-осные типа П58 (такие вскоре стали прицеплять и к паровозам ЛВ). Ходовая часть этого тендера состоит из 2 трёхосных тележек с диаметром колёс 1050 мм. Для подачи угля в топку на тендере установлен механический углеподатчик С-3 (применялся с 1945 года ещё на первых паровозах серии Л), который размещён внизу угольного ящика и перемещает уголь с помощью 3-винтового конвейера. Приводом углеподатчика является быстроходная паровая машина.

Для повышения экономичности паровоз оборудовался водоподогревателем смешения конструкции Брянского завода. Для получения электроэнергии установлены 2 турбогенератора (рабочий и резервный) мощностью по 1 кВт. Также на паровозе П36 была самая большая из всех ранее построенных советских паровозов будка машиниста.