Белгородская черта: описание, исторические факты, создание

Историческую значимость Белгородской Засечной черты нередко приравнивают к Великой Китайской стене. Русская фортификационная цепь была достроена в 1556 году и располагалась на южных рубежах Руси.

Значение

Первые Засечные черты Древнерусского государства появились еще в XIII веке. Летописи тех времен содержат упоминания о засеках – специальных препятствиях на пути врагов. И роль их была велика.

В те времена каждый год население приграничных территорий страны страдало от постоянных набегов степных племен. Лучшие представители народа страны десятками тысяч выдвигались к югу, чтобы спасать местных жителей от попадания в плен и разорения. Трудно вообразить, сколько физических и духовных сил тратилось на эту изнурительную борьбу, в то время как люди в Западной Европе достигали новых результатов в науке, искусстве и промыслах.

Исторические данные

Для полного понимания значимости строительства Белгородской черты достаточно ознакомиться с подсчетами историков. Согласно им, за первую половину XVII века около 200 000 русских было взято плен и продано на крымских рабовладельческих рынках.

Создание Белгородской Засечной черты существенно уменьшило это число. Из летописей известно, что ранее крестьяне массово сбегали к свободным поселениям южной части страны. После строительства Белгородской Засечной черты побег стало совершить сложнее. Беглецов отлавливали на границах и подвергали наказанию. Страх перед таким исходом сказался на числе желающих это провернуть.

История

В 16 столетии лесостепи между Московским государством и Крымом носили название «Дикое поле», они были безлюдны. И именно отсюда совершали набеги татары. Пути, по которым они перемещались, пролегали между непроходимыми участками болот, лесов и топей, а назывались «шляхами». Татары нещадно грабили русских, уводили в рабство. За период с XIV-XVII вв. таким образом они забрали 3 млн человек.

Все это сильно угрожало Московскому государству. К западу от безлюдных степей, вдоль реки Ворсклы, пролегали границы с Литовским княжеством. Русские правители нуждались в том, чтобы закрепить южные рубежи страны. Центральная роль в этом деле досталась Белгороду. Так и началось возведение Белгородской Засечной черты.

Как выглядела

Это была система протяженностью больше 800 км, начинавшаяся от Ворсклы и заканчивающаяся у Волги. Белгородская черта была непрерывной цепью укреплений. Изначально называлась она Белгородско-Симбирской, а в документах тех времен ее звали просто «Черта». Она состояла из двух частей: Симбирской и Белгородской.

Оборонительная черта использовала все природные препятствия, которые могли замедлить врагов: глубокие реки, крутые овраги, холмистую местность. Там, где оставались проходимые участки, были сооружены искусственные преграды: стены, каналы, завалы и земляные валы. Всюду началось строительство крепостей – острогов, позже превратившихся в города и села. Многие из них процветают и по сей день.

Оплачивал постройку Белгородской Засечной черты простой люд: был введен налог, который и служил финансированием укрепления. Его называли «засечной податью».

Наряду со стрельцами направлялись на Белгородскую Засечную черту и боярские дети. Они также участвовали в ее возведении и защите.

Проект Белгородской черты

Наиболее острой стала необходимость в возведении таких укреплений после Смоленской войны 1632-1634 годов. Препятствий для атак татар фактически не имелось.

Изначально был план отстроить крепость Козлов, перекрыв валами дорогу на Ногайск. Однако впоследствии стало очевидно, что самым эффективным решением будет перекрыть с помощью валов главные пути, по которым атаковали татары. План ограждений был составлен в 1636 г., а воплощен в жизнь спустя 22 года.

Укрепления

Самых важных крепостей Белгородской черты было девять. Каждая располагалась в стратегическом месте. Гарнизон каждого городка отвечал и за защиту участков обороны, и за осуществление ремонта возведений, и за отражение нападений степных племен. Чтобы наблюдать за дорогами, в отдельные острожки, в поля постоянно высылались воины.

Белгород

Этот населенный пункт стал главным городом Белгородской черты. Именно через Белгородскую области проходили 3 из крупнейших шляхов. Во времена Смуты (1605-1618 года) войска Крымского хана возобновляли свои изнуряющие атаки на беззащитных русских сельчан, живших на данных территориях.

В те года ногайцами было сожжено и разграблено великое множество находившихся здесь городов. Порой здесь появлялось около 100 000 степных воинов, которым русские сторожки не были способны долгое время сопротивляться. Их поглощала огромная масса степных конников.

Поселение с самого начала своей истории обладало внушительным размером: сохранились его описания с 1668 года. Этот острог был 650 саженей по периметру, а примыкавшая к нему крепость тянулась на 1350 саженей. Длина этих стен была больше воронежских вдвое, а площадь превышала его в 5 раз.

Примечательным отличием города стало то, что изначально он задумывался как часть укрепления. Внутрь острога установили культовое здание – храм с двором митрополита. Администрация с государевым двором, приказом, тюрьмой находились внутри острога.

Впоследствии город стал богат на культовые постройки: в 1678 году он располагал девятью церквями и двумя монастырями. На каждые 30 дворов приходилось по храму. Это было обоснованно, поскольку в поселении располагались слободы. И ни одна, за исключением Стрелецкой, не обладала церковью. Из-за этого жители слобод соединялись с приходом церквей внутри острога. И это завышало роль части города внутри острога, таким образом делая ее более значимой, чем крепость, которой отдавалась незначительная роль. Она соединялась с основным поселением посредством острога, к нему шли ее ворота, а дороги, проходившие через нее, вели лишь к двору митрополита и храму. Они не могли быть главными магистралями города.

Этот город стал уникальным среди остальных поселений Белгородской Засечной черты, ворота в нем, соединявшие крепость и острог, включали башню с часами. Этот факт подчеркивал значимость населенного пункта как главного центра длинного укрепления.

На месте бывшей крепости сейчас находится административный центр Белгорода.

Яблонов

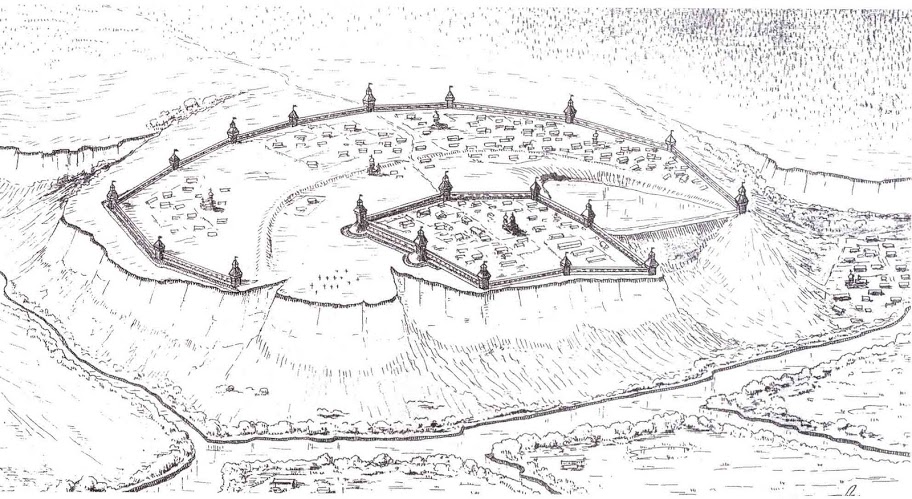

Одной из самых значительных крепостей Белгородской черты стал город Яблонов. Он перекрывал крупнейший шлях – Изюмский. По изначальному плану, именно он должен был стать центральным укреплением всей Белгородской черты. Для обороны в нем был сооружен круглый вал, который укреплялся с помощью дубовых бревен, имел длину 1,6 км и 13 башен.

За земляным городом находилась деревянная крепость, длина стен которой составляла 0,3 км.

На сегодняшний день на территории этих крепостных стен находится село Яблоново.

Остальные укрепления

Точное местонахождение удалось установить далеко не для всех крепостей Белгородской черты. Неизвестно, где точно находились крепости Бохловец и Верхососенск. Стены, возведенные в Корочи, Усерде и Новом Осколе, растворились где-то глубоко в земле под поздними постройками. Остались городища Хохтомыж, Карпов и Нежегольск, по ним и изучаются особенности построек того времени.

Жизнь в крепостях

Возникновение поселений как военных крепостей отражалось на составе их населения и внешнем виде. Жили в них в основном служилые люди, мирные жители составляли около 25% всех поселенцев, они присутствовали в основном в Воронеже и Белгороде.

Высшей категорией были дети бояр. Обычно каждый из них владел поместьем, но не крепостными крестьянами. Земля в их владениях обрабатывалась их же руками, благодаря чему они не имели особых различий с казаками. Казаки проходили службу 2 разновидностей: часть из них была среди стрельцов и пушкарей. Вторая часть была белопоместной, у таких казаков земля находилась в коллективной собственности. Ярко среди остальных выделялась группа «черкасов» — переселенцев с Украины.

Все эти категории образовывали свои отдельные слободы у крепостей. Лишь дети бояр и казаки, владевшие поместьями, порой жили в отдельных владениях.

Виды полевых укреплений

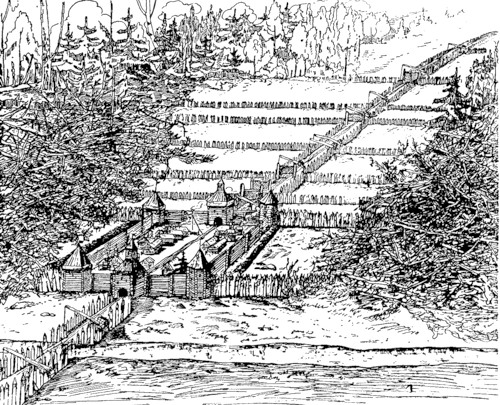

Земляной городок являлся небольшой территорией, огороженной валом. Это был долговременный оборонительный пункт в поле. Подобных строений было множество на всей длине цепи. По пути от Карпова до Белгорода их встречалось 19 штук. Чтобы прибавить им надежности, порой в них возводили башенки.

Остроги были похожи на земляные городки. Каждый острожек представлял собой укрепленный пункт с гарнизоном. Его окружали стены, чаще всего дубовые. Они достигали в высоту 3,7 метра. К ним могли пристраиваться и башенки. Часть острожков строилась перед главными укреплениями Черты.

Хорошо дополнялись земляные укрепления сторожевыми башнями из дерева. Они были сосредоточены на трех основных путях. В большинстве из них присутствовал гарнизон.

Земляной вал

Это был наиболее распространенный вид оборонительных пунктов. Около половины всех сооружений цепи составляли именно земляные валы. Их насыпали в наиболее уязвимых для противника местах: в степных участках между городами и лесами. Порой посредством их возведения укреплялись менее выраженные участки природных препятствий – к примеру, русел рек.

Они могли составлять километры в длину. Так, у некоторых протяженность достигала 14, а порой и 27 км. В высоту они достигали 3,7 м.

Со стороны зоны атаки врага их укрепляли жерди, бревна из дуба, которые клали на откосы валов, чтобы не допустить размывания. Каждому валу предшествовал ров. Никогда вода не использовалась как отдельное укрепление.

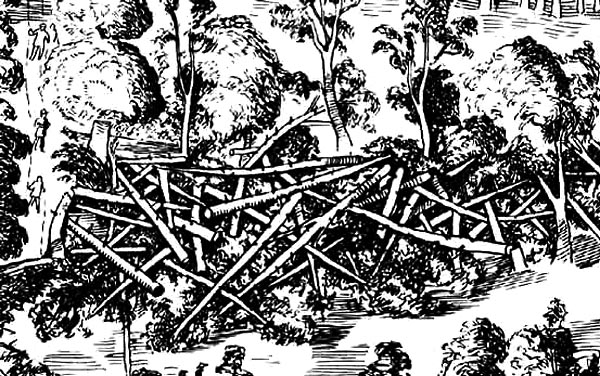

Засеки и надолбы

Засеками назывались оборонительные сооружения из крест-накрест поваленных деревьев, причем вершины их устремлялись к врагу. Известно, что длина их могла составлять 63 км вдоль реки Ворсклы. Они использовались реже из-за отсутствия необходимого количества дерева. В ширину засеки достигали 40-60 саженей.

Надолбов было много на протяжении всей цепи. Они сочетались с другими оборонительными сооружениями, представляли и самостоятельное укрепление. Это были конструкции из 3 бревен, которые вкапывались в почву и соединялись крестами. Порой их соединяли между собой единые цепи горизонтально проложенных бревен. Длина надолбов достигала десятков сажен, а на некоторых участках и четырехсот: к примеру, при перекрытии тропинок и полянок в рощах у Ворсклы.

Остальные разновидности укреплений

Острожные стены – плотные ряды бревен, которые вкапывались в грунт и заострялись на вершинах. В высоту они достигали 2 саженей.

Тарасами назывались срубы из дерева, которые связывались друг с другом и заполнялись сыпучими материалами. Их использовали в качестве самостоятельных укреплений на больших территориях. Нередко их совмещали с надолбами и валами.

Порой в дно рек вбивались частики, которые усиливались благодаря установлению «кобылин» по берегам.

Многие участки Белгородской черты сочетали прекрасно продуманные искусственные сооружения и естественные препятствия. Около половины всей цепи не имело созданных человеком преград: ими служили леса, болота, реки и топи. Эти места татарская конница пройти не могла.

Историческая роль

За всю историю существования этой фортификационной цепи татарская конница ни разу не сумела прорваться через нее нигде, несмотря на постоянные попытки.

Несколько случаев «прорыва» обороны на участках у Нового Оскола в период войны с Турцией 1676-1681 годов не могут браться в расчет, так как боям при этом не удалось углубиться дальше оборонительной зоны этих участков. То есть фортификационная цепь Белгородской черты выполнила важнейшую задачу по обороне опасной степной границы государства.

Наличие успешного опыта ее создания стало бесценным при возведении множества других фортификационных укреплений страны. За Белгородской чертой последовало сооружение Тамбовского вала, Симбирской, Царицынской линий.

Благодаря Изюмской черте, возведенной в 17 веке, Руси удалось отодвинуть свою южную границу еще дальше к югу. Это позволило русскому и украинскому населению освоить большие территории дальше Белгородской черты. С остатками множества валов на сегодняшний момент можно ознакомиться в Белгородской области.

Память

Значение этой постройки было крайне велико для страны.

Белгородская черта стала одним из наиболее масштабных фортификационных сооружений 17 века во всем мире. Ее возведение послужило отправной точкой для истории многих населенных пунктов. Участвовавшие в строительстве казаки, стрельцы, дети бояр – родоначальники поселенцев обширной территории. И память своих предков местные жители чтят до сих пор.

В 1969 году была издана книга Загоровского о Белгородской черте. Города юга страны имеют особенности, характерные для крепостей. И по сей день в исторических местах, связанных с этой оборонительной цепью, проводятся фестивали Белгородской черты. В ходе них организуются исторические конструкции, походы для школьников.

Было объявлено, что осенью 2018 в Корочанском районе закончится возведение крепости Яблонов, которая будет копировать оригинал 17 века.

Будут сооружены деревянный дом воеводы, мельница, житный двор, мастерские, караульные постройки, башенка, кузня, часовня, мост, рвы и земляной вал.

Белгородская черта

1. Подготовка к строительству черты

Несмотря на построенные на юге страны города, за первую половину XVII в. татары угнали в плен из русских земель более 200 000 человек – около 4% от количества всего населения страны в то время. Выяснилось, что охранять границы от врага, используя отдельные крепости с сетью сторож и станиц при них, недостаточно. Требовалась сплошная укреплённая линия на путях вторжений татар.

По совету москвичей Г. Киреевского, М. Спешнева и воронежца И. Носа, русское правительство решило больше не строить новые города-крепости на юге страны, но возвести через степь линию укреплений.

В начале октября 1635 г., исполняя царский указ, воронежский воевода Максим Семёнович Языков направил “людей добрых, которые сами в службе, а детей в их место, и племянников, и захребетников, и наймитов не издать”, всего 170 человек, на реку Лесной Воронеж для закладки города. Около 660 стрельцов и казаков из разных городов юга России к указанному месту отправились на запряжённых лошадьми подводах с пищалями, рогатинами, топорами и съестными припасами на шесть недель. 19 ноября на строительство прибыла “вторая смена”. Так начинал строиться новый русский город Козлов (город Мичуринск в Тамбовской области).

3 марта 1636 г. Боярская дума поручила воеводам Ивану Биркину и Михаилу Спешневу у города возвести 28-километровый земляной вал как элемент возможной будущей защитной линии. Строить вал предстояло служилым людям тех же городов, что строили Козлов, но их количество увеличивалось до 950 человек. Причём, если город они строили бесплатно, исполняя службу, то за работу на строительстве вала им выплачивалось по 1,5 рубля в месяц.

Руководил строительством вала Иван Андреев. Через шесть месяцев все работы по возведению вала были закончены. Его высота составляла 2,5 м, со стороны Поля перед валом вырыт ров, а за ним устроены надолбы.

От двух до четырёх сотен татар устроили набег 3 августа 1636 г., но не смогли преодолеть укрепления. Эксперимент показал, что возведение эффективных инженерных сооружений на сотни вёрст, хоть и очень трудоёмко, но возможно.

Осенью 1636 г. в течение двух месяцев в районе между городами Воронеж, Валуйки и Белгород под руководством воеводы Фёдора Вахромеевича Сухотина работала экспедиция, целью которой было определение наиболее удобных мест для строительства городов и земляных валов. Исследователей сопровождали две сотни казаков и знатоки местности из пограничных городов, в том числе из Воронежа.

В январе 1637 г. боярская дума приняла решение о строительстве валов у других городов юга.

2. Строительство Белгородской черты

Служилые люди южнорусских крепостей приступили к строительству оборонительной линии. Перед ними стояла задача: на расстоянии 800 километров возвести 25 городов-крепостей и, используя особенности местности, соединить их бревенчатыми заборами, валами и рвами. Впоследствии эта линия была названа Белгородской засечной чертой.

Во время первого периода строительства Белгородской черты (1635 – 1645 гг.) построены города-крепости Козлов, Яблонов, Усерд, Короча, Хотмыжск, Вольный, Костёнск, Ольшанск, Усмань, сооружены козловский и яблоновский земляные валы. Сплошная линия построена не была, и татары, находя незащищённые места, продолжали опустошать русские земли.

На место изменников черкас в селе Костёнки Борщевского стана решено было поселить драгун, набранных из детей боярских. Им дали землю, 5 рублей жалования, по одной драгунской лошади и оружие – “пищали долгие” для стрельбы в пешем строю и “карабины добрые” – для конного строя. Под руководством воронежского сына боярского Богдана Конинского в ноябре 1642 г. костёнковцы построили деревянную крепость с одной проезжей башней и прямоугольными в плане стенами, вырыли ров и устроили надолбы. Так село Костёнки превратилось в город Костёнск – одну из крепостей черты .

Во время второго периода (1646–1653 гг.) строительство Белгородской черты, в основном, завершилось: построены города-крепости Карпов, Болховец, Орлов, Новый Оскол, Коротояк, Верхососенск, Добрый, Сокольск, Урыв, Острогожск, перенесён на другое место Белгород, насыпаны карповский, новооскольский, усманский земляные валы.

В 1647 г. в Воронежском крае начали возведение новой крепости Усмань (Липецкая область), а в 1647 г. – Коротояк. Строительство этих и других городов Белгородской черты привело к спаду в экономике Воронежа и сокращению поступлений таможенных и кабацких сборов в казну. Самыми крупными крепостями с самыми многочисленными гарнизонами в середине XVII в. были Воронеж, Коротояк, и Острогожск.

В 1652 г. черниговский полковник Иван Дзиньковский во главе тысячи семей украинских переселенцев подошёл к русской границе и попросил разрешения перейти на жительство в Россию. Украинцам разрешили поселиться в городе Острогожске, строительство которого было совсем недавно начато под руководством воеводы Арсентьева. У места впадения речки Острогощи в Тихую Сосну русские служилые люди и украинские казаки вместе возвели “Новый черкасский городок” – Острогожск.

Во время третьего периода (1654–1658 гг.) полностью завершилось строительство черты. За это время построили лишь один город Нижегольск, в 1658 г. сформировали Белгородский полк, город Белгород определён главным городом на черте, утверждён Белгородский разряд как новая военно-административная единица. Все города Белгородской засечной черты, а также находящиеся поблизости от неё, были переданы в подчинение белгородскому воеводе. Воронежский воевода, как и воеводы других городов черты, подчинялся белгородскому.

На территории нынешней Воронежской области было построено 200 километров укреплений Белгородской черты и 6 городов: Костёнск в 1642 г. (с. Костёнки), Ольшанск в 1644 г. (с. Верхне-Ольшан), Орлов в 1646 г. (с. Орлово), Коротояк в 1647 г. (с. Коротояк), Урыв в 1648 г., Острогожск в 1652 г. (г. Острогожск). Седьмым городом в цепи крепостей был Воронеж. Белгородская черта на востоке примкнула к Симбирской, а та – к Закамской. Россия защитилась от степняков от Ахтырки до Уфы.

Двадцать три года в условиях постоянной смертельной опасности строили Белгородскую черту наши предки. Тысячи людей погибли от неимоверно тяжёлой работы и болезней. Белгородская черта – это величайший трудовой и боевой подвиг русских служилых людей. Она стала надёжной защитой Российского государства от грабительских татарских набегов. Белгородская черта на востоке примкнула к Симбирской, а та — к Закамской. От Ахтырки до Мензелинска (к югу от устья Камы) Россия защитила народ от степняков.

В течение 1679-1680 гг. от крепости Усерд через Изюм до Коломака была построена Изюмская черта, защитившая Белгород, Харьков, Новый Оскол, Чугуев и всю прилегающую к этим городам территорию. Изюмскую черту возводили служилые люди Воронежского, Землянского, Коротоякского и Острогожского уездов.

3. Белгородский полк

В новых крепостях не хватало защитников, да и воевать с Польшей в 1654 г. за присоединение к России Левобережной Украины было некому, поэтому вскоре началось создание Белгородского полка, который представлял все рода войск.

В 1653 г. у Белгородской черты впервые сформировали 4 солдатских (пехотных) полка в количестве 6863 человек.

В 1658 г. создали Белгородский разрядный полк, который включал в себя 6 солдатских полков: Белгородский, Яблоновский, Козловский, Усердский, Верхососенский, Карповский. Количество солдат в каждом из полков составляло от 1400 до 1600 человек. В Белгородский разрядный полк входили 5511 “старых солдат” и 3691 солдат нового набора. Брали не служивших молодых родственников детей боярских, стрельцов, казаков, пушкарей и поселённых драгун по старому обычаю: “от отцов – дети, от братии – братья, от дядь – племянники”. В Белгородский полк из Воронежского уезда набрали 624 человека, из Коротоякского – 438, из Усманского – 545, из Козловского – 1914, из Белгородского – 881.

Солдаты вооружались мушкетами и шпагами. Офицерами служили, в основном, приглашённые иностранцы, а младшими командирами (“сержантами”) – “старые солдаты”.

Солдаты этого воинского соединения храбро сражались с поляками в 1654-1667 гг., с турками в 1673-1681 гг., участвовали в войнах с Крымом в 1687 и 1689 гг. и походах Петра на Азов в 1695 и 1696 гг.

За службу солдатам полагалось денежное жалование, но из-за хронического недостатка у государства средств им платили только за время участия в войне. По окончании же боевых действий солдаты возвращались домой и не получали никакой оплаты до следующей войны.

Вскоре правительство решило эту проблему так же, как решало ранее, например, с детьми боярскими: солдат стали наделять землёй. Они сами должны были найти себе землю, никому не принадлежащую. На южной окраине Русского государства в середине XVII в. можно было отыскать свободные участки, но на значительном удалении от уездного центра. Так стали возникать населённые пункты, которые часто получали одинаковые названия, например, “село Солдатское”.

В 1656-1657 гг. одна группа солдат получила землю в Борщевском стане.

В июне 1657 г. землю у Хреновского стоялого острожка на правом берегу р. Усмань получили “в поместье” 30 солдат. Им позволялось “тем поместьем владеть, пашню пахать и крестьян называть” . Интересно то, что эти солдаты вышли из семей драгун Орлова-городка, а в эти драгуны 11 лет назад записывались крепостные крестьяне Воронежского уезда. То есть, вчерашний крепостной стал помещиком и получил право владеть крепостными крестьянами.

Однако в реальности крепостными крестьянами владели очень немногое служилые люди, и пожалованную землю обрабатывали они сами и члены их семьи. По этой причине участие в длительных боевых действиях для солдат было невозможно, особенно в периоды сельскохозяйственных работ (яровая вспашка, сев, уборка урожая, озимая вспашка). Поэтому некоторые солдаты не являлись в полк, бежали с поля боя домой. Их искали и после наказаний возвращали к месту службы.

Кроме 6 полков солдат, численностью 10 202 человек, в 1658 г. Белгородский полк включал в себя 3 полка дворянской конницы – 2 000 человек, 3 рейтарских полка – 2 400, 4 драгунских полка – 5 000, московских стрельцов – 600 человек.

Со временем военная служба теряла поместный характер, и в начале XVIII в. Пётр I создал регулярную армию. Бывших служилых людей стали называть “однодворцами” и в 1724 г. уравняли по социальному положению с государственными крестьянами. По материальному положению однодворцы также мало от них отличались. Потомственные воины долго считали для себя бесчестьем, когда их называли “крестьянами”. А в 1866 г. однодворцев причислили к государственным крестьянам. Однодворцы в Воронежском крае в XVIII-XIX вв. составляли 60% от общего количества крестьян.

Теперь можно было более спокойно жить и развиваться. Неуязвимость Русского государства с юга и отсутствие какой бы то ни было значительной угрозы со стороны Крымского ханства – всё это вывело на новый уровень отношения с этим криминальным государственным образованием.

Русское государство увеличивало свою территорию, расширяясь на юг. В Поле строились новые города, распахивались целинные земли. Заселялись не только земли, защищённые Белгородской чертой к северу от неё, но и русские осваивали пространство к югу от черты. Плотность населения на юге страны увеличивалась.

Стоявший остро для служилых людей земельный вопрос решался путём приёма на службу в новые крепости Белгородской черты с наделением землёй детей и родственников служилых людей старых городов южного рубежа России.

1. Дмитриев В.Н. Гудовка: село потомков основателей и защитников Воронежа / В.Н. Дмитриев. – Воронеж, 2012. – 206 с.

2. Загоровский В.П. Белгородская черта / В.П. Загоровский. – Воронеж, 1969. – 304 с.

3. Загоровский В.П. Изюмская черта / В.П. Загоровский. – Воронеж, 1980. – 240 с.

4. Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами в XVII веке. / А.А. Новосельский – М.; Л., 1948. – 448 с.