§ 137. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНОВ (ч. 4)

Вентиляционные установки на станциях метрополитенов могут иметь различные конструктивные решения в зависимости от глубины заложения станций и от того, используют ли в качестве вентиляционного канала ствол шахты или нижнюю часть наклонного эскалаторного тоннеля.

Для станций мелкого заложения вентиляционная установка состоит из киоска для забора воздуха, канала, соединяющего киоск в вентиляционной камерой, и вентиляционной камеры. Последнюю располагают в торце станции между параллельными перегонными тоннелями или в средней части раструба. В первом случае вентиляционная камера имеет ширину 8,2 м с одним рядом колонн посередине и параллельном расположении вентиляторов (рис. 512). Во втором случае ширина ее меняется приблизительно от 5,3 до 6,8 м и вентиляторы располагают последовательно.

Для станций, расположенных на глубоко заложенной линии, возможны два конструктивных решения вентиляционной установки. Первое, аналогичное вентиляционному узлу на перегоне, заключается в использовании для вентиляции ствола шахты. При помощи вентиляционного тоннеля ствол шахты соединяют сначала с вентиляционной камерой, а затем с подплатформенными каналами станции. Пересечение вентиляционного канала с перегонным тоннелем осуществляют сверху или снизу.

Второе решение предусматривает использование нижней части наклонного эскалаторного тоннеля в качестве вентиляционного канала. Забор воздуха при этом решении осуществляют двумя способами: через вентиляционный киоск или через жалюзи окон в стенах наземного вестибюля. Таким образом, сооружение отдельно стоящего вентиляционного киоска отпадает, а в объеме вестибюля предусматривают устройство специальных отсеков для забора воздуха. Эти отсеки соединяют с нижней частью эскалаторного тоннеля, выполняющей роль вентиляционного канала. Необходимую площадь поперечного сечения канала получают за счет вертикальной вставки в обделку эскалаторного тоннеля Dн = 7,50 м (рис. 513). Скорость воздуха в таком канале увеличивается до 11 м/с.

Вентиляционную камеру располагают под наклонным эскалаторным тоннелем на уровне подплатформенных каналов станции, с которыми она соединяется. Основное преимущество такого вентиляционного узла заключается в том, что он может быть сдан в эксплуатацию одновременно со станцией. При использовании же ствола шахты сдача вентиляционного узла в эксплуатацию обычно задерживается из-за работ, связанных с окончанием строительства отдельных сооружений после сдачи линии в эксплуатацию.

Расположение вентиляторов в непосредственной близости от станции (при втором решении вентиляционного узла) заставляет принимать меры против шума. Несмотря на то что шум от новых вентиляторов значительно снижен, для его уменьшения в камере и ходках устанавливают шумоглушительные перегородки.

Вентиляция станций осуществляется через каналы, отверстия и решетки, расположение и форма которых зависят от конструктивного решения и архитектурного оформления станций. Так, например, на двух-, и трехпролетных станциях мелко заложенных линий метрополитенов воздух подводят к торцам станции и выпускают через отверстия в торцовых стенах над путями таким образом, чтобы он мог проталкиваться на станцию поршневым действием поездов. При этом подведенный к станции воздух должен быть разделен на два потока, направляемых к двум торцам станции, для чего может быть использовано пространство под платформой станции.

Вентиляция станций, расположенных на глубоко заложенных линиях, осуществляется в соответствии с их конструктивной формой. Односводчатые станции можно вентилировать либо через большие отверстия с решетками в торцах станции, где выпускается по половине всего объема воздуха, либо через отверстия в платформе, соединенные со специальными вентиляционными киосками. Такие киоски на платформе станции могут быть приспособлены для рекламных или торговых целей. Воздух на станцию всегда выпускают на высоте не менее 2 м от пола платформы.

Трехсводчатые станции пилонного типа имеют вентиляционные каналы под боковыми пассажирскими платформами. Из этих каналов воздух может поступать на станцию через отверстия в пилонах в пределах проемной части станции и в стенах в пределах ее глухих участков. В зависимости от архитектурного оформления воздух выходит на станцию либо за карнизами пилонов и стен, либо через отверстия, закрытые архитектурно оформленными решетками.

Вентиляция трехсводчатых станций колонного типа может осуществляться двумя способами. При первом способе используют каналы под платформой станции и воздух выпускают в закрытых для этого пролетах между колоннами. При втором способе воздух разделяют на два потока и так же, как и для односводчатых станций, выпускают в отверстия в торцовых стенах станции.

Скорость движения воздуха по каналам в пределах станции принимают равной 7—8 м/с, а при выпуске воздуха на станцию — не превышающей 5 м/с.

Волков В.П., Наумов С.Н., Пирожкова А.Н., Храпов В.Г. Тоннели и метрополитены

§ 137. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНОВ (ч. 3)

Вентиляционные установки на перегонах состоят из киоска для забора и выброса воздуха, канала, соединяющего киоск с вентиляционной камерой (для мелко заложенной линии) или со стволом шахты (для глубоко заложенной линии), вентиляционной камеры, канала, соединяющего камеру вентиляторов с перегонным тоннелем (для мелко заложенной линии) (рис. 507), и вентиляционного тоннеля, соединяющего ствол шахты с вентиляционной камерой и камеру с перегонными тоннелями (для глубоко заложенной линии) (рис. 508).

Все внутренние углы поворота в вентиляционном канале, тоннеле и стволе шахты должны быть скошены под 45°. Это значительно снижает сопротивление движению воздуха в этих местах.

В каналах, тоннелях и стволе шахты устанавливают шумоглушительные перегородки, собираемые из бетонных блоков специального изготовления. Каждая перегородка обычно состоит из двух стенок δ = 18 см с воздушным, пространством между ними, равным также 18 см.

Вентиляционный киоск для забора воздуха представляет собой в плане сооружение шестигранной, восьмигранной или прямоугольной формы; размеры его зависят от объема воздуха, требуемого для вентиляции участка линии метрополитена.

Конструкция отдельно стоящего вентиляционного киоска для линий метрополитена Москвы показана на рис. 509.

Вентиляционный киоск может быть встроенным в наземный вестибюле станции метрополитена или в какое-либо вновь сооружаемое общественное здание. Место расположения киоска и его внешнее оформление должны был согласованы с районным архитектором города.

Вентиляционный киоск во всех своих гранях имеет проемы, низ которых располагается на высоте не менее 2 м от поверхности земли.

Площадь проемов, закрытых жалюзийными решетками, определяют, принимая скорость движения воздуха в живом сечении не более 5 м/с.

В вентиляционном киоске скорость движения воздуха не должна превышать 7 м/с.

В киоске имеется металлическая дверь, ведущая в расположенный под киоском и поверхностью земли вентиляционный канал.

Киоски современной конструкции собирают из готовых железобетонных; элементов.

Верхний вентиляционный канал, соединяющий вентиляционный киоск с камерой для вентиляторов или со стволом шахты, имеет прямоугольное сечение, высота и ширина которого зависят от требующегося объема воздуха при скорости его движения не более 7 м/с.

Конструкция канала представляет собой обычную раму (см. рис. 507) из железобетонных элементов или монолитного железобетона. Длина канала определяется расположением киоска по отношению к перегонным тоннелям или к стволу шахты. Так как и расположение киоска, и расположение тоннелей или ствола шахты зависит от городской застройки, то длина канала может колебаться в довольно широких пределах. Опыт сооружения советских метрополитенов показывает, что длина вентиляционных каналов находилась в пределах от 15 до 100 м и более.

Вентиляционные каналы изолируют от воды и в случае необходимости теплоизолируют. Гидроизоляция и теплоизоляция каналов такие же, как и для основных сооружений мелко заложенных линий метрополитена (см. § 119).

Для отвода воды из вентиляционного канала ему придают продольный уклон не менее 0,005 в сторону перегона, а в полу при помощи тощего бетона создают поперечный уклон 0,01 от стен к середине и дренажный открытый канал сечением 10×5 см.

Вентиляционная камера при мелком заложении линий метрополитена имеет прямоугольное сечение с внутренними размерами 6,75×4,51 м; ее располагают под поверхностью земли с минимальной засыпкой. Длина вентиляционной камеры при расположении в ней параллельно двух осевых вентиляторов составляет 14 — 15 м (см. рис. 507).

Вентиляционную камеру при глубоком заложении линии метрополитена располагают на близком расстоянии от ствола шахты в тоннеле Dн = 6 м. Это увеличенное сечение и длина тоннеля, в котором размещают вентиляционную камеру (см. рис. 508), обоснованы тем, что во время производства работ верхнюю часть тоннеля используют как электрокамеру, а нижнюю — как околоствольный двор ствола шахты.

Обделка этого тоннеля в зависимости от геологических и гидрогеологических условий заложения может быть чугунной или железобетонной, но в обоих случаях должна состоять

из стандартных элементов широко применяемых обделок (перегонных, эскалаторных или других).

Стволы вентиляционных шахт служат для вентиляции перегонных тоннелей. Так как эти стволы, как правило, используют для производственных целей, то их наружный диаметр принимают равным 5,5 или 6,0 м, а площадь поперечного сечения — больше чем требуется по расчету для вентиляции.

Площадь поперечного сечения ствола вентиляционной шахты назначают с учетом скорости движения воздуха 7—8 м/с. В тех случаях, когда ствол шахты не служит для производства работ, его сооружают только как вентиляционный; диаметр ствола соответственно может быть уменьшен.

Обделку стволов шахты можно собирать из чугунных тюбингов или железобетонных блоков сплошного или ребристого сечения в зависимости от гидрогеологических условий заложения шахт. Обделка из монолитного бетона для стволов шахт не рекомендуется ввиду усложнения условий производства работ. Стволы шахт оборудуют лестницами пожарного типа с промежуточными площадками через 6 м.

Нижний вентиляционный тоннель при глубоком заложении линии метрополитена соединяет вентиляционную камеру с перегонными тоннелями. Площадь поперечного сечения этого тоннеля определяется исходя из скорости движения воздуха 7— 8 м/с и обычно составляет 10—12 м 2 , что соответствует площади тоннеля круглого сечения диаметром 3,5—4,0 м. Обделку такого тоннеля можно собирать из чугунных тюбингов или железобетонных блоков; она может быть также монолитной бетонной.

Для вентиляционных узлов Московского метрополитена обделку таких тоннелей собирали либо из стандартных тюбингов обделки перегонного тоннеля Dн = 6 м с клиновидными прокладками, уменьшающими ее диаметр (рис. 510), либо из стандартных тюбингов обделки Dн = 5,5 м. Такое же поперечное сечение и обделку имеют и вентиляционные сбойки между перегонными тоннелями.

При пересечении вентиляционного тоннеля и сбойки с перегонными тоннелями возникает необходимость раскрытия в последних проемов шириной 5 м и высотой до 4,5 м. Наиболее простое конструктивное решение этого узла (рис. 511) получают устройством опоры под среднее из пяти размыкаемых колец обделки. Давление от разомкнутой обделки на стойку передается через металлический вкладыш и металлические прокладки.

Когда среднее из пяти разомкнутых колец имеет надежную опору, то примыкающие к нему с обеих сторон два разомкнутых кольца могут не иметь никаких опор, так как за счет силы трения между кольцами нагрузки распределяются на крайние замкнутые кольца и среднее, имеющее опору.

Такое конструктивное решение этого узла имеет то преимущество перед другими возможными решениями (например, перед окаймляющей проем рамой), что оно довольно просто осуществимо и, кроме того, позволяет размыкать не все кольца сразу, а сначала одно среднее кольцо с опиранием его на стойку, а затем примыкающие к нему.

Создание специальных железобетонных блоков или чугунных тюбингов для обрамления вентиляционных проемов, устанавливаемых сразу при сооружении тоннелей, явилось бы идеальным решением этой задачи, но это нерационально и экономически невыгодно, так как число таких проемов невелико.

Волков В.П., Наумов С.Н., Пирожкова А.Н., Храпов В.Г. Тоннели и метрополитены

Вентиляция в подземке или почему мы не задыхаемся в метро.

Недавно задался вопросом, какая такая система работает на то, чтобы в метро было чем дышать. Поспрашивал у людей — никто не знает, но все предполагают, что стоят какие то огромные вентиляторы, которые и создают движение воздуха. НО. всё оказалось намного проще!

Тут я подготовил небольшой материал, который нашёл в интернете и решил поделиться!

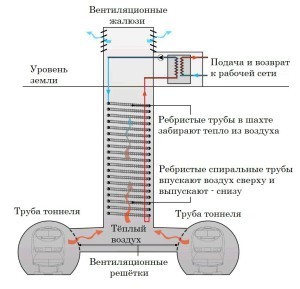

Для естественной, принудительной, приточно-вытяжной вентиляции подземных объектов метрополитенов обустраиваются специальные шахты. Устройство вентиляции в метро обусловлено тремя видами вентиляционных систем: постоянная – работает на постоянной основе; временная – может использоваться, к примеру, для просушки тоннелей; аварийная – применяется при возникновении чрезвычайных ситуаций: пожар, задымление, насыщенность воздушного пространства отравляющими веществами.

Вентиляционная шахта (ВШ)

Каждая отдельная шахта метрополитена способна работать как на приток, так и вытяжку. Вариант первый – ВШ нагнетает поток чистого воздуха в метро, второй — освобождает тоннель от отработанного загрязненного воздуха.

Шахта вентиляции представляет конструкцию, которая включает: вентиляционная камера; реверсивные вентиляторы (предназначены для формирования воздушного потока, располагаются в ВШ, их может быть порядка четырех компонентов); вентиляционный киоск (находится над земной поверхностью); вентиляционный ствол (соединяет камеру и киоск).

Месторасположение, основные черты, охрана ВШ

Шахты метрополитена располагаются рядом с зелеными насаждениями, находящимися поблизости станций метро: обычно это парковые зоны. Такое размещение ВШ предупреждает излишнее попадание в помещения вредных газов.

Шахты должны соответствовать определенным критериям: До 300-от м от них должен проходить туннель, и дверь вентиляционного киоска должна быть с соответствующей маркировкой – ВШ, номер — 3-4 цифры, индекс из букв.

Устройство вентиляции в метро предполагает охрану каждого объекта: сеть датчиков, реагирующих при перемене внутреннего объема, лучевых пересечений. Если срабатывает сигнализация, пульт управления ВШ получает сигнал «тревога», на который мгновенно реагирует дежурный УВД метрополитена. Все шахты оснащены датчиками, предупреждающими о вредоносных промышленных выхлопах, химическом оружии. Гермозатворы ВШ при возникновении подобных ситуаций закрываются.

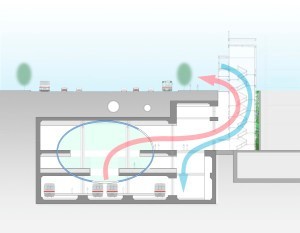

Как работает вентиляционная система метрополитена

Температурный режим помещений метрополитена, предназначенных для пассажиров, обеспечивается тоннельной вентиляцией, проект которой создан, основываясь из действующих строительных требований

Согласно положениям нормативной документации, проект тоннельной вентиляции не предусматривает оборудование подогрева, охлаждения воздуха. Воздушный поток, попадающий в тоннель, имеет параметры внешней среды. Для подогрева, охлаждения воздуха, соответственно зимой, летом применяются теплоаккумулирующие характеристики грунта.

Температура летней поры года согласно нормам проектирования вентиляции метрополитена – 22,6°С. Если температура внешней среды выше данной величины, работа системы осуществляется нерасчетным порядком, потому что она не оснащена приборами охлаждения воздуха при условиях повышенных рабочих температур.

Режим температуры станций метро прямо зависит от температуры воздушных масс, подаваемых с поверхности земли через шахты вентиляционной системы. Из-за повышенных температур приходится днем снижать подачу внешнего воздуха, чтобы не перегревать станции метро, и наоборот ночью максимально вентилировать объекты, когда более прохладно на поверхности.

Летом подача приточного воздуха производится через шахты стационарного типа, вытяжка осуществляется с перегонных шахт. Зимой все наоборот, подача приточного воздуха производится через перегоны, а при помощи стационарных шахт осуществляется удаление отработанных воздушных масс. Подобный рабочий режим зимой позволяет воздушному потоку за время прохождения через тоннель нагреваться и выходить на станции метро уже более теплым.

Согласно санитарным нормам вентиляция осуществляет за один рабочий час трехкратный воздухообмен. За полные сутки система способна перерабатывать до 2-х миллиардов кубических метров воздушных масс. При таких объемах технически трудно организовать кондиционирование надлежащего уровня.

К примеру, согласно расчетным данным пропускная возможность метрополитена Москвы за сутки должна составлять не более 6-ти миллионов человек. Фактически численность пассажиров достигает 9-ти миллионов. Реальное тепловыделение от технического оснащения метрополитена, пассажиров на 50% больше.

Используемые вентиляторы для системы вентиляции метро

Для поддержания в подземных помещениях метрополитена чистого воздушного пространства, а также отвода в атмосферу загрязненного воздуха, дыма, вредных газов применяются специализированные вентиляторы: реверсивные, нереверсивные (отличаются параметрами рабочих лопаток). Вентиляторы могут монтироваться в вертикальном, горизонтальном положении.

Конструкция вентиляторов включает следующие элементы Корпус; Электрический двигатель; Рабочее колесо, имеющее вращающийся обтекатель; Добавочные компоненты.

Устройство вентиляции в метро не обходится и без такого элемента, как вытяжка. Главная функция вытяжки – осуществление проветривания аккумуляторных подстанций метрополитена, различных служебных помещений. Вытяжные киоски меньших параметров отличны от шахтных киосков. Они достаточно часто располагаются рядом.

Вот и всё, надеюсь было интересно!

Дубликаты не найдены

Метро, скрытое от глаз пассажира. Часть 3

Как многим известно, метро – это не только транспортная система, протянувшаяся под всей Столицей, но и громадное убежище. В предыдущих частях нашего рассказа мы обещали рассказать о системе Гражданской Обороны в метрополитене. Время пришло, и в сегодняшней статье вы узнаете о том, как метро служило бомбоубежищем в прошлом, и как планируется защитить пассажиров московской подземки от глобального катаклизма в будущем. А начнем мы с самой важной системы – вентиляции, фильтрации и подачи воздуха.

Первая очередь московского метрополитена была открыта в 1935 году. На тот момент метро было сугубо транспортной системой, но с приближением Второй Мировой Войны власти пересмотрели концепцию подземки, и уже в конце тридцатых годов во время строительства Второй Очереди в конструкцию метро стали вводиться сооружения гражданской обороны (ГО). В соответствии с первоначальной концепцией ГО, весь метрополитен должен был быть поделен на УАЖ – участки автономного жизнеобеспечения, каждый из которых включал в себя станцию с прилегающими тоннелями. Эти участки должны были быть изолированы друг от друга и выполнять функцию газобомбоубежища. Для этого в тоннелях стали устанавливать гермозатворы (о них мы подробнее говорили в одной из предыдущих частей), на перегонах строились специальные санузлы для укрывающихся в тоннелях, а у каждой шахты метро второй и третьей, предвоенной и военной, очередей положено было построить ФВК – фильтровентиляционную камеру. Такие камеры представляли из себя блок длиной до 50 метров, в котором были установлены ряды фильтров-поглотителей. В случае угрозы на поверхности, будь то бомбардировка, пожар или химическая атака, гермозатворы в вентшахте перекрывались, и включалась установка ФВК. В результате воздух, прежде чем попасть в метро, проходил через фильтры и очищался. Всего таких установок насчитывалось около двух десятков на весь метрополитен.

В годы Великой Отечественной Войны метрополитен по ночам служил убежищем для москвичей. Уже с началом Войны в подземке стали проводиться первые учебные тревоги. Одновременно метрополитен мог укрыть в своих недрах до 600 тысяч укрываемых. Все системы обеспечения в то время работали на полную мощность, а размещение людей предусматривалось как на станциях, так и в тоннелях.

Вскоре укрытие действительно понадобилось. Во время немецких бомбежек скрылись и конструктивные слабости метро как убежища. К примеру, во время одного из авианалетов, в крышу тоннеля неглубокого залегания между Смоленской и Арбатской Филевской линии попала немецкая авиабомба, убив 14 человек. Хотя бомбежки Столицы окончательно прекратились в 1943г, столичная подземка сохраняла статус убежища до конца Войны. Именно в эти годы и была испытана система ГО метрополитена, а использованный опыт был учтен для дальнейшего строительства. Но уже заложенные проекты сооружений гражданской обороны пришлось оставить незаконченными, потому что наступила новая эпоха – эпоха ядерного оружия.

С появлением этого нового вида оружия всему миру довольно скоро стало ясно, какую угрозу оно несет. Его появление в корне поменяло и концепцию гражданской обороны метрополитена. Если раньше достаточно было спрятаться поглубже и пережидать бомбежку несколько часов, то в условиях ядерного катаклизма эта концепция не работала. Чтобы на относительно длительный срок изолировать всю систему подземки от зараженной радиацией и бушующей пожарами поверхности, не хватит ограниченного запаса фильтров. Да и ударная волна может легко повредить сооружения метро, и в результате разгерметизации зараженный радиацией воздух попадет в метрополитен. Другими словами, вся система гражданской обороны подземки устарела и нужно было придумать нечто новое. Поэтому в 1949 году была принята совершенно новая концепция ГО, которая и используется сейчас.

Итак, исторический экскурс окончен, и мы можем начать описывать существующую систему. Она начала приходить на смену устаревшей уже в 50х годах. Согласно новой концепции, место множества автономных фильтрующих установок, воздух в метро в пределах кольца нагнетается из одного огромного и важнейшего объекта метрополитена – КПВЗ. Название его расшифровывается как Командный Пункт Воздухозабора, и его функция состоит в фильтрации воздуха с поверхности и последующей доставки его в тоннели. С помощью колоссальной мощности нагнетателей воздух подается из КПВЗ в тоннели метро в пределах всего кольца. Это делается затем, чтобы создать избыточное давление в метро. Если давление в подземке будет чуть выше, чем на поверхности, то воздух будет выходить из метро, а не поступать в него. Но что делать с избыточным воздухом? Для такого случая на смену ФВК в метрополитене пришли ВВ, то есть Воздуховыпуски. (В Питерском метро называемые СШ – Сбросовые Шахты). С помощью них избыточный воздух может быть стравлен на поверхность или на соседний участок метро, отделенный закрытым гермозатвором. Что же представляет из себя типичный Воздуховыпуск? По сути, это блок, в котором со стороны метро установлены клапаны избыточного давления, а со стороны, выходящей к шахте находятся толстые секции стальных противоатомных жалюзи. Пункт управления клапанами и секциями жалюзи находится внутри самого объекта, и он также герметично отделен от внешнего мира. Обслуживанием всего этого хозяйства, состоящего из более чем трех десятков объектов, занимается Электромеханическая служба метро.

Время шло, и метрополитен разрастался вширь, к окраинам и спальным районам. Для того, чтобы обеспечить воздухом и защитой не только жителей центра, но и самых дальних районов, до которых дошло метро, на каждой ветке существует свой локальный объект ФВУ. Принцип работы у них схож с принципом работы довоенных ФВК, только масштабы куда больше – ведь строятся эти объекты по одному на большой участок метро из нескольких станций, и должны подавать чистый воздух в очень большой объем подземного пространства. В каждом объекте такого типа установлены сотни фильтров и мощные воздушные насосы.

В наши дни Московский Метрополитен развивается и растет быстрее, чем когда либо, а постройка каждого объекта ГО, включая ВВ и ФВУ – дорогое удовольствие. По этой причине несколько лет назад власти чуть было не отказались от оснащения проектируемых новых станций системами гражданской обороны. Но, к счастью, этой идее не был дан ход, и сооружения ГО в метро все же строят. Пусть и в весьма скромных объемах, стараясь экономить по максимуму. Но в целом, московское метро все еще надежно защищено от неприятностей на поверхности. Диггеры проверили – и вам рассказали. И показали

В следующий раз мы расскажем о необычных и интересных местах в столичной подземке, а пока – до новых встреч!