Проект «Прорыв»: как в Томской области идет самая большая атомная стройка за Уралом

В Северске продолжается строительство объектов в рамках проекта замкнутого топливного цикла «Прорыв». Сейчас на площади 42 гектара 14 строительных компаний возводят модуль фабрикации (завод по производству топлива), а также вспомогательные объекты. В 2017 году здесь начнется строительство реактора «БРЕСТ 300». На площадке трудятся почти 900 специалистов и рабочих, а также около 130 студентов из Северска и Красноярска. Об этом сообщает корреспондент vtomske.ru со стройплощадки опытно-демонстрационного энергокомплекса.

Напомним, в рамках соглашения между «Росатомом» и областью о реализации проекта «Прорыв» на территории ЗАТО Северск будет создан ряд объектов атомной энергетики, в том числе АЭС, в составе которой будет работать реакторная установка «БРЕСТ-300», и завод по конверсии урана. В рамках «Прорыва» создается новейшее топливо, на котором после 2020 года будет работать российская атомная энергетика. Полностью проект «Прорыв» должен заработать к 2023 году.

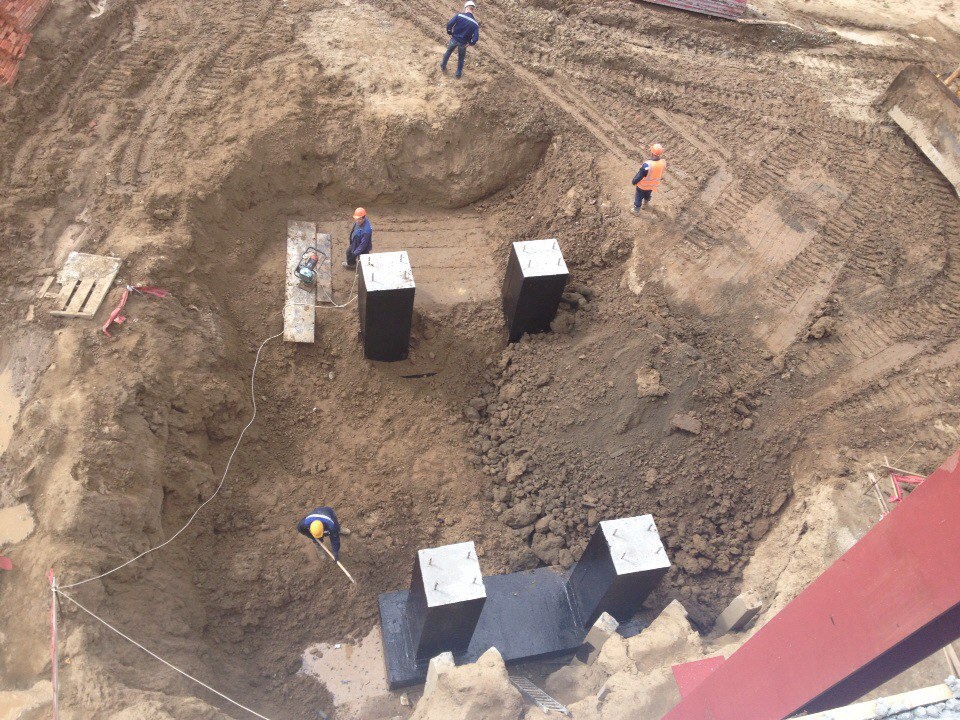

Как рассказал главный инженер опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) Александр Гусев, работы ведутся по 44 объектам на общей площади 42 гектара. Это самая большая стройка за Уралом. Ежемесячно здесь заливается 10-15 тысяч «кубов» бетона, который везут из Томска и находящегося поблизости бетонного завода.

«Сейчас строители возводят модуль фабрикации — будущий завод по производству топлива для реактора «БРЕСТ-300», а также тепло-выделяющих сборок для Белоярской АЭС (в городе Заречный Свердловской области — прим. ред.). Э то сооружение параметрами 186 на 30 метров и высотой в 22 метра. Средняя высота этажа — шесть метров. С троительство модуля фабрикации должно завершиться в декабре 2017 года, затем начнутся пуско-наладочные работы. Также на площадке строятся вспомогательные сооружения: КПП, санпроспускники, резервуары и прочее », — сказал специалист.

Генподрядчиком выступает ООО «Ява Строй», кроме нее на площадке работает еще 13 строительных организаций из Томска, Северска, Омска, Кемерово, Красноярска, Челябинска. Всего за три года реализации первой очереди проекта планируется провести строительно-монтажных работ на 6,5 миллиарда рублей. В 2015 году было освоено 2,5 миллиарда рублей, в 2016 — план на 2,9 миллиарда, в 2017 — 2,7 миллиарда. До конца этого года на ОДЭК нужно выполнить строительно-монтажных работ еще на 1,8 миллиарда.

Оборудование энергокомплекса производят российские предприятия, оно обойдется в 10-12 миллиардов рублей. Сейчас его уже начали монтировать на ряде объектов (например, сигнализации на КПП). Оборудование для модуля фабрикации начнет поступать к Новому году, а монтаж его стартует в середине 2017 года.

«Пока мы отстаем от графика, но это связано с тем, что мы очень много земляных работ выполняли. О тставание не критично и не повлечет сдвигов сроков. Мы постоянно вводим компенсирующие мероприятия, то есть если есть отставание, то мы эти работы закладываем в следующий месяц», — пояснил Гусев.

Все строительные материалы, которые поступают на площадку ОДЭК, проходят контроль «СХК» и фирм-подрядчиков, в том числе — лабораторный. Процесс строительства постоянно контролируется. Так, за июль на объекте прошло шесть проверок всех уровней.

В 2017 году здесь планируется начать строительство ядерного реактора «БРЕСТ 300». Сейчас по нему готовится конкурсная документация, которая будет к концу года разыгрываться на торгах.

«На сегодня здесь работает 894 человека, включая 126 студентов из стройотрядов. В разное время на объекте работало до 1 200 человек. Студенты официально трудоустроены в стройфирмах, получают зарплату. По технике безопасности перед нами очень жестко вопросы ставит руководство «Росатома» и гендиректор «СХК». Не скажу, что мы отличники, но на твердую «четверку» мы в этом плане работаем. К этому очень пристальное внимание. Если кто-то из рабочих сломает руку — руководителю сразу увольнение, независимо от регалий. Так уже двух руководителей сняли», — отметил главный инженер ОДЭК.

На главной атомной стройке области трудятся студенты не только из Северска, но и из Красноярска — около 90 человек. Как пояснила командир северского штаба студотрядов Татьяна Каштанова, зарплата студентов на стройке ОДЭК варьируется от 17 до 25 тысяч рублей и зависит от объемов выполненных работ. При этом сами студенты рассказали, что им не поручают сложных опасных работ, а зарплата может даже превысить 25 тысяч.

Студент Сибирского федерального университета Дмитрий приехал на стройку ОДЭК из Красноярска. Он уже побывал на строительных объектах в ряде городов, в том числе — в олимпийском Сочи.

«Здесь мы занимаемся армировкой, строительством стен, помогаем в общестроительных работах. Многие из ребят, которые приехали сюда, являются будущими строителями. Они видят тут в живую свою работу. Для меня, например, это уже пятая стройка. В этом есть своя романтика. Нам еще в Красноярске объясняли, куда мы едем, что этому проекту нет аналогов. Конечно, когда будут открывать комплекс и разрезать ленточку, мы скажем своим братьям и сестрам: я там был, я это строил», — поделился Дмитрий.

Добавим, как пояснил корреспонденту vtomske.ru замначальника отдела физической защиты «СХК» Константин Воронин, будущий энергокомплекс будет охранять «некоторое количество» военнослужащих Нацгвардии. При этом подробности организации охраны объекта не раскрываются.

«Прорыв»: для чего нужна атомная станция в Северске

Росатом с 2011 года реализует на Сибирском химическом комбинате в Северске проект «Прорыв», в рамках которого будет построен реактор, работающий в замкнутом топливном цикле, и налажено производство уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах. 26 октября инженеры СХК Игорь Луцик и Максим Федоров провели лекцию, в которой объясняли, почему, по их мнению, реакторы на быстрых нейтронах полезнее и безопаснее предыдущих.

В чем особенность нового реактора

Реакторы на тепловых (медленных) нейтронах позволяют получать более дешевую электроэнергию (в сравнении с быстрыми реакторами), но накапливают те самые минорные актиноиды, которые не могут использоваться в качестве топлива. Преимущество быстрых реакторов в том, что они могут перерабатывать любые актиноиды в продукты деления, время «обезвреживания» которых около 300 лет. Фактически это позволяет получать энергию из того, что раньше находилось в хранилищах в качестве отходов.

Почему «Прорыв» реализуют именно в Северске?

Здесь уже есть опыт эксплуатации ядерных реакторов. Специалистов-реакторщиков в области сейчас не так много, зато есть поставщики новых кадров, в первую очередь Северский технологический институт, где с 2017 года набирают магистрантов на программу «Ядерные физика и технологии», по которой специалистов готовят в основном именно для проекта «Прорыв», и Томский политехнический университет, в котором кадры для атомной отрасли готовят уже около 70 лет.

По словам советника генерального директора «Росатома» Владимира Грачева, сейчас в Томской области самое большое в мире количество студентов, обучающихся на специальностях, связанных с ядерной энергетикой.

Насколько это безопасно?

В целом, по словам инженеров СХК, современные атомные электростанции способны выдержать огромные нагрузки, например, такие, как землетрясение, смерч или падение самолета. Свинец, используемый в качестве материала теплоносителя реактора БРЕСТ, имеет высокую температуру кипения и не вступает в бурную реакцию с водой даже в случае разгерметизации теплообменного оборудования. Планируется, что в случае не прогнозируемой в проекте аварии после остановки реактора и остывания свинца реактор законсервирует сам себя.

Подешевеет ли электричество?

«На наш взгляд, цена на электроэнергию должна упасть», — говорит инженер по эксплуатации реакторного отделения СИП БРЕСТ ОДЭК Игорь Луцик.

Сейчас электроэнергия в Томской области стоит примерно 2,45 рубля за киловатт-час. Эту цифру планируется снизить до 2,23 руб./кВт⋅ч.

Сроки строительства

На данный момент уже построен модуль фабрикации-рефабрикации. В следующем году там будут монтировать технологическое оборудование. Работа модуля в опытно-промышленном режиме начнется в 2022 году, а с 2023-го там начнется промышленная наработка нитридного топлива для загрузки реактора.

Сам реактор БРЕСТ-ОД-300 планируется запустить в августе 2026 года. Модуль переработки планируется сдать в эксплуатацию в сентябре 2029 года. К 2030 году на АЭС должны завершить все работы и начать промышленную эксплуатацию станции.

Какие были сложности?

В 2017 году правительство России исключило строительство атомного реактора БРЕСТ-300 в Северске из федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года».

Однако замглавы «Росатома» Вячеслав Першуков заявлял, что строительство реактора БРЕСТ не прекратили, не остановили, не исключили, а решили оптимизировать.

Замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный также неоднократно подчеркивал, что «Прорыв» будет реализован. По его словам, строительство реактора БРЕСТ-300 задерживалось из-за трудностей при проектировании и прохождении экспертизы.

Читайте также:

Поддержи ТВ2! Мы пишем о том, что происходит, а не о том, что прикажут писать.

Строительство в северске томской области

I.ПЕРВЫЕ ГОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА (1949 – 1954 г.г.)

Почти одновременно с принятием решения о строительстве комбината 6 апреля 1949 года министр внутренних дел СССР подписал приказ о создании на базе расположенного в поселке ИТЛ “А” МВД СССР Управления строительства № 601, получившего открытое наименование «п/я № 5» (в будущем СП ОАО «Химстрой»). Уполномоченным Главпромстроя по организации строительства был назначен подполковник В.И. Куртов. Для детальной проработки вопросов, согласования действий и объема помощи местной власти строительству была сформирована бригада полномочных специалистов Главпромстроя и ГСПИ-11 во главе с заместителем начальника Главпромстроя полковником С.И. Погарским.

Уже с 1 июня 1949 года в структуре управления строительства были образованы строительные районы, достаточно четко обозначившие задачи, характер, место своей деятельности. Первое упоминание о пером стройрайоне встречается в 1952 году. Второй стройрайон осуществлял строительство промышленных объектов. Третий стройрайон осуществлял работы по ТПИ, авторемзаводу, кирзаводам, расширению ГРЭС-2. Четвертый стройрайон выполнял работы по строительству коммунально-бытовых сооружений, лагерей, учебно- производственной базы МВД СССР. Пятый стройрайон вел работы по сооружению железнодорожных путей широкой и узкой колеи, автодорог и всех связанных с ними сооружений. Шестой стройрайон существовал с июля 1949 по июль 1950 года как монтажный. Потом его функции были переданы монтажной конторе № 5, а район переключен ан строительство ДОК-2 и завода силикатного кирпича. Седьмой стройрайон, организованный в ноябре 1949 года, осуществлял постройку подсобных предприятий и лагерей. Девятый стройрайон был создан в 1953 году на новой площадке для строитлеьства радиохимического завода.

С первых дней строительства одной из главных задач стало возведение жилья для прибывающих специалистов, размещение большого количества людей, приезжавших на строительство. Шло уплотнение жильцов, имевших квартиры в поселке Чекист, селе Иглаково, деревне Белобородово. Ремонтировались дома, принятые от ИТЛ “А”. Собирались временные фанерные и щитовые бараки, образовывая поселки строителей.

Для строительства заводского поселка отводилась территория Иглаковской лесной дачи, большая часть которой была покрыта лесом и заболочена. Прокладка лежневых, гравийных и железнодорожных дорог была признана одной из первоочередных задач всего строительства. Когда прорубали первые просеки под будущие улицы города, впоследствии названные улицами Лесная, Комсомольская, Первомайская, то рабочие буквально тонули в грязи. А материалы и инструменты можно было подвезти только по специально сооруженным лежневым дорогам, которые были тогда единственными нитями, связывающими строительные площадки со складами, лесопилкой, карьерами. Это нехитрое сооружение, состоявшее из бревенчатого настила, покрытого досками, скрепленное штырями и для прочности опоясанное толстой проволокой, именовали первостроители “дорогой жизни”. Под тяжестью грузов она проседала, а поток автотранспорта по такой дороге мог двигаться только в одном направлении, для разъездов строили специальные площадки. Помимо лежневки, велось строительство грунтовых дорог, посыпанных гравием и шлаком. Рубка леса, корчевка пней, землеройные работы выполнялись вручную. Механизмов почти не было, недостаточным было и количество специалистов. Для повышения квалификации и приобретения специальностей, нужных стройке, проводились многочисленные курсы как на самой стройке, так и в областном Томске.

К началу 1952 года в основном завершились работы по строительству железнодорожных путей нормальной колеи. Их протяженность составляла 60 километров. Лежневые дороги, как внутрипостроечные, заменялись целой сетью узкоколейных дорог, связывающих между собой все строительные площадки. Расширялась и сеть автомобильных дорог, она связала все поселки строителей, и в конце 1952 года было принято решение об организации автобусного движения. В 1952 году ГАТК получила первые автобусы, которые и осуществляли первые пассажирские перевозки. Строители радостно расставались с “коломбинами”, как называли служившие для перевозки людей будки, установленные на шасси грузовиков. Первый автобус был разукрашен кедровыми ветками, а те, кто не смог стать счастливыми его пассажирами, устроили шествие по маршруту его движения. С 25 января 1952 года вместо отозванного в распоряжение Главпромстроя Н.М. Иванова руководителем строительства был назначен генерал-лейтенант Иван Семенович Любый.

Смерть И.В. Сталина и последовавшая за ней амнистия заключенных нарушили перспективные планы строительства. Всего по амнистии в течение двух месяцев освободились свыше 22 тысяч человек, среди которых было много специалистов, работавших на должностях прорабов, десятников, бригадиров и т.п. Прибывшие с Дальневосточного Военного Округа 26 тысяч военнослужащих не были адаптированы к сибирским условиям, часто не имели нужных строительству профессиональных навыков. Для приобретения ими соответствующих строительных профессий требовалось время. Поэтому наряду с обучением, переквалификацией военнослужащих, уже с 1953 года ставился вопрос о постепенном переходе строительства на постоянные квалифицированные рабочие кадры.

К 1953 году поселок уже имел свою медсанчасть. В 1950-м году, когда в Березках было только несколько жилых строений, в одном из них располагалась «поликлиника»: она занимала две комнаты и кухню. В одной из комнат вели прием врачи: врач-терапевт Р.З. Вигдергауз и врач-стоматолог В.М. Ольховская. Если терапевту нужно было прослушать больного, то стоматолог временно прекращал работу бормашины. Так по очереди и вели прием. В 1953 году медсанчасть уже состояла из больницы на 100 коек и родильного отделения на 25 коек в поселке Чекист (коллектив возглавляла Л.Е. Худякова), поликлиники на 75 тысяч посещений в год (заведующая О.Г. Пушных), скорой помощи (заведующий В.И. Кузнецов), санэпидстанции, трех хозрасчетных аптек, зубопротезной мастерской, детских яслей на 60 мест в поселке Чекист и на 40 мест в поселке Кузьминка, четырех фельдшерских медицинских пунктов.

Произошла смена руководства строительством. В ноябре 1953 года генерал- лейтенант И.С. Любый сдал дела заместителю начальника строительства № 601 генерал-майору С.И Шемене. На ноябрь 1953 года структура строительства состояла из полков-районов № 1, 3, 5, 6, бригады-района № 2, строительного района № 4, специализированного района, полка механизации, автополка и других подразделений. 11 декабря 1953 года приступил к руководству строительством № 601 и УВСЧ генерал-майор технической службы Михаил Михайлович Царевский, оставивший яркий след в истории города. Он руководил стройкой до сентября 1959 года. Масштаб личности М.М. Царевского делал это назначение непохожим на все другие. Огромный опыт руководящей работы – он возглавлял строительство Балахнинского бумажного комбината, Горьковского автозавода, Нижнетагильского металлургического завода, Центрального авиагидродинамического института, комбината «Северскникель», атомных комплексов в Челябинске-40 и Красноярске-26, был подкрепленный высокими полномочиями, обширные производственные связи позволяли ему оперативно и грамотно решать многие организационные и технические вопросы, которые не удавалось решить его предшественникам. Легендарное прошлое и признание заслуг М.М. Царевского придавали уверенность в достижении целей. М.М. Царевский был награжден орденом Трудового Красного Знамени, пятью орденами Ленина, ему присвоено звание Героя Социалистического труда за строительство комбината “Маяк” в Челябинске-40, он имел звание Лауреата Сталинской премии и другие правительственные награды. Это была действительно масштабная, яркая личность. Одна из улиц города Северска, Восточная, в 1963 году была переименована в улицу имени Царевского.

В 1954 году на свет появилось 1146 маленьких жителей города. Высокая рождаемость в тоже время служила причиной постоянной нехватки, несмотря на высокие темпы ввода, детских учреждений. Поэтому строительство и ввод в эксплуатацию учреждений медицины, образования стало приоритетом в градостроительной политике города. 22 июля 1955 года были сданы в эксплуатацию основной больничный комплекс в составе хирургического, детского, родильного отделений и поликлиники. Ввод этого комплекса значительно улучшил медицинское обслуживание горожан. Впервые появилась возможность оказания экстренной и плановой хирургической помощи населению. Все объекты медицинского городка были приняты с оценкой “хорошо” и “отлично”.

II. Город растет…(1955 – 2000 г.г.)

Много сил строителей шло на устранение недоделок и брака прошлых лет, отличавшихся нехваткой квалифицированных строительных кадров. Был перевыполнен план по жилищному строительству. Окончание работ по строительству городской насосной станции артезианского водоснабжения и скважин обеспечило перевод на артезианское водоснабжение по постоянной схеме всего города, включая военный городок и поселок Иглаково. За эти годы были проведены большие работы по ремонту канализационной и отопительной сети города, для чего пришлось перебрать все узлы системы во введенных домах. Состояние тепло- и водоснабжения, канализации, освещения города стало вполне удовлетворительным.

Для культурной жизни города радостным событием стало окончание строительства двухзального кинотеатра на 600 мест, выполненного по нижнетагильскому проекту и переработанному Ленгипростроем. На заседании горисполкома 1 ноября 1955 года ему было присвоено название “Мир”. Торжественное открытие кинотеатра началось митингом в голубом зале, а затем в красном зале был показан художественный фильм “Неоконченная повесть”. С первых же дней работы кинотеатр стал наиболее посещаемым местом отдыха горожан. Хотя фильмы демонстрировались одновременно в двух залах, причем по четыре сеанса ежедневно, свободных мест не было.

Заметным событием в жизни коллектива строительства, улучшающим управление и связь с производством, явился ввод в эксплуатацию в 1955 году АТС «Строитель”.

Продолжалось благоустройство города. 23 августа 1956 года горисполом принял решение о выделении дополнительных средств на эти цели, по которым горкомхозу было разрешено произвести асфальтирование площадей Культуры и Мира, улиц Ленина и Сталина, ассигновав предусмотренные сметно-финансовым расчетом средства в размере 385,5 тыс. рублей. В конце 1956 года был принят с оценкой “отлично” в эксплуатацию городской Дом Культуры. Знаком признания заслуг молодежи в строительстве города и непосредственного вклада в его отделку прибывших по путевкам комсомольцев стало присвоение ему имени Николая Островского. Типовой проект архитектора Барташевича, использованный в Нижней Туре, Арзамасе, Глазове, был переделан для Северска Н.И. Симоновым и удачно привязан к месту архитектором города Б.А. Репиным. По сравнению с уютным, но небольшим деревянным клубом «Родина» это был настоящий дворец с вместительными и светлыми комнатами, зрительным залом на 600 мест. Вокальный кружок, хор, клуб «Русская гармонь», фотоклуб «Юпитер», духовой оркестр и оркестр народных инструментов, театр-студия – далеко не полный перечень коллективов, объединявших жителей молодого города. Дом культуры является доминантой площади, ставшей с его открытием в те годы центральной площадью города. К 40-летнему юбилею революции в сквере на ул. Культуры была установлена небольшая гипсовая скульптура В.И. Ленина. На эти цели было выделено 45 тысяч рублей. Позднее памятник был перенесен на новую административную площадь, а на прежнем его постаменте позднее появился памятник Николаю Островскому. Было закончено благоустройство большинства предусмотренных Генеральным планом кварталов. Стройка вплотную приблизилась к площади, которой отводилась роль главной административной.

Городу довольно быстро удалось преодолеть период спонтанной застройки, в дальнейшем он в целом ориентировался на Генеральный план, который был полностью реализован лишь к 1959 году. Проекты отдельных зданий, улиц, кварталов и генеральные планы разрабатывались одним институтом, строительство финансировалось одним министерством и велось одним подрядчиком. Авторский надзор за соответствием проектам и за качеством работ с самого начала осуществляла выездная бригада Ленгипростроя. Возраставший объем контрольных функций, самостоятельных разработок и увеличение численности бригады привело позднее к образованию в 1966 году филиала № 2 Ленгипростроя, получившего впоследствии статус Томского отделения Всесоюзного (Всероссийского) научно-исследовательского проектного института энергетических технологий (ТО ВНИПИЭТ). Такая монополизация дала возможность в пространственно-композиционном построении города добиться оптимального сочетания строгости линий рационально-функционального проектирования с комфортом и теплотой восприятия городской среды, особенно характерной для застройки 50-х годов. Четкая планировка улиц, подчеркнутая симметрия сформированных идентичными зданиями площадей, сочетание более высоких угловых домов с фронтальными придают городу черты, столь характерные для петербургской классической школы. Городская застройка, синтезирующая архитектурные взгляды и достижения градостроительной практики, неразрывно связана с общественными потребностями и отражает современные ей исторические процессы.

Поворотной вехой в развитии архитектурных концепций стало знаменитое постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 4 ноября 1955 года “Об устранении излишеств в проектировании и строительстве”, на основании которого 17 ноября появился приказ Министра среднего машиностроения, обличавший “получившую широкое распространение внешне показную сторону архитектуры, изобиловавшую большими излишествами. ” На многочисленных примерах городов своего ведомства Министр осуждал практику строительства по индивидуальным проектам и порицал руководителей творческих коллективов Ленгипростроя В.Н. Иванова и К.Н. Князева. Признавая, что «советской архитектуре должна быть свойственна простота, строгость форм и экономичность решений», приказ предписывал провести “тщательный пересмотр проектно-сметной документации на строящиеся объекты с целью дальнейшего расширения и углубления работы по снижению стоимости строительства”.

Первой жертвой в борьбе с архитектурными излишествами пал шпиль на жилом доме, стоявшем справа от ДК им. Николая Островского. Шпили, как элемент классической архитектуры Петербурга, для придания торжественного вида площади должны были венчать башенки на крышах двух одинаковых четырехэтажных 56-квартирных, со встроенными магазинами, домов. Первый дом (№ 37) был выполнен в соответствии с проектом Н.А. Комковой и в 1954 году с оценкой “отлично” был принят в эксплуатацию. Строительство второго дома (№ 41) совпало с разгаром кампании по выполнению партийно-правительственного постановления. Он был также сдан с отличной оценкой в 1956 году, но с видоизмененной башенкой без шпиля. Так и стоят эти дома, символизируя эпоху “администрирования и волевых решений”. Некоторое время на улицах Ленина и Сталина еще продолжали строиться здания затейливых форм, с лепниной. Одним из последних в их ряду стал выполненный по типовому проекту архитектора И.Б. Орлова четырехэтажный жилой дом с ателье в первом этаже, округлый угол которого служит элементом ансамбля центрального входа в парк отдыха.

Однако социальный заказ становился иным, менялась технология строительства и материалы. Новая волна преобразований, заставившая не только отсечь архитектурные излишества, но и пренебречь элементарными эстетическими представлениями, была приведена в движение вышедшим 31 июля 1957 года постановлением ЦК КПСС и СМ СССР “О развитии жилищного строительства СССР”, которым предусматривался переход строительства жилья на экономичные проекты с малометражными квартирами для односемейного заселения. Исполком горсовета, обсудив письмо Ленгипростроя о строительстве домов с малометражными квартирами серии 1-447 в кварталах 36-39, пришел к выводу, что поскольку квартал 37 замыкает северную сторону центральной площади, и запроектированные в нем жилые здания аналогичны уже строящимся в квартале 40, то его строительство следует продолжать без изменения. Тем не менее горисполком не мог полностью игнорировать полученные распоряжения и внес изменения в план квартала 36, определив местом привязки двух малометражных домов северную часть улицы № 8 (ул.40 лет Октября).

Медленное внедрение малометражного жилищного строительства заставило Министерство среднего машиностроения перейти к жестким мерам. Приказом Министра от 25 июня 1958 года в категорической форме предписывалось директорам предприятий и начальникам строительных управлений закладку фундаментов и строительство новых домов с августа 1958 года производить только по типовым проектам с малометражными квартирами для односемейного заселения, а начальникам ОКСов и УКСов не производить оплату работ по строительству жилых домов, заложенных после 1 августа по отмененным проектам без особого на то личного разрешения Министра.

Разработка второго Генерального плана затягивалась, и проектировщики представляли на обсуждение горисполкома планы подлежащих первоочередной застройке кварталов. Лишь 2 ноября 1961 года горисполком обсудил и одобрил второй Генеральный план перспективного развития города и представил его на утверждение Министерства, последовавшее только 30 июня 1963 года. Второй Генеральный план города, подготовленный архитекторами Ленгипростроя В.Н. Ивановым, А.И. Власовым, М.А. Белым, Я.М. Зеленым, С.Н. Пономаревым был составлен на перспективу до 1985 года. Первая очередь строительства была рассчитана на проживание в городской зоне к 1969 году 64, 5 тыс. человек, в том числе собственно в городе 58,4 тыс. человек. При расчете количества культурно-бытовых и социальных объектов были приняты существовавшие общегосударственные стандарты. Отступления от нормы в сторону уменьшения было допущено по баням и прачечным, поскольку из-за сложившегося к началу 1960-х годов уровня обеспеченности 97,8 % квартир ванными и горячим водоснабжением уже построенные бани и прачечные работали с недогрузкой. В сторону увеличения с 80 до 100 мест на тысячу населения удалось добиться изменения нормы обеспечения детскими дошкольными учреждениями. По данным Переписи 1959 года число детей дошкольного возраста составляло 20,3 % населения и рождаемость устойчиво возрастала, приближаясь к 2 тысячам малышей ежегодно. Город был молод, рос и развивался, и строительство детских учреждений становилось общей заботой. Пайщиками по их финансированию выступили администрация комбината и строительства, горисполком, УКС комбината. Это позволяло каждый год вводить 3-4 крупных детских комбината в городе и небольшие ясли и садики в поселках. Совместными усилиями в 1963 году удалось обеспечить уровень 80 мест на 1000 человек женского населения, что в два раза превышало средний общесоюзный показатель, но еще далеко не удовлетворяло спрос. В 1960-х годах перешли к строительству крупных типовых школ на 960 учащихся, вводимых в ходе заселения кварталов по 2-3 школы ежегодно. Горожане прекрасно знают здание, в котором сегодня расположен ЗАГС и ИА «Радио Северска». А когда-то, в далеком 1955 году, молодой город подарил своим маленьким жителям музыкальную школу. Первоначально она занимала три небольших класса в жилом 2-этажном доме по ул.Пушкина, 14. Творческим коллективом педагогов руководил А.Д. Нефедов. Частыми были концерты в школах, воинских частях, на эстраде летнего кинотеатра «Дружба» в парке. На одном из таких концертов председатель горисполкома А.Г. Мельников, обращаясь к А.Д. Нефедову, вроде бы шутя, спросил: «Не тесно ли вам в нынешней школе?». Разговор получил продолжение. Правда пришлось немного схитрить. По проспекту Коммунистическому, 42 одно время простаивал фундамент под жилой дом. А.Г. Мельников предложил найти типовой проект музыкальной школы и возвести ее на этом фундаменте. После внесения архитекторами и строителями корректив здание было построено. А.Г. Мельникову вышестоящие органы вынесли взыскание, зато Северск в 1961 году получил 3-этажное здание музыкальной школы. Перед зданием был установлен бюст П.И. Чайковского. С годами это помещение уже не вмещало всех желающих обучиться музыке. В 1971 году музыкальная школа переедет в специально построенном для нее новом здании.

Формировалась и главная административная площадь города, впоследствии ей было присвоено имя В.И. Ленина. В 1958-1960 г.г. в эксплуатацию были введены четырехэтажные жилые дома со встроенными в первых этажах центральной сберкассой, магазином “Детский мир”, и центральным гастрономом, обрел ограду и законченный вид парк культуры и отдыха. Полному обустройству и завершению архитектурно-строительного ансамбля центральной площади мешало затянувшееся строительство основного административного здания, которое по индивидуальному проекту И.И. Лоскаревой и Я.М. Зеленого было начато в 1958 году. Государственные учреждения, городские службы и комитеты общественных организаций размещались в общежитиях и жилых домах, располагавшихся по ул. Первомайской и Коммунистическому проспекту № 5, 25, становившимся городской окраиной, и занимали почти 6 тыс. кв. м жилой площади. Это заставило городские власти в январе 1962 года обратиться с коллективным ходатайством о завершении строительства к концу 1962 г. к председателю СМ РСФСР Д.С. Полянскому, однако запрос не возымел последствий. Новоселье состоялось лишь в конце 1963 года.

Одной из примет Северска по праву считается девятиметровый памятник В.И. Ленину скульптора Юрия Колесникова (г.Москва) на центральной площади города. По своим размерам (8,4 метра) эта скульптура считалась одним из самых крупных памятников монументально-пропагандистского искусства Советского Союза и является одной из визитных карточек города. Как объект большой социальной важности возводился широкоэкранный кинотеатр “Комета”. Несмотря на появление телевидения, тяга к кино была столь велика, что очереди в кассу выстраивались за 2-3 часа до ее открытия. Первые зрители заполнили залы кинотеатра в канун нового 1964 года.

Основополагающим элементом программы развития Северска были Генеральные планы застройки и пространственно-композиционного формирования города с монументально-декоративными объектами и малыми архитектурными формами. Третий Генеральный план комплексной застройки и пространственно- композиционного формирования города с монументально-декоративными объектами и малыми архитектурными формами был разработан специалистами местного филиала ВНИПИЭТ. Годом позднее на базе архитектурно-строительного отдела и отдела генерального плана была создана архитектурно-планировочная мастерская с конкретно возложенной на нее функцией разработки проектов жилищно-гражданского строительства. Наличие собственной организации, связанной с промышленным и гражданским проектированием, во многом предопределило архитектурный облик города, своеобразие его улиц и площадей, интерьеры зданий. Для многих проектировщиков Северск стал хорошей школой постижения высот профессионализма.

В дополнение к Генеральным планам застройки города отделами исполкома были разработаны и утверждены Правила застройки, благоустройства и внешнего оформления г. Томска-7. В основу данного норматива были положены примерные правила застройки городов, составленные Государственным комитетом по делам строительства при Совете Министров СССР и рекомендованные IX Главным управлением для городов системы Минсредмаша. Правила определяли порядок отвода земельных участков под строительство, разработки и согласования проектно- технической документации, требования к застройке и благоустройству жилых районов и микрорайонов, меры по осуществлению технического контроля за строительством, устанавливали ответственность за нарушение правил застройки и внешнего оформления города.

В строительстве применялись технические и технологические новинки, используемые в отрасли, хотя было значительное отставание в средствах малой механизации и при ведении внутренних отделочных работ. В трудовых коллективах северских строителей активно распространялся опыт, приобретаемый ими в школах передовых методов труда, которые постоянно функционировали в рамках профессионального обучения на базовых предприятиях Минсредмаша.

В 1980 годы северчане добились значительных успехов в решении жилищной проблемы. Средняя обеспеченность жилой площадью составила к 1984 году 9,7 кв. м. на человека. Каждые три из четырех семей получили отдельные квартиры. За исключением 102 деревянных домов постройки 1950-х годов, не осталось барачного и ветхого жилья. Город не испытывал нужды в тепле, воде и электроэнергии. Работали очистные сооружения с механической очисткой, во всех квартирах были установлены электроплиты. Существенным элементом застройки города были архитектурно-декоративное оформление, благоустройство и озеленение новых микрорайонов. Работа в этом направлении проводилась ежегодно специализированными городскими организациями, причем в плановом порядке. При необходимости реконструировалось дорожное полотно. Обычное уличное освещение было заменено на светильники ртутного свечения. Проводились работы по берегоукреплению реки Томи в пределах городской черты, реконструирование центрального парка культуры.

Для создания более выразительного архитектурно-художественного облика Северска решением горисполкома был образован в качестве совещательного органа при главном архитекторе города Архитектурно-художественный Совет, в функции которого входило: рассматривание проектов планировки и застройки города, общественных зданий, объектов озеленения и благоустройства, инженерных сооружений, интерьеров помещений, газосветных реклам, малых архитектурных форм и других элементов декоративного оформления. Несколько позднее при городском ремонтно-строительном управлении была создана мастерская для художественно-декоративного оформления объектов жилищного и культурно- бытового назначения.

В 1990-е годы г. Северск вошел с крупнейшим комплексом атомных производств в системе Минатома России, мощной стройиндустрией, развитой транспортной сетью, современным коммунальным хозяйством, предприятиями пищевой промышленности, культурными, научными, образовательными учреждениями. Закрытое административно-территориальное образование г. Северск за 50 лет сформировалось как центр Российской ядерной науки и производства, обеспечивающий мировой приоритет страны в этой области, выполняющий целевые научно-технические программы в сфере поддержания и укрепления обороноспособности комплекса страны и стран СНГ, а также стран дальнего зарубежья.